この写真の道をまっすぐ進むと、核燃料加工施設があったJCO東海事業所に突き当たる。1999年9月30日、茨城県東海村のこの施設で「臨界事故」が発生。日本で初めて、事故被ばくによる死者を2人出し、近隣住民を含めた667人が被ばくした。「想定外」の場所で起きた「想定外」の事故だった。あれから20年。事故後、何が変わり、何が変わらなかったのか。当時の村長や役場職員、何も知らず現場に駆けつけた救急隊長、未知の急性被ばく治療に挑んだ医師、そして住民……。その後、福島で原発事故も起きたが、臨界事故の教訓はどう生かされたのか。「原子力のまち」を歩き、関係者に尋ねた。(文・写真:伊澤理江/Yahoo!ニュース 特集編集部)

誰もイメージできなかった「臨界事故」

「私も被ばくしました」

東海村職員の川又則夫さん(48)は、臨界事故を鮮明に覚えている。当時は企画課の最年少だった。

川又則夫さん。現在は東海村の防災原子力安全課課長

昼休み中の12時20分ごろ。先輩職員らと入った洋食店で携帯に連絡が入った。

「JCOで事故があった。すぐ職場に戻れ」

ジェー・シー・オー? それがどこにあり、何の施設か見当もつかなかった。1年ほど前に社名が変更されていたからだ。役場に戻ると、事故対応のため、5階に災害対策本部が立ち上がっていた。そういえば食事に出る前、「臨界」という言葉を役場内で耳にした。「おめでたいこと」という先入観があり、特に気にならなかったという。

「臨界」とは、核分裂が安定的に維持される状態を指す。原子力施設が順調に動いていることを意味し、当時は「おめでたいこと」として受け止められていた。実際、それまでは臨界事故など起きたこともない。

その少し前、東海村村長だった村上達也さん(75)は、栃木と茨城の県境にいた。会合に向かう途中、昼食のため蕎麦屋に入ったばかり。そこに助役から「臨界事故です」と電話が入る。災害対策本部を立ち上げること、防災無線で住民に屋内退避を促すこと。それを指示しながら、村上さんはまだ、事の重大性を認識できていなかったと振り返る。

「さほど大きなことにはなるまいという気持ちがあり、(公用車の)運転手に『あんまり慌てなくていいから落ち着いて帰ろう』と。誰も臨界事故がどのようなものか分からなかったんです」

元村長の村上達也さん

「(東海村に入る)十文字の交差点に警察官が何人も立っていて、道を封鎖していた。ヘリコプターがバンバンバンバン飛んでいる。ものすごい緊張感がバッと走りました」

JCOの近くでは、白い防護服を着た警官らを目撃した。

午後1時35分、役場着。早速、専門家から手短に説明を受けた。臨界によって放出される中性子線とは何か、危険性はどうか——。中性子線は壁や防護服では遮断できないという。

午後2時過ぎ。JCOの社員2人が災害対策本部に飛び込んできた。現場から350メートルの範囲にマジックで線を引いた地図を持っている。顔は真っ青。彼らは言った。

「住民を避難させてほしい」

村上さん。自宅にて

原子力事故で住民を避難させた前例はなく、村上さんはためらったという。

「(避難させたら)『原子力は怖いもの』という社会的な評価になり、原子力推進の妨げになるんではないか、と。村はパニックにもなる。(どう避難させるか)技術的なことも検討しなければいけない」

そのころ、茨城県は「屋内退避で十分」と判断していた。科学技術庁(現・文部科学省)は混乱し、担当者に電話もつながらない。

午後2時半ごろ。再びJCOの2人が現れ、早く避難させてくれと頼んだ。「おたくの社員はどうしているのか」と聞くと、JCO側は「敷地の端に避難した」と言う。村上さんは「(敗戦直前の旧満州の)関東軍みたいだな、(住民より先に)みんな逃げちゃって。俺んとこの住民のほうがはるかに(事故現場に)近いところにいる」と憤り、そして決断した。

「避難だ」

対策本部で村長の村上さんが声を上げると、50人ほどの職員が一斉に立ち上がった。住民の避難を最前線で担う「輸送班」である。前出の川又さんもその中にいた。

東海村役場。村章のモニュメントは、「とうかい」の「と」を、ガンマ線を意味するギリシャ文字「γ」と太平洋の波で表している

避難対象は約50世帯を数えた。職員は手分けして一軒ずつ訪ねては避難を要請していく。車で向かった川又さんらのチームは、何軒目かで老夫婦の家を訪ねた。妻はほぼ寝たきり。夫の体調も思わしくない。介護用の車を回すよう頼んでも、なかなか到着しない。1時間、2時間、3時間……。夕方、雨が激しく降った。ようやく到着した介護車に夫妻を乗せた時は暗くなっていた。

川又さんが被ばくしたのはこの避難要請に奔走していた時だ。介護車を待っていた地点は、JCOの核燃料加工施設から100メートルも離れていない。後の評価では、推定4.8ミリシーベルトの被ばく線量だったという。

作業効率を重視した結果……

事故はどのように起きたのか。村内の「原子力科学館」で概要を知ることができる。

JCO東海事業所の核燃料加工施設では、高速増殖炉の実験炉「常陽」の燃料となる濃縮ウランを加工していた。現場ではウランを硝酸に溶かし、均一にする作業を実施。大内久さん(当時35)と篠原理人さん(当時39)がその作業を担っていた。

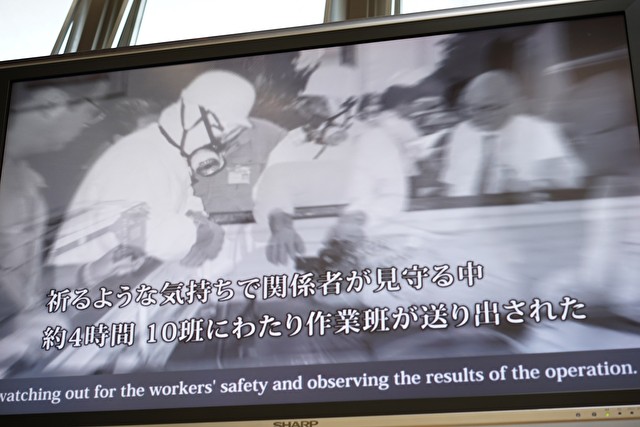

原子力科学館の展示。JCO職員の決死隊によって臨界は収束した

後に判明した経緯によると、大内さんら2人の作業員は、ステンレスのバケツと漏斗(ろうと)を使って、大量のウラン溶液を沈殿槽に流し入れていた。その槽は臨界を起こしやすい形状。流し込まれた溶液は、制限値を大幅に上回る、臨界を起こす質量だった。2人は危険性を知らされずに作業していた。

午前10時35分、臨界。

その瞬間、中性子線とガンマ線が大内さんらの体を突き抜けた。染色体が破壊され、さまざまな臓器が障害されて、大内さんは事故から83日目、篠原さんは211日目に死亡。日本では初の被ばく事故による死者だった。

時間を追って事故の概要が記録されている=原子力科学館

事故を起こした沈殿槽の実物大レプリカ=原子力科学館

大内さん、篠原さんのほか、近くにいた50代の作業員も被ばくし、千葉市の放射線医学総合研究所(放医研)に搬送された。その後、治療の中心となったのは、当時、東大医学部教授だった前川和彦医師(78)である。

あれから20年経っても、あの治療を忘れたことがない。

「ウラン加工工場の爆発事故という話だったので、最初、放医研はウラン中毒を疑って治療したのです。その後、尿や血液から、中性子線を浴びたときにできるナトリウム24が検出され、『これは臨界しかない』と。急性被ばくです」

作業員が運び込まれた段階では、「臨界事故」という情報が放医研には伝わっていなかったという。誰も臨界事故による急性被ばく事故を想定していなかった。

「最後は筆舌に尽くしがたい様子でした」

東京・新宿の賑やかなカフェ。2時間以上に及ぶ取材の中で、前川医師は「治療」を振り返った。

前川医師が大内さんらを診たのは事故の翌日である。

「まさか(その後)全身の様子があんなふうになるとは誰も思わなかったです。大内さんは意識もしっかりしていた。水泳で全身がちょっと日焼けしたかな、くらい。顔はちょっとむくんでいたけど、どこが悪いの、という感じでした」

前川和彦医師。現在は原田病院(埼玉県)で院長補佐

大内さんと篠原さんは東大の付属病院に移された。

「一日一日、驚きの変化でした。血液の液体成分が血管の外に出て失われ、体がむくむ。肺に水がたまり、酸素の取り込みが悪くなって、4日目ごろ、昼夜逆転の不穏状態に。採血され、胃の検査をされ、『モルモットみたいね』という発言が大内さんから出てきました。でも、話をしたのは最初の3~4日くらい。その後は人工呼吸管理が必要となり、持続的に鎮静薬を投与し、意識をなくしました」

搬送されるJCOの作業員=1999年9月30日(写真:毎日新聞社/アフロ)

「急性被ばくの患者なんて誰も見たことがない。皮膚の様子は刻々と変化し、いろんな症状が出てくる。(皮膚が再生されず)身体の表面から大量の体液と血液が失われ、それに大量の下痢。終わりのほうでは、毎日1万cc以上という量の輸液です」

「篠原さんの被ばく線量は大内さんより低かったのですが、211日と長期に生存されたので、皮膚や皮下組織がゆっくりと変化し、胸・腹・手足の皮膚は鎧(よろい)のように硬くなりました。新しい細胞をつくる皮膚の幹細胞もやられ、最後は本当に筆舌に尽くしがたい様子でした」

大内さんらの治療について、前川医師は「海図のない船出」だったと形容する。誰もが見たことがない身体の変化。それと連日向き合った。当時の心境については、直後に出た月刊誌で「被ばく医療の限界を目の当たりにすることとなりました。いまは、無力感に苛まれ、かなわぬ戦に挑んだドン・キホーテのような気もしています」と記している。

大内久さんの死亡について会見する医療チーム。左端が前川和彦医師=1999年12月(写真:読売新聞/アフロ)

大内さんらのほかに重篤になった、もう1人の男性作業員は治療の末、およそ3カ月後に退院した。現在は70歳を過ぎ、関東で暮らしている。まず手紙を出し、その後に電話で取材を申し込むと、「以前は答えていたんだけど、もう頭もさえとらんし」と言った。

その男性は事故から6年目には毎日新聞の取材に応じ、「事故原因は『無知』だった」「ウランが液状なら、大量に沈殿槽に入れても大丈夫と思い込んでいた」と語っている。裏マニュアルによる違法作業が常態化していたという。

赤い袋の安定ヨウ素剤 住民に配布

今年の2月3日、日曜日。

東海村の総合福祉センター「絆」には、朝9時から村民が集まってきた。茨城県による「安定ヨウ素剤配布会」の会場だ。

赤い小さな袋に入った錠剤、銀色の袋に入った乳幼児向けゼリー。原子力事故による甲状腺の内部被ばくを予防・低減するため、臨界事故後、村で備蓄が始まった。そして、東京電力福島第1原発の事故後、住民への配布が行われている。東海村には、日本原電の東海第2原発など原子力関連施設が集中。今なお「原子力のまち」であることに変わりはない。

安定ヨウ素剤配布会場

配布された安定ヨウ素剤は、丸剤(赤)と3歳未満児用のゼリー剤(銀色)

会場では家族連れも目立った。

1歳の女児を抱いた30代の母親は昨年、東海村に越してきたという。それまで原子力を意識することはほとんどなかった。

「ここに住んでいる人もいるし、企業も安全性を確認してやっていると思う。でも、いざとなったら仕方ない。絶対安全ということはないので、ある程度のリスクは承知の上で暮らしていくしかない。安定ヨウ素剤を無料で配ってくれるのは助かる」

50代の女性はサツマイモを育て、地域の名産・干し芋に加工して販売している。「(福島の事故前は)こういう薬があるって知らなかった。毎日のことだから、心配していられないです。今は恐怖とかを感じないで生活してますね」

東海第2原発は2023年の再稼働を目指しており、東海村や周辺自治体では広域避難計画の策定が進む。安定ヨウ素剤の配布も避難計画も「万一」を想定している。

説明を受ける住民

「日本全体の問題として考えなかった」

村長だった村上さんは2013年に引退した。日当たりのいい自宅の縁側で猫をかわいがり、時折やってくる孫たちと穏やかな時間を過ごしている。その居間で村上さんに尋ねた。

——臨界事故の教訓は何でしょうか。その後に生かされていますか。

「臨界事故の前までは、原子力事故に備える法律はなかったんです。住民を避難させるにも自然災害を前提とした災害対策基本法(の拡大解釈)しかなかった。それで事故後、原子力災害対策特別措置法ができました」

「けれど、(日本全体では)原子力推進の力学が圧倒的に強くて。臨界事故も、うかつな、ちっぽけな会社JCOが(バケツを使って)いい加減なことをしたから起きた、と総括してしまった。本質的な問題に『バケツ』でふたをして、矮小化したんです。政府や原子力界は、日本全体の問題としてとらえなかった。そして福島の事故まで一直線に進んでしまった」

村上さん

「(日本では不都合なことを)消そうとするんですよ。(臨界事故や福島の事故を社会の表から)消して、大きな国策に支障が出ないようにする。戦争の時と同じです。『原子力事故は起こらない』という日本人のうぬぼれ、過信もあったし、それは今もあると思いますよ」

臨界事故の後、村長としての村上さんは脱原発に舵を切った。

「4期やったけれど、原子力施設が立地する自治体の首長が自分の意見を言うなんて、とんでもない、と。ずっと、そういう状況でした。原子力さまさまで、いろんな恩恵を受けているから、と。実際、あの手この手。懐柔もあれば、力で押してくることもあった。東海村は、農家など元から住んでいる人たちが3分の1、(原発メーカーの)日立製作所の関係者が3分の1、原子力事業所の関係者が3分の1。でも自分は選挙で勝ってきた。この原子力の村で、声なき声に支持されていたと思う。原発はもういいや、って思っている人もいっぱいいるんです」

臨界事故の教訓は何だったかについて、ほかの人にも取材を続けた。

仲間と一緒に住民の健康状態の聞き取りを続け、後に村議となった相沢一正さん(76)は「議会全体の雰囲気としては、原発で村が豊かになっていることを評価して、事故後もあまり意識の変化はなかった」と語る。

相沢一正さん

資料をめくる相沢さん

小林義美さん(63)は当時、救急隊長として真っ先に現場に入った。

通報は「急病人が1人。てんかん症状です」という内容で、「臨界」「被ばく」といった言葉はなかった。現場到着後、JCOの職員に「ここは危ない。(放射線量)レベルが高いから早く出るように」と言われたという。搬送先の病院がなかなか見つからず、探しているうちに、中性子線を浴びた作業員の大内さんらは嘔吐した。

被ばく事故での救急措置、医療体制、正確な情報の共有——。それらがいかに大事か。小林さんは「(救急隊員として)自分の身は自分で守るしかない。知識が大切。事故後、原子力についてたくさん勉強しました」と振り返る。

事故後の小林さんは、原子力施設の立地自治体や茨城県の消防職員に対し、何度も研修の講師を務めた。原子力事故は起こりうる。それを前提とした対策が各地の消防で取られるようになったのは、この臨界事故からだ。

緊急被ばく医療体制 縦割り行政で混乱

前川医師は事故後、原子力安全研究協会に放射線災害医療研究所を立ち上げ、10年間にわたって関係者と一緒に全国を行脚した。文部科学省の依頼を受けて医療関係者らを研修。原子力事業者と医療関係者をつなぎ、顔の見える関係を築いた。「原子力と医療」のつながりは強固になり、福島の原発事故では、これらの研修を受けた他地域の人材が応援に入り、大いに役立ったという。

前川医師。今も外来診療を担いながら、被ばく医療の研究に取り組む

同時に「臨界事故から福島原発の事故、そして現在まで」には、厳しい目も向けている。被ばくに関する緊急医療対応は、住民か施設内の作業員かなどは本来無関係だ。

「核のテロは国民保護法で対応するから内閣府。原子力施設内の作業者対応は厚生労働省の安全衛生部、施設外の住民の災害、救急医療対応は厚労省医政局などと分かれている。体制は混乱しています。福島の事故が大きすぎて、ついていけない自治体もあって。神奈川県などは(原子力災害時に対応する)原子力災害拠点病院も決まってない」

国際学会での発表資料

「(今の枠組みは)住民と作業員とで対応がずいぶん違う。でも、原発の内だろうが、外だろうが、原子力災害だろうが、医療機関での放射線治療に関する過剰被ばくだろうが、みんな一緒。われわれは医師として同じように診よう、一元的に対応しよう、と考えてきました。ところが、今、原子力規制委員会側は、原子力災害対応オンリーで『(がんの放射線治療などで使う)アイソトープの事故や頻度の高い密封線源事故は管轄外』となって……。JCOの事故後、その教訓を生かそうと活動してきたわれわれからしたら、今の対策は、理念的には退行していると考えています」

大内さんらが亡くなった後、前川医師は「何か起こらないと何もしないという場当たり主義に決別し、お二人の犠牲を無にすることなく、しっかりとした緊急被ばく医療体制をつくっていきたい」と記していた。

臨界事故に関わった人々の決意と教訓は、いま、どこに向かっているのだろうか。

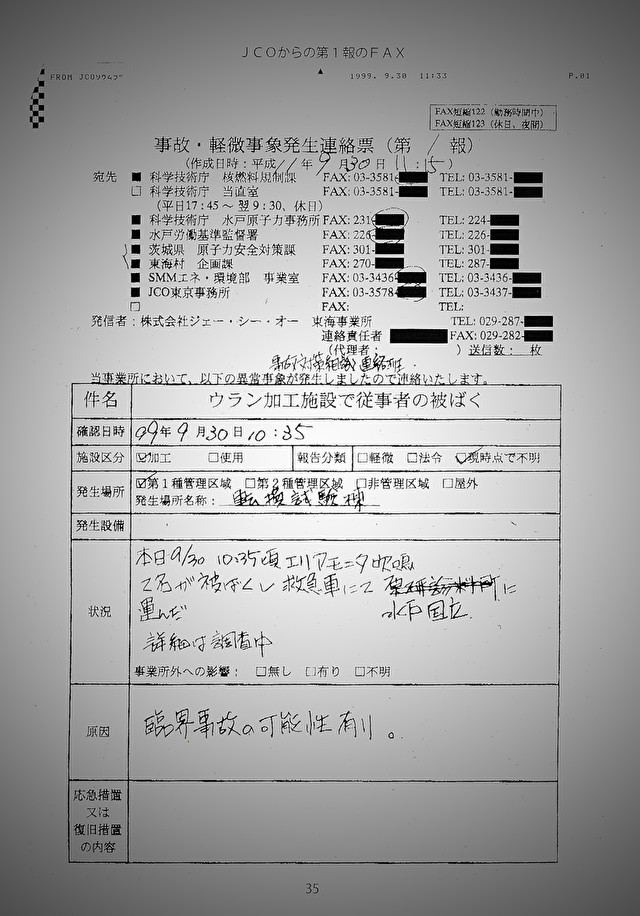

事故直後、JCOが関係先に送った「第1報」。このFAXですべては始まった=「JCO臨界事故とその後の原子力安全対策」(茨城県原子力安全協定推進協議会)から

伊澤理江(いざわ・りえ)

ジャーナリスト。新聞社、外資系PR会社などを経て2018年に独立。英国ウェストミンスター大学大学院(ジャーナリズム専攻)で修士号。