あの日から5年。東北沿岸ではこの5年の日々を静かに顧みる人が少なくないだろう。

そんな人たちの中には──当然ながら──、子どももいる。

筆者はあの年の4~5月に岩手と宮城の避難所を、翌2012年に福島・双葉郡の仮設住宅をまわり、現地の子どもたちに自分たちの体験を作文として綴ってもらった。

『つなみ 被災地の子どもの作文集 完全版』としてまとめられた作文には、黒い津波がわが町をなぎ倒す様子や寒さに震えるなか校舎の一角や山中で避難したこと、自衛隊などによって支援された過酷な日々が記され、読む人の心を強く揺さぶった。同作文集は19万部のヒットとなり、国内では教材や展示会、朗読会などで多数利用されたほか、海外でも学術書や朗読会などさまざま伝えられた。ある福島の子の作文は世界有数の博物館、大英博物館の姉妹施設であるイギリス自然史博物館でも常設展で飾られている。

そして2016年。

あの時の子どもたちは「災後の日々」をどう生きたのか。それを知りたいと思い、ふたたび作文を依頼した。すると、ちょうど半数、57人の子どもが作文を寄せてくれた。そこには、子どもならではの学校での日々も記されていたが、同時に、地域の再興を巡る話やこれからの自分の生き方についても語られていた。

その中から、より詳しい話を聞きに宮城と福島の2つの家族を訪れてみることにした。どちらも故郷を忘れていく話が背景にあったためだ。

(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース編集部)

引き裂かれた住民──宮城県名取市・高玉家

「ほら、今朝あがったばかりだよ!」

「今日はあんこうとタラ。これ、いいよ!」

大勢の人がへし合う通路を歩くと、右から左からそんな声が飛んでくる。

仙台市の南に位置する、宮城県名取市閖上(ゆりあげ)。

毎週日曜開催の「ゆりあげ港朝市」には、朝から多くの客がやってくる。朝市は30年ほど前にはじまった市場だが、震災で一時中断し、2013年に復活した。その場で買ったエビやはまぐりなどを焼いて食べられる炉辺焼きなど、いまも朝市は賑わう。

毎週日曜に開催されるの「ゆりあげ港朝市」。朝から多くの客で賑わう(撮影:苅部太郎)

だが、賑やかな一角を抜けると、閖上一帯は荒野だ。

目に映るのは、日和山(ひよりやま)という高さ6メートルほどの高台と震災後にできた慰霊碑、そして目下拡大しつつある盛土の山しかない。あの日の津波でまるごと流されてしまったのが閖上地区だからだ。

この地区では、震災後、いち早く復興への住民会議がもたれ、名取市内陸部への「集団移転」を望む方向性が共有された。集団移転とは、ある程度まとまった土地に地域住民が揃って移り住むことだ。住民会議を素早く開催したことは住民の長年の結束があってこそだった。

にもかかわらず、結果的には地域住民のコミュニティが二つに分断されるような悲劇的な事態に展開した。

なぜそんなことになってしまったのか。

津波で破壊された閖上地区。住民5700人のうち約800人と、およそ7人に1人が亡くなった(撮影:苅部太郎)

7人に1人が亡くなった地域

2011年3月11日の午後4時頃、テレビの報道番組で最初の津波の空撮映像が流れた。

周囲に高台がなく、平野の田んぼや畑、点在する集落を黒い津波がじゅうたんを広げるように覆っていく。日本中の誰もが驚愕した映像だったが、その一帯こそが閖上だった。

震災前、閖上一帯にはおよそ5700人が住んでいたが、あの津波で800人、じつに約7人に1人が亡くなった。

閖上地区の慰霊碑の近くの古びた掲示板には、震災直後の写真がひっそりと貼られていた(撮影:苅部太郎)

閖上に住んでいた5歳の高玉そらちゃんは、震災から数カ月間、内陸部の避難所に家族とともに避難していた。作文を書いてもらうべく、筆者が避難所に原稿用紙をもっていくと、周囲の子が作文を書くのを見て、そらちゃんも鉛筆をとった。まだ文字を覚えたての拙い字だった。

そして、こんな作文を書いた。

<わたしは、じしんにあったとき ほいくしょにいました。

せんせいたちがしようがっこうにひなんさせてくれました。

そのあとすぐにつなみがきておくじょうににげました。

よるはとてもさむくてこわくてせんせいに、だっこしてもらいました。

あさいちばんにパパがむかえにきてくれました。

すごくうれしくてだっこしました。

そのままそとにでてままのところまでつれていってくれました。ままのかおがみえたらきゅうにないちゃいました。

じしんとつなみ、とてもこわいです。>

気分が沈みがちな避難所にあって、そらちゃんら子どもたちの屈託ない笑顔は一筋の光明となっていた。

それから5年。小学4年生になったそらちゃんに作文を頼んだところ、こころよく引き受けてくれた。

5年前のことについては避難所の思い出を書いている。

<食べ物は食パンとおにぎりの毎日でしたが、自えい隊の人たちが来てからは、カレーなどいろんな物を、作ってくれました。あの時の私は五才で、毎日キャンプをしているようでとても楽しかったです。でも悲しいこともいっぱいありました。泣きながら家族を探しに来ているおじいちゃんやおばあちゃん、知人に会ってだき合う人たち、かべには亡くなった方の名前がはりだしてありました。夜中になると、津波の夢を見て、泣きさけぶ人たいた時は、体育館のあちこちですすり泣く声が聞こえました。とても悲しかったです。>

避難所で生活していたからこそ体験した記述がなんとも痛ましい。

だが、なにより驚いたのは、終盤でこんな文章があったことだ。

<そして私が三年生の時の事です。お父さんは閖上地いきの現地再建にずっと反対でした。未来の子どもたちのために安全で安心な町を残したいと言っていましたが、名取市は、現地再建を決めました。安全な場所に集団移転ができなくなり、私の同級生の家族は、別の場所に家を建て、引っこしていきました。私は、とてもうらやましく思いました。>

4年生の女の子が自分たちの元いた地区について「現地再建」と「集団移転」を語り、友人が去っていく思いを記す。大人が抱くような関心と10歳という年齢のギャップに驚かざるを得なかった。

閖上の住民は名取市の内陸部の仮設住宅団地にかたまって暮らしていた。しかし、震災からの5年間、「(内陸への)集団移転」と「現地再建」の間で揺れてきた。そらちゃんがわざわざ作文で触れていたのは、そうした地域の問題だった。

高玉そらちゃんと弟の楓大くん。名取市の自宅にて(撮影:苅部太郎)

いまは名取市の内陸部に暮らす戸建ての高玉家を訪れると、父の友伸さんは娘の作文について、それだけ思うところがあったからでしょうと感想を漏らした。

「私自身、最初は閖上住民の内陸への集団移転と、学校の内陸での再建を目指してずいぶん頑張っていました。学校ではPTA副会長もしていましたが、それもあんなひどい震災経験を二度としたくない、子どもたちのためにできることをしなくては、という思いがあったからです」

だが、そんな思いは行政に届かないと2013年にわかったという。

友伸さんはため息をつきながら、残念ですが、と続けた。

「もう、あの閖上は戻ってこないんです」

高玉一家。父の友伸さんは、「避難所ではそらの笑顔に助けられた」と語った(撮影:苅部太郎)

「内陸移転」か「現地再建」か

震災後、内陸の避難所に移った閖上の住民は住民会議を開催、おおむね集団での内陸移転を行政に訴える方針を固めた。古くから人の輪、住民のコミュニティを維持しつつ、津波被災と無縁の場所に住みたい、というのが大方の希望だった。

だが、震災から半年後、名取市は「内陸移転」ではなく、被災で壊滅した閖上地区周辺での「現地再建」を軸とした復興計画を表明した。これに多くの閖上住民は驚いた。現地再建を希望している住民は約3割ほどでおもに高齢者が中心、多数を占める現役世代の6割ほどの住民は内陸移転を希望していたためだ。

市が現地再建を推進した背景には、規模の大きな、国の復興予算「被災市街地復興土地区画整理事業」を使えるという財政上の理由があった。また、筆者が当時取材した際には、閖上地区以外の名取市民からのクレーム(「閖上住民だけのために土地購入は不公平ではないか」云々)があったという話を複数耳にした。

現地再建に向けて、かさ上げ工事が進む閖上地区(撮影:苅部太郎)

そんな中で、友伸さんは、娘のそらちゃんが通うはずだった小学校の再建に関する協議に関わった。閖上地区にあった閖上小学校と閖上中学校は、あの日多くの住民が退避し、命を救われた施設だったが、震災後は解体され、新しい施設が建てなおされる方針が示された。そこで、どこに、どんな形態で、どのように運営されるかがPTAや地元住民を含む推進協議会で議論された。

保護者側の総意は、名取市内陸部での施設の再建。居住地と同様、学校についても内陸で安全に設置してほしいという思いだった。

それに対して、名取市の教育委員会の意向は曖昧だった。

魅力ある学校づくりとして「小中一貫校として再建」という案を出しつつ、設置場所の決定については先送りした。話し合いの過程では、「旧閖上住民だけでなく、名取市民であれば通える」と通学条件を緩和するという案が示されたり、プロサッカー選手が指導に来るフットボールクラブの設立という案やグローバル化を目指して英語授業の本格化といった案も披露されたりした。一学年14人ほどで児童・生徒の総数で130人という小規模な設置条件にもかかわらず、目新しい企画が数多く考案された。その一方、設置場所に関しては曖昧に先延ばしされた。

かさ上げ工事は進む。どんな街が再建されるのだろうか(撮影:苅部太郎)

協議に参加していた友伸さんは、学校を再建する場所は閖上の周辺では意味がないと繰り返し訴えていたという。

「あの津波を体験した人にとって、まして、子どもをもつ親にとって、何百人の人が亡くなったあの周辺で、学校に通わせるという選択はありえない。われわれ閖上住民が希望していた場所は、最低でも南北に走る仙台東部道路という有料道路の西側。津波が止まったところより西側でした」

宮城県名取市閖上。「災害危険区域」とは津波被災に遭った場所で、住宅やホテルなど居住用の建築はできないと指定された土地である

だが、2013年10月、教育委員会はそれまでの協議がなかったかのような決定をした。

閖上小中は現地再建で決定されたのである。友伸さんは思わず怒鳴ったという。

「『これまでの協議の時間を返してくれ!』と言いました。いったいそれまでの話し合いとは何だったんだと」

それまで仮設住宅でまとまって暮らしていた閖上の人たちは、それからまもなく、地域住民一体での内陸移転を断念する人が増えたという

実際、閖上の「復興整備計画」を見ると、閖上小中一貫校や災害公営住宅が建てられようとしている場所は、まさしく津波が流れ込んでいた場所だ。もう少し言葉を補うなら、その一帯は避難していた子どもを小学校や中学校へ迎えに行こうとした人たちが車で渋滞に遭遇し、そのまま津波に飲み込まれていった場所でもある。そこに学校は再建されるという話だった。

行政側は、内陸移転では国の復興予算を使えない財政上の厳しさに加え、内陸移転に変更したときには現地再建案の復興計画を一からやり直すことにもなる。そうなると復興全体が遅れるという理由のもと、この現地再建を推進することとなった。

「もう、あの閖上は戻ってこないんです」。友伸さんはため息をついた(撮影:苅部太郎)

津波に襲われた場所には留まれない

閖上出身で現在は内陸に暮らす60代の男性は、この5年間で失われたものでなによりつらいことは、地域のコミュニティがなくなったことだとこぼしていた。

「一時期流行った言葉で言えば"絆"ね。閖上の人たちから、それはほとんど失われてしまった。閖上の近くで住宅や学校を鉄筋のビルで再建したところで、以前の見知った顔が歩く町並みは戻らない。それだけでも悲しいのに、閖上住民が一体となった移転とならず、少数派の現地再建という意向が採用されて、内陸派と現地派で分裂してしまった。それは住民の心までが二つに分かたれてしまったのと同じこと。それがつらいのです」

そらちゃんの高玉家もやがて、集団での移転を諦めた。祖父母らとともに内陸に戸建ての住居を購入したのが、2015年春のこと。友伸さんも住民の分裂は寂しいと語る一方、親として譲れなかったことがあったと語る。

「閖上の地に忘れられない思いを抱く人がいる。それは長く暮らしてきた日々を思えば、けっして否定されることではありません。でも、私には子どもがいて、子どもには未来がある。その未来のために、また津波が来るかもしれない場所に留まることはできませんでした」

そらちゃんは作文の最後に、新しい家に自分の部屋があることを喜んだうえでこう結んだ。

<これから楽しい事、つらい事があると思いますが、がんばっていきたいと思います。

家族と共に......。>

津波で破壊された閖上地区の空き地に供えられた花束。誰かが入れ替えたのだろうか(撮影:苅部太郎)

離れていく故郷──福島県郡山市・富岡町出身・日野家

故郷が遠くなっていく──。そんな感覚を福島の女の子が感じている。

福島県富岡町から県の中心地・郡山市に移ってからの2年間、つまり小学3年生から4年生まで、日野晶帆さん(中1)は体育の時間、水泳ができなかったという。水泳は晶帆さんが「大好きなことの一つ」だったが、放射線が心配とのことで両親の許可を得られなかったからだ。

だから、作文にはこう書いた。

<みんなが楽しそうに泳いでいてうらやましいと思った反面、こんなことになった東京電力に怒りを覚えました。ただ、富岡町の友達には、親が東京電力の社員の人がたくさんいます。友達の親は悪くはないです。だから、複雑な気持ちになります。>

原発事故と放射性物質には怒りを覚えるが、隣人としての東電関係者には恨みをもてない。こんな感覚は原子力発電所を抱える福島県双葉郡の住民には多い。

「戻らない」回答は60%以上

震災以後、原発事故で故郷を離れた人は12万人に及ぶ。

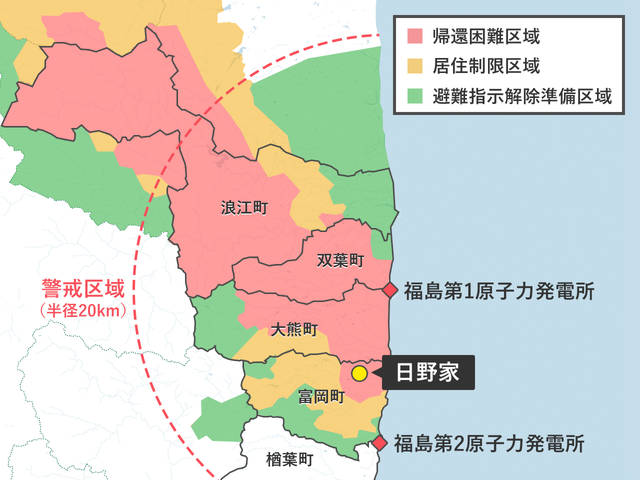

昨年9月、福島第二原発がある楢葉町では全域で避難指示が解除されたが、それ以外の周辺の町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町などではいまなお帰還困難区域が指定されたままになっている。

警戒区域(半径20km)は2011年4月当時

筆者が避難した家庭への取材で多く耳にしてきたのは、「もう戻れない」と「もう戻らない」という二つの思いだ。

それは毎年秋に原発周辺自治体で行われている住民意向調査でも明らかだ。

富岡町には町内に「帰還困難区域」のほか、「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」などの区域をもつが、意向調査では「戻りたい」という回答は13.9%。若い世代はさらに顕著で、30代は8.3%、20代では5.4%にしかならない。反対に、「戻らない」という回答は若い世代では60%を超える。

前述の晶帆さんは作文にこうも書いていた。

<(いま住んでいる郡山は)とても便利だと思うけれど、富岡町はのどかでいい所だったなと改めて感じます。郡山市のみなさんはいつもいそがしそうです。もし、放射線がなくなって富岡町に帰れるようになったら、そこに住みたい気持ちもあります。でも、もう無理だなと最近思うようになってきました。放射線量はずっと高いままだし、病院もスーパーも学校もないから暮らせないです。そして、近所に住んでいた人々もバラバラでもう元通りには戻らないからです。>

日野晶帆さんのもとを訪れたのは、そんな複雑な思いをもう少し尋ねたかったからだ。

郡山市。日野家は原発事故後、埼玉、東京、神奈川と移動を続け、郡山に落ち着いた(撮影:苅部太郎)

「なんでにげるのかわかりませんでした」

郡山市の住宅街。近隣にはショッピングモールもある暮らしやすそうな地域に日野家があった。

いまだから言えますけど、と窓の外をみやりながら、父の日野隆二さんが言う。

「3号機が爆発した3月14日の時点で覚悟はしていました。もう帰れない、と。それは子どもの頃から第一原発がある双葉町でずっと言われてきた、まさかの最悪の事態だとわかったからです。でも子どもたちには帰れないとは言えませんでした」

そう父が語るのを、横で子どもたちが静かに耳を澄ましている。

日野一家。郡山市の自宅にて(撮影:苅部太郎)

隆二さんは福島第一原発が立地する双葉町の出身。子どもの頃から、原発の利点とリスクについては繰り返し聞かされてきた。14日の朝方、原発関係者に近い知り合いから「できるだけ遠くへ逃げろ」と連絡を受けた。その時は郡山にいたが、朝7時頃、家族を乗せ、さらに西の猪苗代のほうへと車を走らせた。原発から80キロメートル、あるいは100キロメートル以上圏外へ出ろというアドバイスだったからだ。

その日の午前11時、2日前の1号機に続くように、3号機も爆発した。日野家はその後、埼玉、東京、神奈川と放射線を避けながら移動を続け、数週間後に妻の実家のある郡山に落ち着いた。

2012年1月、当時小3だった晶帆さんは作文にそんな日々のことをこう綴った。

<じしんと原発で、きゅうにふるさとからはなれました。じしんの次の日の朝に、にげろと言われて、いそいで車にのってにげました。なんでにげるのかわかりませんでした。>

逃げる理由がわからなかったのは、放射線というものが目に見えず、理解できなかったためだ。

左より竣介さん、晶帆さん、遥介くん。郡山市の自宅にて。(撮影:苅部太郎)

転居先の郡山での生活は、晶帆さんにとって当初は不安だったものの、まもなく慣れた。友だちもできたし、都会的な町にも予想以上に早く馴染むことができた。

それよりも震災から数年抜けなかったのは、放射性物質への恐れだった。晶帆さんが振り返る。

「当時、お母さんが心配していて、外のものに触れることに緊張していたのを覚えています。草木や地面を触ってはいけないと言われていたので。だから、海外に行った時に、(放射性物質のことは)気にしなくていいんだよと言われたときでも、なかなか最初はその習慣が抜けず、日本じゃないのに、草木に触れなかったんです。あまり気にしなくなったのは、この2年ぐらいのように思います」

一方で、近ごろ関心が薄れていると自覚するのが故郷、富岡町のことだ。

じつは晶帆さんは最近は富岡の友だちとはほとんど会っていないという。富岡町では、震災後に分散した児童を再会させるための「小学生再会のつどい」という催しが何度か行われてきたが、そこにも晶帆さんは顔を出していない。昔の友だちと会っていない時間が長くなり、行く気になれないという気持ちが一つ。もっと言えば、富岡町時代の友だちを次第に忘れてきていることも大きいという。

「いまはもう本当に仲よかった数人しか覚えていないんです」

こんな気持ちは晶帆さんだけに特別なものではない。

故郷に帰りたいという気持ちはある。しかし、故郷を忘れていく。日々の生活で故郷とのつながりが薄くなり、いまいる地域での結びつきが強くなる。「去る者は日々に疎し」と古くから言うように、故郷は遠いものになりつつある。

晶帆さんは「海外に行った時にも放射性物質を気にする習慣が抜けずに、草木に触れないこともありました」と語った(撮影:苅部太郎)

故郷のためにバイオを学ぶ

では、福島の子どもたちは故郷から離れるばかりなのか。

そうではない。

晶帆さんの兄で高1の竣介さんは、将来像をあの震災に結びつけていた。

震災から5年後、彼が書いた作文には、<僕の夢は農家です>としたうえで、こう記されていた。

<バイオを学びたいと思っています。おいしくて安全なものを作りたいと考えたからです。福島県の有名な農産物の一つである桃を作りたいと思います。現在、福島県は風評被害があり、また、実際に放射線が高い地域がまだあるため、農家を営むのは難しいと感じています。色々と研究を重ね、放射線の影響を受けないおいしい桃を作り、たくさんの人に食べてもらいたいです。>

竣介さんに聞くと、もともと土いじりが好きなんですと照れながら語った。

「富岡町のうちには裏に小さい庭があって、ちょっとした植物を育てるのが好きだったんです。だから、福島のためにバイオ、というより、僕が土いじりをしたいというほうが先かもしれません」

それでも、土いじりをすることは放射性物質の除染にもかかわり、ひいては安全な農業に関わりたいという思いに通じている。だから、高1にして早くも大学では生物資源の研究に進学していくことも決めたという。

竣介さんは震災から5年という日々が自分の方向性に影響を与えたと認める。災後の日々の中で、さまざまな国内外の人と触れる中で、あの体験を経た人だけが伝えられること、やらなければいけないことがあると自覚したからだ。

いつしか真剣な表情になっていた竣介さんは真顔で語った。

「正直、まだ原発関連のことは廃炉も含めて、長くかかると思います。それなら、あの経験をした自分たちもやるべきことをやっていかなきゃと思います」

原発事故と自分なりに向き合おうとする子どもたちが大人になりつつある。それもまた福島の子どもたちのもうひとつのリアルということなのだろう。

「バイオを学びたい。おいしくて安全なものを作りたいんです」と竣介くんは抱負を語る(撮影:苅部太郎)

震災を将来のきっかけにする

瓦礫撤去や道路や港湾の復旧を越え、いまは盛土や防潮堤の建設が進む岩手県と宮城県。福島県では除染廃棄物を詰めた黒いフレコンバックが積み重なる地区もある。

「復興」という言葉を口にする時、多くの人は元あった街や暮らしを想像する。馴染みの顔が馴染みの店に集い、知人の話に花を咲かす。

だが、5年の日々が経過していく中、姿を見せつつあるのは、元の街ではなく、元の人でもなく、まったく新しい街、新しい暮らしだ。そんな変化を如実に実感しているのが、かの地の子どもたちだった。

元いた地域を慈しみつつも、古い場所に拘泥せずに新しい生活を生きていく。古い暮らしに拘泥してしまいがちな大人には難しい振る舞いだが、子どもたちが向いている方向にこそ未来がある。

小雪がちらつく小学校の校庭。焚き木には押し黙った男たちが囲んでいる。校庭から見える崖下には津波で破壊された家屋や車がグジャグジャに積まれている。それでも、小学生の子どもたちは笑顔でボール投げや鬼ごっこに興じ、走り回っている。

この子たちはこの風景を前に、いったい何を感じているのだろう──。

筆者がそう不思議さを感じたのは、震災一週間後の3月18日、岩手県大槌町だった。そして、その翌月、再度訪れた東北で子どもたち、保護者たちに作文を依頼してまわった。

予想に反して子どもたちは津波や地震、原発からの避難について自分の体験を真剣に綴った。

あれから5年。

姿は見違えるほど大きくなった子どもたちの作文には、普通の子どもと同じく、部活や学校、旅行や地域の話もある。

だが、子どもたちの多くは今回、災後の日々のみならず、自らの将来像についても積極的に書いた。ある子はこの春から看護学校に通って看護師を目指すと書き、ある子は高校をやめて土木業の道に入ることを選んだ。ある子は心理カウンセラーを目指すと書き、ある子は海産物の加工食品の開発に取り組んでいた。

みな、あの震災がすべてのきっかけとなっていた。

誰に言われたわけでもない。自分の意思で将来の道を選ぶ。その考えの基盤にはあの震災があった。地域のため、日本のため、あるいは家族のため。自分ができること、したいことは何かを考えぬいた結果、将来像に結びついていたのである。

次の5年、あの日から10年後は、子どもたちが地域の主軸だ。その時、かの地の子どもたちは何をし、どんな思いを抱えているだろうか。

(撮影:苅部太郎)

森健(もり・けん)

1968年東京都生まれ。ジャーナリスト。2012年、『「つなみ」の子どもたち』で大宅壮一ノンフィクション賞、2015年『小倉昌男 祈りと経営』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『反動世代』、『ビッグデータ社会の希望と憂鬱』、『勤めないという生き方』、『グーグル・アマゾン化する社会』、『人体改造の世紀』など。公式サイト

[写真]

撮影:苅部太郎

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝