自らを「没イチ」と呼ぶ人たちがいる。妻や夫を亡くし、そのまま単身の人たちが「バツイチ」にならって、この言葉を使い始めた。社会の高齢化と核家族化が進むなか、配偶者を亡くして一人暮らしになる高齢者が増えている。若くして死別するケースもある。人生100年時代といわれる今、パートナーを亡くした後も、彼らには長い人生が待っている。死別の悲しみから抜け出し、新たな人生を模索する没イチたちの生き方を探った。(取材・文=宇井洋、鈴木毅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

寺院の地下のファッションショー

昨年12月9日、東京・三田にある弘法寺の地下で、一風変わったファッションショーが開かれた。普段は葬儀に使われる法要室の中央に設けられた真っ赤なランウェーを歩くのは、50代から80代までの中高年男性6人。彼らに共通するのは配偶者を亡くし、今は単身者であること。

ショーのフィナーレは観客たちも総立ちで拍手(撮影:葛西亜理沙)

亡くなった妻との思い出の写真がスライドで映し出されると、イタリアブランド「ヴェルサーチ」の服に身を包んだおじさんたちがロックやポップスのリズムに乗り、次々に登場する。ときには足がもつれそうになるが、そんなことはお構いなし。全員が颯爽とランウェーを歩き、思い思いのポーズを決めていく。

ショーを主催したのは、高齢者のライフスタイルや死生観などを研究するシニア生活文化研究所長の小谷みどりさん(50)だ。50歳以上の学び直しと再チャレンジをサポートするために立教大学が開設した立教セカンドステージ大学で、2008年から「死」をテーマに教鞭を執っている。

没イチ会を主催する小谷さん(撮影:葛西亜理沙)

彼女自身も、7年半前に病気で夫を亡くした。

「毎年、最初の講義で自分が没イチであることを宣言しているんです。講義後の飲み会で学生の中から『実は私も』という人が何人か現れ、4年前に『没イチ会』を立ち上げました」

入会資格は、立教セカンドステージ大学に在籍経験があり、配偶者を亡くした単身者。現在、50〜80代のメンバーが13人(男性6人、女性7人)いる。会の主な活動は数カ月に1回開かれる「飲み会」だ。「配偶者の遺品はいつ処分したか」「配偶者の親族との付き合いは」「仏壇に供えるご飯はどうしているか」など、同じ境遇の者同士ならではの話題で盛り上がる。

冒頭のショーも、男性メンバーの1人が「自分を変えるためにイメチェンをしてみたい」と発言したのがきっかけだった。もちろんモデルは全員、会のメンバーたちである。

「中高年世代の男性は、奥さんに服を選んでもらっているケースが少なくありません。そのため奥さんが亡くなった後、服選びに苦労している人が多いんです」と小谷さんは言う。

「2倍人生を楽しむ」

没イチ会の趣旨は「死んだ配偶者の分も2倍人生を楽しむ」ことだ。小谷さんによると、そこにはこんな思いが込められている。

「私自身、夫が亡くなったとき、いろんな人から『悲しいでしょう』と慰めの言葉をかけられました。だけど何度も言われているうちに、心の中で『なぜ悲しさを強要されなければならないの?』『楽しんではいけないの?』という違和感が出てきた。もちろん悲しみや寂しさはあります。でも、それを言いだしたら、誰もが皆、いろんな悩みや悲しみを抱えながら日常を元気に生きています。それなのに、没イチだけは『ずっとかわいそうな人』なんです」

「同情」ではなく「共感」してくれる集まりが「没イチ会」(撮影:葛西亜理沙)

配偶者を亡くした人たちが集う会はほかにも存在するが、その多くは「悲しみを共有し、慰め合う会」だと小谷さんは言う。

配偶者が亡くなった後、悲しみや喪失感に襲われるのは当然のことだ。しかし、いつかはそこから這い出て、前向きに生きていこうとする時期が来る。配偶者を亡くしてからも自分は生きなければならない現実と、どう向き合うか――。昨年10月には、自分自身の経験も踏まえた著書『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』(新潮社)を上梓した。

「そういう人たちの受け皿になりたい、という気持ちです。私はカウンセラーではないので、悲しみの渦中にいる人を受け止めきれない。でも、同じ境遇同士だから共有できる感覚があるんです」

「余命3カ月」の宣告

メイクをして「ちょい悪オヤジ」気分を楽しむ庄司さん(撮影:葛西亜理沙)

没イチ会メンバーの庄司信明さん(59)は、妻を亡くした喪失感から立ち直るまでに長く苦しんだ。

庄司さんが立教セカンドステージ大学に入学したのは2012年、妻を亡くしてから2年後の春だった。「入学当初、授業でみんなが笑っているのに、彼は1人だけ硬い表情を崩さなかった」と小谷さんは振り返る。

大手新聞社のスポーツ記者をしていた庄司さんが、同僚の美仁子さんと結婚したのは1991年、31歳のときだった。「誰とでも分け隔てなく話す、笑顔のかわいい」彼女に惚れ、知り合って3カ月足らずでスピード結婚した。子どもがいなかったこともあり、毎日がデートをしている気分だった。

妻の美仁子さんとは結婚後も恋人のような関係だった(撮影:鈴木毅)

美仁子さんに異変が起きたのは2009年の冬。「背中が痛い」と言いだしたため、病院で検査をすると、「食道がん」だと判明した。若かったため進行が早く、「余命3カ月」と宣告された。

「少しでも彼女のそばにいたかったので、入院していた4カ月間は仕事も休んで、ずっと病院で寝泊まりしていました。ただ、日に日に痩せていく彼女を見ていると、考えたくなかったけど、もうダメかなと思いました」

「前向き」のきっかけ

翌年4月、48歳の若さで美仁子さんは逝去した。妻が亡くなってしばらくのことは、よく覚えていない。自分が自分でないような感覚で、とにかく何もやる気が出なかった。「もぬけの殻」状態だった。そして9月に会社に辞表を出した。

妻と死別後、それまでしなかった料理にも挑戦している(撮影:鈴木毅)

「辞めて初めて『何かしなければ』と思い立ち、とりあえず、記者時代に世話になった飲み屋で半年間、手伝いをしました。そのころ、妻の両親から本を残せないかと相談され、妻との思い出をつづった本を出版することになった。妻のことをいろいろと思い出し、書いている時間がいちばん幸せでしたね。悲しみを少しずつ癒やしてくれたような気がします」

たまたま新聞広告で立教セカンドステージ大学の募集を知ったのが、その1年ほど後のこと。「あ、ここは居場所になるな」と思ったという。

「本当の意味で前向きになれたのは、大学で出会った先生や同級生たちのおかげです。シニアになって、みんな何らかの悩みや心配事を抱えながらも、強く生きていることに励まされました」

ショーでは妻とよく聴いていた松田聖子の曲が流れた(撮影:葛西亜理沙)

現在は大学講師の職を得て、NPO法人の活動に参加するなど忙しい日々を過ごしている。仏壇に線香と妻が好きだったワインを供えるのが、毎朝の日課だ。

「今でも家に帰ったときに『お帰り』という言葉がないので、急に寂しくなるときがあります」

崩れ去った定年後の夢

パートナーを亡くせば、誰もがそのショックや悲しみから自分の世界に閉じこもりがちになる。だからこそ「社会との接点が大切」だと小谷さんは言う。8年半前に妻を亡くした池内章さん(64)も、「努めて外に出るようにした」ことで自分の人生を取り戻した。

ディスコ世代の池内さんはステップも軽やか(撮影:葛西亜理沙)

大手通信会社の技術者だった池内さんが、妻の和子さんと出会ったのは、入社まもなく会社の留学制度で2年間滞在したタイの大学だった。日本語教師をしていた和子さんとはグループ交際から始まり、卒業後に共に帰国して結婚した。

専業主婦をしていた和子さんは、子育てが一段落したころ、服飾学校の夜間コースに通い始めた。そして卒業後、タイでシルクの生地を買い付け、自らデザインした服を現地で仕立て、日本で売るフェアトレードビジネスを立ち上げた。

妻の望みどおり、分骨した遺骨はタイの海に散骨した(撮影:葛西亜理沙)

「行動力があり、なんでも1人でやってしまう女性でした。タイの伝統的なシルク作りが途絶えそうだから、なんとか残したいという気持ちだったようです。私も休暇のときに手伝っていて、定年後は本格的に一緒にやるつもりでした」

そんな願いがもろくも崩れたのは、池内さんが55歳のときだった。いつものように買い付けで東南アジアに行く直前になって、和子さんが「足が痛い」と言いだした。池内さんは「無理して行かなくてもいいじゃない」と止めたが、結局、予定どおりに出発した。

「1週間くらいして『いま病院に入院している』とタイから電話があったんです。本当にびっくりしました。もともとB型肝炎のキャリアだったので定期的に検査はしていたのですが、急に発症してしまったようです」

すぐに長男と現地に飛び、交代で看病を続けた。しばらくして容体が落ち着いてから帰国。日本の病院で診てもらうと、週1回通院すれば自宅療養で問題ないという判断だった。

「もう大丈夫だと安心していました。それで自分も海外出張に出かけ、1週間ほどで成田に帰国すると、息子から『緊急入院した』と電話が入ったんです。その足で病院に駆けつけたのですが、医師から『厳しい状況です』と伝えられて……。その数時間後に亡くなりました」

孤立しないように自治会参加や近所付き合いも積極的にしている(撮影:葛西亜理沙)

とにかく実感が持てなかった。亡くなったことは頭では分かっていたが、妻はまたタイに行っていて、ある日、「ただいま」と帰ってくるような気がしていた。

60歳定年の2年ほど前になって、漠然とした不安が頭をもたげてきた。定年後に仕事を手伝おうと思っていた妻はもういない。自分は会社を辞めてから、どうするんだ?

いろいろと探して見つけたのが、立教セカンドステージ大学だった。そこに行けば、多様な人と出会える。何もしない時間ができないように、定年退職の翌月に入学した。

妻との思い出の散歩道を歩く池内さん(撮影:葛西亜理沙)

池内さんには後悔していることがある。「仕事の忙しさにかまけて、妻が情熱を注いだタイシルクの仕事を引き継いでおかなかったこと」だ。何事もできるうちにやっておくべきだ――妻の死によって、そう気づかされた。夫婦が暮らした自宅のタンスの中には、いまも妻が仕入れたタイシルクの生地がそのまま保管されている。

妻が集めたさまざまな柄のタイシルク生地(撮影:葛西亜理沙)

社会から孤立しやすい没イチ

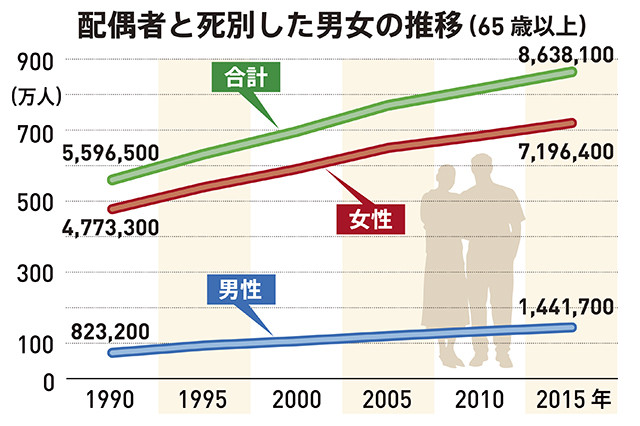

社会の高齢化に伴って、配偶者と死別する人の数は年々増えている。65歳以上で配偶者と死別した人は、この25年で560万人から864万人と約1.5倍に増加。中でも問題なのは、死別後に一人暮らしになるケースだ。1990年には65歳以上がいる世帯の39.5%が3世代同居だったが、2015年には12.2%まで減った。代わって夫婦2人の世帯が約10%増えて31.5%になった。未婚や離婚も含めた65歳以上の一人暮らしは、約3.5倍の592.8万人になっている。

前出の小谷さんが説明する。

「彼らの親の世代なら子供や孫に囲まれて、悲しみも徐々に癒えていったかもしれませんが、今は配偶者が亡くなったら、1人でその現実と向き合わなければなりません。特に定年後の男性は近くに親しい友人もいなくて、引きこもりに近い状態になっていく人も少なくありません」

この25年、配偶者と死別する人は右肩上がりで増えている。総務省「国勢調査」をもとに編集部で作成(図表:EJIMA DESIGN)

小谷さんが実施した調査(配偶者と死別し、一人暮らしをしている60~79歳の男女1000人を対象)では、没イチで一人暮らしの女性の50.8%が「週1回以上」、別居する家族と会話をしているのに対し、男性は27.0%。「1カ月に1回」「ほとんど会話をしない」を合わせると、男性の4割以上が普段、別居家族と会話すらしていない。また、近所の人とあいさつ程度の会話をする頻度についても、男性の4人に1人が「ほとんどしない」と答えている。

「今は男性の孤立が目立ちます。でも、女性も男性と同様にフルタイムで働く時代になり、地域とのつながりが減っているため、今後は女性の孤立も増えていくと思われます。配偶者が亡くなった後、どう孤立しないで前向きに生きていくかは、男女関係なく重要な問題なのです」

亡くなった夫の両親を介護

名古屋市に住む林利江子さん(55、仮名)は、8年前に夫をがんで亡くした。その翌年から自分宛ての年賀状の数が急に減ったという。

「理由は分かりません。でも、それで分かったんです。今後の私の人生でずっと付き合える人とそうでない人が」

夫と死別後、人間関係も変わったという林さん(撮影:鈴木毅)

配偶者を亡くした後も変わらない仲間とのグループのひとつが「ティアラの会」だ。誕生日にティアラをつけ、ちょっと贅沢な店でお祝いする。かつてのママ友仲間やその友人たちでつくった女子会だ。顔ぶれは既婚者、離婚した人、夫と死別した人など多様。

「夫が亡くなった翌月にティアラの会があり、思い切って参加したのですが、誰一人そのことには触れない。それが逆にありがたかった。言葉にしなくても、思いやる気持ちは十分に伝わってきました」

短大卒業後に地元の三重県で会社員をしていた林さんは、愛知県の自動車メーカーで設計に携わる4歳年上の男性と、24歳でお見合い結婚した。翌年には長女が誕生。夫は海外の仕事が多く留守にしがちだったが、自宅でフラワーアレンジメントの教室を開くなど充実した日々を送っていた。

生活が激変したのは40歳のときだった。海外から帰った夫が「腰が痛い」とめずらしく泣きごとを言った。これまで夫から弱音や愚痴を聞いたことはなかった。すぐに病院で検査をすると、背骨がボロボロの状態だった。血液のがんの一種、「多発性骨髄腫」だった。医者からは「余命5年程度」と宣告された。

夫のお気に入りの帽子はまだ大切に保管してある(撮影:鈴木毅)

入退院を繰り返す夫の看病で、彼女が一つだけ決めていたことがあった。それは、どんなに疲れていても、毎日、身ぎれいにして夫の病院に通うこと。7年半の闘病の末、夫は死去。彼女が48歳のときだった。

「夫は、自分が治らないと分かっても、ずっと家族のために治療を頑張ってくれた。亡くなったときは心から『ご苦労さま』という気持ちでした。悲しみはありましたが、自分でもやれることはすべてやったという思いでした」

夫の死後、林さんを待っていたのは、夫の両親の介護だった。認知症になった姑を看取った翌年に、今度は舅が認知症に。その舅が一昨年秋にグループホームに入居し、介護生活にも終わりが見えたところだ。いまは、なるべくいろいろな場所に出かけて、いろいろな人と会うようにしている。

海外から帰るとき、夫はよくブランド物の紙袋をぶら下げてきた。「だけど、自分用のものばかりで、私のお土産はなかったんですよ(笑)」と林さん。そんなエピソードも大切な思い出だ(撮影:鈴木毅)

その林さんに「再婚は?」と聞くと、「もう十分です。結婚=介護というイメージがついてしまったので」と笑いながら、「ただ……」と、こう続けた。

「先日、犬の散歩をしながら近所に住むご夫婦にお土産を届けに行ったんです。すると、ちょうど出かけるところで、仲良く並んで歩いていく2人の後ろ姿を見送っていたら、『私にはもう一緒に年をとってくれる人はいないんだな』と急に悲しくなって……。自宅に帰って、思わず犬をギューッと抱きしめてしまいました」

前向きに生きる、ということは、故人を忘れることではない。夫が亡くなる瞬間の話に差しかかったとき、それまで明るく語っていた林さんの両目に涙がにじんだ。

イメージを変えたい

「没イチ」という言葉には賛否両論がある。妻を亡くした歌舞伎俳優の市川海老蔵は昨年12月、「私は嫌い」というタイトルでブログを更新し、「最低な言葉、私はそう感じますね」と不快感をあらわにした。それでも、前出の没イチ会を主催する小谷さんは言う。

「当事者の感情は複雑で、『没イチ』という言葉の捉え方もいろいろあることはわかっています。だけど、当事者である私自身が、自分を言い表す言葉がないと感じていました。配偶者を亡くした人の呼び名は、女性なら『未亡人』、男性なら『男やもめ』。イメージの悪い言葉ばかりです。バツイチという言葉ができて、離婚のイメージが変わったように、自分たちで没イチと堂々と言えるような世の中になってほしい。軽い言葉だと受け止められるかもしれませんが、配偶者を亡くした人たちの気持ちを少しでも理解してもらえるきっかけになれば、と思っています」

(文中一部敬称略)

(撮影:葛西亜理沙)

宇井洋(うい・よう)

ライター・編集者。1960年、名古屋市生まれ。出版、マーケティングの仕事を経て、1993年からフリーランスに。著書に『帝国ホテル 感動のサービス』(ダイヤモンド社)、『古民家再生住宅のすすめ』(晶文社)など。近著(編集・構成)に『大林宣彦 戦争などいらない-未来を紡ぐ映画を』(平凡社)。

鈴木毅(すずき・つよし)

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て、2016年12月に株式会社POWER NEWSを設立。