「フリーで仕事をしていればよくあること」「我慢するしかない」――。フリーランスが自由な働き方として広がるなか、取引相手から性的な行為を迫られるといったセクハラ被害に遭いながら、泣き寝入りしているケースが多いという。フリーランスのセクハラ被害に対して、法的保護の枠組みや相談機関がほとんど整備されていない背景もある。どのような対処が可能なのか。当事者の声と専門家への取材を通して解決策を探っていく。(取材・文:庄司里紗/Yahoo! ニュース特集 編集部)

仕事を口実に呼び出された「密室」

3年前の冬。フリーライターの田中尚代さん(35歳・仮名)は、定期的に執筆している雑誌の取材で、東北地方の山奥にある小さな村を訪れていた。2泊3日の出張取材には、40代の男性編集長も同行していた。

「打ち合わせをするから部屋に来て」。2日目の夜、夕食を終えて自室で休んでいた尚代さんの携帯に、男性編集長から連絡が入った。時刻は9時半を回っている。滞在中の村で唯一の民宿には「打ち合わせできる共有スペースがないから」という理由だった。

やんわりと尚代さんが断ると、男性は突然、怒声を上げた。「プロならちゃんと仕事しようよ!」。厳しい口調で叱責された尚代さんは「自分のプロ意識が足りないと思ってしまった」と振り返る。

セクハラ被害を語るフリーライターの田中尚代さん(仮名/撮影:編集部)

男性の部屋を訪れ、打ち合わせを終えて自室に戻ろうとした尚代さんに対し、男性はドアの前に立ちふさがって、性的な関係を迫ってきた。恐怖に駆られた尚代さんは、相手を突き飛ばし、部屋を飛び出した。

「誰かに被害を訴えるべきか、一晩中悩んだ」と尚代さんは打ち明ける。被害を訴えて編集長を怒らせれば、尚代さんの立場が不利になることは目に見えていた。また、日頃は紳士的で子煩悩な印象で通っている男性をセクハラで訴えても、周囲に信じてもらえない不安もあった。「我慢するしかない」。理不尽だとは分かっていても、他に方法が思い付かなかった。

男性は出張取材を終えた後も、性的な言動や誘いを続けた。はっきりと断っても、繰り返しメールが届く。思い切って同業の友人たちに相談すると、「フリーで仕事をしていればよくあること。無視するのが一番」と諭された。尚代さんは、我慢して仕事の付き合いを続けるうち、頭痛や胃痛など体調に異変をきたすようになった。1年後、ついには血尿が出て病院を受診。医師からは「過度なストレスが原因」と指摘された。

写真はイメージです(撮影:長谷川美祈)

尚代さんはようやく決心がつき、男性からの連絡を全てブロックした。予想通り、編集部からの発注は途絶え、尚代さんは年間80万円ほどの収入を失った。今に至るまで男性から説明や謝罪の言葉はないという。

「今なら、1年も耐えず、すぐ編集部に被害を訴えて取引をやめるべきだったと思えます。でもキャリアを重ねる前は、プロ意識が足りないせいだと自分を責め、我慢するしかないと思い込んでいました。仕事を受注する立場のフリーランスは、強い態度に出られない。そういう立場の差を利用したセクハラに悩むフリーランスは、私だけではないはずです」

「フリーランス=自己責任」の風潮が対策の遅れに

(撮影:長谷川美祈)

フリーランスとは、特定の企業や組織に属さず、個人で仕事を受ける働き方だ。正社員や契約社員のように企業と「労働契約(雇用契約)」を結ぶのではなく、案件ごとに業務を請け負う。ITエンジニアやデザイナー、ライター、コンサルタントなど、専門性やスキルを生かした職種を中心に広がりをみせている。

フリーランスの課題解決に取り組む支援組織「一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」(以下、フリーランス協会)代表理事の平田麻莉さんは、こう話す。

「フリーランスは会社員と違って給与の保証がなく、仕事を受注しなければ収入を得られません。そのため、仕事を口実にした要求には『応じなければ』という心理が働きやすい。発注者からセクハラをされても、仕事を失う恐れから声を上げにくい構造があると言えます」

企業と雇用関係のないフリーランスは「自由に仕事を選べる立場でもある」と平田さんは言う。一方で、そのような自由な契約関係が「被害の潜在化につながっている可能性もある」と懸念を示す。

フリーランス協会代表理事の平田麻莉さん(撮影:編集部)

「フリーランスは、仮にセクハラを受けても、最終的には自分から取引を中止して付き合いを断つことができる。そうすれば、被害そのものからは逃れられます。本質的な解決ではないと分かっていても、取引先との信頼関係や業界内の評判を気にして、訴訟などの具体的な行動に至らないケースが多いのではないでしょうか」

その背景には「フリーランスという働き方に対し、社会の認知や理解が進んでいないことにも一因がある」と平田さんは指摘する。

「日本では、フリーランスに対して自己責任を求める風潮が根強く、社会保障の手薄さが課題になっています。セクハラ対策も同様で、法的保護の枠組みや相談機関などはほとんど整備されていない。相談したくてもできない実情があるのです」

(撮影:長谷川美祈)

会社員のように企業と雇用契約を結んでいる労働者であれば、さまざまな労働関連法令で保護される仕組みは整っている。例えば、男女雇用機会均等法第11条は、事業主に対して職場で起きるセクハラに対する相談体制の整備や迅速な対応などを義務付けている。そこには被害者のプライバシー保護や、不利な扱いの禁止も含まれる。

しかし、均等法における「労働者」は事業主との「雇用関係」が前提だ。雇用関係のないフリーランスは「労働者」に含まれていない。自営業者(個人事業主)であり、仕事の発注者と対等な立場とみなされてしまうからだ。

被害を受けても相談できない現実

公的な相談窓口がなく、法的な保護の仕組みも乏しいフリーランスたちは、セクハラ問題にどう対処しているのか。その実態に迫るべく、今回、29人のフリーランス(20〜50代、女性27人、男性2人)に任意の聞き取りを行った。

その結果、29人中22人がセクハラ被害について「経験がある」と回答した。そのうち、セクハラの加害者は「仕事を発注する立場にある者」が16人。「取引先の担当者」(プランナー/40代/女性)、「クライアント企業の経営者」(ウェブデザイナー/30代/女性)、「担当編集者」(ライター/30代/女性)などが並んだ。

(撮影:長谷川美祈)

被害の内容はどうだろうか。

「記事のプロフィール用写真を撮影すると呼び出され、2人きりのスタジオで身体を触られた」(ライター/20代/女性)、「仕事の話の続きをするため夕食に行った帰り道にいきなり抱きつかれてキスをされた」(経営コンサルタント/40代/女性)など、仕事を口実にして行為に及ぶケースが目立つ。

一方、「セクハラ被害の経験がある」22人のうち、半数以上の12人は被害を訴えていなかっただけでなく、誰にも相談していないと答えた。その理由としては「相談しても相手の態度が改まるとは思えず、自分に不利になるだけだと思った」(翻訳家/40代/女性)、「相談する相手がいなかった」(タイムキーパー/50代/女性)、「争うことで今後の活動に支障が出ると困る」(ウェブデザイナー/30代/女性)といった声が寄せられた。

写真はイメージです(撮影:長谷川美祈)

また、セクハラ被害の経験者であり、かつ被害を「第三者に相談した」10人も、相談相手は友人や知人で、弁護士や相談機関を頼った人は皆無だった。

多くのフリーランスは二次被害を恐れて被害を公にせず、具体的な解決手段を取れずにいる――。一連の聞き取りからは、そんな可能性が浮き彫りになってきた。

働き方がどうであれ、法的な対策は取れる

フリーランスは泣き寝入りするしかないのだろうか。セクハラ問題に詳しい東京パブリック法律事務所の板倉由実弁護士は「加害者に不法行為責任を問うことは可能」としたうえで、「まずは専門家に相談してほしい」と強調する。

「フリーランスが相談できる窓口の一つに、『法テラス』(日本司法支援センター)があります。一定の条件を満たせば無料で法律相談することも可能で、経済的な余裕がない人でも利用しやすいメリットがあります」

東京パブリック法律事務所の板倉由実弁護士(撮影:編集部)

板倉弁護士が所属する「日本労働弁護団」も「女性のためのホットライン」を実施している。セクハラ被害について匿名で女性弁護士に無料の電話相談ができるという。

「立場や働き方がどうであれ、セクハラが許されるわけではありません。性行為の強要、胸を触るといった悪質な行為は、刑事告訴の対象になります。セクハラによって精神的苦痛や不利益を被った場合は、民事裁判で責任を追及することも可能です。また、セクハラの被害者は女性だけではありません。男性が被害に遭った場合も、会社や加害者に法的責任を追及することは可能です」

板倉弁護士によると、セクハラ行為が民法上の不法行為に該当する可能性が高ければ 、加害者に対して慰謝料や逸失利益を請求できる。また、雇用関係がなくても、業務委託契約などによって一定の法的な契約関係があれば、発注元の企業はフリーランスに対し、信義則上のさまざまな義務を負う。そのため、安全配慮義務(快適に働く環境を整える義務)違反や、加害者の使用者としての責任を根拠に、発注元の企業を訴えることもできるという。

(撮影:長谷川美祈)

一方、板倉弁護士はセクハラ訴訟そのものの難しさについても言及する。セクハラは密室で行われる場合が多く、個々人の受け止め方による違いもあり、認定の線引きが難しいためだ。

「セクハラ裁判では、問題行為の内容や回数、場所、状況、加害者と被害者の関係性などを細かく検証しながら、違法性を判断します。そのため裁判では、セクハラ行為の有無を客観的に評価する証拠が鍵を握るのです」

音声データや画像、目撃証言はもちろん、加害者からのメールやSNSのメッセージも重要な証拠となる。明確な客観証拠が乏しくても、日記や備忘録、手書きのメモなどの形で被害の詳細な記録を残しておけば、「セクハラの事実の裏付けとして認められる」と板倉弁護士は助言する。

「セクハラの被害に遭ったら、日時や場所、当日の状況や相手の言動などをできるだけ詳しく記録しておくこと。加害者に抗議のメールを送ったり、被害状況を友人にメールしたりして記録に残すのも有効な手段です」

写真はイメージです(撮影:長谷川美祈)

問題を矮小化せず、世の中に訴える必要がある

裁判を起こすとなれば、もちろん裁判費用が必要になり、判決まで時間も要する。加害者や発注元企業の反証にさらされる可能性もある。たとえ勝訴や和解に至ったとしても、被害者に経済的、精神的な負担がかかるのは避けられない。板倉弁護士は「実際、フリーランスによるセクハラ訴訟はあまり例がない」と話す。

こうした現状に対し、板倉弁護士は「法的権利を確実に行使させるための法制度が必要」と指摘する。

「例えばアメリカには、行政機関である雇用機会均等委員会(EEOC)があります。セクハラ被害者はEEOC に被害の申し立てを行い、それを受理したEEOC が被害者と加害者の両方に事情を聞いて問題の解決を図ります。解決しなければ、EEOC が調査を開始し、セクハラ行為があったと認定した場合、企業に適切な対応を提案して和解を試みるのです。和解がうまくいかなかった場合、EEOCが企業に対し、民事訴訟を提起することができます。悪質な企業に対しては、裁判所が懲罰的に高額な損害賠償金を科す制度もある。日本でも、労働組合や行政機関に提訴権限を認めることも検討すべきでしょう。また、フリーランスを包括的に守る仕組みと共に、雇用形態に関係なくセクハラそのものを直接禁止する規定について検討すべきだと思います」

(撮影:長谷川美祈)

クラウドソーシングサービス大手・ランサーズの調査によれば、副業者を含むフリーランス人口は2018年2月の段階で、1119万人に達しているという。

政府もフリーランスに対する法整備を含めた検討に動き出した。厚生労働省は、昨年秋から「雇用類似の働き方に関する検討会」を4回開催。同省が実施したヒアリングや、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)によるアンケートの結果を元に、フリーランスの実態把握に乗り出している。

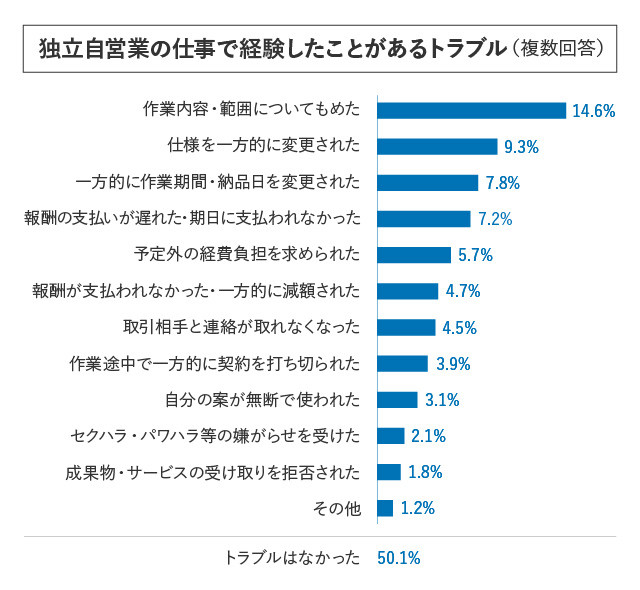

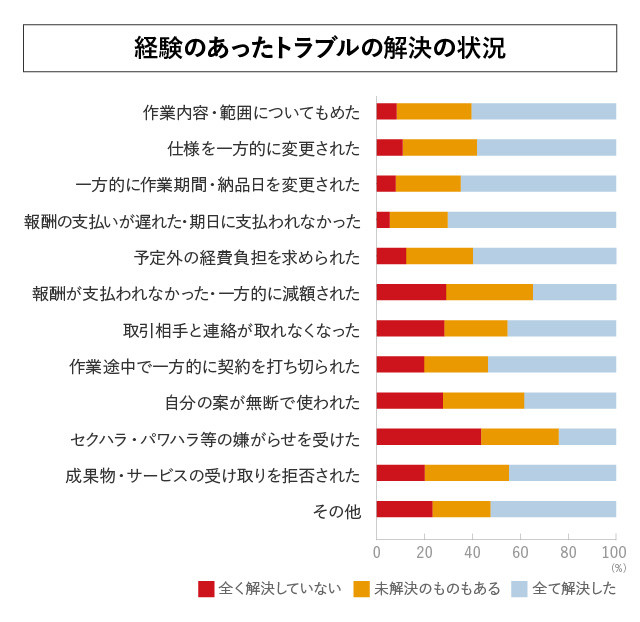

JILPTのアンケートによると、最もよくあったトラブル経験について尋ねた項目で「セクハラ・パワハラ等の嫌がらせを受けた」と回答した割合は全体の2.1%にとどまった。しかし、トラブルの解決状況について問う質問には「全く解決していない」と答えた割合が43.7%を占めている。

JILPT「独立自営業者の就業実態と意識に関する調査(ウェブ調査)」(2017年12月)を元に作成したグラフ(有効回収数:8,256件)。独立自営業者は自営業・フリーランス・個人事業主・クラウドワーカーの総称

前出のフリーランス協会代表理事・平田さんは「セクハラ問題を含め、フリーランスが働きやすい環境づくりを推進するには、フリーランス自身がもっと声を上げていく必要がある」と主張する。フリーランス協会では今年6月、会員向けに初回無料で企業法務弁護士に相談できるサービスの提供も始めた。企業の法務部や顧問弁護士に頼れないフリーランスを、法的にサポートするのが狙いだ。

「フリーランス自身が問題を矮小化せず、世の中に強く訴えていく必要があると思います。一人一人の声は小さくても、集まれば大きな声になる。加害者の意識を、世論とともに変えていかなければならないと思うのです」

庄司里紗(しょうじ・りさ)

1974年、神奈川県生まれ。大学卒業後、ライターとしてインタビューを中心に雑誌、ウェブ、書籍等で執筆。2012~2015年の3年間、フィリピン・セブ島に滞在し、親子留学事業に従事する。明治大学サービス創新研究所客員研究員。公式サイト

[写真]

撮影:長谷川美祈

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝