北朝鮮政府を被告とする訴状が今年8月、東京地方裁判所に提出された。被告代表者として「国務委員会委員長 金正恩」と記されている。北朝鮮の最高権力者を相手取った訴えを起こしたのは、日本に住む5人の脱北者たちだ。1959年に始まり、84年まで続いた北朝鮮への「帰国事業」では、9万人以上の在日朝鮮人や日本人が北朝鮮に渡った。原告たちもそうやって北朝鮮に行き、その後、日本に逃れた。「地上の楽園」という大宣伝、日本政府も関わった国家事業、そして現地では極度の貧困や飢え、相互監視……。北朝鮮政府に総額5億円の損害賠償を求める裁判では、いったい何が問われるのか。帰国事業の開始から来年で60年。その歴史はまだ終わっていない。(木野龍逸/Yahoo!ニュース 特集編集部)

騙され、泥棒して食いつないだ

大阪府下の小さなアパートに齋藤博子さん(77)を訪ねた。えんじ色の上着が似合っている。丸縁の眼鏡。手にはいくつものしわがある。

今回の訴訟では、男性1人、女性4人の計5人が原告になっている。中には北朝鮮に家族を残したままの人もいる。齋藤さんもその1人で、初めて北朝鮮を目にしたときのことをはっきりと覚えているという。

「港に出迎えに来ていた人たちを船のデッキから見た瞬間、『騙された』って思いました」

齋藤博子さん。家族のほとんどを北朝鮮で失った(撮影:八尋伸)

齋藤さんは1961年、20歳のときに帰国事業に参加した。夫は在日朝鮮人。齋藤さんは「日本人妻」であり、夫と子ども、夫の家族など10人で一緒に北朝鮮に渡った。

帰国事業は、赤十字国際委員会の協力で1959年8月に日朝両赤十字が締結した協定に基づいて始まった。当時の岸信介内閣も協定締結の半年前、この事業の実施を閣議了解。北朝鮮については、大手新聞を中心に「バラ色」「地上の楽園」と盛んに宣伝されていた。

新潟港から北朝鮮の清津(チョンジン)港に着いた齋藤さんは、そこで初めて現実に気付いたという。

「服装がみんな、みすぼらしいんです。小さい子どもは、上は着てるけど、下は丸裸。デッキは大騒ぎになりました。泣く人や大声で『下りない』って叫ぶ人もいて……。そこへ偉い人が来て『とにかく一回下りて話をしましょう』と。それで体育館のような所に入ったら、外からカギが掛けられました」

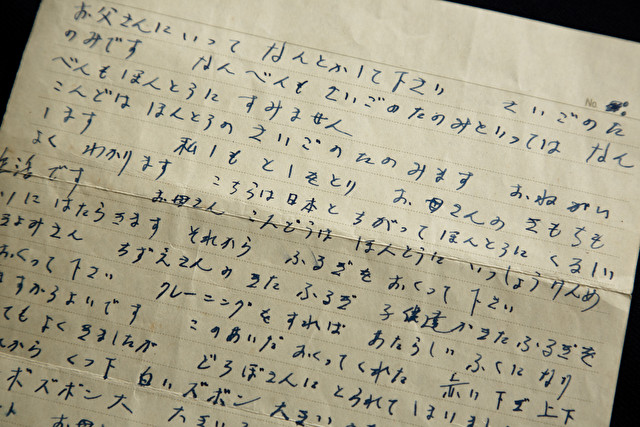

北朝鮮に残る親族から齋藤さんに届いた手紙=写真は一部加工しています(撮影:八尋伸)

北朝鮮に行った齋藤さんが、日本の親族に送った手紙。「さいごのたのみです」「ほんとうにくるしい」「ふるぎをおくって下さい」などの文字が見える。多くの帰国者は北朝鮮から日本の親族らに手紙を送り、経済的な援助を求めたという(撮影:八尋伸)

齋藤さんたちはその1カ月後、北朝鮮側の決定で中国国境に近い恵山(ヘサン)に住むことになった。夫と長女の3人で暮らす部屋はアパートの4階。8畳間が一つで、台所に水の設備もない。水は川で汲んで部屋まで運び、排水は外に捨てに行く。配給はコメと小麦粉が1対9の割合だった。

「配給に肉? あるわけないでしょ。小麦粉には重曹を混ぜてパンを焼いたり、トックギ(すいとんのような料理)にしたり。味付けは、最初のうちは塩だけでした。味噌や醤油が出てきたのは何年かしてからです」

夫は82年ごろに結核で倒れ、93年に亡くなった。食糧事情が極端に悪くなった90年代半ばからは、巻きずしを作って市場で売ったり、銅線を闇で売ったりして食いつないだ。コメや銅線は盗んだという。赤ん坊の死体の腹の中に銅線を隠していた母親を見たこともあった。

「食べることで精いっぱい。他のことを考えられる状態じゃなかった。桜もあったんですけど、きれいだなって思ったこと、ないもん」

脱北は2001年だった。北朝鮮へ渡ってから、ちょうど40年が過ぎていた。子ども6人のうち、1人は行方不明、1人は脱北、1人は今も北朝鮮にいる。残る3人は既に亡くなった。

「帰国事業は私だけでなく、参加した全員の人生を変えてしまいました。もし北朝鮮に行っていなかったら? 子どもたちはあんな苦労をしてなかったと思います」

齋藤さん。記憶と口調ははっきりしていた(撮影:八尋伸)

齋藤さん(中央セピア色の写真の女性)とその家族。在りし日の姿(撮影:八尋伸)

あまりの貧しさで不平を言うヒマもない

榊原洋子(ひろこ)さん(68)も大阪府内に住んでいる。北朝鮮での作業中、事故で腰を痛めたという。その後遺症で歩く姿がぎこちない。

「父母は本当に苦労した末に亡くなった。朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)の幹部たちが、過ちを過ちと思っていないのが悔しいんです。騙されて連れて行かれたんだ、と。裁判ではそれを訴えたいんです」

榊原さんは1961年、在日朝鮮人の養父母と一緒に北朝鮮に向かった。出発前から養母は病気で寝込んでいたという。養父は看病のため、度々仕事を休み、暮らしは貧困の中にあった。

「希望が見えなかったときに、朝鮮総連の人たちが来るようになったんです。『向こうでは家をつくって全部整えて待っている。仕事も学校も自由に選べる』と言って帰国を勧めていました。子どもだった私は、学校の給食費などを払うことができなかったりして恥ずかしい思いをしていたこともあって、『行くって言ったらいいのに』って。父は、楽園なんていういい話があるはずない、と悩んでいたようです。でも生活がどんどん苦しくなって、帰国申請をしたんです」

取材中、榊原さんは何度も涙を浮かべた。

榊原洋子さん(撮影:八尋伸)

榊原さん家族は、中国との国境地帯に住まわされ、養父は農業に従事することになった。小学校に編入した榊原さんは「学校では先生にかわいがられた。いじめもなかった」と言う。しかし、食べ物だけはどうにもならない。「ひもじいって簡単に言いますが、何年も続くのはたいへんなこと。普通の人は食べるために忙しくて、不平不満を言うヒマもなかったんです」

総連の説明と違い、暮らしは日本にいるとき以上に厳しい。結局、養父は1年後に精神を病んで精神病院に入院。養母はずっと寝たきりで6年後に亡くなった。北朝鮮に渡って15年余りが過ぎたとき、榊原さんは同じ境遇の帰国者と結婚し、日本にいる夫の家族からの仕送りでようやく生活が改善したという。

脱北は2003年だった。その前年には拉致被害者5人が日本に帰国。北朝鮮に対する日本の怒りが頂点に達していた時期である。

「私たち家族が生きていけたのは、夫の家族の仕送りのおかげです。もしなかったら、飢え死にしていました」

餓死者の死体があったら……

訴訟の原告で唯一の男性は石川学さん(60)である。東京都内の自宅に足を運ぶと、簡素な部屋に招き入れてくれた。

石川学さん(撮影:八尋伸)

父は在日朝鮮人1世、母は日本人。朝鮮学校に通っていた石川さんは、北朝鮮をたたえる教育を受け、「地上の楽園」というキャッチフレーズを信じていたという。両親を日本に残し、兄と姉の計3人で北朝鮮へ渡ったのは1972年。石川さんは中学3年生だった。総連の機関紙を発行する朝鮮新報社に勤めていた姉は「地上の楽園」をより強く信じ、「北朝鮮にクーラーがないわけない」と語っていたという。

北朝鮮では、中国国境近くに住んだ。ほどなく、きょうだい3人が大腸炎になり、寝込んでしまう。血便ばかりが出た。そのとき、日本の出発時に知り合いから持たされたセイコーの時計が役立ったという。

「時計を売って薬を手に入れて、なんとか治った。でも、姉は大きなショックを受けてしまって……。しばらくして精神的におかしくなり、3年ほど経ってから姉の職場の人と兄が相談して精神病院に入院させました」

81年に現地出身の女性と結婚。2人の子どももできた。しかし90年代半ばの大飢饉の後は、現地でできた友人たちと連絡が取れなくなっていく。

「飢饉のとき、外は餓死者の死体だらけでした。いつだったか、職場の前にある死体については『その事業所が棺桶を買って埋めるように』という指示が出たんですけど、そんなことやってられない。夜、若い連中が死体に金具を引っ掛けて、引っ張って、川の方に寄せるんです。鴨緑江にも流していたと思います。とにかく臭いがひどくて。気が狂いそうでした」

北朝鮮の冬は厳しい。あまりの寒さに石川さんは手や耳に凍傷を負ったこともある(撮影:八尋伸)

石川さんは自殺も考えたという。

「食事は、鳥の餌にジャガイモとトウモロコシを入れて、ゆでたものでした。鳥の餌は一番安かった。ある朝、上の子が自分の分の半分を丼に入れて、弟にも半分入れさせて、いっぱいになったものを私にくれたんです。親として涙が出ました。こんな、豚の餌にもならないようなものしか食わせられない、と……。それで、子どもを連れて崖の端まで行ったんです。でも、もしこの危機を切り抜けたら、子どもにも将来があるかもしれない、死なせたくない、と思って」

そんな状況でも、北朝鮮政府からは何の援助策もなかったという。パンを持ったまま道端で死んでいる子どもも見た。そうした出来事が「騙されたと分かっていても最後まで騙される覚悟だった」という石川さんの気持ちを変えていく。2001年、石川さんは兄と一緒に、中国への国境を越えた。

実は、石川さんは北朝鮮に渡ったあと、帰国者には難しいとされた朝鮮労働党への入党を果たしている。多少なりとも北朝鮮の国家や党内の事情に詳しい。その目線からも、北朝鮮政府の責任を強調している。

「帰国事業は、話を持ち掛けたのも実行したのも、われわれ朝鮮族です。この裁判の相手が朝鮮総連だったら私は参加していません。朝鮮総連は指示を受けて動いていただけ。問題は元から断たないとダメです。北朝鮮政府の責任を追及しないとダメなんです」

石川さん。厳しい口調で北朝鮮政府を批判した(撮影:八尋伸)

「北朝鮮政府」を被告とした理由

帰国事業に関する裁判は、今回が初めてではない。これまでと違うのは、総連を被告とせず、初めて北朝鮮政府を相手にした点にある。「被告 北朝鮮政府」。前代未聞のこの訴えについて、原告弁護団の福田健治弁護士は「本当に勝ちたい」と語った。

「これまでは、総連が騙して北朝鮮に連れていったという責任を追及する裁判でした。でも、民法では不法行為から20年で賠償請求権が消滅してしまうので、いずれも門前払いでした。今回は違います。『北朝鮮政府が騙して連れていって出国を許さなかった』という一連の行為を誘拐行為とし、脱北まで被害が続いたと見なしています。これなら民法の期間制限の壁を越えられる。だから、被告を北朝鮮政府に絞りました」

「原告の方たちはものすごい勇気がある」と話す福田健治弁護士(撮影:八尋伸)

外国政府、しかも国交もない北朝鮮。そんな国相手に裁判は成立するのだろうか。

「通常は主権免除といって、外国政府を訴えることはできません。ただ日本政府は、北朝鮮を国家として認めてない。実は2009年成立の『対外国民事裁判権法』の立法に携わった法務省担当者による解説では、未承認国家は法律でいう外国に該当しない、と書いてあるんですね」

判決を得るために訴訟をどう組み立て、誰に何を請求するか。それらの検討に1年半を費やした。そして、この裁判にはもう一つの狙いがあるという。福田弁護士が続ける。

「帰国事業を政治のテーブルに載せたいんです。拉致が問題となっていますが、帰国事業では、在日朝鮮人だけでなく、その夫や妻だった大勢の日本人も向こうへ行きました。その何人が生きているのかさえ分かりません。裁判と並行して、希望者に日本への帰国や家族との面会が認められるよう政府に働き掛けたいんです」

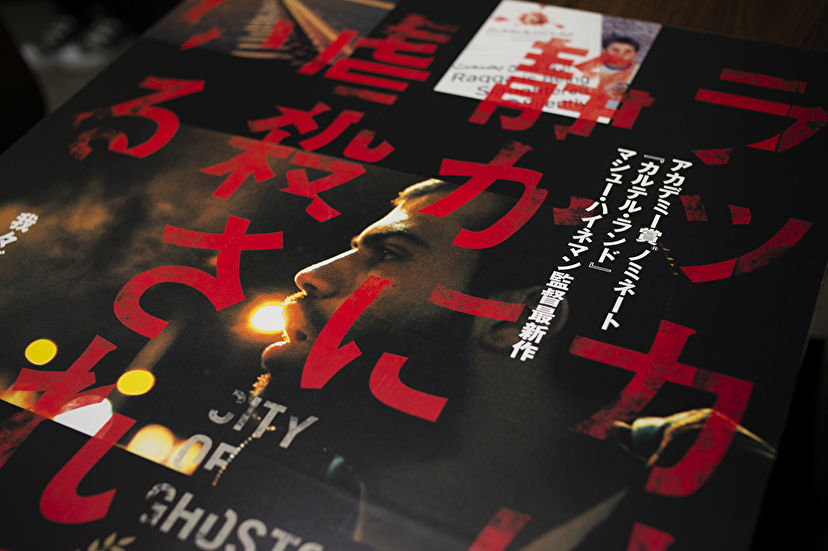

新聞も政治家もエンタメ作品も「帰国事業」を評価

帰国事業が進んでいた1960年代、日本では、吉永小百合主演の映画『キューポラのある街』(1962年)をはじめとし、帰国事業を肯定的にとらえるエンターテインメント作品や新聞・雑誌記事が珍しくなかった。「地上の楽園」「韓国と比べて経済の発展は著しい」といった記事もあふれた。1959年12月に第1次帰国船が新潟港を出た際も、新聞各紙は好意的に大きく報じている。

北朝鮮への第1次帰国船は1959年12月14日に新潟港を出て、6日後に北朝鮮の清津港に着いた。その様子を各紙は好意的に大きく報道。読売新聞(左上)、朝日新聞(左下)、産経新聞(右)

送り出す側として協力していた、元新潟県在日朝鮮人帰国協力会・事務局長の小島晴則さん(87)は当時の様子を忘れていない。

「新潟の冬は風が強いのですが、第1次船が出た日の午前中は穏やかでした。それでも出港時にはみぞれまじりの北風が吹き、ずぶ濡れになる中で無数の紙テープが舞い、船の上から絶叫する声が聞こえました。朝鮮総連や日朝両赤十字の幹部も興奮していて、異常な雰囲気でした。地上の楽園、自分たちの国へ帰る、って。有頂天になっていましたね」

その後も船が出るたびに、何人もの政治家が来たという。共産党が中心になって設立した「帰国協力会」の委員には、吉田茂内閣で国務大臣を務めた岩本信行、自民党副幹事長だった小泉純也という大物代議士(いずれも当時)や社会党議員も名を連ねていた。

「協力会幹事長だった社会党の帆足計(衆議院議員=当時)と一緒に1960年に訪朝した岩本議員は帰国後、『日本は地獄で北朝鮮は天国だった』って。新聞は読売も産経も朝日も、みんな歓迎でしたよ」

小島晴則さん。新潟市内で呉服店を営んでいる。部屋は資料の山だった(撮影:木野龍逸)

帰国事業の「解決」とは

帰国事業はなぜ、大きく盛り上がったのか。『北朝鮮帰国事業』(中公新書)などの著書を持つ菊池嘉晃さん(53)は「まず社会主義体制への幻想がありました」と言い、こう続けた。

「帰国事業と帰国運動は、分けて考えないといけない。在日コリアンは戦後の帰還政策によって、多くが出身地に戻りました。しかし、経済的な事情などで仕方なく日本に残った人もいたし、サンフランシスコ講和条約発効後には、在日コリアンの多くが北なのか南なのか曖昧な『朝鮮籍』になり、旅券を持てなくなった。また帰国運動が大きくなる前から、社会主義の北朝鮮に帰りたいとして日本政府や日赤に支援を求めていた在日コリアンがいたことを考えると、居住地選択の自由を実現しようとした帰国事業そのものに問題があるとは言えません」

「一方、帰国運動は金日成首相(当時)の思惑のもとで大規模化しました。でも当時のソ連の文書によると、北朝鮮の外相は『生活水準の向上が大きな課題』と考えていたことが分かる。つまり、『地上の楽園』とは明らかに実態が違うことを知っていたわけです。それなのに、総連は帰国運動の中で『地上の楽園』を繰り返したんですね」

『北朝鮮の記録』(1960年、新読書社)に掲載された現地の写真。全国紙の記者らが加わった「訪朝記者団」編(撮影:八尋伸)

今回の訴訟では、北朝鮮に渡った人たちは、いわば「被害者」として位置付けられている。そうした人たちの問題に「解決策」があるとしたら、それは何だろうか。

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の名誉代表で、元大阪経済大学准教授の山田文明さん(70)は、帰国事業を後押しした政治家や文化人を厳しく批判してきた。そして居住地選択や往来の自由の確保を目指すべきだとしつつも、「最終的な解決策は難しい」と話す。

「例えば、北朝鮮に今も残っている人をどう考えればいいか。また、脱北した子どもの中には『北朝鮮は海がきれいだった』ってなつかしそうに言う子もいるんです。故郷は向こうなんですね。年を取れば、北に帰りたいっていう子が出るかもしれない。長年北朝鮮で暮らした人が、日本に溶け込むのも容易ではありません」

それでも今回の裁判には期待するものがあるという。

「帰国者たちは虚偽宣伝で騙されて北朝鮮に行った被害者であり、救う必要がある。裁判でそれを明確にできれば、帰国者の被害救済や脱北者の救出や支援に関する日本政府の対応を大きく改善することができるのではないでしょうか」

山田文明さん。「当時は社会情勢を正確に捉えて事業の意味を判断する人がいなかった」(撮影:八尋伸)

帰国事業には多くの公的団体が関わっていた。事業が始まって来年で60年。実施する側だったそれらの団体は今、どう考えているのだろうか。

朝鮮総連は取材依頼に対し、「当時の背景説明はできるが電話でのコメントは難しい」と返答した。事業を請け負った日本赤十字社はメールでこう回答してきた。

「帰還事業を始めた1959年頃には、わが社は北朝鮮が『地上の楽園』であるか否かの実態を知りえる状況にはありませんでした。しかしながら、祖国へ帰りたいという強い希望を持つ人々を、人道的立場から、自らの意思に基づいて帰還していただくことがこの事業の目的でした(略)今後も日本政府、朝鮮赤十字会と協議しながら両国間に横たわる人道的課題について、状況が許す限り、打開を図る協議を引き続き行っていきたいと考えています」

朝鮮総連の元関係者「懺悔の毎日です」

朝鮮総連の元関係者は匿名を条件に取材に応じた。老齢のこの男性は1970〜80年代に何度も北朝鮮を訪問したにもかかわらず、実態に目を向けず、「祖国はすばらしい」として帰国事業を応援したという。

「私の親も宣伝に乗って帰りました。今の在日コリアンもそうですが、『祖国』というものに飢えている部分があった。私の親は、日本ではほとんど建設労働の仕事にしか就けなかったんですが、帰るときには『橋を一本架けるにしても祖国のためなら苦しくない』と。その後押しをしたのが私たちでした」

冒頭で紹介した齋藤さんの家族。長女(左)は、北朝鮮で刑務所に入った後に行方が分からなくなったという。右端は長女の夫、真ん中は齋藤さんの夫(提供:齋藤博子さん)

帰国事業の開始から1年ほどすると、帰国した人たちから「お金がない」「着るものがないから送って」という手紙が日本の親族に届くようになった。「それを知ったときも(祖国建設に向けた)教育がなってないからだと思ってました」と男性は言う。

「後になって、自分の手で帰国を決心させた人たちの中には、向こうでスパイだと疑われた人もいたと聞きました。死んだ人、生きているかどうか分からない人もいる。私が殺したようなものです。どこへ謝ったらいいのか、分かりません。私はそんな十字架を背負っているんです」

――後悔しているのですか?

「後悔なんてもんじゃありません。懺悔の毎日です。私は全く、ばか者です」

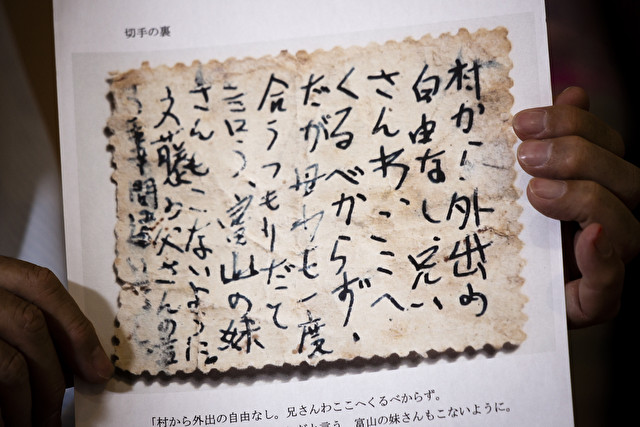

北朝鮮に渡った人たちは懸命に真実を伝えようとした。これは、日本への郵便物の切手の裏に書かれたメッセージ。「村から外出の自由なし。兄いさんわ、ここへくるべからず。だが母わも一度会うつもりだと言う。富山の妹さんもこないように」(原文ママ)とある。こうした通信は、発覚すれば厳罰に処せられたという(撮影:八尋伸)

新潟の帰国協力会で活動していた前出の小島さんも「現実を見る目が欠けていた」と悔いている。

「帰国船が出るときにね、見物人たちが港のフェンスの外で『あんなに熱狂して帰って大丈夫なんかね?』って話している。すると、自分は『あの人たちは遅れている。教育してやらないかん』って。人間の愚かさというか……」

小島さんは自著『幻の祖国に旅立った人々』(高木書房)のあとがきで、こう記している。

崇高な人道主義の事業、よかれと思って参加しました。しかし結果は残酷な地獄の淵に追いやるようなものでした。本当に残念で悔やまれます

「1968年に共産党を離党して呉服屋を始めました。90年代に拉致問題を知ったとき、責任の一端は私にあると思い、罪滅ぼしの気持ちで拉致被害者の横田めぐみさんのご両親に『救助の手助けをしたい』という手紙を出しました。すぐに『お願いします』という返事がきて、救出の運動を始めたんです。罪滅ぼしがどのくらいできたか、ですか? 結果が出ないと、晴れた気分にはならんです」

帰国事業に協力していた小島さん(撮影:木野龍逸)

新潟港を出る第1次帰国船(提供:小島さん)

北朝鮮から贈られたモミの木。新潟港に隣接する公園で今も育っている(撮影:木野龍逸)

木野龍逸(きの・りゅういち)

フリーランスライター。自動車にまつわる環境、エネルギー問題に加え、原発事故発生後はオンサイト/オフサイト両面から事故の影響を追い続ける。著作に『検証 福島原発事故・記者会見1〜3』(岩波書店)ほか。

監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝