死期が迫ったら、あなたは何を思うだろうか。肉親の死が迫ったら、あなたには何ができるだろうか。末期がんなどで死を宣告された人の多くは、現実を受け入れることができず、大なり小なり精神的に苦しむという。死への恐怖、生きる意味の喪失、人生の後悔……。そうした揺らぎとどう向き合うのか。「臨床宗教師」はそんな人たちに寄り添う存在だ。牧師や僧侶などの宗教者であり、避けられない死を控えた人々の心理的ケアを行う。その活動に密着しながら、「多死社会・日本」の断面を追った。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

病院での「カフェデモンク」とは?

7月19日の午後。臨床宗教師の井川裕覚さん(33)は埼玉県上尾市にやってきた。この日も猛烈に暑い。

井川さんが向かったのは、上尾中央総合病院の緩和ケア病棟だ。ここでは月に2回、「カフェデモンク」というイベントが開かれている。「モンク」とは、修道士や僧のこと。病棟のラウンジを使い、死への悩みを抱える患者や家族らと臨床宗教師が対話する場だ。

普段ラウンジとして使われている場所をカフェスペースに(撮影:得能英司)

この日は、真言宗や浄土真宗の僧侶、カトリック教会のシスターなど7人の宗教者が参加した。井川さんは真言宗だ。この日の患者は3、4人で、車いすを利用したり、ベッドごと移動させたりして、ラウンジに姿を見せた。ここに来ることが難しい患者のために、臨床宗教師が病室へ足を運ぶこともある。

何を話しているのだろうか。井川さんはこう言う。

「日常会話から始まることが多いです。天気の話とか、孫が遊びに来た話とか。ふいに、その方が持っている課題や思いが出てくるときもあって……。例えば、『治らない病気になってしまった、どうしてこんな病気になったのか』とか。(これまでの人生の)後悔を語られることもあります。自分の命が限りあると分かった途端、生きていたいと思ったって方もいらっしゃいました」

「カフェデモンク」の様子。宗教者は患者の話を傾聴する(撮影:得能英司)

「カフェデモンク」は約2時間。患者は1人30分程度、宗教者と話す。重篤な患者も少なくない。この緩和ケア病棟には、終末期のがん患者が主に入院している。

「体力が低下している人が多いので、話を聞きすぎて、疲れないよう配慮しています。話の内容も、こちらが何か提示するというより、あくまで、その人がそこで生活している日常を損なわないようにしたい。日常に、私たちがそっと入らせていただく。緩和ケア病棟の場合は、そこに気をつけています」

宗教・宗派を超える臨床宗教師たち。左上:真言宗、右上:日蓮宗、左下:カトリック教会、右下:浄土真宗(撮影:得能英司)

「臨床宗教師」の活動は、2011年の東日本大震災をきっかけとして始まった。病院や被災地などで、心のケアを行う宗教者たちを指し、宗教・宗派を超えて協力している。東北大学や龍谷大学などに養成プログラムがある。研修期間は多くの大学で1、2年。今年3月には、一般社団法人・日本臨床宗教師会による認定制度が始まり、現在は全国で146人が認定されている。現場での布教は禁止。終末期の心の痛みを持つ本人やその家族の心のケアなどを行い、彼らの「みとりの現場」にも寄り添う。

実際にはどんな活動なのか。8分余りの動画にまとめた。

「死にたい」という言葉に沈黙で向き合う

上尾中央総合病院での取材の日。

真言宗の井川さんは「カフェデモンク」のラウンジで、加藤弘海さん(75)と話し込んでいた。加藤さんは末期の前立腺がん。すでに、がんは骨にも転移し、病状の進行は止まらない。手術でのがん除去は不可能と診断され、昨年の6月に「余命1年」と宣告されている。最近は、抗がん剤の副作用などで体じゅうが痛くなり、ベッドから下りて一人で歩くこともできなくなったという。

加藤弘海さん(撮影:オルタスジャパン)

加藤さんはその心情をこう吐露した。

「この病気は治らないらしいから。死にたい。死を待つしかないのは耐えられない。早く死んだほうが楽だよ。嫌になっちゃったよ。自殺するような度胸もねえし、歩けないからどこにも行けねえから。歩ければ考えちゃうよ。それこそどうしたらいいんでしょうね?」

井川さんは沈黙していた。なぜ、黙っていたのか。

「答えのない問いかけだと感じました。『どうしたらいいんですか』の答えを求めていたというよりは、どうしていいか分からない、という思いを私にぶつけてくださった。私は、そこに具体的な答えは見いだしきれないんじゃないか、と。その(加藤さんの)思いを受け止めさせていただく、という感じでした」

家族が感じる心の痛み

加藤さんは妻を早くに亡くし、一人娘を男手一つで育てた。その娘、鈴木高子さん(46)は今、夫と4人の子どもたちと暮らしている。

高子さんには、父に連れられ、キャバレーや競馬場に行った記憶がある。父の仕事は、産業廃棄物処理業。明け方から午後3時まで、忙しく働いていた。

「がんと診断を受けたとき、『バチが当たったんだ』って言いましたね。お酒を飲みたいだけ飲んで、たばこを吸いたいだけ吸って、やりたいことを散々やってきたから」

一人娘からすれば、母親のいない家庭は寂しかった。しかし、再婚もせずに一人で自分を育ててくれた父に、今は感謝しているという。

がんになる前の加藤さんと娘の高子さん(左)。20年ほど前の一枚。加藤さんは当時、体重が90キロほどあったが、がん治療のため60キロほどになった(提供:鈴木高子さん)=写真の一部を加工しています

高子さんは上尾中央総合病院に毎日通い、父の身の回りの世話をしてきた。日に日に弱っていくその姿。一人では歩くこともできず、自暴自棄になった父はあるとき、高子さんにこんなことを言ったという。

「これじゃ、赤ん坊と一緒だ。大の大人が何にもできないんじゃ、いないほうがましだな。早くいなくなればいいと思ってるんだろう?」

衝撃でした、と高子さんは振り返る。フルタイムで働き、子ども4人の育児もある。その合間を見ての病院通いだった。

「(父の)気持ちは分かってるつもりで、できる範囲のことをしているのに、それを言われちゃったらどうにもならないんだけどな、って。じゃあ、どうすればいいんだろう、何をしてあげたらいいんだろうって、考えて。どうにもならないんですけど、そればかり頭の中でグルグルしちゃって」

孫たちが見舞いに来ることも少なくない(撮影:オルタスジャパン)

「じいちゃん、いい顔してるね」

臨床宗教師と対話するようになってから父に変化が出てきた、と高子さんは言う。

「カフェデモンク」があった日の夜。いつものように見舞いに行くと、父の表情が違っていた。臨床宗教師さん、どうだった、って聞いたところ――。

「父は『うん、よかったよ』って。いつも顔がこわばっていたんですけど、すごく穏やかな顔しているな、って。(私の子どもに)数珠作ったよって笑いながら、お土産だよってくれたり。子どもも『きょう、じいちゃんなんかいい顔してるね』って。がんになってから、しんどそうな顔しか見ていなかったので、うれしかったですね」

臨床宗教師の井川さんに「ありがとう」と言い、握手する加藤さん(撮影:得能英司)

医療でカバーしきれない部分でこそ

上尾中央総合病院腫瘍内科医長の黒坂夏美医師(49)によると、緩和ケア病棟は最期が近くなった患者にリラックスしてもらい、「生きてきてよかった」と思ってもらうための場所である。しかし、医療従事者だけでは、患者の心をケアしきれないという。

「私たち医療の専門家は、医療的なアプローチでいっぱいいっぱいになってしまうんです。本当はゆっくり話を聞いてあげて、いろんな苦痛を取ってあげたいんだけど、忙殺されてしまって……。そういう面を臨床宗教師の方が補ってくれています。ある意味、緩和ケア病棟で一番やらなくてはいけない、私たちができない部分をすくい取ってくれていると思います。すごく頼りにしています」

黒坂夏美医師(撮影:得能英司)

「スピリチュアル・ペイン」を意識する人々

自分の死期を知ったうえで、生きる意味を見失ったり、見えなくなったり、生きること自体がつらくなったときに感じる痛みを「スピリチュアル・ペイン」と呼ぶ。日本語では「魂の痛み」「死への恐怖」などと呼ぶこの痛みを、人はなぜ感じるのか。

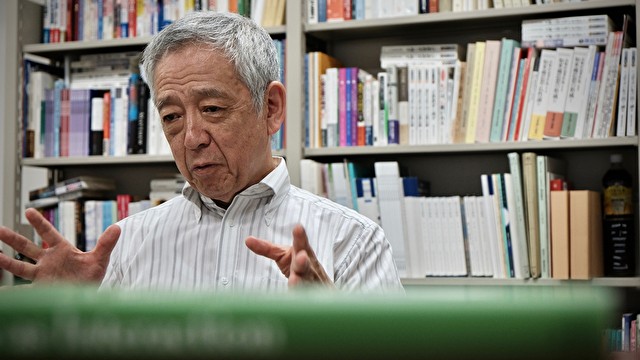

日本臨床宗教師会会長で上智大学大学院実践宗教学研究科教授の島薗進さん(69)は、こう説明する。

「生きているというのは、これから先に何かできる、それと関わりながら生きているわけですよね。(死期が分かると)その先にあるものが、いわば真っ暗闇。何もない。死そのものを想像することもできない。自分がいない世界を考えるだけで途方に暮れる」

島薗さんによると、現代人はそれをより強く感じるようになってきたという。

「おなかが痛い、頭が痛いという身体的痛み。夜に眠れなくなるという心理的痛み。病気になって経済的なことが心配になる社会的痛み。これらは医療の進歩や緩和ケア病棟などができたことで改善されましたが、スピリチュアル・ペインはやっぱり残る。むしろ、他の痛みが緩和されることでかえってスピリチュアル・ペインをはっきり意識せざるを得なくなってきた。そうした人と一緒になって向き合い、和らげていく道を共に探していく。それが臨床宗教師の役割だと思います」

島薗進さん(撮影:オルタスジャパン)

「心残りはない。早く逝きたい」

臨床宗教師を頼りにしている患者をさらに訪ねた。

千葉県に住む近藤悦子さん(78、仮名)。2年前から血液のがんの一種である悪性リンパ腫を患っている。「余命1 年」と宣告したのは、主治医の「くぬぎ山ファミリークリニック」院長の細田亮医師(35)だ。近藤さんは抗がん剤の副作用がひどく、そのつらさから治療の中止を何度も懇願したという。

細田院長は言う。

「もう治療は嫌だ、先生の力でもう楽にして、と繰り返していましたね。前向きになろうよ、とか、頑張ろうよ、なんて言っても、笑顔を引き出すのは難しい」

近藤さんは長年、美容師として自分の店を切り盛りしてきた。家族は夫と子ども2人。夫は認知症を患っており、このまま最期を迎えると、夫の世話を子どもに託すことになる。

心残りはないのだろうか。

「ないです。病気になる前から、おうちの整理などはしていましたから。どちらかというと、早く逝きたい。だって、子どもは私と夫、2人を看ているんですよ。生きていれば迷惑がかかるもん。自分自身、そういう迷惑(をかけること)が嫌なんです。早く終わりにしたいです」

近藤悦子さん(仮名)。抗がん剤の副作用で腰骨が折れてしまった(撮影:オルタスジャパン)

死期迫る人に「手ぶらで会いたい」

近藤さんが入所するサービス付き高齢者向け住宅に、7月下旬、臨床宗教師が足を運んできた。浄土真宗僧侶の菅原耀さん(27)。活動を始めて1年、ここを訪ねるのは3回目だという。

「この前、高熱が出て倒れちゃったんですけど、そのままあの世に行っちゃえばよかったなって」

そう話す近藤さんの言葉を遮らず、口も挟まない。ひたすら、耳を傾けている。

「僕は」と菅原さんは言う。

「毎回、手ぶらで会いたいと思っています。こういう話をしたい、とか考えない。実際に会ってみないと、その人がどういう気持ちなのか、どういう思いで会ってくれるのか、分からないので。先入観が、その人といい時間を過ごすうえで余計になってしまうかもしれない」

菅原耀さん。普段は東京都内の寺で副住職をしている(撮影:オルタスジャパン)

菅原さんは、あくまでも自然体で振る舞うという。死を間近に控えた人との対話。そこに何か気遣いはないのだろうか。

「病人だからとか、そういうつもりで接すると、相手を傷つけると思うんです。逆の立場だったら、露骨に病人として扱われると、『この人は私の病気という部分しか見てないんだ』って思いますよね。確かに病人には違いない。けど、もっと豊かな部分があると思うんですよね」

近藤さんの話を傾聴する菅原さん(撮影:オルタスジャパン)

近藤さんに「余命1 年」と宣告した細田医師は、臨床宗教師をどう見ているのか。

「(臨床宗教師の菅原さんとの)予定を調整しましょうと言うと、それだけで近藤さんは笑顔になる。傾聴が終わった後も、やりきった、言いきった、出しきった、とおっしゃっている。がんの末期、医者は患者に希望を与えることは難しいんです。病気の進行を教えて、事実を客観的にお伝えするのが医者。心が揺れ動く患者さんに対しては、臨床宗教師。医療者が“剛”であれば、臨床宗教師は“柔”に当たると思います」

近藤さんを診察する細田亮院長(撮影:オルタスジャパン)

幸せな死とは?

臨床宗教師として、菅原さんは多くの人々に会ってきた。その経験から言って、臨床宗教師とは何だろうか。菅原さんは、答えは持っていませんと言い、こう続けた。

「誰にとっても共通する生き方、死に方、幸せな生き方、幸せな死に方って、ないんじゃないか。例えば、『死を受容すれば安らかに死ねる』と思うかもしれないですけど、逆に『受容しなきゃ』と思えば思うほど、受容できない自分が現れ、余計に苦しくなるかもしれない」

――菅原さん自身が余命を宣告されたら?

「誰か、一緒に考えてくれる人との時間は持ちたい。僕は弱いので、一人で考えていたらどんどん苦しくなっていくだろうな、と。一人で背負い込むのと、誰かに受け止めてもらうのとでは、大きな違いがある。家族や大切な人だったら、(そのときの自分を)ありのままに受け止めてもらいたい。そういうことを事前に伝えておく、そういう準備はしたいなと思いますね」

【文中と同じ動画】

[制作協力]

オルタスジャパン

[写真]

撮影:得能英司、オルタスジャパン

提供:鈴木高子さん