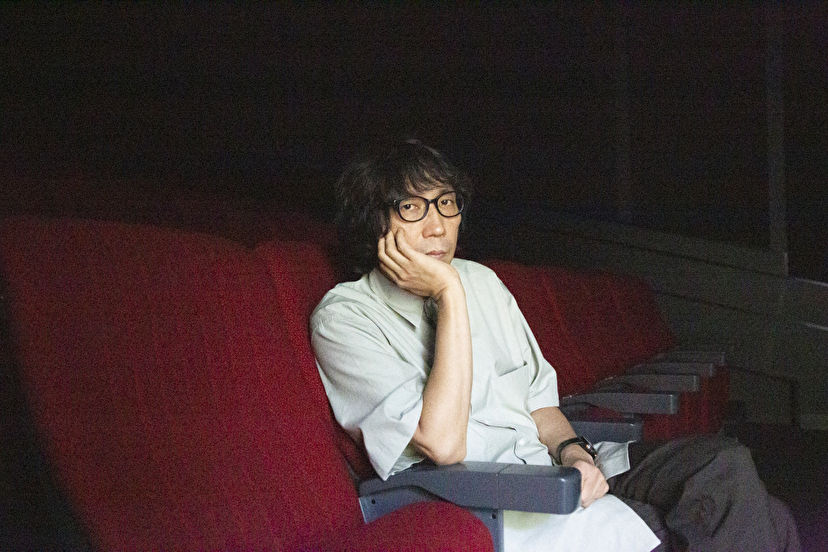

横山秀夫のベストセラー小説を映画化した『64-ロクヨン-』(2016年)などでメガホンを取った瀬々敬久監督(58)は、映画で「何か」を変えたいという気持ちを持ち続けていたという。「何か」とは何か。それは、既存のシステムであり、いつの時代にも存在する閉塞感であり、個人の内面であるという。最新作の『菊とギロチン』では、それを正面に据えた。高校生のころから持っていたという「大きなものと闘うことへの共感」。その原点にこだわったという新作は、見る者の心を揺さぶることができるのか。(文・飯田千歳、写真・穐吉洋子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

大震災後の女相撲とアナーキスト

関東大震災後の日本を舞台とした『菊とギロチン』は、実在した「女相撲」の力士たちとアナーキスト(無政府主義者)の若者たちが自由を求めて生きる姿を描いている。大正と平成。100年ほどの開きはあるが、「大震災後」「閉塞感」という意味では、いまの日本と少し重なる部分もある。

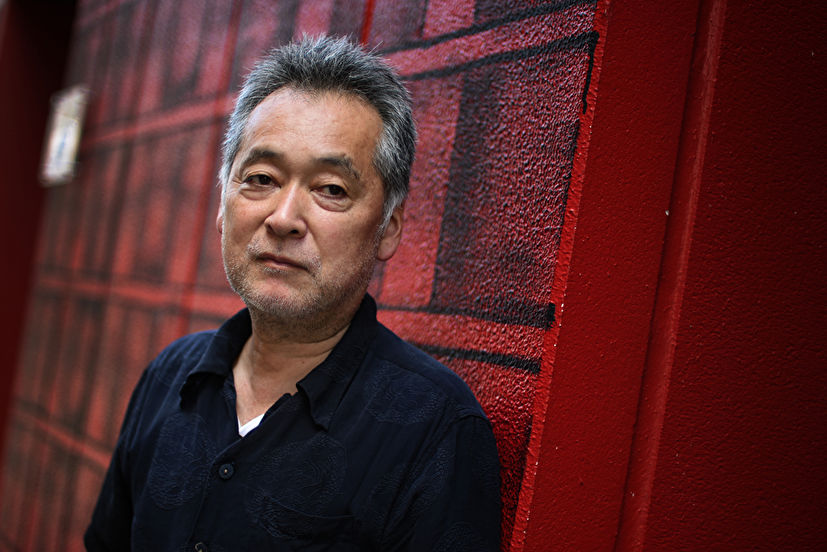

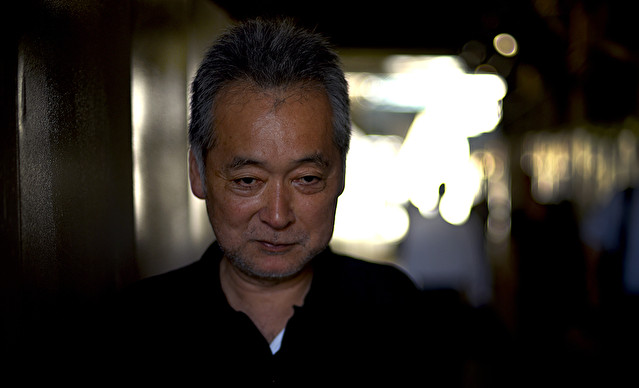

東京・両国で行われた、出演者らによるヒット祈願法要イベント。左端が瀬々監督

回向院にて法要が行われた。前列左から順に、瀬々監督、渋川清彦さん、寛 一 郎さん、東出昌大さん

瀬々監督はこの6月末、東京・両国の回向院(えこういん)で行われた『菊とギロチン』のヒット祈願法要に顔を見せた。この寺はかつて、大相撲の前身「勧進相撲」が盛んに行われ、女相撲の興行でにぎわった歴史を持つ。

法要後の会見で、アナーキスト役で出演している東出昌大さんはこう語った。

「熱い、嘘のない映画になっています。スポンサーから(資金を)いただかないで、資金を集めさせていただいたので、せりふでも普通の映画では言えないような過激なことですとか、歴史上の出来事も今から見ると残酷に映るところもあるかもしれないですが、リアリティーを追求して撮影に臨んだ次第です。3時間の長尺で、見た後にどっと疲れるかもしれませんが、人生にとっての3時間だったら本当に短いと思いますし、それだけ太いものを皆さんに残せるんじゃないかなと思います」

瀬々監督へのインタビューはその2日後だった。梅雨明け宣言が出たばかりの東京・渋谷。濃密な2時間の始まりである。

「書類選考はしない、全員に会う」

『菊とギロチン』は、一般の人から出資を募り、出演者も公募で集めた。「作り方の全て」が瀬々監督にとって新しい挑戦だったという。

「出演者はすごく応募があって。そのときに決めたのは『書類選考はしない、全員に会おう』と。参加したいという熱意で応募しているのに、会うこともなく断るのは失礼だと思ったんです。有名な人や知っている人を除外して500人くらいオーディションしています。映画作りの最初から『有名、無名を問わずに一緒にやるんだ』と(スタッフやキャストは)感じたと思います」

「力士役の女子たちは、大学の相撲部で週2回くらい稽古しました。そういうなかでチームワークも、一座みたいな結束力もできる。アナーキストチームのリハーサルは、(場面だけ設定し、せりふや動作などは役者が考えながら行う)エチュード的に自由にやってみようと。本人と役のキャラクターが混ざり合うように考えてもらう。そこに東出君もいるわけですよ。(彼にとっても)無名の人たちと対等にものを作っていく経験はあまりないでしょう」

「若い人が世界を変えていく」

この映画は30年以上も前、1986年から構想していたという。この年、瀬々監督は上京し、助監督として働き始めた。

「高校のころ一番ショックを受けた映画が、長谷川和彦さんの『青春の殺人者』(1976年)だったんですね。親殺しという実際の事件をモデルにした、今まで見たことがない映画です。商業映画であっても、石井聰互(現・岳龍)さんとか、大森一樹さんとか、昨日まで学生だったような人が急に監督になる時代が来た、と。撮影所システムの中で助監督修業を何十年もやって監督になるのが主流だったのに、時代が変わったんだ、と。若い人が映画を、世界を変えていく機運があると思ったんですよ」

自身が上京した年の12月だった。友人が雑誌のコピーを持ってきた。大正時代に存在したアナーキストグループ「ギロチン社」の中浜哲(1897〜1926年)について書かれたものだ。

ギロチン社と中浜哲について書かれた雑誌のコピー。瀬々監督が保存している

中浜は最初、「自由人連盟」に加わって小説や戯曲を発表すると同時に、貧しい小作農家を組織化する運動などに没頭していた。その後、仲間を募ってギロチン社を結成。そして、著名な無政府主義者・大杉栄が関東大震災の混乱のなか虐殺されると、復讐を誓い、テロをいとわぬ活動を続けていく。

ギロチン社は今で言えば、テロリスト集団であり、「社会の敵」である。なぜ、そんな組織やその活動家に関心を寄せたのだろうか。

「彼らが死んだり、(襲撃や爆弾製造など)いろんなことをやったりしているのと、自分も同じ年くらいだったわけです。自分の現状を重ね合わせたんです。彼らのやっていることは、おばかさんで、どうしようもない。掠(りゃく)といって(他人から)カネを巻き上げては酒と女に費やすところはありながら、大きなところを相手に何かやろうとして、なおかつ自由でありたいと思っている。その気持ちにすごく共感したんじゃないですかね。ばかにされても気にせず、ひたすらやろうとしている感じが……好きだったんだろうなあ」

だが、ギロチン社そのものを映画で描くと、現代では現実感がなさすぎる。映画にはもう一つ何かが必要――。そんなことを考えているとき、大正時代にあった女相撲のことを知った。

「女相撲と合体させることで、地に足の着いた、より自由に生きようとする若者たちを描けると思ったんです」

「自由だ、デモクラシーだ」と世の自由人たちが叫んでも、大正時代はまだ、女性というだけで虐げられ、「男女平等」など誰も真剣に考えていなかった。暴力を振ることなどにためらいのない夫からの逃げ場、「強くなりたい」という女性たちの強い願いをぶつける場。「女相撲」はそんな大正女性たちにとって、自由になるための「唯一の場所」として描かれ、この映画のもう一つの核になっている。

「信じたものが壊れるわけです。当時も今も」

瀬々監督がオリジナル作品をインディーズ態勢で制作し、公開するのは8年ぶりになる。前回の『ヘヴンズ ストーリー』(2010年)では、米ニューヨークの高層ビルなどに旅客機が激突した9・11以降続く「憎しみの連鎖」を問うた。

『ヘヴンズ ストーリー』の上映中、東日本大震災が起きた。多くの日本人の人生や価値観を変えた大震災。瀬々監督もその例外ではなかった。

「今まで信じたものが壊れるわけですよね。原発に限らず、安全神話とか。関東大震災だってそうじゃないですか? 当時も東京にどんどん新しいものが建設されて、そこにぼーんときて、焼け野原になって、すべて無になった。それを目の当たりにした人たちの精神的ショックは相当だったと思います。自分が信じて、当然だったものが全部なくなる……。一方では、そうした精神的危機に乗じるかのごとく、どんどん(権力からの)締め付けが厳しくなっていく。今とすごく似ていると思うんです」

例えば、瀬々監督の母校・京都大学では最近、学生による「立て看板」が京都市の屋外広告物条例に違反するとして、大学側が規制強化に乗り出している。こうした動きも「自由がなくなりつつある社会のさまざまな問題の延長にある」と言う。

瀬々監督が制作にあたって参考資料とした書籍の一部

「今は戦前じゃないですけど、(自由が次第に失われていく)空気を感じますよね。生活レベル、日常レベルでいろんなことが変わりつつある。特定秘密保護法や共謀罪を改めたテロ等準備罪も一瞬のうちに成立したじゃないですか」

「大島渚もそうなら……」 資金は自分で

『菊とギロチン』は、インディーズ態勢でしか制作できなかったと語る。一般の人たちからの出資に加え、自己資金もつぎ込んだ。助成金は申請したが通らない。宣伝費用はクラウドファンディングで集めた。

「(スポンサーになってくださいと)いろんな会社に持っていきましたが、断られました。分かりますよ、理由は。それはアナーキストの部分でしょう。例えば彼らは(皇族関係者の)暗殺を考えている。決して政治的な映画を作ったわけではないけれど、そこはタブーでもあるし……」

一筋縄ではいかない映画作りを支えたのは、女優・小山明子さんの言葉だったという。小山さんは、社会派作品の発表を続け、独立プロダクションを立ち上げた故・大島渚監督の妻である。

「大島プロの映画もいろんなところから出資を募るけど、どうもうまくいかんと。で、小山さんが『あなたがリスクを負わないと誰も手伝ってくれない』という言葉を言っていて、『これ、すげえな』と思ったんです。大島渚でさえこうだったんだ、と。世界的に評価されている大島渚の環境でそういう苦労があったなら、わしらもやらないといけないなと」

「何か」を変えたい その「何か」とは結局?

映画で「何か」を変える。その「何か」とは、結局なんなのか。

「10代のころ、何かを変えよう、何か変えたいという心で映画を作り始めました。『菊とギロチン』は、その可能性を追求したということなんです。大言壮語にして『これを見たら世界が変わります』ではなく、何でもいいけれど、見た人に何かが伝わってほしい、と」

「映画作りでは、いつもそこにテーマとか、明確な答えを持っているわけじゃない。あるテーマに魅了される理由も明確に分からない。脚本を作っていくと、だんだん見えてくるというか……。完成して初めて、自分がやろうとしたことが見えてくる気がします。(自分の作品では)小さな希望や光みたいなものを、いつも描こうとしているんです。『最後は何とかなるぜ』的な感覚。それはどんな状況でも毎回やろうと思っているし、今回もやっています」

『菊とギロチン』には、アナーキストの1人が「いつかやるなんて言う奴のいつかなんて一生来ない。やるなら今しかないんだよ」と叫ぶ場面がある。やりたい企画を大手の会社では制作できず、自主制作の道しかなかった瀬々監督。作中と二重写しのような監督の思いの先には、しかし、この先々、何が待っているのか。異端児、抗い続ける姿勢。「大きなもの」との闘いは、自らの首を絞めていくのではないのか。

監督は「うーん……」と言ったきり、長く沈黙した。答えが返ってきたのは、どれほど後だったか。

「……昔からそうだった気がするんですよね。作家主義で作られていたATG(=日本アート・シアター・ギルド。商業映画と一線を画し、芸術的な作品を制作した)があったじゃないですか。市川崑も、岡本喜八も撮っている。基本の考え方として、映画を作る選択肢はいっぱいあるほうがいいということなんです。何かやり方を発見して、永遠にやり続けないと、新しいものは生まれない。そうじゃないですかね?」

瀬々敬久(ぜぜ・たかひさ)

1960年、大分県生まれ。京都大学在学中から自主映画を制作。卒業後、「獅子プロダクション」で助監督を務め、89年にピンク映画で監督デビュー。その後、一般映画やテレビドキュメンタリーなどジャンルを問わずに活動し、劇場公開した映画は約50作品に上る。『ヘヴンズ ストーリー』(2010年)はベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞と最優秀アジア映画賞(NETPAC)を得たほか、芸術選奨文部科学大臣賞映画部門を受賞。『64-ロクヨン-前編』(16年)で日本アカデミー賞優秀監督賞。『友罪』は5月25日から、『菊とギロチン』が7月7日から公開中。

[取材]飯田千歳

1982年生まれ。インタビュアー、ライター

[写真] 穐吉洋子