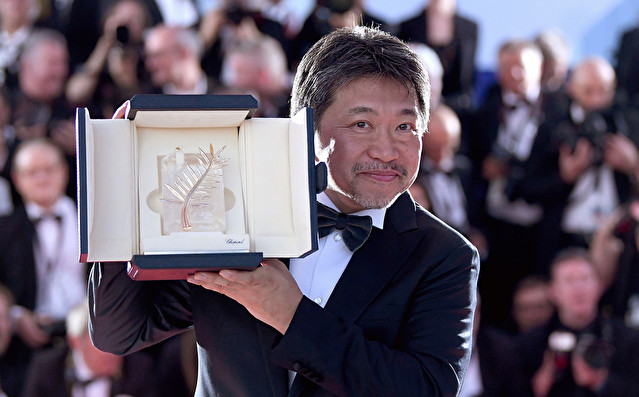

「同調圧力の強い国の中で、多様性の大事さを訴えていくのはすごく難しい」――。インタビューのさなか、是枝裕和監督(56)がそう口にした場面があった。カンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞した『万引き家族』。その映画に文化庁の助成金が使われたことや、文部科学大臣の「祝意」を拒んだことに話が及んだ時のことだ。『万引き家族』がそうであったように、是枝監督はしばしば社会の片隅に生きる人々を主人公に据える。「国家」などの「大きな物語」ではない「小さな物語」。それにこだわるのはなぜか。自身の真意は、本当に伝わっているのか。是枝監督と1時間半、向き合った。(文・飯田千歳、写真・穐吉洋子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

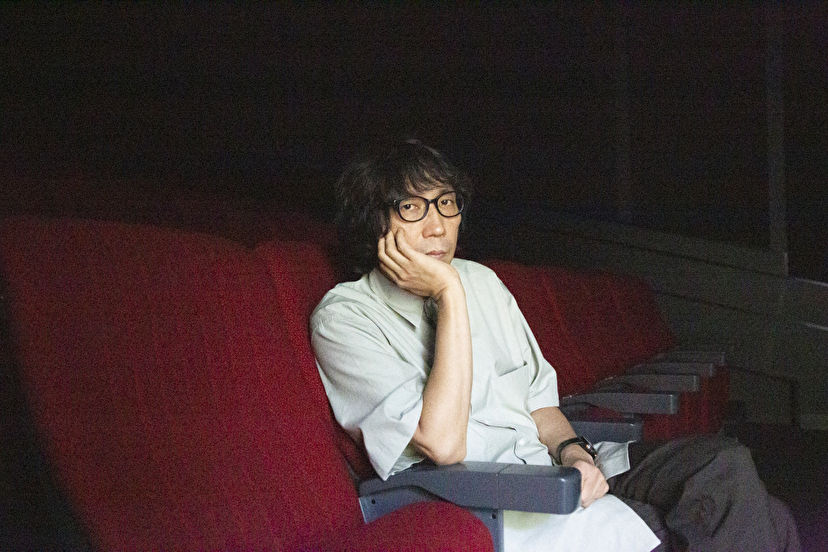

(撮影:穐吉洋子)

「目をそむけようが口をつぐもうが……」

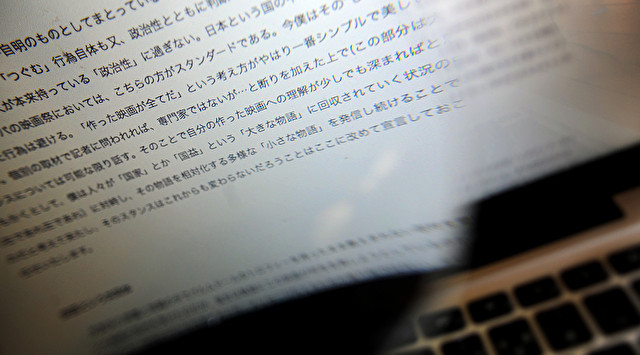

カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞してから約2週間後の6月5日。是枝監督は自身のブログを更新し、<「invisible」という言葉を巡って>という記事を載せた。全文は8200字超。その中にこんな文章がある。

東京・南青山のギャガ本社でのインタビュー。そこで何が語られたかを記す前に、少し長くなるが、そのブログ記事の抜粋を読んでもらいたい。

<映画祭とは、自らの存在が自明のものとしてまとっている「政治性」というものを顕在化させる空間なのである。目をそむけようが口をつぐもうが、というかその「そむけ」「つぐむ」行為自体も又、政治性とともに判断される。しかし、このようなことは映画監督に限ったことではもちろんなく、社会参加をしている人が本来持っている「政治性」に過ぎない。日本という国の中だけにいると意識せずに済んでしまう、というだけのことである。>

<個別の取材で記者に問われれば、専門家ではないが…と断りを加えた上で(この部分は大抵記事からはカットされる)自分の社会的・政治的なスタンスについては可能な限り話す。そのことで自分の作った映画への理解が少しでも深まればと思うからである。これを「政治的」と呼ぶかどうかはともかくとして、僕は人々が「国家」とか「国益」という「大きな物語」に回収されていく状況の中で映画監督ができるのは、その「大きな物語」(右であれ左であれ)に対峙し、その物語を相対化する多様な「小さな物語」を発信し続けることであり、それが結果的にその国の文化を豊かにするのだと考えて来たし、そのスタンスはこれからも変わらないだろうことはここに改めて宣言しておこうと思う。>

是枝裕和監督のブログ<「invisible」という言葉を巡って>の画面(撮影:穐吉洋子)

「大きな物語」に回収されない

『万引き家族』は1980年代後半から顕著になった「共同体の崩壊」が作品の背景にある。日本社会を覆う「貧困」がテーマだとも映る。それもあってパルムドール受賞の直後、この作品は日本社会の病巣を浮き彫りにする映画であり、政治批判・社会批判の強い作品だという評もあふれた。

是枝監督自身は6月6日夜、東京の日本外国特派員協会での記者会見で、ある1人の女の子に向けて作った、と語っている。

保護者のいない子どもや虐待された子どもたちが暮らす施設。映画の事前取材でそこに足を運んだ際、学校から帰ってきた女の子がランドセルから絵本を取り出し、米国の絵本作家、レオ・レオニの『スイミー』を最後まで読んでくれた。監督やスタッフが拍手すると、本当にうれしそうに笑った、というエピソードだ。是枝監督はその姿に感動し、「この子はきっと本当の親に聞かせたいんじゃないか」と感じたという。

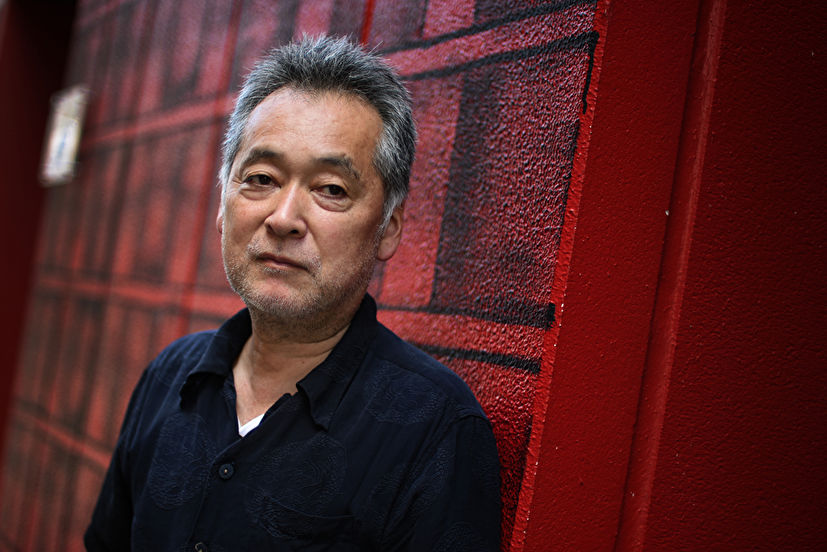

カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝監督 (C)2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

パルムドール受賞や大ヒットを祝うたくさんの蘭の花が飾られたギャガ本社。是枝監督の「何でもどうぞ」で始まったインタビューも、あの会見で明かされた『スイミー』の逸話からスタートした。

――「1人の人に向けて作品を作る、『大きな物語』に回収されず『小さな物語』を発信していく」と監督は言っています。『スイミー』の女の子には、いつ遭遇したんですか。

「去年の撮影の前だから、何月だろう……夏ですね。(女の子は)教室で、指されて読んでいる感じで読んでくれた。どんなところに感動したか、ですか? (長い沈黙)……あの感動を言葉にはしたくないな。僕だけじゃない。たぶん、一緒に聞いていたスタッフもそうだったと思う。みんな、帰り道で黙ってしまうくらいだった」

舞台挨拶の控室でスマホ画面を見る是枝監督と、佐々木みゆちゃん=6月14日、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズ(撮影:穐吉洋子)

「これはやばい」と感じる時代

――「政治を生業(なりわい)とする方を想定して作ったのか」という日本外国特派員協会での質問については?

「意図的にそういう質問をする記者もいて。どんな人間を思い浮かべながら作ったのか、何かを批判したり告発したり、怒りをぶつける対象を思い浮かべて作ったのか、と。具体的には『安倍晋三』という言葉を引き出そうとしての質問だと思うけど、(首相の)顔を思い浮かべて作るわけないじゃない。そんなことして、こんな苦労して、映画作らないよって。じゃあ、誰だろうと考えていたら(『スイミー』を)朗読している顔が浮かんだのよ、瞬間的に。『あ、そうなのか』と(自分で気付いた)。むしろ、良い質問だった。最初は(あの質問に)むかついたけれど」

是枝監督から政治的発言を得ようとする人たち。それへのもどかしさからか、監督はその会見の翌日、自身のブログに<『祝意』に関して」>をアップした。その記事は冒頭、「あれで終わりにしようと思っていたのですが、まぁ僕が語った趣旨がすぐにその通りに浸透するわけもなく…」と記されている。

(撮影:穐吉洋子)

――人々が「大きな物語」に回収されていくなか、それに対峙し、「小さな物語」を発信し続ける。それが文化を豊かにするという監督のスタンス。その考えはいつごろから?

「最近ですね。いろんな意味で国益とか、国家とか、ナショナリズムみたいなものがこの国全体を覆い始めて、教育や放送というパブリックなものもナショナルなものに回収されていく。そのプロセスがあからさまになり、僕は非常な危機感を持ったわけ。昔は裏で行われていた権力の介入が、表立って行われるようになり、視聴者の一部がそのナショナルなものの側に自分を重ねて、放送を『反日』だと言い始める倒錯が起きている。BPO(放送倫理・番組向上機構、是枝氏は放送倫理検証委員会の委員長代行)で(介入などを)間近で見てきたから、これはやばい、と。そんなこと言わずに作れるほうが幸せに決まっているけど、そういう状況じゃないな、って」

――「大きな物語」に回収されないために心掛けていることは? 具体的なテーマなど掲げないで映画を作り、あとでテーマを自覚することがある、最初から批評性やメッセージ性などを打ち出さない、とも監督は言っています。

「それを目的化しないということ。結果的にそうなるのはあるけど」

(撮影:穐吉洋子)

「メディア=権力」 その認識が作り手にあるか

――かつて、特に戦前、「国益」とそのプロパガンダのために映画は使われました。

「映像、放送に関わるって非常に危険なことだからね。メディアに関わるということは、ある一つの権力を手にすることですよ。自分の振る舞いがどう社会的な影響を持つのか、それぞれの作り手が自覚しないといけない。書くことも同じだと思う。そのときに、『どうからめとられないか』はすごく大事。放送でいえば、放送は免許事業と言われているけど、公権力から免許を与えられているというより、放送は国民の社会的な共有財産だから。(権力とメディアの関係を)意識しなければいけない人たちがいるとするなら、まず社会の側だからね。この国では、そのへんのルール作り、メディアをめぐる環境がすごく曖昧になっている」

――「平時」においても公権力とは潔く距離を保つのが正しい振る舞い、と監督はブログに書いています。日本では、ルールがなかったり、自覚的でなかったりすれば、いつの間にか「大きな物語」にからめとられてしまうと?

「そう思っています。(あなたは)思っていませんか?」

(撮影:穐吉洋子)

コミュニケーションの「誤差」

――是枝監督はブログやツイッターを活用し、発信を続けています。誰かを介すと、自分の思いが伝わらないから?

「そんなことないです。インタビューのほうがいい。ブログはそんなに興味ないです。本当に。インタビューによって見えてくるものがある。きちんとした取材者によって、本人が分かっていないことが言語化されたり、社会化されたりする可能性を僕は信じているから。信じていなかったら、全部ブログで発表します。だけど、あんなの、大したもんじゃないよ。全部、一人語りだもん。ツイッターとか140字で語れるものは大したものじゃない」

「(SNSは元の発言を)切り取って拡散していくと、どうにでも受け取れるようになっているじゃない? でも、それって普通にあることだから。僕が今までどんなものを書いてきたか、どんなものを作ってきたか、それをさかのぼって考えない不特定多数の人が見出しだけで反応していくわけでしょ? その誤差みたいなものに一喜一憂はしないし、喜んだり傷ついたりもそんなにしないので。『面白いなと思って見ている』と言うと、また面白がられそうだけど、そういうもんだよ、コミュニケーションって」

(撮影:穐吉洋子)

「例えば、僕はツイッターで、釜山の映画祭に関連して、国の助成はどうあるべきか書いている。去年の秋に。『カネは出すが口は出さない』って宣言しに来た大統領の話です。『出させて文句を言わせない』ことで文化の成熟、文化の独立をきちんと国に認めさせるんだよ、と。そこで自由なことをやるという成熟度がやっぱり日本は低いから、そういう形を見せることが大事なんだ、と書いている。『好きなことをやりたいんなら国のカネなんかもらうな』という反応があったけれど、別に対立をあおっているわけじゃないんです。みんなが何とも思っていなかったことがそこで可視化される」

内向き志向の日本で、言うべきことを言い続ける

――『海街diary』(綾瀬はるかさんら出演、2015年)で日本アカデミー賞を受賞したときは、映画界に厳しい発言をしていました。

「大したことは言ってないけどね。改革しなければいけない、って提言しただけです。『ここ(授賞式の会場)にいる人たちが本当にうれしいと思えるような場所にしましょう』と。もらって批判する人もいないと……。表で言うか裏で言うか、いろんな形で僕は言ってきた。いろんな問題点がこの国にはあって、映画をめぐる環境(の問題点)としては、一つは東京国際映画祭、一つは日本アカデミー賞、一つは助成のシステム。アカデミー賞の日本代表を選ぶプロセスもそう。数え上げたらきりがない。その一つ一つに、『もらったら文句を言う』という態度を取っているだけで、一貫しているつもりです」

舞台挨拶に立つ是枝監督ら出演者たち=6月9日、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズ(撮影:穐吉洋子)

「映画界に提言してくれる人が他にいるんだったらやってほしいくらい。それこそ、取材に来る記者にはずっと言っている。けれど記者たちは『いや、僕らの言葉じゃなくて、監督の言葉で書かないと説得力が……』と。これは映画をめぐるジャーナリズムの責任だと思いますよ。日本アカデミー賞がどうしてなかなか改善されないのか、助成のシステムをどうすべきなのか。僕も言いますけど、本来的には映画をめぐる言語空間が貧弱だから、そうなっている」

「(マスメディアは)書いてくれることと、書いてくれないことがある。カンヌの映画祭でも、なかなか日本の記者の方たちは、基本的には日本映画のことしか書かない。自分で外国の監督や俳優にアポイントを取って、取材して、その記事を開催中に新聞に載せた例は、僕の知る限り、今年は一つもない。韓国や中国だってやっているライブレポートもできていない。そういうことに、非常に危機感を持っているわけ。現地に取材に行く人間もどんどん減っているし。たぶん、非常に内向きなんです。オリンピックと一緒です。日本人が金メダルを取った競技は見るけど、そうじゃない競技には興味がない、と」

オリジナル作品こそ多様性につながる

映画『万引き家族』から (C)2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

――パルムドール受賞後に「今までと同じスタンスで映画とテレビに関わっていきたい」と言っていました。

「受賞であなたの人生は変わりますか?とずいぶん言われたから。そんなに変わらないよなって。でも、ちょっとは企画が通りやすくなるんじゃないかな。自分が撮りたいものを実現していくのに利用できるといいですね、と言いました」

――「スタンス」から想像したのは「目を背けてしまいがちな人々を描くこと」だと思いました。

「そこに自分を限定してしまうと、おかしなことになっちゃうじゃん。自分を『家族を描く作家である』とか、『invisible peopleを描こう』とか、そう定義して作品を作るということには、そういう人もいるかもしれないけれど、自分はあんまり興味がない。自分を狭めていく気がする。(23年の監督人生で)変わらないこと……生きているのが嫌になるようなものは作りたくない。『人間なんてどうでもいいや』という作品は作ったことがないし、作りたくない」

佐々木みゆちゃんから手作りのパルムドール像を受け取る是枝監督=6月9日、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズ(撮影:穐吉洋子)

「良い映画を作るのが一番。多様性です。多様性を考えて作っているわけじゃないけど、日本ってさ、監督がオリジナルの企画を立てて自分で脚本を書いて映画を作っていくという、それをある程度の興行として成立させていくことが、限りなく難しくなっているんです。そういう環境の中で作り続けていくのが、多様性への一番の貢献だと思っているから。それをやり続けることが、いただいたいろんな恩恵に対する僕の返答です。『だったら作れよ』と言われるからさ、もちろん作りますけど、次作でそれを示さないと」

是枝裕和(これえだ・ひろかず)

1962年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、テレビ番組制作会社「テレビマンユニオン」に参加し、主にドキュメンタリー番組を手掛ける。2014年に独立し、制作者集団「分福」を立ち上げる。映画監督デビュー作『幻の光』(1995年)はベネチア国際映画祭で金のオゼッラ賞。カンヌ国際映画祭では、04年に『誰も知らない』に主演した柳楽優弥さんが史上最年少で最優秀男優賞を受賞した後、13年の『そして父になる』で審査員賞。『海街diary』(15年)は日本アカデミー賞最優秀作品賞など4冠、前作『三度目の殺人』(17年)も同賞など6冠。『万引き家族』は6月8日から全国各地で公開中。

[取材]飯田千歳

1982年生まれ。インタビュアー、ライター

[写真] 穐吉洋子