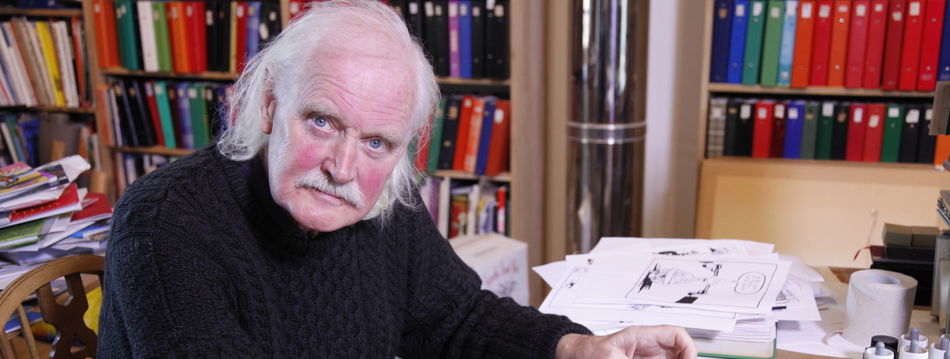

パリから遠く離れた海辺の町にその男はいた。白髪を揺らしながら、ペンを走らせる。風刺画の巨匠・ヴィレム氏。75歳になったいまも精力的に描き続け、『シャルリ・エブド』紙に寄稿している。

「毒にも薬にもならないことは描かないよ。俺には言いたいことがある。反応が欲しいんだ。暴力的な反応はごめんだけどね」。

(Yahoo!ニュース編集部)

過激な風刺画を発表し続ける『シャルリ・エブド』紙(写真:アフロ)

身に迫る危険、それでも描き続ける

風刺画家、編集者など12人が犠牲になった襲撃事件から1年。『シャルリ・エブド』は編集方針を変えることなく過激な風刺画を発信し続けている。

現在、編集部の所在地は極秘事項。24時間態勢で警備が敷かれ、取材は受け付けていない。そんななか、同紙に風刺画を寄稿し続けているヴィレム氏と接触することができた。身の安全を守るため、居場所を明かすことはできない。

「編集部の様子は一変してしまった」とヴィレム氏。『シャルリ・エブド』の新しい編集部は防弾ドアで何重にも保護され、食事に行くときも警備の警官と一緒に車に乗るのが日常だ。「風刺やジョークを考える雰囲気じゃなくなったね。編集部は窮屈だからもう行かないよ」と寂しげに笑う。

なぜ危険を顧みず、風刺画を描くのか―?

取材場所に指定されたのは、パリから遠く離れた海辺の町。1960年代から風刺画を仕事としてきたヴィレム氏はこの地に身を隠し、『シャルリ・エブド』に載せるイラストを描き続けていた。

「仲間がたくさん死んだ。彼らのためにも風刺画で反撃したいんだ」

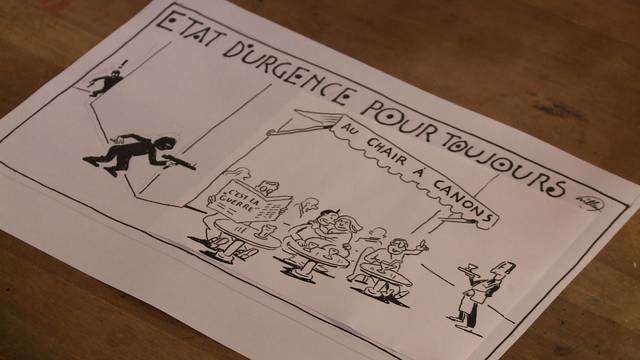

ヴィレム氏の作品

表現は「挑発してなんぼ」

ヴィレム氏には「風刺画は権力への対抗手段。なくてはならないものだ」という強い使命感がある。「挑発してなんぼ、人びとの頭を揺さぶってなんぼ。フランスではそうやって風刺画が何世紀も描かれ続けてきたんだ」。自身の作品が名誉毀損で訴えられたこともあるが、そんなことには動じない。それどころか、命を狙われることも恐れない。ヴィレム氏の攻めの姿勢を支えるものは一体なんなのか。

ヴィレム氏を貫いているのは、表現の自由を守り抜くという強い信念。ヴィレム氏にとって「表現の自由に境界線は存在しない」、つまり表現してはいけないことは何もないのだ。

「あなたの意見に反対だ。だが、それを主張する権利は命がけで守る」

2015年1月の襲撃事件直後にはパリで大規模な市民デモが沸き起こった。表現の自由が暴力によっておびやかされることを看過できない。そう思った市民たちは「わたしはシャルリ」と書いたプラカードを掲げて通りや広場を埋め尽くした。その数、370万人。なかには、『シャルリ・エブド』の風刺画はやり過ぎだと感じている人や、再三、風刺のネタにされてきた大統領の姿もあった。

370万人デモ「私はシャルリ」(写真:アフロ)

デモに参加するオランド大統領 (写真:アフロ)

背景には、18世紀以降、市民が権力に抵抗し、多くの血を流して自由を獲得したという歴史がある。250年以上前に哲学者ヴォルテールが著した『寛容論』は、事件後1年間で18万5千部を売り上げた。罪のない人間が狂信者の犠牲になった実際の事件をモチーフにした古典だ。「わたしはあなたの意見に反対だ。だが、あなたがそれを主張する権利は命がけで守る」。ヴォルテールの考え方を端的に示すとされるこの言葉が、表現の自由のために立ち上がるフランス人の矜持となっている。

だが、フランスでも「表現の自由」が無制限に認められるというわけではない。『シャルリ・エブド』に関する裁判が起こるたびに、司法の場では表現の自由の境界線をどこに引くべきかの議論が交わされてきた。

『シャルリ・エブド』裁判 〜“違法”と“合法”の境界は?

1992年以降、掲載された風刺画が人権侵害や名誉棄損にあたるとして『シャルリ・エブド』が訴えられた回数は実に50回。うち40件がシャルリ側の勝訴、8件が敗訴(未決が2件)という判決が出ている。勝訴と敗訴との境界線は、いったいどこにあるのだろうか。表現の自由と差別の研究を続ける第一人者グエナエル・カルヴェス教授に、シャルリ・エブド裁判を読み解いてもらった。

『シャルリ・エブド』の裁判事例をたどると、訴訟のたびに表現の自由の境界線を決めることに苦慮してきたフランス司法の姿が見えてくる。

たとえばローマ法王を侮辱した風刺画が満載の特集号に対しては、「カトリック信者に対して憎しみを挑発する表現」と判断し、シャルリ・エブドに敗訴の判決を下した。一方でマホメットらしき人物が「馬鹿どもに愛されるのはつらいよ」とつぶやいている風刺画はシャルリ・エブドの勝訴。争点は「馬鹿」が何を指すのか、だった。この風刺画には「マホメットは原理主義者で手一杯」のキャプションが添えられている。風刺されているのはマホメットやイスラム教信者ではなく、どの宗教にもいる一部の「原理主義者」であると判断されたのだ。

権力への攻撃は“表現の自由”

おしなべてフランスの裁判官は「宗教への攻撃はよいが、信者への攻撃はダメ」というスタンスをとっている、とカルヴェス教授は解説する。人々を支配し抑圧しうる宗教は批判してもよいが、ひとりひとりの信者が自由に信仰を持つことは法で守るべき、というわけだ。

だが、「その判断はつねに揺れている」とカルヴェス教授は指摘する。「表現の自由の境界線は明確に引けるものではない。だからこそ、毎回、議論を尽くす必要があるのです」。

(写真:アフロ)

権力に挑んでこその「風刺」

「権力やタブー視されているものに闘いを挑んでこそ、レベルの高い風刺になる。一方でマイナーなものを攻撃することは差別を助長させる可能性があり、レベルの低い風刺と言わざるを得ない」と語るのは、メディア法を研究してきた青山学院大学の大石泰彦教授。日本における風刺の好例として大石教授は、現代美術家の会田誠やChim↑Pom、コントグループの「ザ・ニュースペーパー」をあげた。サザンオールスターズの一部の楽曲にもレベルの高い風刺が見られるという。

この問題に長年向き合ってきたフランスの司法の場でも、いまだ明確な境界線は引けていない。どこまでが表現の自由で、どこからが人権侵害なのか。誰もが簡単に発信できるソーシャルメディアの普及が、さらに問題を複雑化している。ネットに書き込まれる悪口、拡散されるヘイトスピーチ動画、有名人をバッシングするツイート……。表現の自由があるからこその多様な発信が、ときに他者を傷つける。

「表現の自由」の行方(前後編)では、「表現の自由」をめぐる問題をフランスの事例を中心に考察。後編では、Twitterへの書き込みをめぐる裁判を取り上げます。

[制作] Yahoo!ニュース編集部、テレビマンユニオン