沖縄発 パラパラが続く理由は「保守本流」 野党はどうする?

「アムラー」が流行語になったのはちょうど20年前の1996年。全身小麦色に日焼けし、肌を露出したギャルが登場した。“ギャルの聖地”だったファッションビル「渋谷109」は、2008年ごろまで売り上げを伸ばし続け、社会現象となった。そのギャルやギャル男が熱中していたのが「パラパラ」と言われたダンスだ。

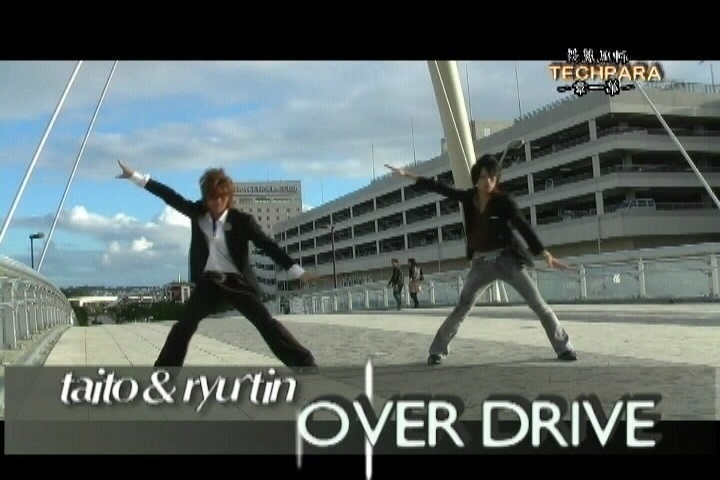

統一の振り付けで、一定のステップを踏みながら上半身を動かすのが特徴。SMAPの木村拓哉が人気テレビ番組「SMAP×SMAP」で「Night of Fire」を披露し、大手音楽レーベルのavexが「俄然パラパラ」などを仕掛け、ブームとなったのも今は昔。パラパラを踊っている人をめっきり見なくなった。流行は終わったが、沖縄には今も世界に向けてパラパラを発信する「パラ人(パラパラをする人の略語でぱらじんと読む)」がいる。2015年、アジア、南米、欧米のパラ人の振り付けをまとめた「テクパラインターナショナル」をYouTubeで公開。日本発祥のパラパラは今も世界で生きていた。

■2016年パラパラ勢力図 与党VS野党

ユーロビートの音楽で踊るパラパラは、テクノの音楽で踊れば「テクパラ」、トランスで踊れば「トラパラ」と分類される。2016年の主流はテクパラだが、大きなくくりであるパラパラに統一して記述する。

パラパラは政治用語で説明されることが多い。振り付けは「与党」と「野党」に分類される。与党は六本木などのクラブで活動する団体「SEF DELUXE」や「STAR FIRE&B-1 Dynamite」などが発信するパラパラを指す。特に「保守本流」といわれるのがこの2団体。参加者全員で同じダンスをするというパラパラの基本を守り、踊りも基礎に忠実。定期的に講習会を開催し、「教則」と呼ばれる公式DVDも配布している。

一方の野党。主に名古屋や滋賀、福岡、北海道、大阪、神戸など地方から発信されるパラパラを指し、講習会はそれぞれの地方のクラブで開かれる。セクシーな振り付けを盛り込んだ「名古屋振り」やヒップホップなどのダンス要素を取り入れたパラパラもあり、個性的な振り付けが多い。

■沖縄でのパラパラブームの変遷

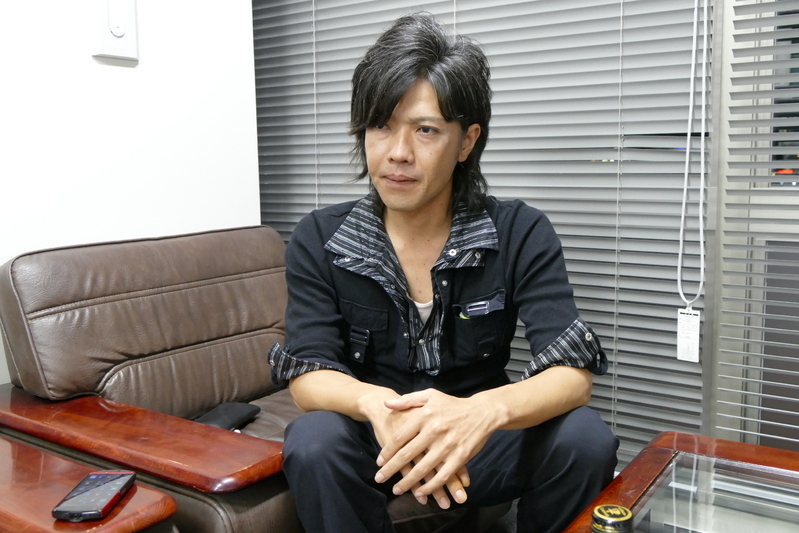

2007年、沖縄ではパラパライベント「キャンパスサミット2007」があったのを最後に大きなコンテストやショーは開かれていない。沖縄でパラパラのカリスマとして活躍してきたユニット「神風麗舞(かみかぜれいぶ)」の玉城泰斗(34)は2012年にパラパラブームを復活させようと有名クラブでイベントが開催したが、集客は難しかった。「2007年のイベント以降、沖縄でパラパラを盛り上げるのは限界」だと感じている。

背景には、沖縄では若者を中心にレゲエやヒップホップ人気が根強いことがある。実際、沖縄ではレゲエフェスが頻繁に実施されている。パラパラの音楽は、基本ディスコ系で、沖縄での支持は低い。さらにパラパラは、速いテンポで高音低音が激しく繰り返される「トランス」というジャンルの音楽で踊る「トラパラ」に進化し、ディスコ系の要素がますます強まり、沖縄での支持は低くなっていった。

2016年8月現在、沖縄で活動しているのは、「神風麗舞」に所属する玉城と26歳の「りゅうちん」だけだ。

■沖縄でダメなら世界へ

玉城は20歳のころ、姉の影響でパラパラを始め、その魅力にのめりこんだ。東京のレコード会社が制作するパラパラDVDに出演し、沖縄をパラパラの聖地にしようと活動していた。そんな玉城はパラパラを踊る仲間が減っていってもパラパラへの愛は変わらなかった。沖縄では限界を感じていた一方、2010年ごろからYouTubeで玉城のトラパラを見た外国人たちから「応援しています」「振りを教えてほしい」とFacebookを通じてメッセージが届くようになった。しかも、香港、台湾、ブラジル、スペインなど国は複数にわたった。

日本のアニメやゲーム好きの人たちが、「クールジャパン」といった日本のカルチャーをもっと知ろうと探していた中でたどり着いたのがパラパラだったという。ゲームセンターで人気のダンスゲーム「Dance Dance Revolution」と「Dance Dance Evolution」でパラパラが踊られている影響も大きい。

何より玉城の胸を打ったのは、自身が振り付けをしたトラパラを彼らが再現し、踊っていたことだ。

「自分の振り付けで外国人が踊っている姿に熱いものを感じた。こんなにもうれしい気持ちを与党のチームにも感じてもらえたら、東京でパラパライベントも増えて日本にもう一度ブームが起きるかもしれない。そして、沖縄に住む俺が海外のパラ人をまとめれば、与党に闘争心をわき上がらせる一歩になる」

2013年、玉城はインターナショナル動画の制作に乗り出した。アジア、南米、ヨーロッパ、米国に支部を設立。各大陸のリーダーと組織の「政策」をまとめ、動画作成へのロードマップを作った。英語、ポルトガル語、日本語の言語の壁はGoogleの翻訳機能で乗り越えた。

翌年、出演者のエントリーを開始すると、15カ国から応募があった。パラ人が多い香港、台湾、ブラジル、スペイン、米国のほかに、韓国、インドネシア、フィリピン、アルゼンチン、チリ、フィンランド、フランス、オランダ、ドイツ、カナダからも動画が届いた。20~35歳のパラ人が一生懸命踊っている。玉城によると、スペインやブラジルといったサッカー王国は振り付けの再現力が抜群で、米国には10年以上もパラパラを続けている強者(つわもの)も存在し、日本人よりパラパラの歴史に詳しいのだという。

2015年6月、YouTubeでVol.1をリリース。2016年6月にはVol.2もリリースした。

■継承には「保守本流」とIT技術が必須

玉城らが制作した動画「テクパラインターナショナル」を見ると、各国のメンバーが課題曲の与党の曲を忠実に踊っている。「パラパラの醍醐味(だいごみ)はみんなが同じ踊りをして、一体感を持つことが基本にある。野党を踊りたいという意見もあるけれど、保守本流を崩した野党しか踊れない状況になると、与党がつぶれる。そうすると、日本のパラパラは終わる。保守本流の形を守って、自由曲で野党を踊ることが大事。そうしなければ今後、日本発のパラパラは残っていかない」と玉城は考えている。

さらには、各国のメンバーがパラパラをかっこよく思い続けられるように、玉城自身が半年かけて編集作業をしている。15年前にパラパラを始めたころ、インターネットを通じて自身の踊りを周囲といかに差別化して発信することに命を懸けていた。HTML、JAVA、PHP、flash・・・独学でウェブを勉強し、HPや動画を作ってきた。動画を見たIT業界から声がかかり、土木作業員からウェブデザイナーに転身した経験を持つ。「パラパラがあって今の仕事につながっている。のめり込むほど好きなものがあれば、人生は変わる」と実感している。

■文化の選択は人生にも影響する

さて、世界とつながって3年。肝心の東京・与党に刺激を与えられたのだろうか。「明らかにイベントは増えた。外国人向けにイベントを宣伝していることもSNSから感じる。でも、まだ直接、東京の知り合いから連絡はない。まだまだ盛り上げていきたい」。“逆輸入”にはもう少し時間がかかるのかもしれない。

2000年前後、流行したルーズソックスは、一昨年ごろから復活の兆しがある。しかし、商業的でない形なきカルチャーが継続していることは、失われそうな文化を継承していく上でヒントの一助になるのではないか。むしろ、脱流行したことで、パラパラに与野党といった考えの骨組みが確立され、世界とのつながりを構築する素地が生まれている。保守本流を守るという概念は、すでに「伝統」という入り口に立っているのかもしれない。

文化の選択は、その後の人生にも影響を与える。流行を刹那的なものとして捉えて享受するか、人生を切り開く芯をつかむまでのめり込むか。筆者は彼と出会ってから15年たつが、後者の道を選ぶ情熱を持ちたいと常々思わされる。