学校リスク(校則、スポーツ傷害、組み体操事故、体罰、自殺、2分の1成人式、教員の部活動負担・長時間労働など)の事例やデータを収集し、隠れた実態を明らかにすべく、研究をおこなっています。また啓発活動として、教員研修等の場において直接に情報を提供しています。専門は教育社会学。博士(教育学)。ヤフーオーサーアワード2015受賞。消費者庁消費者安全調査委員会専門委員。著書に『ブラック部活動』(東洋館出版社)、『教育という病』(光文社新書)、『学校ハラスメント』(朝日新聞出版)など。■依頼等のご連絡はこちら:dada(at)dadala.net

記事一覧

1〜25件/180件(新着順)

教職離れ、女子学生に顕著 学年進むと男女差拡大、女性の教採受験者数も大幅減【独自調査速報】

教職離れ、女子学生に顕著 学年進むと男女差拡大、女性の教採受験者数も大幅減【独自調査速報】 教員の勤務実態 「持ち帰り業務」の日々 平均値で過労死ライン超え

教員の勤務実態 「持ち帰り業務」の日々 平均値で過労死ライン超え 生い立ちの授業 「生活科」の家族観を問う 性役割の残存、前提としての「温かい家族」

生い立ちの授業 「生活科」の家族観を問う 性役割の残存、前提としての「温かい家族」 生い立ちを調べて発表する「授業」 写真がなければ絵で代替という「配慮」

生い立ちを調べて発表する「授業」 写真がなければ絵で代替という「配慮」 感動の学校行事「2分の1成人式」 個別の家庭事情が教育に利用されつづけている

感動の学校行事「2分の1成人式」 個別の家庭事情が教育に利用されつづけている 教員も子供も追い詰められる 長時間労働、校則、いじめ… 2022年の教育問題 #日本のモヤモヤ

教員も子供も追い詰められる 長時間労働、校則、いじめ… 2022年の教育問題 #日本のモヤモヤ いじめ対応 教育的アプローチの「限界」 いじめ加害者の出席停止の勧告等、市長による積極介入から考える

いじめ対応 教育的アプローチの「限界」 いじめ加害者の出席停止の勧告等、市長による積極介入から考える いじめ加害者の出席停止ゼロ件 教師の半数「出席停止にすべき」

いじめ加害者の出席停止ゼロ件 教師の半数「出席停止にすべき」 制服の自由化 大人が消極的 コロナ禍の校則見直し

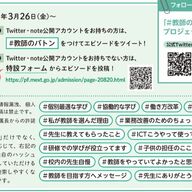

制服の自由化 大人が消極的 コロナ禍の校則見直し 文科省「#教師のバトン」プロジェクトに非難殺到

文科省「#教師のバトン」プロジェクトに非難殺到 理不尽な校則 なぜ変わらないのか ――コロナ禍の校則緩和から「学校依存社会」を読み解く

理不尽な校則 なぜ変わらないのか ――コロナ禍の校則緩和から「学校依存社会」を読み解く 熱中症の発生率 競技種目間のちがいを検証する なぜ野球に多いのか 背景に長時間の練習

熱中症の発生率 競技種目間のちがいを検証する なぜ野球に多いのか 背景に長時間の練習 熱中症 中高の部活で年間3000件 ソフトボール・野球で高い発生率

熱中症 中高の部活で年間3000件 ソフトボール・野球で高い発生率 夏休み ネットに集まる教員の声 オンライン・イベントに教員と市民が集う

夏休み ネットに集まる教員の声 オンライン・イベントに教員と市民が集う コロナ時代の部活動 多発する熱中症に備えは十分か 授業とのちがいから考える【#コロナとどう暮らす】

コロナ時代の部活動 多発する熱中症に備えは十分か 授業とのちがいから考える【#コロナとどう暮らす】 新型コロナウイルス 全国一斉休校の是非 学校教育の立場から考える

新型コロナウイルス 全国一斉休校の是非 学校教育の立場から考える 2019年の運動部の活動時間数 大幅減に転じる ガイドラインの定着 週3時間減の県も

2019年の運動部の活動時間数 大幅減に転じる ガイドラインの定着 週3時間減の県も 全国学力テスト 直前に過去問くり返し 子ども・教員に負担 継続か、廃止か、抽出式か

全国学力テスト 直前に過去問くり返し 子ども・教員に負担 継続か、廃止か、抽出式か 教員の働き方 新制度に強い反発 8月は休めるか? データなき改革の行方を探る

教員の働き方 新制度に強い反発 8月は休めるか? データなき改革の行方を探る 教師叩きに終始しないで… 子どもにも先生にも安全・安心な学校を!

教師叩きに終始しないで… 子どもにも先生にも安全・安心な学校を! 熱中症予防 「運動禁止」守れない学校

熱中症予防 「運動禁止」守れない学校 いじめ加害者の出席停止ゼロ件 夏休み明け「学校に行かなくていい」を考え直す

いじめ加害者の出席停止ゼロ件 夏休み明け「学校に行かなくていい」を考え直す 夏休みがつらい 家庭に居場所がない子どもたち

夏休みがつらい 家庭に居場所がない子どもたち 愛知県の小中学校 子どもに「火の舞」 生徒が大やけど 「罰が当たった」で片付けてはならない根本的原因

愛知県の小中学校 子どもに「火の舞」 生徒が大やけど 「罰が当たった」で片付けてはならない根本的原因 部活ガイドライン 抜け道探る動き 「闇部活」の実態

部活ガイドライン 抜け道探る動き 「闇部活」の実態