この1年あまり、新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、さまざまな流言、デマ、陰謀論が広がりました。評論家の荻上チキさんは、「流言やデマにだまされない人は存在しない。しかし、過去の事例を知ることで惑わされにくくなる」と語ります。新型コロナ発生から、どのような流言やデマがあったか、ヤフーの検索データをふまえて振り返りました。情報に翻弄されないためにどうするべきか、考えてみませんか。

※公開日:2021/03/13

(監修:社会心理学者・碓井真史/漫画:ことり野デス子/デザイン制作:株式会社PRMO/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

2019年の終わり、中国で原因不明の肺炎が相次ぎました。2020年1月14日、WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスと認定。同月16日、日本で初めての感染者が確認されます。2月には「トイレットペーパー」の検索が増え、店頭から商品が消えるなど、混乱状態に。目に見えない未知のものがもたらす脅威に直面し、さまざまな流言やデマが飛び交いました。SNSで拡散されたり、多く検索されたりした「ウワサ」を時系列でまとめます。

![]()

中国の肺炎 WHOが新型コロナと認定

![]()

国内初の新型コロナ感染者

トイレットペーパーが

品薄になるらしいよ

東京オリンピックは

中止になるんだって

「あおさがコロナウイルスを

抑制する」って研究があるみたい

26〜27度のお湯を飲むと

いいんだって

![]()

全国の小中高に休校要請

緑茶がいいらしいよ

ビタミンCがいいんだって

マヌカハニーもいいって

誰か言ってた

えっ、納豆がいいって聞いたよ

![]()

WHO「パンデミック」認定

![]()

1世帯に2枚マスク配布を表明

![]()

7都府県に「緊急事態宣言」

息を吸って10秒我慢して、

せきが出たり

息切れしたりしなければ、

感染の可能性は低いらしい

![]()

「緊急事態宣言」全国に拡大

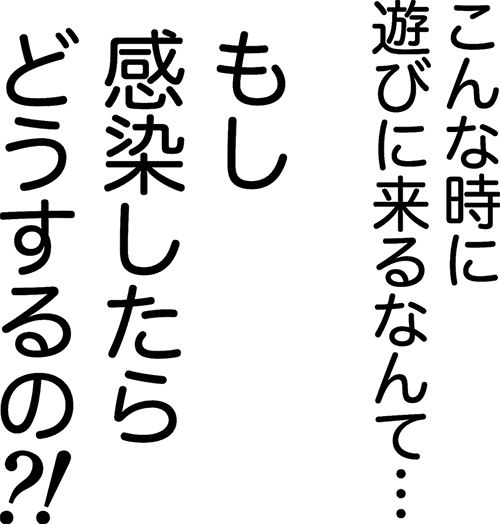

あの店は自粛していない

あの店でコロナ出たらしいよ

![]()

「緊急事態宣言」5月末まで延長

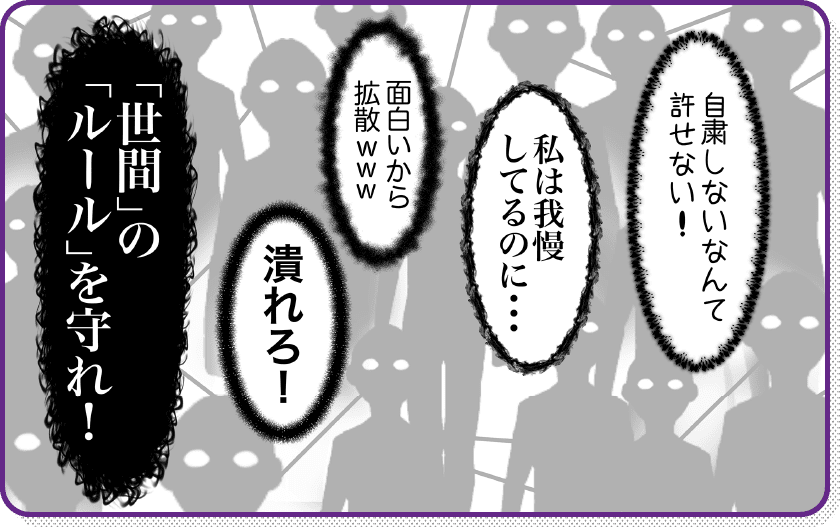

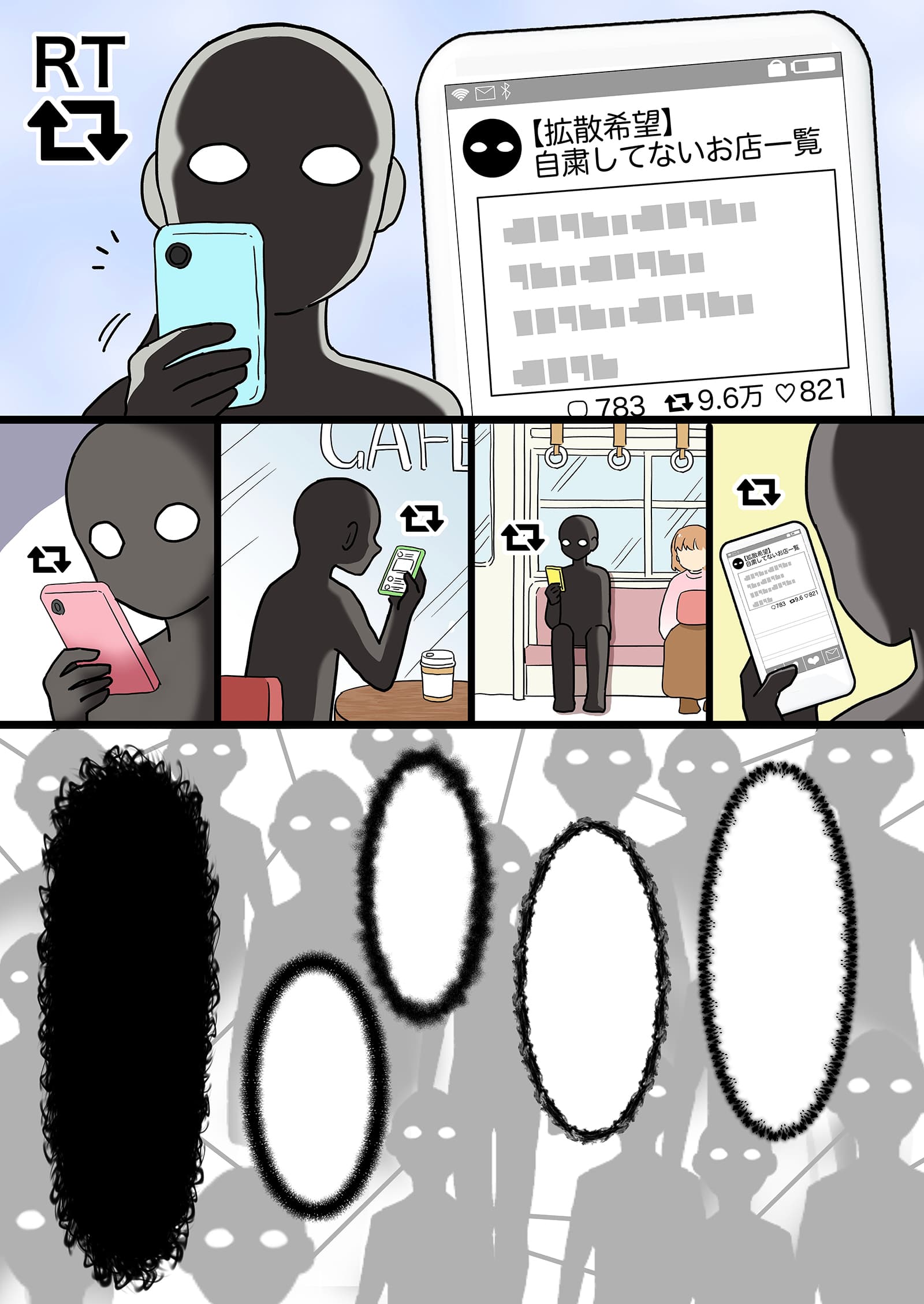

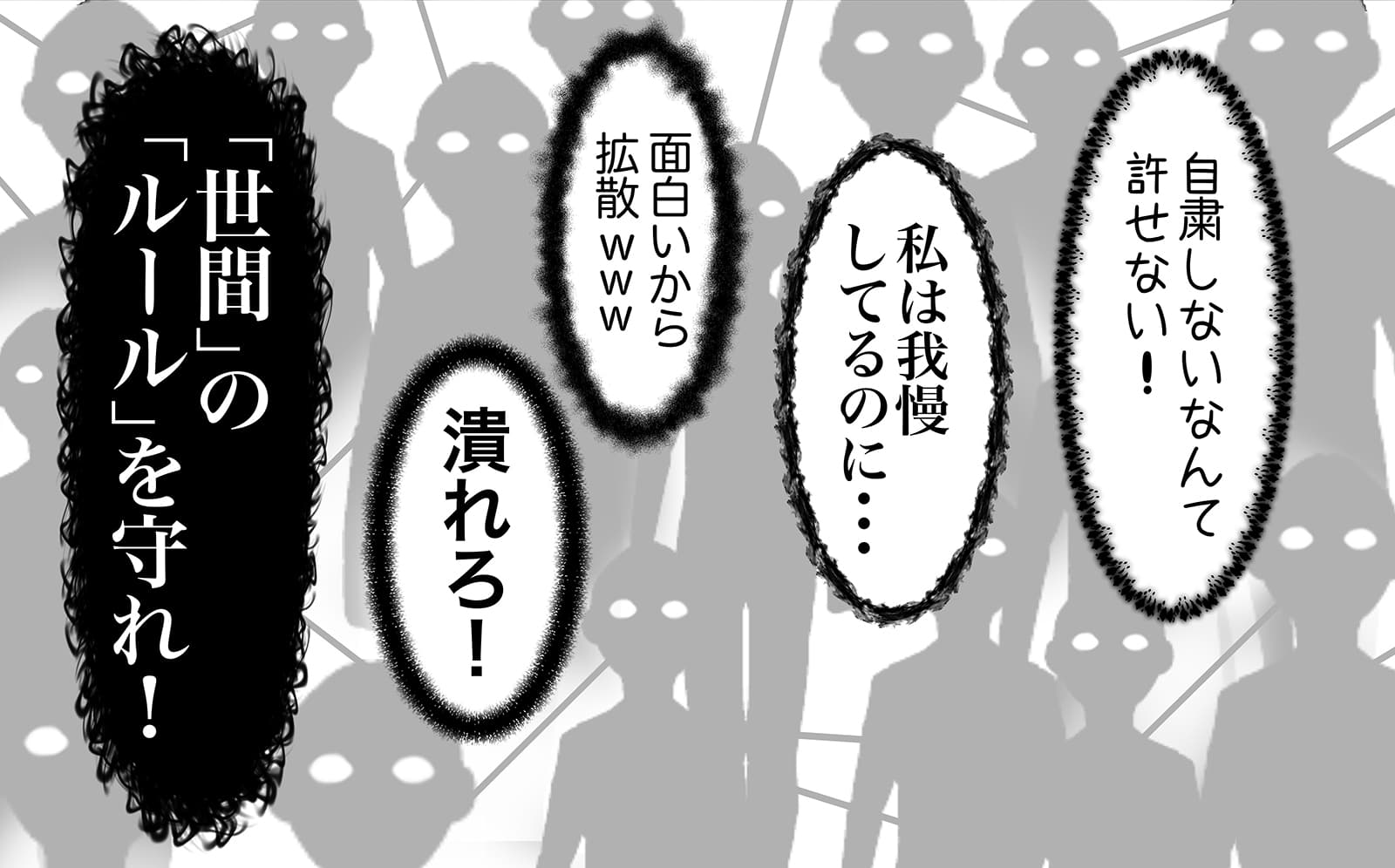

2020年5月に入ったころから、「自粛警察」というワードが多く検索されるようになりました。

「自粛警察」とは、外出自粛や営業自粛の要請に応じない個人や店舗を、私的に取り締まろうとする人や行為を示す俗語です。2021年、2度目の緊急事態宣言が発出されると、再び話題に上るようになりました。

- 社会心理学者碓井真史さん

- コロナへの不安が大きい人や過剰な正義感を抱いている人は、移動自粛要請や休業、時短要請が出ているのに守らない人や店を、極悪人のように感じてしまう。実際は、それぞれの事情があったり、最大限の予防策をとっていたりしても、それが見えなくなるわけです。自粛警察的行為も、うわさを広げたくなるのも、気持ちは分かります。ただ、うわさを広げたいと感じる時こそ、要注意です。中傷するような内容であれば、道義的、法的な問題になる。自分の心理を自覚して、自重しなければなりません。

不安のなかで、何が正しく、何が間違っている情報なのか、判断するのは容易ではありません。情報とどう向き合うべきか、『検証 東日本大震災の流言・デマ』などの著書がある評論家・荻上チキさんに聞きました。

そもそも、「流言」「デマ」「陰謀論」はどう違うのですか?

正確にいえば、「流言」は根拠が不確かでありながらも広がってしまう情報、「デマ」は政治的な意図を持ち、誰かをおとしめるために流される情報を指します。「陰謀論」は、ある出来事や状況が、個人や組織の陰謀によって意図的に起こされたと考えるものです。

なぜ流言やデマは広がっていくのでしょう?

背景にあるのは、圧倒的な関心の高さと情報の不足です。「偽情報でもいいから獲得したい」という心境になっているところに、誰かが作った偽情報が拡散されていきます。

コロナ禍における特徴は?

「インフォデミック」の広がりです。コロナ禍のインフォデミックとは、医療や公衆衛生を害する、医療関係の誤った情報が拡散すること。感染症においては、誰しも「感染したくない」と思っているため、流言が広がっても、より信ぴょう性の高い情報が根拠をもって出された場合、打ち消されていきます。

ただ、一部異なる対応を取る人も。例えば政治的スタンスを決めていて、政治的態度で情報を選別するケースなどです。今後は、ワクチンに関する誤情報・偽情報も拡散すると思われます。もともと、ワクチンそのものに懐疑的な人もいる。接種率が下がると防疫の対策が遅れます。メディアの担う役割は大きいでしょう。

なぜ、トイレットペーパーの買い占めが起きるのですか?

「予言の自己成就」という言葉があります。自分はもともと「トイレットペーパーがなくなる」という情報を信じていないけれど、他人が信じて行動したら、結果として在庫がなくなる。「ならば自分も、それを信じた人々の行動を予期して行動しよう」となるのです。

「自粛警察」が広がる背景は?

「自粛警察」が取り締まるのは、感染リスクを増大させると思われる他者の行動。感染リスクと正義感が結びついています。感染リスクを避け、問題行動を指摘すること自体は健全である一方、攻撃の持つ心理的効果にも注意が必要です。感染リスクを高める「悪」を罰することで、リスクを高める行動をしていない自分は「善」であり、感染しないはずだという安心感を得られる。他者をたたけばたたくほど、自分は感染しないと思えるのです。

そこには、「対策を失敗した人が感染する」「コロナにかかったということは、落ち度があったはず」という公正世界信念、すなわち何かしらの被害を"因果応報"とみなす考え方が見えます。しかし実際には、感染リスクが高い行動をしてもかからない人もいれば、どんなに気を付けていてもかかる人もいる。単に"因果応報"では済まされないわけです。

どんな流言やデマが特徴的ですか?

大きな災害などが起きた時にしばしば起きるのが「外国人犯罪流言」です。「今ある不安は、自分たちとは異なる外部がもたらした害毒だ。今こんな目に遭っているのは"よそ"のせいで、私たちのコミュニティーは安全だ」と思いたい。そういった心理から、外国人を非難する流言に飛び付きやすくなる。コロナ禍においては、外国人だけではなく、旅行者、都市部から帰省した人など、"外"の人たちを非難し、取り締まる形で表れました。

「自粛警察」の背景には先の見えない不安があり、「人を非難しないでください」と言うだけでは解決しない難しい課題です。一人ひとりが「正しいこと」と思い、自身の心的安定を得るために行動したことが、長期的に見れば、公衆衛生の質や政策への信頼などを低下させ、安全を脅かしてしまいます。

どうすれば流言やデマに惑わされずにいられますか?

全ての情報、全ての知識を持っている人はいません。誰もが誤った情報に惑わされる可能性はある。しかし、気を付けることはできます。以下のことに留意するとよいでしょう。

- 極端な情報はいったん避ける。強い語調で何かを推奨したり否定したりする言葉とは距離を置く。

- 答えが決まっていないことに関してはとりあえず保留。「保留フォルダー」のようなものを頭に用意する。

- 一つの考え方や方法に固執せず、一定の数字やデータが出てきたら、より確からしいものに行動を変更する。

- 過去の事例を知る。1年くらい前の出来事を振り返りながら行動する。

- 情報環境を改善する。偽情報に惑わされたのであれば、その情報をどこから入手したのか、ルートを見直す。そういう情報をツイートした人はフォローを外したり、チェーンメールを回してきた人はミュートしたりする。

- 医療機関が出している情報などを前提とする。たとえば著名人のSNS投稿などは、著名であってもその分野の専門家ではなく、正しい情報を発信しているわけではないと認識する。

- 特定の政治的態度を科学的態度より上に置いている人、情報とは距離を取る。

家族や友人が流言やデマを信じ込んでいる場合、どうすればいいでしょう?

基本的には距離を置くことをおすすめします。説得によって相手の意思や考え方を変えることは非常に難しいからです。距離を置くことができない場合、相手が陰謀論などに依存していたら、「散歩する」「運動する」「ドラマを見る」でも何でもよいので、別の“依存先”を提示し、「情報を置き換える」とよいでしょう。

また、ネット上においては、検索履歴や視聴履歴に基づいて類似するものが表示されるため、得る情報が偏ってしまいがちです。身近な人であれば、同じアカウントでさまざまな動画を再生することで、自動表示される“おすすめ”を変えてみるのも一つの手かもしれません。