綿密な高層気象観測をもとに真珠湾を急襲

マイクロフィルムに残された記録

気象庁には、昭和初期から太平洋戦争中に行った高層気象観測をまとめたマイクロフィルムが残っています。

この頃は、高層気象観測が始まったばかりであり、いろいろな現象を解明しようと、高層気象観測資料を特別に集めていたのではないかと思います。

それが、戦後になり、多くのデータと一緒にマイクロフィルムという形で残されました。

このマイクロフィルムには、陸上で行った観測だけでなく、数は少ないのですが、海軍艦艇上で行った高層観測が含まれています。

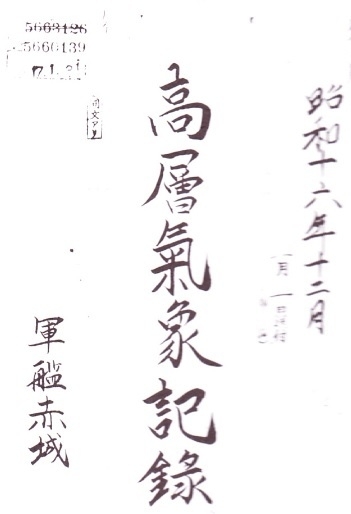

例えば、空母「赤城」については、昭和15年(1940年)1月から17年(1942年)4月までのものが残されています(図1)。

つまり、昭和16年12月8日未明に連合艦隊がハワイの真珠湾攻撃を奇襲し、太平洋戦争が始まったとき、第1航空艦隊(指令官:南雲忠一中将)の旗艦として、加賀、飛龍、蒼龍、翔鶴、瑞鶴という5隻の空母とともに作戦行動中であった空母「赤城」の観測記録が含まれています。

真珠湾攻撃時に行った高層気象観測

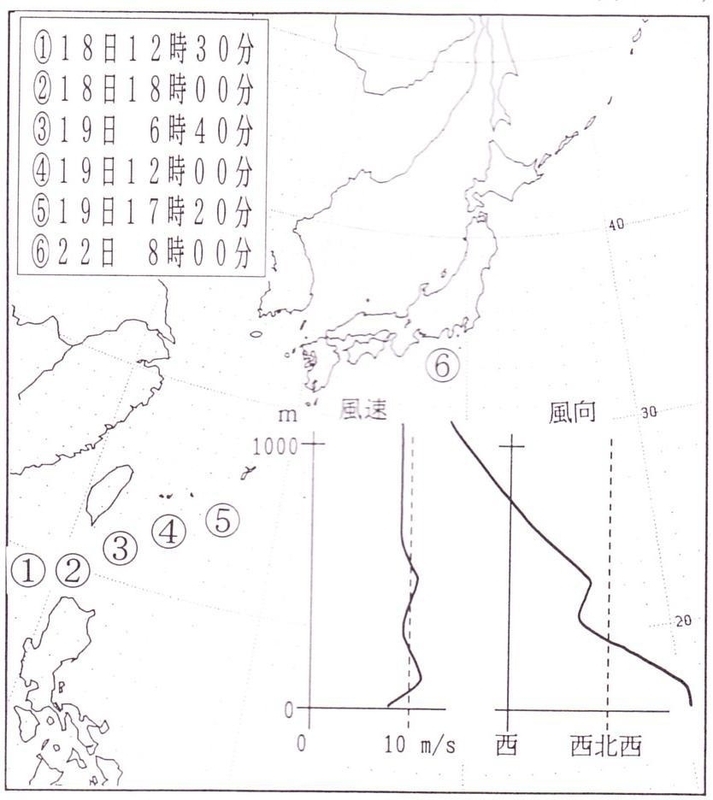

空母「赤城」の昭和16年12月分の記録を見ると、北緯43度線に沿って日付変更線を超えて東へ進み、5日からは図2のような観測をしながらハワイ諸島に向かっています。

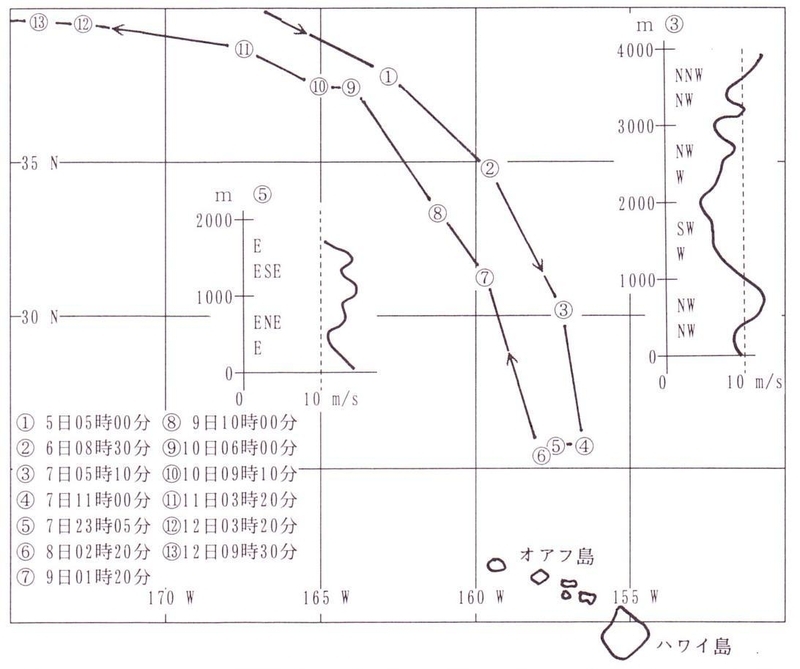

空母「赤城」の観測結果によると、北緯30度以北では、2,000メートル付近まで西よりの風が吹いています。

しかし、北緯25度付近の攻撃隊を発進させた海域では、発進の半日前、直前、直後の3回の観測とも、2,000メートルまで、毎秒10メートル以上の東風が吹いています(図3)。

つまり、偏東風が吹いている緯度まで南下してから攻撃機を発進させたのです。

平成11年(1999年)にNHK番組「戦争と気象・真珠湾」に取材協力をしたことがありましたが、このとき、NHKでは真珠湾攻撃に参加した空母「赤城」の乗組員をさがしだしています。

真珠湾攻撃の58年後ですから、80歳以上でしょうか、その人が次の証言をしています。

「色のついた風船をあげているので、不思議に思って何をしているのかと聞いたら、上空の風を測っていると言っていた。」

よほど印象に残ったできごとだったのではないかと思います。

陸上の高層気象観測では、高いところまで精度よく風向・風速を求めるために、水素をつめた風船(気球)を飛ばし、遠く離れた2ヶ所から同時に経緯儀で追跡し、方位角と高度角を求めるという方法で行われ、日本上空に非常に強い風が吹いていることなどを発見していました。

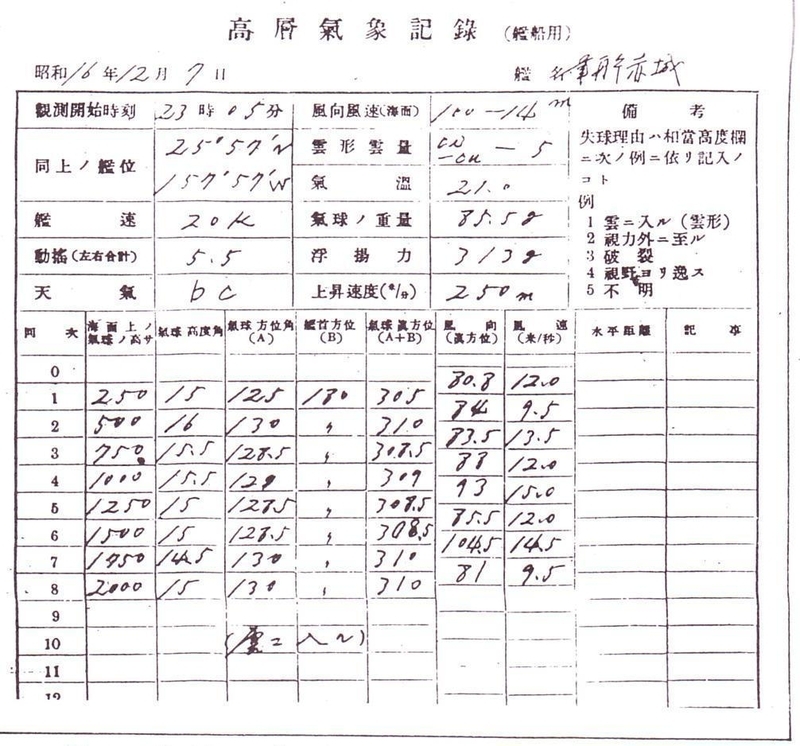

しかし、軍艦での気象観測は、簡便に大気下層の風を求めれば良いということから、色の付いた風船につめる水素の量を調整し、風船(気球)の上昇速度を仮定して、1ヶ所の経緯儀で追跡するという方法で行われました。

真珠湾攻撃時の空母「赤城」の観測記録を見ると、通常使う風船よりやや大きめの85.5グラムの風船を用い、通常の上昇速度よりやや早い1分間に250メートルという上昇速度になるように水素をつめています。

早く観測を終えるための工夫と思います。

陸上でも軍艦でも、これらの方法で観測ができるのは気球が見えなくなるまでです。

気球に発信機をつけ、観測データを無線で得るという、現在使われているラジオゾンデという新しい技術は既に完成していました。

この新しい方法なら、雲があっても高いところまで観測が可能ですが、アメリカに日本の連合艦隊の所在を知られてしまう可能性があり、あえて新しい技術は使わなかったと思われます。

12月7日23時05分の空母「赤城」の高層気象観測では、高さが2キロメートルまで観測したあとに雲の中に入り、観測は終わっています。

こうして太平洋戦争が始まりました。

戦争では、気象の観測や予報があらゆるところで必要となってきます。そして、少しでも有利になるよう、気象の観測や予報は隠されます。

太平洋戦争でも、昭和16年(1941年)12月8日の開戦の日から気象報道管制が始まって天気予報や台風情報は国民に知らされなくなり、天気予報が復活したのは終戦の一週間後、昭和20年(1945年)8月22日になってからです。

作戦立案には太平洋天気図

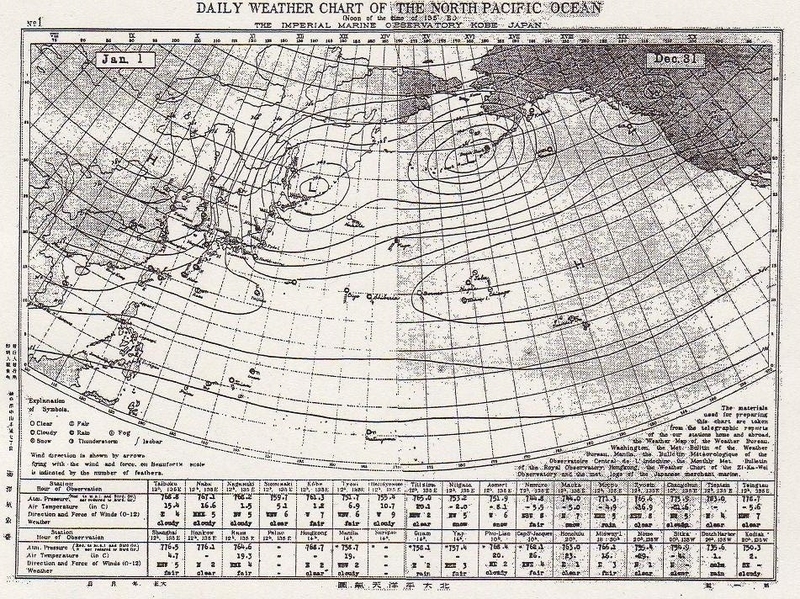

太平洋戦争が始まるきっかけとなったハワイ島への奇襲作戦では、日本が作成していた10年分の北太平洋天気図が活用されています(「気象百年史」より)。

北太平洋天気図から、11月下旬から12月上旬のアリューシャン列島の南海上は、暴風が常に吹き荒れて波が高く、補強してある軍艦では航行できるものの、一般船舶が全く航行しなくなることを確認しての計画です。

1ヶ月ほど前に、日米関係悪化を受けて最後の引き揚げ船としてアメリカから日本へ向かった「氷川丸」の航路も、もちろん作戦行動中の連合艦隊よりも南の海上です。

暴風が常に吹き荒れている中を航行すれば、アメリカ側に気がつかれることなくハワイの北方海上に達することができるとしての立案です。

世界初の広域天気図である北太平洋天気図を作ったのは、神戸にあった海洋気象台(現在の神戸地方気象台)です。

大正12年(1923年)1月1日から毎日の北太平洋天気図が作られました(図4)。

現在のように、船舶から無線で即時的に気象情報を集めることはできず、船舶が日本の港についてから海上気象報告を受け取って作成していました。

このため、作成に半年以上かかり、世界初の広域天気図の発刊は大正12年(1923年)8月です。

最初の「北太平洋天気図」の緒言には、「本図は、大正9年(1920年)11月以来出版してきた週間天気図を拡張せるもので、週間天気図は、その区域が東アジアやその周辺海域に限られているため、海洋気象研究の資料としては少し物足りなかった(意訳)」と記されています。

北太平洋天気図を毎日作成したことにより、北太平洋について、ほとんど唯一の貴重な資料として活用され、多くの知見が得られています。

その中に、真珠湾攻撃の立案があったのです。

真珠湾攻撃後の空母「赤城」の高層気象観測

空母「赤城」の高層気象観測をみると、真珠湾攻撃では、昭和16年(1941年)12月1日に日付変更線を超える直前の観測から真珠湾攻撃を終わって24日に安芸灘に戻るまでに33回の高層気象観測を行っています。

また、翌年、昭和17年(1942年)2月15日にパラオを出航し、19日にはオーストラリアのポートダーウインを攻撃、21日にセレベス島のスターリング湾に戻るまで17回の高層気象観測を行い、4月4日にセイロン島攻撃の前後にコロンボの南海上にいたときから横須賀に寄港するまでに12回の高層気象観測を行っています(図5)。

しかし、これ以後のものは残されていません。

5月27日の海軍記念日に連合艦隊の泊地となっていた安芸灘を出発してから、6月5日のミッドウエー海戦まで、高層気象観測が行われたと思われますが、行われたとしても、その観測資料は空母「赤城」とともに海の中に沈んでいます。

空母「赤城」は、ミッドウエー海戦によって、「加賀」「蒼龍」「飛龍」という日本の誇る空母とともにアメリカの爆撃機によって沈められたからです。

戦争という不幸な歴史がありましたが、その過程で観測された軍艦の気象観測記録は、貴重な観測資料には変わりがありません。

そして、その一部は、人類共通の財産としてよみがえっています。

図1、図2、図3、図5の出典:饒村曜(1997)、空母「赤城」の高層気象観測、雑誌「気象」、日本気象協会。

図4の出典:饒村曜(1992)、海洋気象台の概要、雑誌「気象」、日本気象協会。