今この瞬間が面白いーー笑福亭鶴瓶の「バケモン」じみた信念

7月2日より映画『バケモン』が全国公開される。

笑福亭鶴瓶を被写体にしたドキュメンタリー映画である。

映画の始まりは2020年。鶴瓶のマネジメントを担当する千佐隆智が「コロナ禍のさなか、いまは役に立ててないエンターテイメントで、鶴瓶という芸人で“なんかできへんか”」と山根真吾に話したことがきっかけだった。

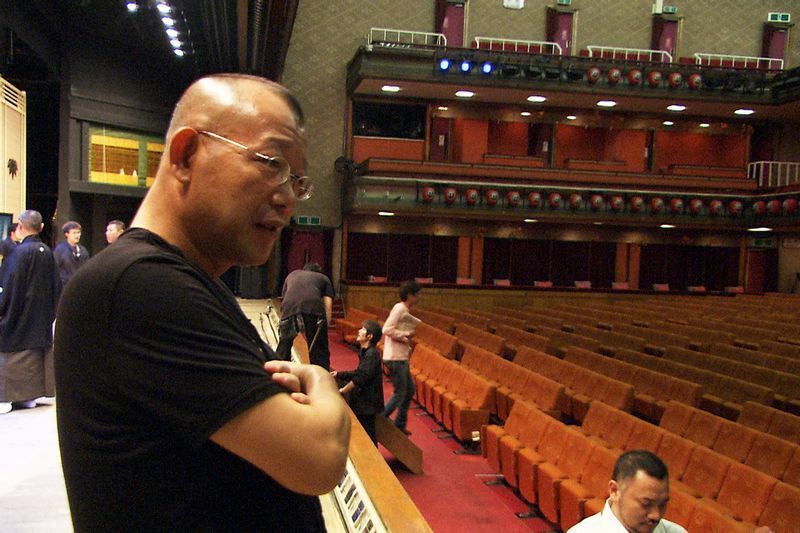

山根は2004年から17年にわたり、落語家・鶴瓶を撮影し続けてきた。

2020年、鶴瓶は古典落語「らくだ」をメインに据え、全国ツアーを始めた。「らくだ」を本格的に披露するのは実に13年ぶり。奇しくも山根が2004年に最初に撮ったのも「らくだ」だった。「らくだ」は鶴瓶にとって、特別なものだ。映画でも非常に重要な軸として描かれている。

果たして鶴瓶にとって「らくだ」あるいは「落語」とは一体どのようなものなのか、拙著『笑福亭鶴瓶論』から抜粋・再編集して見ていきたい。

古典落語と私落語

そもそも鶴瓶が落語に本格的に回帰したのは50歳を過ぎたころだった。

春風亭小朝に「古典落語」をやってほしいと請われてのことだった。その後、落語界の活性化を目指し、小朝、鶴瓶、林家正蔵(当時・こぶ平)、春風亭昇太、立川志の輔、柳家花緑という流派・落語団体を超えて結成された「六人の会」などに半ば巻き込まれるように参加していく中で、鶴瓶は古典落語にのめり込んでいった。

そのひとつの集大成として2007年、古典落語の名作「らくだ」を披露する全国ツアーを行った。 鶴瓶にとって「らくだ」は特別な噺だ。なぜならそれは、師匠である笑福亭松鶴の十八番だったからだ。落語家にとって師匠の十八番を演るのは特別な意味を持っている。彼に円形脱毛症が出たのもこの噺の稽古中だ。

「僕がこの噺をやることで、落語を聞いたことがないような若い人に松鶴のことを知ってほしい」※1

だからこそ鶴瓶は、このツアーに並々ならぬ意気込みで挑んだ。

そのあらわれのひとつが会場だ。

福岡の嘉穂劇場を皮切りに、京都の南座、大阪松竹座など「有形文化財級」の伝統ある8箇所の小屋で行った。

極めつけは、東京。その舞台はあの歌舞伎座だったのだ。

実は中村勘三郎は、鶴瓶が古典落語をやることに反対していた。

「あんたは、普段のとらえ方がおもしろいんだから、古典なんかやる必要がない」※2

それでも歌舞伎座の初日には、勘三郎も客席に訪れた。

だが、「らくだ」という師匠の〝聖域〟に大きなプレッシャーがあった上、歌舞伎座という歴史ある舞台には〝魔物〟がいた。

「高座に上がっても、アガってたんでしょう。妙に緊張し、噺に集中できないんですよ」※2

鶴瓶は自分の身体が自分のものじゃないような感覚を味わった。客は笑っている。けれど、なにかが違う。

「おまえ、こんなんでええのか?」

自問自答しながら、なんとか噺を終えた鶴瓶は、その夜、自分の不甲斐なさに悔しくて泣いた。

後日、鶴瓶は勘三郎に呼び出された。

もともと落語をやることを反対されていたのだ。無様な落語を見せてしまった。酷評されもうやめろと説教されるのではないか。だが、勘三郎の評価は真逆だった。

「いやぁ、ものすごくよかった」

「そんな、なんもいいことあらへんわ!」

鶴瓶は思わず声を荒げた。出来が悪かったことは鶴瓶自身がいちばんよくわかっているのだ。

「あんなにアガっている学さん、観たことがなかった」

勘三郎はそう言いながら鶴瓶を見据え続けた。

「それは歌舞伎座とか落語という伝統に敬意を持っている証拠だ」

そして力強く言った。

「あなたは古典に謙虚。だから、あなたは古典落語をやるべき人だ!」

うれしかった。そして、この人にはかなわないと鶴瓶は思った※2。

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

それ以来、鶴瓶は稽古癖が抜けなくなったという。落語に邁進し、毎年のように落語ツアーを行い、数多くの高座に上がり続けている。

「作らない笑い」を信条とする鶴瓶が、「作り込んだ笑い」である落語を本格的に取り組むのは一見すると矛盾しているように思える。

もちろん、これまで見てきたように、春風亭小朝に請われ、中村勘三郎から助言を受け、自分のプライドのために続けているという側面もあるだろう。

だが、それだけでは説明がつかない隔たりがあるように感じる。では、一体、彼が落語を続けている理由とはなんなのだろうか。

鶴瓶の落語会で古典落語とともに柱となっているのが「私落語」だ。

これは、「鶴瓶噺」を落語にしたものだ。そもそも「鶴瓶噺」が生まれたのは、1970年代に放送された『丸物WAIWAIカーニバル』(KBS京都)という兄弟子である笑福亭鶴光司会のラジオ番組がきっかけだった。そこで「鶴瓶の小噺」というコーナーを担当した鶴瓶は毎週、数十個の小噺を作っていた。全てがオチのある作り話だ。

あるとき、全国ネットで、鶴瓶の作った小噺を鶴光がしているのを見た。盗られたという意識はなかった。むしろ自分が考えた噺が電波に乗って全国に流れる喜びのほうが大きかった。けれど、しばらくして、鶴瓶が自作の小噺をしていると、周囲から「それは鶴光のネタやないか」と言われるようになってしまった。そこでようやく大変なことになってしまったと気づいたのだ。

小噺は、作り話だから他の人でもしゃべれてしまう。それではダメだ。だったら、自分の体験談を語ってみようと思い至った。

「自分が経験してきた、リアルな話題だけで構成してみる。これなら僕にしか語れない。他人にマネされる心配はない」※3

それがいつしか「鶴瓶噺」と呼ばれるようになったのだ。94年以降は毎年、「鶴瓶噺」と題して約2時間のフリートークライブを開催し続けている。1年間の間に、自分の身の回りで起きた面白いことをメモしておき、それを構成し直してぶっ通しで話す。全部、ウソや作り話ではなく、本当の話だ。

まだ、古典落語に回帰する前の鶴瓶はインタビューでこう語っている。

「『あいつは落語家やない、日常をしゃべる〝日常家〟や』と言われるような、独自のものを出したい」※4

そんな「鶴瓶噺」から厳選し、落語のルールや形式に則って落語にしたのが「私落語」(わたくしらくご)だ。いわゆる新作落語は今も数多く作られているが、鶴瓶のようにそれが実話なのは特異だ。

「私小説ってあるから、私落語ってどうですか?」※5

そんな南原清隆の一言で、「私落語」と名付けられた。

「バラエティを何十年もやって、鶴瓶噺をやってきた中で、笑いに対するスタイルが出来上がっていったんですね。テレビでは何が飛んでくるかわからないフリートークや、時代の流れに対応せなあかん。ここでギャグを入れるとか、あるいは間を取るとか、そういうのが落語に生きるわけですよ。その集大成が、私落語」※1

だからこそ鶴瓶は、落語家、ラジオパーソナリティ、テレビタレント、俳優……と、様々なジャンル・場所に活動の場を広げているが、「どれかに絞れ」という声には明確に拒絶している。

「二足の草鞋を履かないほうがいいとか言うやろ? とんでもない。何足もの草鞋を履けるなら履いたほうがいい。それが全部つながってくる」※6

よく、寄席こそがホンモノの芸が見られる場所。そんな風にも言われる。それに対しても鶴瓶は懐疑的だ。テレビで戦ってきた鶴瓶に、その枠の中だけで生きる落語の世界は「ゆるい」と感じてしまう。

「さんまが落語をせえへん。けど、十分落語家よ。あんなオモロイやつおらへん。テレビというもんを使った落語家。逆にテレビに出てない噺家がおったら、頑張って出ようとする気にならないとって若いやつに言うてる。その枠の中におってもズルいよって」※6

「あえて誤解を恐れずに言うなら」と前置きした上で、寄席にしがみついて同じネタばかりやってる落語家のことを、「怠けもん」とまで言う。※7

何百人の愛好家たちの前でやって満足していてはいけない。何百万人、何千万人の通りすがりの視聴者を振り向かせる工夫と瞬発力。その戦いをテレビで十数年続けてきたという自負がある。そして「どんな娯楽も大衆性と、コアな部分がいつも同居してないと絶対ダメ」※8というのが信念だ。大衆性とコアな部分の同居。それはまさに鶴瓶そのものだ。

「一番大事なのは、時代と一緒に生きることだと思うんです。時代を連れて行かないと、落語は衰退します。マスコミの時代ですから、テレビで生きていくことは大事です。映画でもいい。大衆芸能をやる以上は、時代を連れていくような芸人でないとダメですよ」※5

だからこそ、彼の目標は、落語界の内にはとどまらない。

「テレビで瞬発力を鍛えてきた芸人は、どんなアクシデントがあってもアワアワせずに対処できる。予定調和ではないものを見せられるんや。僕が『鶴瓶噺』や『私落語』をやるときは、SMAPやEXILEにも作れない世界を作りたいと思ってるんよ」※9

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

鶴瓶の落語を追いかけているディレクターがいる。その彼に鶴瓶は言った。

「撮るのはええけど、俺が死ぬまで、外に出したらあかんで」※10

落語に関して鶴瓶は、DVDやCDなど、形に残すことを拒否し続けている。ひとたび、形になってしまうと、落語の場合、それが「完成品」とみなされてしまうことを危惧しているからだろう。

「なかなか完成しないものだからいい」※11

そう。落語とは「上がり」がどこにあるか見えない芸だ。作り込んだもののように見えて、実は現在進行形で変化し続ける。古典を現代でやるためには、今の時代に寄り添わなければならない。そうすることで「今」が一層浮き上がってくる。

まさしく落語とは「今」のものなのだ。

「今を生きていくことと、過去を掘り下げていくことは一緒なのよ」※12

だから鶴瓶がこれまでやってきた「今この瞬間が面白い」「作らない笑い」と本質的な部分で共鳴しているのではないか。

「今をちゃんとしといたら大丈夫」だと鶴瓶は言う。若い時は落語に見向きもせす、「自分の形を作らなあかんと思って」必死に鶴瓶噺を磨いてきた。落語に対しての遠慮もあったが、それでも自分が落語家だという自負はあった。

「ずっとしゃべるという商売に磨きをかけようという気持ちがあるからこそ、落語をやる時期がきたわけです」※13

師匠の松鶴からは「芸には人が出る」と教わった。

「僕の落語は、芸じゃなくて自分を見せるというやり方」※1

だからこそ師匠の「芸」ではなく、その「生きざま」を今に継承していく。

「やっぱり落語を愛してますから」※14

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

文中に登場し「撮るのはええけど、俺が死ぬまで、外に出したらあかんで」と言われているのが本映画の監督・山根真吾だ。

山名屋浦里

『バケモン』では「らくだ」とともに鶴瓶による新作落語「山名屋浦里(やまなやうらざと)」についても詳しく描かれている。タモリが原案を寄せた噺だ。

2015年、鶴瓶は新作落語「山名屋浦里(やまなやうらざと)」を完成させた。

これは『ブラタモリ』で吉原を訪れたタモリが知った、ある花魁と武士の実話を落語にするように鶴瓶に提案したものだ。つまり原案がタモリの落語だ。

毎年行っている鶴瓶の落語独演会でも完成後は当然、この噺を披露していた。

「あの人、この話をオレに〝やって〟と言ったのに、この落語会に1回も来てないんですよ。ホンマ、どういうことや!」

赤坂ACTシアターで行われた2015年落語会の最終日(11月8日)、オープニングのトークでそう言って笑わせていた鶴瓶。公演の最後、「山名屋浦里」を披露し幕を下ろそうとしたその時、客席から不審な男が舞台に向かって歩いてきた。

「なんかあったら嫌やな」※12

うろたえる鶴瓶の前にあらわれたその男は、花束を持ったタモリだった。

タモリは鶴瓶の落語会に〝乱入〟したのだ。

ぱっとタモリの顔を見た瞬間、鶴瓶は泣きそうになったという。

「よかったよ」

そう囁くタモリに鶴瓶は胸いっぱいになって、その花束を受け取った。

「なんや、この花束! 菊やないか! オレ、死んだみたいやないか!」※13

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

ちなみにこの貴重な“タモリ乱入”の場面の映像も本映画には残されている。

また、なぜタモリが鶴瓶にこの原案を渡したのかも、タモリ本人の口から明かされている。さらには意外な人物もこの落語を聴きにきて、楽屋で饒舌にその感想を語っている。

「山名屋浦里」はその後、歌舞伎化もされている。

弔いの舞い

星野源は驚いた。

トイレに行って戻ろうとしたら、反対側から笑福亭鶴瓶が歩いてきたのだ。

周囲の人に気づかれて騒ぎにならないように、体を小さく丸めて歩いているが明らかに「ツルベ」。目立っていた。

星野は鶴瓶の肩を叩くと、ビクっとした鶴瓶は小さな声で「なんですの?」と答える。

「源です」

マスクを取って言うと、「ああ!」とようやく気づいたが、「お前、マスク上げとき。大変なことになるで」と言う。

確かに。と思った星野だが心の中で「あんた、そんなちっちゃく歩いてくるんだったら、マスクしろよ!」とツッコんだ。

そこは超満員の歌舞伎座。人がごった返していた。

星野源は席に座るとまた驚いた。

自分の斜め前の席だった鶴瓶の隣に座っていたのがタモリだったのだ。

星野が訪れたのは、中村勘九郎、中村七之助による歌舞伎「廓噺山名屋浦里(さとのうわさやまなやうらざと)」の千秋楽だった。

「廓噺山名屋浦里」は、鶴瓶がタモリの発案をもとに新作落語にした「山名屋浦里」を原作にした歌舞伎。 つまり、タモリ・原案、鶴瓶・原作の歌舞伎ということだ。

だが、「タモリ」の名がクレジットされることはなかった。「名前載せたら?」と鶴瓶が何度も言ったが、「歌舞伎にタモリは似合わねえよ」と断ったという。

実はタモリは2回目の観劇だった。あまり芝居などを観に行くのが好きではないタモリが、一度観た後、鶴瓶に「もう一回観たい」と懇願したのだ。珍しいことだと思い、それに付き合って、鶴瓶も一緒に訪れていた。

二人は、体を小さくしたまま見入っていたという。星野はその様子を「同級生がニコニコしながら見ているみたいな感じなの。それがなんかすごく、本当に友達同士で来ているみたいな感じ」だったと振り返っている※15。

そして、星野源は、みたび驚くことになる。

歌舞伎が終演を迎え、しばらく経っても拍手がなりやまないのだ。通常の舞台では、その拍手はカーテンコールを促すものだ。だが、歌舞伎の世界では、基本的にカーテンコールは行わない。幕が閉じればそれで終わりだ。

だが、鳴り止まない拍手に遂に異例のカーテンコールが行われたのだ。

もちろん役者たちは準備をしていない。だから衣装を脱ぎ部屋着姿の勘九郎や七之助が戸惑いながら舞台に戻ってきた。

その異例の展開に場内はさらに爆発。 割れんばかりの拍手が包み込み、スタンディングオベーションとなった。

勘九郎は困った末、「原作者」と「原案者」が来ていることを紹介した。

思わぬ展開に戸惑いながらも二人は靴を脱ぎ、歌舞伎座の花道を通り、伝統ある歌舞伎座の舞台に上ったのだ。鶴瓶は半ズボンだった。

鶴瓶とタモリは舞台上で、カーテンコールの挨拶に慣れない勘九郎たちをサポートするように事の経緯を説明していく。

『ブラタモリ』で吉原を訪れたタモリが、「山名屋浦里」の元になった実話を知り、それを鶴瓶に落語にして欲しいとリクエストしたこと。

その要望に答え鶴瓶が新作落語を作ったこと。

そして、その落語を聴いた中村勘九郎が歌舞伎にしたいと申し出たこと。

「本当にありがとうございました。こういう自分の考えたものとか、タモリさんが言ってくれたことがこんな風に歌舞伎になるなんて思ってなかった」

そんな風に挨拶を終えると「タモリさん、行こうか?」と促した。

するとタモリが全力で答えた。

「あーーいーー」

これは、「廓噺山名屋浦里」の中で笑いどころとなっている禿(かむろ)の決めフレーズ。

場内が爆笑と拍手に包まれる中、粋に幕は閉じられた。

「70歳にして、こんなことが起きるとは思わなかったよ。ありがとう」

珍しくタモリはしみじみと鶴瓶に言ったという※16。

鶴瓶は歌舞伎座の舞台の上で「どっかに勘三郎、来てるな」と思った。

思えば、この舞台は亡くなった十八代中村勘三郎が導いたとしか思えないものだったのだ。

二人は「のりちゃん」「学さん」と本名で呼び合う〝親友〟だった。

彼らが出会ったのは、20年以上前。鶴瓶の東京進出後まもなく始まった『女と男 聞けば聞くほど…』(TBS)に勘三郎(当時・勘九郎)がゲスト出演したことがきっかけだった。

「子供の頃から映画館やテレビで見ていたスターで、雲の上の存在や」と思っていたが、どういうわけかウマが合った、と言う。

「アホなことを一緒に、いっぱいしました。向こうも僕のことをようわかってるから、こっちが何かやったら、いろいろ返してくれる。これが楽しくて楽しくて」※17

勘三郎が癌で入院する前、仲間内でパーティをした際は、ちょうどブータンのロケから帰ってきたばかりの鶴瓶は、ちょっと驚かせようと思って、ブータンの格好をして訪れ、勘三郎を喜ばせた。

「そういう悪ふざけができたのも、あの人やったからです。あの人だから、おもしろいことをつきつめようという思いを、受け止めてくれたんやと思います」※17

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

勘三郎に背中を押され古典落語をやり続けたことが、新作落語「山名屋浦里」の誕生に繋がった。

その落語を息子の勘九郎が初めて聴いたのも「父と子のルーツを探す番組」(『テレビ未来遺産』「中村勘九郎〜親子の宿命〜」と思われる)の収録のときだった。始まって2分足らずで、すべての情景が歌舞伎のイメージとして頭のなかに浮かび、落語を聴き終わった後、歌舞伎化の許可をお願いした。

「完全にこれは父親が巡り合わせてくれたんだなと思った」※18

そう勘九郎が語れば、鶴瓶も同じように言う。

「すべてのりちゃんが操作してるような思いがあります」※19

勘三郎は、歌舞伎を見たことない人にどうやって歌舞伎を見せるかに心血を注ぎ挑戦し続けた。その意志を今は勘九郎が継いでいる。

鶴瓶もまたそうだろう。普段、落語を見ない人に向かって高座に立ち続けている。

「人間はいずれ死ぬんですよ。死ぬと思うてなくても死ぬんです。志半ばでも、持っていかれる。簡単に死んでしまう。短い人生なんだから、人を好きでいたい。おもしろいことをやり続けたいんです。やり続けて、死にたいんです。勘三郎も、同じ思いだったと思います」※17

鶴瓶は、勘三郎が亡くなった後、自宅に線香をあげに訪れた。

勘九郎は目を疑った。

鶴瓶は骨の柄が描かれた全身タイツを着ていたのだ。

「骨が骨に挨拶しに来たよ」

そう言うと、鶴瓶は「納骨しろー」「納骨しろー」と家の前で弔いの舞いを踊った。

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

『バケモン』のポスターにはこうある。

生まれるのも日常、

死ぬのも日常。

それを17年間撮り続けた、

非日常の1時間59分59秒。

「生まれるのも日常、死ぬのも日常」というのは桂米朝の死生観で、鶴瓶も大切にしている言葉だ。

鶴瓶の非日常な日常は「意味のある偶然」に彩られている。映画はそれを克明に活写する。あまりにも鶴瓶らしいまさかの重大な「意味のある間違い」も発覚する。いや、最初から「意味がある」わけではない。「バケモン」じみた鶴瓶の信念と行動力によって、そこに「意味」が生まれてくるのだ。

鶴瓶はスケベに生きている。

人も時間も場所も、その純情さで愛し、貪欲に立ち向かっていく。そしていつだって、「今」この瞬間を全力で楽しんでいる。それには固定された個は邪魔なだけだ。常に鶴瓶は「今」の鶴瓶であり、それは今もなお、変化し続けている。

「今でも世間にわかられてたまるか、というのはありますよ。そう簡単にわかられたら、おもしろくない」※15

(戸部田誠:著『笑福亭鶴瓶論』)

映画『バケモン』公式HP: http://bakemon-movie.com/

撮影・編集・構成・演出:山根真吾

ナレーション:香川照之/音楽:服部隆之

企画・プロデューサー:千佐隆智/プロデューサー:井上啓子/企画協力:吉田佳代

書:大木明子/写真:大西二士男/マネージメント:宇木正大/アシスタント・プロデューサー:藤井愛子

撮影:津村和比古、山本景三、加藤智則、倉田修次/編集:青木観帆/演出補:百田綾香、中城よし子、小林清香

2021年日本/1時間59分59秒/ビスタ・サイズ/5.1chサラウンド/制作:クリエイティブネクサス/配給協力:アスミック・エース/製作・配給:デンナーシステムズ

※本作品は映画館に無償で提供する目的で製作され、入場料はすべて映画館の収益になります

<引用文献>

※1 『毎日が発見』2007年9月号

※2 『BIG Tomorrow』2011年4月号

※3 笑福亭鶴瓶:著『哀しき紙芝居』

※4 『読売ウィークリー』2001年3月18日号

※5 『波』2010年8月号

※6 TBS『あの頃キミは若かった』2017年4月5日放送

※7 『婦人公論』2006年10月22日号

※8 『演劇ぶっく』2009年10月号

※9 『潮』2011年11月号

※10 DVD『笑福亭鶴瓶が生まれた理由』ライナーノート

※11 テレビ東京『チマタの噺』2016年6月29日放送

※12 『SWITCH』2009年7月号

※13 『日経ビジネスアソシエ』2007年8月21日号

※14 『週刊SPA!』2002年3月12日号

※15 ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』2016年8月30日放送

※16 ニッポン放送『日曜日のそれ』2016年9月4日放送

※17 『週刊現代』2013年1月12日号

※18 「エンタメターミナル」2016年8月3日

※19 「ステージナタリー」2016年7月8日

※20 『週刊朝日』1999年3月26日号