競泳は57年ぶりの東京五輪で『惨敗』と言われた1964年のリベンジを果たせたのか?

『惨敗』をきっかけにして、全国に広がったスイミングクラブ

7月23日に開会式を迎えた東京五輪。その翌24日から始まった競泳競技のすべてが終了した。

57年ぶりに東京に帰ってきた五輪。多くの期待を背負い、その大舞台に挑んだ33人の選手たち。その結果は、競泳日本女子初となる200mと400m個人メドレーの2冠を達成した大橋悠依の金メダルが2。新しい力の代表格となった、男子200mバタフライの本多灯が獲得した銀メダルが1。そして、入賞数はこのふたりの3つを合わせ、合計9つとなった。

ここで57年前に行われた、1964年の東京五輪時の競泳の結果を振り返ってみよう。

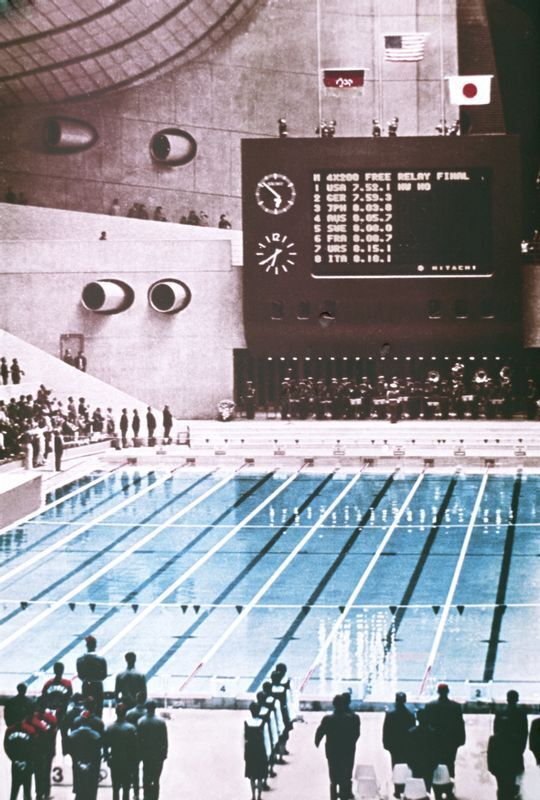

メダルは男子4×200mリレー(福井誠、岩崎邦宏、庄司敏夫、岡部幸明)の銅メダルが1。入賞は10あった(当時は6位までが入賞)。

4位に入ったのが、男子の200m背泳ぎの福島滋雄と、4×100mリレー(岩崎邦宏、藤本達夫、後藤忠治、岡部幸明)。女子は100m背泳ぎの田中聡子、4×100mメドレーリレー(田中聡子、高橋栄子、山本憲子、木原美知子)の4種目。

5位は、男子4×100mメドレーリレー(福島滋雄、石川健二、中島功、岡部幸明)の1つ。

6位には、男子400m自由形の山中毅、男子200m平泳ぎの鶴峰治、男子1500m自由形で佐々木末昭、そして男子200mバタフライの門永吉典の4つだった。

1960年のローマ五輪までは、日本が競泳競技において五輪で獲得してきた金メダルが11個もあった。そんな背景に加え、諸外国との記録を比較し、当時最強と言われて多くのメダルが期待されていたが、結果は男子4×200mリレーのひとつに留まり、入賞数も10と伸びず。この1964年東京五輪で、日本競泳チームは『惨敗』と揶揄された。

そこから、水泳日本の本格的な改革が始まる。1950年代からすでに1年中練習することができる温水プールが普及し始めていた欧米諸国に対し、日本の屋内プールは東京の1つしかなく、基本的には夏の暑い時期にしか泳がない、というのが日本の現状だった。

その差は、1964年東京五輪に結果として顕著に表れた。その結果を受け、競泳日本代表監督を務めた村上勝芳監督が競技力向上のためには、次世代を担う子どもたちに水泳を教えていかなければならない、と、代々木競技場のサブプールで子どもたちへの水泳指導を始めた。

それがきっかけとなり、翌年3月には日本国内初のスイミングクラブ『代々木スイミングクラブ』が誕生した。

それを皮切りに、多摩川スイミングクラブ、広島のフジタドルフィンクラブ、大阪の山田スイミングクラブと続々と日本全国にスイミングクラブが産声を上げ始めたのである。今ではその数は1000をゆうに超えるほどだ。

今の日本代表選手たちは、皆スイミングクラブ出身。幼少期から水泳に親しみ、その中で力をつけて成長してきた。

それはすべて、1964年の東京五輪が始まりだったのだ。

メダルがひとつに終わり、惨敗からの“水泳ニッポン”復活を目指し、立ち上がった先人たち。その願いがスイミングクラブとなり全国に脈々と受け継がれ、世界で金メダル争いを繰り広げられるレベルにまで選手たちを育て上げられるシステムを作り上げたのである。

地元開催の五輪を新たな強化の道を切り開く契機に

結果として見れば、1964年の無念を今大会で晴らすことができたのかというと、答えに窮する。

その願いは、ある意味では叶ったと言える。1964年は金メダルがゼロだったが、今回は大橋が2つも獲得。さらに本多が銀メダルを獲得し、3つのメダルを手にした。

だが、入賞数という面では1つ数を減らし、後退してしまった。直近のリオデジャネイロ五輪での入賞者数は過去最多の22だったことを考えると、世界に一歩も二歩もおいて行かれてしまったきらいがある。

今回特徴的だったのが、9位、17位といった、あと一歩というレースも多かったこと。そういった数字を見れば厳しい戦いになったのは事実だ。

そのひとつの要因が、決勝が午前中に行われるということに気を取られてしまったこと。これが入賞数が9に留まった反省点のひとつだろう。そこについて、平井伯昌日本代表監督は大会前の取材でこう話していた。

「記者の皆さんは、午前決勝の対策は? と聞きますけど、まずは決勝に残ることが大事ですから。そこを考えなければなりません」

勝負は決勝。だが、そこに進まなければ話にならない。事実、余裕を持って決勝に進めるだけの力を持った数は少なく、ほとんどはメダル獲得や決勝進出に対し『自己ベストを出せば』という条件がついていた。

であれば、朝に身体を動かすことを考えるよりも先に、まずは予選で一本、自己ベストを更新できるだけの準備をしておくことが大事だったのではないだろうか。

また、予選が午後に行われることで、各国のタイムが上がりやすくなっており、トップから8位、または16位までのタイム差が小さかったのも、今大会のポイントだった。

当然、予選突破ラインが上がる可能性もチームは把握はしていただろうが、おそらく予想以上の接戦となったレースが多かったのではないだろうか。

あらためて記録を見ると、トップのレベルはさほど高くないが、8位、16位までの記録が2019年のFINA世界選手権(韓国・光州)よりも差が詰まっていたり、レベルが上がっていたりする種目が多かった。それも入賞数を減らしてしまった要因のひとつと考えられるのだ。

さて、これを踏まえて今後はどうしていかなければならないか。これこそまさに、1964年に戻ることもひとつの手ではないか。

当時と違うのは、今はもうすでに土台があるということ。では何をすれば良いか。

底辺の拡大こそ、頂点を高く押し上げてくれる。つまり、ジュニアの強化に立ち返り、もう一度小学、中学、高校といった、若い選手の台頭を後押しするような強化方針を再度練り直してみてはどうだろうか。

東京五輪開催の関係もあり、今までは社会人選手をサポートする態勢が整っていた。だが、ここから先はそういった社会人選手への風当たりが厳しくなることは間違いない。

今回の競泳日本代表の実に20人が社会人スイマーだ。高校生は2人で、大学生が11人。もう少し高校生、大学生が増えてくると、4年後も見据えた強化策を練ることも可能になる。

57年前、五輪の地元開催を契機に、水泳界は新しい世界に突入した。ならば今、再度地元開催を迎えた五輪を終え、新たな道を作り出す良いきっかけになるのではないだろうか。

(本文中の敬称は略させていただきました)

ーーーー

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】

ーーーー