デザインで社会を変える 台湾デザイナーが取り組んだ2つの課題

2018年のテーマは「デザインと社会的責任」

「この会場には、佐藤さんのファンという方が、おそらく大勢いらっしゃると思います」

2018年11月29日、台北市内で開かれた2018ゴールデンピン・フォーラムでのこと。広々とした会場の約200人に向けて司会者からそう紹介されながら登壇したのは、日本のグラフィックデザイナー、佐藤可士和氏だ。氏の著作は『佐藤可士和の超整理術』をはじめ台湾で翻訳出版されており、台湾の書店でも目立つ位置で見かける。待ちに待ったご本人登場だ。

「対象のコアバリューは何かを考え、クリエイティブを使って社会とつないでいくことが自分の仕事だと考えています」

そう話しながら、この日、佐藤氏は2007年に手がけて話題を呼んだ幼稚園の取り組みを中心に紹介していった。校長先生との話し合い、施工前後に幼稚園で起きた変化、設計からオリジナルフォントの開発まで、その全容が丁寧に伝えられた。

佐藤氏のほかにも、オランダ、アメリカ、シンガポールと、海外から招聘された4人のデザイナーが「デザインと社会的責任」をテーマに自身の取り組みを紹介した。

登壇した4人は皆、ゴールデンピン(金點獎)と呼ばれるアワードの2018年の審査員だ。1981年にスタートした台湾の経済部工業局主催の、よいデザインに贈られる賞である。要するに日本の経産省が主宰するグッドデザイン賞である。グッドデザイン賞の「G」マークがよいデザインの証であるように、「P」のロゴはゴールデンピンの認定を受けた優良なデザインだ。

今年のゴールデンピンには、台湾はもとより香港、中国、シンガポール、日本など20カ国以上から応募があった。その数7,532件。栄えあるベスト・オブ・ゴールデンピンに34作品が選ばれ、同時に今年度特別賞3作、コンセプトデザイン優秀賞3作も選出された。認定作品は期間限定で展示されるのだが、そこから台湾で販売というケースもあるという。

アワード全般の運営を担うのは、台湾デザインセンター(台灣創意設計中心、TDC)だ。

その前身、デザインプロモーションセンター(DPC)が設立されたのは、1990年のこと。背景には、台湾の企業は中小企業が圧倒的に多いことがあった。現在も人口約2,300万人の台湾というマーケットに限界を感じていた台湾政府は、全体として付加価値を高める方向を模索していた。目をつけたのが「デザイン」である。90年代の台湾にデザイン事務所は多くなく、当初は海外のデザイナーと台湾企業を結びつけることに重点が置かれた。次第に台湾内でデザイナーの育成が行われるようになり、デザインを学びに海外へ行く人も出てきた。

DPCがTDCへと衣替えをしたのは2003年。今は、台湾のデザイナーと海外企業とのマッチングがセンターの事業の重要な柱だ。ちなみに、過去ゴールデンピンの審査委員長には、nendoの佐藤オオキ氏(2016年度)、GKデザインの田中一雄氏(2017年度)などがあたってきた。18年度はTDCの代表が担当している。

長年、日本企業と台湾デザイナーの橋渡しを担当している崔慈芳(サイ・ジホウ)さんは言う。

「これまではプロダクトデザインが主流でしたが、デザインの対象がどんどん広がってきています。最近ではサービスデザインを手がけるケースも出てきました」

台湾企業と海外デザイナーから、台湾デザイナーと海外企業の組み合わせへ--以前と逆の流れは、台湾デザイナーの力が認められてきたことの証だろう。

では、2018年のベスト・オブ・ゴールデンピン作品とはどんな作品で、どんな人がデザインを手がけているか。台湾の受賞者2人に話を聞いた。

デザインによって伝統に新たな風を起こす

1人目は、呉孝儒(ピーリー・ウー)さんだ。呉さんが手がけたのは、世界的ホテルチェーン、W Taipeiが例年、中秋節に販売する月餅のギフトセット。そのセット「WOWMOON 邀月杯」は特別賞を受賞した。

台湾では毎年、旧暦8月15日を前に月餅を贈答品として送り合う習慣がある。贈答だから、決まって大きな箱入り。月餅はやや重めの甘いあん入りの中華菓子で、披露宴の引き出物にもなるなど、贈答としては定番中の定番だ。

だが、呉さんの手によって生まれ変わった。セットは、リキュールを加えたテイストの月餅に、ホテルのバーで空いたシャンパンボトルをリサイクルしたグラス付き。すでに販売期間を過ぎていて口にすることはできなかったが、定番しか知らない筆者も心惹かれた。企画の経緯について、呉さんは次のように話す。

「きっかけは、先にW Taipeiとのコラボが決まっていた春池瑠璃というガラスメーカーからのオファーでした。ホテルのシャンパンというと、言ってみれば贅沢品ですよね。だから、飲むのはどこか罪悪感がつきまとう。一方ホテルでは連日、お祝いとしてシャンパンを開けるお客様がいる。そこで、シャンパンを飲むという単なる消費行為に終わらせるのではなく、それをリサイクルしてギフトにする、という循環を作り出しました。ガラスは、プラスチックなどと違って100%リサイクルできる素材ですからね」

発想のもとになったのは、ホテル内のプールとバーだった。プールの水面に映った月の姿とバーの組み合わせで、中国唐代の詩人・李白が酒に酔ったあげく水面の月をつかもうとして溺死したという伝説を思い起こした。

「台湾は、ガラスのリサイクルではスウェーデンに次ぐ世界第2位のリサイクル率を誇っています。そういった台湾の取り組みが、作品を通じて広く知られるように願っていました。それに、私自身にとっては、ゴールデンピンの受賞より、今年の販売数が伸びた、という話のほうがうれしかったです」

こう語る呉さん、以前本欄で紹介した新しいお茶に挑戦する「 l 龍團(グエンロンタン)」の顧問でもある。当該記事の冒頭写真で紹介したグラスは、呉さんの提案によるものだ。

「これまで一貫して、台湾のローカルデザインを手がけてきました。結婚式、廟、市場、年夜菜と呼ばれる年越し料理など、昔からあるものはデザインが古くなると、次第に見向きもされなくなる。本質はそのままに、デザイン刷新でより多くの人に届いてほしいですね」

失われつつある技術を次世代に伝える

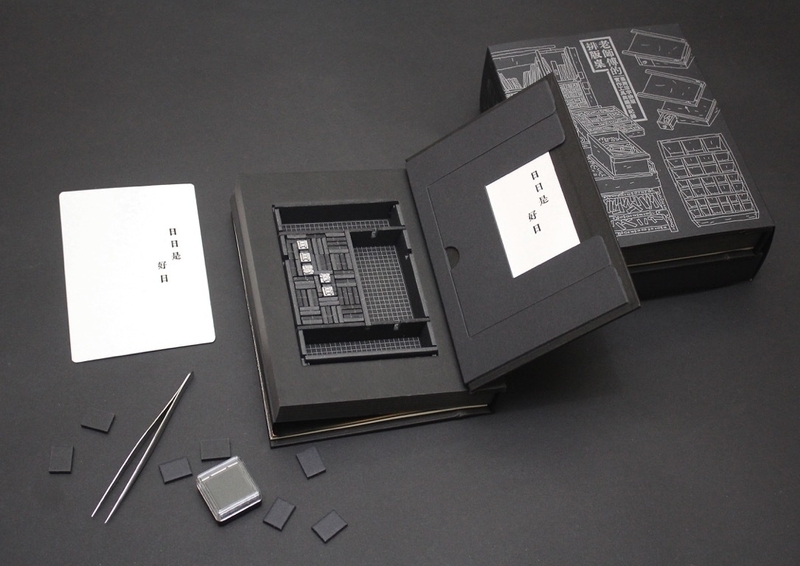

2人目は、高鵬翔(ガオ・ペンシャン)さんだ。高さんが手がけたのは、持ち運びできる活版印刷の卓上セット「老師傅的排版●」(●は卓の十が木)である。中には、紙製の組版セットのほかに、台湾の活字印刷の歴史、職人の作業工程の記録、そして専門用語がコンパクトにまとめられている。もちろん活版印刷だ。

高さんが最初に手がけた名刺サイズの活版印刷キットが評判を呼び、今回の卓上セットの開発につながった。

「最初のものは、たいていが自分の名前を印刷したら終わり。でも、それは皆が、どんなふうに文字を組版すればいいかわからないためだと気づきました」

そこで高さんは2015年から、今も現役で植字を手がけている職人を講師に、組版のワークショップを開いた。その時の参加者の作品を見せてもらった。バラエティに富んだデザインの名刺のほか、チラシ、詩など、さまざまなアイデアが並ぶ。それは、組版の自由度やおもしろさがしっかりと伝わった証でもある。こうした台湾に伝わる技術にはそもそも日本が大きく関わっていた、と高さんは言う。

「台湾に活版印刷の技術がなかったわけではありません。ですが、大きく発展したのは、台湾が日本に統治されていた時期です。当時、活版印刷が最も盛んだったのは台北市の西側ですが、そこには台湾日日新報という台湾最大の新聞社がありました。そのため、周辺に印刷、活字屋などに限らず、関連する会社が集まっていたんです」

台湾日日新報は1898年に創刊され、1944年まで発行されていた新聞である。終戦直前に休止となってしまったが、台湾の印刷文化はこの時期に大きく花開いた。今は台湾の原宿とも称されるエリアにおいて、その面影さえも残っていない。高さんは言う。

「台湾の人や環境に合わせて、台湾独自の発展を遂げていたこともわかりました。職人さんたちに話を聞いても理解できない言葉がありましたが、あとで調べてみると、語源は日本語、というケースも多々ありました」

当時、台湾の活版印刷に関わった人は、関西出身者が多かったようだと高さんは言う。活版印刷の歴史や文化を調べるため、日本や香港などにも足を運び、これはアジア全体にかかわる歴史だと考え、なんらかの形で残していかなければ、という思いが強くなった。

「活版印刷は、欧米から伝わってきた技術ですが、欧米とはまた違った発展を遂げました。台湾の職人は、すでにかなりお年を召した方が多い。その技術は、彼らがいなくなると台湾から消えてしまう。それでは、あまりにももったいない。この作品を通じて、活版の歴史を、次の世代に伝えていければと思っています」

台湾デザインの大いなる可能性

台湾のデザインが正面から日本のメディアで取り上げられた最初は、2015年に発売された「台湾カルチャー・クルーズ」と題する『Pen+』のムックだろう。刊行すぐに話題になり、増刷もされた。誌面では、台湾のデザイナーとして注目されるアーロン・ニエ(聶永真)氏のインタビュー、プロダクトデザイン、セレクトショップなどが紹介された。

一方、日本から来る人たちが口を揃える感想のひとつに、「台湾のデザインはカッコいい」というものがある。たとえば書籍。カバーのデザインセンスは素晴らしく、店頭で競うようにして並べられている。日本に比べると判型も圧倒的に自由度が高く、かえって日本では棚のサイズを意識しすぎているのかもしれない、と気づかされる。

呉さんはガラスをリサイクルする循環を作り出し、高さんは本の形にして技術を持ち運べるようにデザインした。話を聞きながら、改めてフォーラムで佐藤氏が語った「対象のコアバリューは何かを考え、クリエイティブを使って社会とつないでいく」という一言を思い起こした。

さて、今回は受賞作を紹介したが、台湾のデザイナーが社会的課題に取り組んで、ヒットした事例がある。それらはまた別の機会に紹介していこう。