台湾は「8月15日」をどう捉えている? 「終戦」と「光復」の間でゆれる戦争観

「終戦の日」を取り上げた映画と小説

台湾映画の、もはや古典といえる作品の一つに、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の『悲情城市』がある。1989年公開の本作品は、長い戒厳令が続いて、当時はあまり知られていなかった台湾の姿を国際社会に知らしめ、ベネチア国際映画祭最高峰の金獅子賞を受賞した。

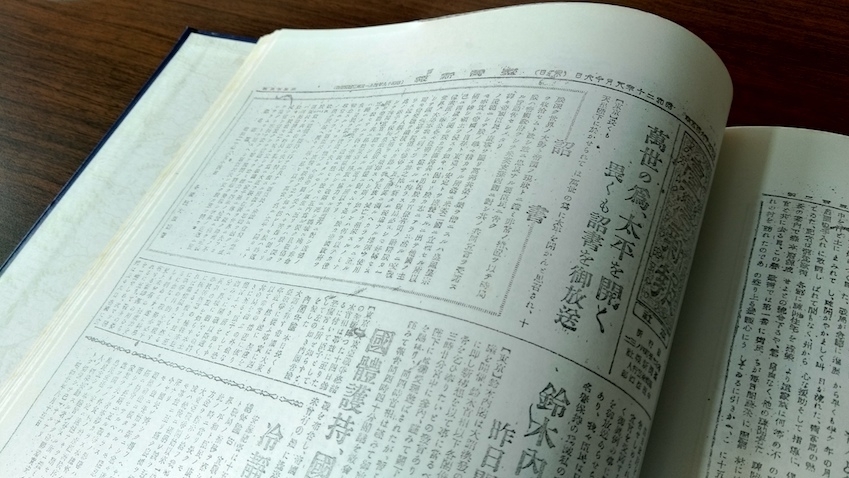

作品は、1945年8月15日、昭和天皇の玉音放送が流れる最中の出産シーンに始まる。この場面は同時に、台湾が日本であったことを強烈なインパクトで紹介し、新しい時代の幕開けを暗示する。物語は台湾語に日本語、そして北京語、上海語が入り混じりながら進む。主たるテーマは、終戦の日ではない。戦後、日本の後に台湾にやってきた国民党政権が台湾にもたらした社会がいかなるものであったかを描く。

映画よりもずっと早くに発表された小説がある。1955年に直木賞を受賞した邱永漢氏がその前年に発表した「濁水渓」である(中公文庫『香港・濁水渓』所収)。

濁水渓とは、台湾の北と南を分ける大きな川の名前だ。この川の存在は、台湾の人たちの間では南北の地域と文化の境目として位置付けられる。作品は、ちょうど侯孝賢監督が『悲情城市』で描いた時期より少し前から始まる。日本統治から国民党政権へと移り変わった後、日本人だった人々はこれを境に中国人へと変わることを迫られる。激変といっていい混乱の最中、大きな社会的事件が起きて拍車がかかるのだが、そんな社会のあり様を、人々はどこか冷静に受け止める様子が詳細な筆致で描かれる。中にはこんな一節がある。

――第二次大戦は終わった。銃をもってする戦争は一応終焉した。しかし、愛とエゴイズムの戦争は一向に終わっていないのだ。

出典:「濁水渓」より

台湾における8月15日が抱える複雑な事情

2人の巨匠が描いた当時の台湾が、近年、ふたたび脚光を浴びている。先の「濁水渓」の一節は2017年末、本のキャッチコピーとなった。書名を『終戦那一天』という。仮に「終戦のあの日」としておくが、本書はタイトル通り、台湾がどのように終戦を迎えたのかがメインテーマだ。

全324ページに及び、戦争の前線、後方、周辺という3部で構成される。第1部の「前線」では志願兵、台湾少年工、医療関係者、第2部「後方」では記者、師範学校生、音楽家の立場から、第3部「周囲」では政治家希望者、在台日本人、海外にいた台湾人という、合計9つの章で構成される。各章とも、登場人物は複数に渡る。戦時下で学生だった李登輝元総統も「師範学校生」の項に登場する1人である。

著者は、台湾大学台湾文学研究所教授の蘇碩斌さんとその院生9人。台湾大学の蘇さんの研究室で、執筆者のお一人でもある馬翊航さんにお話を伺った。

「台湾は、第二次世界大戦に対する共通認識がありません。たとえば1945年5月31日、この日、台北は連合国軍により大きな空襲を受けました。連合国軍であった中華民国が敵である日本を爆撃したのですが、この爆撃を行ったのは敵=日本と誤解している人が少なくありません。多くの人はこの問題にすら気づいていない。私自身はその後、台湾史の書籍を読んで、日本が敵ではなかったと知り、天地がひっくり返るほど驚きました」

蘇さんの話を聞いていたこちらがひっくり返りそうになった。馬さんがこう付け加える。

「教科書の上には『日本が空爆した』とはっきり書かれているわけではないのですが、習っているのは『中華民国』の歴史ですから、皆、敵国である日本が空爆したのだと誤解してしまう。しかも、戦後、台湾とアメリカの関係性は良好でしたから、余計にそう勘違いしやすいのです」

もっとも、この誤解は後に是正が図られたという。

「1999年の教育指導要領(課綱)になってはじめて、日本統治体制のもとで第二次世界大戦に参戦したのであって、中華民国体制下で参戦したわけではないことが明記されました」

1999年というと、ごく最近という印象だが、これには台湾が抱える事情が大きく関係する。

「台湾における8月15日というのは、とても複雑です。複雑というのは、当時、日本統治下において敗戦を迎えたわけですが、中華民国の立場からすると台湾は戦勝側になります。戦争が終わり、1949年になって国民党政府が台湾にきました。新しい政府のもとでは、この時期の出来事を語ることが許されませんでした。つまり、8月15日というのは、台湾では、この日を敗戦と位置付ける人もいれば、戦勝と位置付ける人もいて、立場が分かれる日でもあるのです」

馬さんは、若い世代の体験を話してくれた。

「私は1982年生まれですが、中学高校と一度も『終戦』という言葉を聞いたことがありませんでした。むしろ戦争にまつわるものとしては10月25日の『光復』(もとは失われたものが回復する意。転じて戦後台湾が中国に接収されたことを記念する)が一般的でした。10月は10日が国慶節、25日が光復節、31日が蒋介石の生誕記念日と、台湾にとって重要な月です。以前は光復節は祝日でしたしね。ですから、『終戦』という語があることを知ったのはずいぶんとあとになってからです」

これに蘇さんが続ける。

「10月の印象がこれほど強烈なわけですから、誰も8月のことなんて気にしないわけですよ。おまけに、上の世代は戦争の時期のことを口にしなかったのですから」

台湾では1949年から1987年まで、戒厳令が敷かれていた。この間、徹底的に言論弾圧が行われた。抵抗とみなされると連行され、処刑された。処刑された人の数は数千人とも数万人ともいわれるが、いまだに正確な数字が確定できていない。昔のことを口にしないのは、何も第二次大戦に限ったことではなく、そうした台湾の事情が背景にある。だが、戒厳令が解除されて30年が過ぎ、歴史を見直す取り組みは続いている。

台湾史を掘り起こす取り組み

国立台湾歴史博物館が戦後70周年を記念して「第二次世界大戦下の台湾」という企画展を行ったのは、2014年のことだ。戦後、博物館のボランティア15人ほどの手によって当時を知る人たちのオーラルヒストリーが収集されていた。博物館の読書会と称する会では、男性135人、女性16人による合計97冊の出版物、151の終戦の日の記憶がまとめられた。蘇さんは、企画展を通じてその存在を知る。

「違った背景を持った台湾人の命の記憶が残されている。それが展示だけで終わってしまうのはもったいないと考えて、学生の皆に一から資料を整理し直して、出版する企画を持ちかけたのです」

すぐに出版社は見つかった。蘇さんとゼミ生はおよそ1年を費やし、討論を繰り返しながら、執筆にあたった。書いては直し、書いては直しが重ねられた。結果、各章とも、登場する複数の人物それぞれの立場を明らかにしながら、どのように戦争に巻き込まれていったのかが丁寧につづられる。こうした実際の史料をもとに再構成されたクリエティブノンフィクションという小説仕立ての手法によって、いかにして「読んでもらう」内容にするかに重きを置いた。

馬さんの担当した3章は「スミレと赤十字と南十字星--医療関係者の物語」と題し、2000年に広島県で行われた広東第一陸軍病院の戦友会から始まる。

台湾では、1941年に太平洋戦争が勃発すると、翌年2月から全土で医療関係者の従軍が求められた。それを受けて戦地に赴いた医師と看護師という2人の目線を軸に、どのような思いで応募し、戦地に赴き、どのような体験をし、どのようにして終戦を迎えたかが描かれる。

呉平城は、登場するうちの1人の医師の名だ。医師団を乗せ戦地に向かう船が襲撃され、乗船していた59人の台湾医師のうち生き残ったのは18人で、戦地の病院では性病が蔓延したが罹患した上官の情報は伏せられていたことなど、医師だからこその体験をしている。

8月15日に玉音放送を聞いた夜には、軍医長から「これから君は中国人、我々は日本人だ。いつか中国と日本でアメリカを打とう!」と声をかけられた。反応できずにいた呉医師に代わって、大尉が口を開いた。「軍医長、今もまだそんなことを言っているのですか。日本の多くの人が、同じように、世界を統一し、世界の人に日本語を話させ、和服を着せようとした。だからこそ、今、こんなことになっているんじゃないですか」というやりとりに困惑したシーンが出てくる。日本人の目線では現れないエピソードだろう。

また、かろうじて戦火を生きながらえたにもかかわらず、終戦を迎えて、中国人になるのがいやだと自死を選んだ看護師のエピソードも紹介される。戦争終結と同時に、日本統治から中国国民党へと大きな転換を迎えた台湾の物語には、大きく日本が関係しているのだと思わずにいられない。

台湾人だけでなく日本人とも共有したい

本書が刊行されてから、蘇さんたち執筆陣は、今年の8月15日も含めて各地で読者向けのイベントを行ってきた。馬さんは「こんなに長い期間、この本の話をすることになるとは思っていませんでした」と笑う。

「読者向けイベントに参加してくださった層を見ていると、年配の方から若い世代まで、会場に足を運んでくれました。幅広い層に届いたことがうれしかったですね。特に高校の先生が多い印象を受けました。学校の採用教科書では教えられないことが書かれているわけですが、これまでは学校の先生が教科書の他に用いる教材には、小説が多かったのだそうです。ただ、この本が出てからは、本書を教材に指定する先生も出てきたと聞いています」

まだ日本での刊行予定は正式には確定していないが、「終戦」と「光復」、日本と中国のはざまでゆれる台湾の終戦を知ることで、また違った視点での「8月15日」が見えてくるのではないか。蘇先生も馬さんも「ぜひ日本の人たちにも読んでほしい」と願っている。