久米小百合、音楽宣教師として音楽と真摯に向き合う日々 久保田早紀として「ヒット曲」と向き合った日々

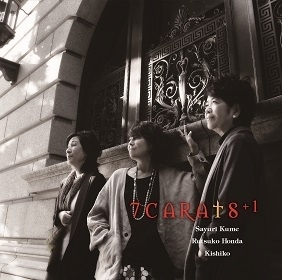

2017年12月23日、久米小百合は東京・目黒の老舗ライヴハウス、ブルースアレイのステージで、久保田早紀の「異邦人-シルクロードのテーマ-」を歌っていた。この日は11月に発売した、9年ぶりの新作『7carats+1』の発売記念「クリスマスライブ」だった。同アルバムは、クリスマス向けという事で現在、ミュージック・ミッショナリー(音楽宣教師)として活動している久米が、様々な讃美歌をゲストボーカルの本田路津子、Kishikoとともに歌っている。ライヴにも本田と、Kishikoが出演し、讃美歌や自身のヒット曲などを披露していた。

クリスマスライヴで、引退後初めて「異邦人」を原曲に忠実なアレンジで、フルコーラス披露

この日、久米は「Amazing Grace」からスタートし、久保田早紀時代のオリジナル曲「星空の少年」「夜の底は柔らかな幻」、そして「異邦人」を、変わらぬ瑞々しく美しい歌声で披露した。久保田早紀としては1979年から1984年まで、約5年間という短い活動期間だったが、ビッグヒットになった「異邦人」を始め、名曲、名アルバムを残している。この日披露した「異邦人」は、久米のライフワークでもある、チャペルコンサートなどでもよく歌われているが、いつもは大体1コーラスしか歌わない。しかしこの日はオリジナルアレンジで、フルコーラス歌ってくれた。「実は引退してから一度もあのアレンジでやってことがなかった」(久米)と、とても貴重なシーンに立ち会うことができた。筆者も初めて生で「異邦人」を聴き、改めてそのメロディ、言葉の美しさ、そしてアレンジの素晴らしさに感動―――それから数か月後、久米小百合にインタビューする機会に恵まれ、久保田早紀時代の事、現在の活動について聞かせてもらった。

ソニーのスター軍団の中で、女子大生シンガー・ソングライター・久保田早紀が注目を集める

久保田早紀が誕生したきっかけは、短大に入学して、CBS・ソニー(現=ソニー・ミュージックエンタテインメント)に自作のデモテープを送ったことだった。それが当時のディレクターの耳に留まり、大学に通いながらデビューに向け、曲作りに励んだ。

「私は当時八王子から、学校がある神田まで中央線で通っていて、ソニーが市ヶ谷にあったので、帰りに途中下車して、ディレクターと曲作りをしていました。曲も作るというよりは、それまで作ったものを直していく感じで、その中に当時「白い朝」というタイトルの「異邦人」がありました。私はライヴハウスでも歌ったことがない本当のアマチュアで、でも当時ソニーには郷ひろみさん、ジュディ・オングさん、岸田智史(現:敏志)さん他スターがたくさんいる中で、ソニー社内でも、この女子大生誰?という感じだったと思います」。

幼いころからピアノを習い、クラシック音楽ばかり聴いていた久米が、小学校6年生の時に出会ったのが、フォークだ、吉田拓郎や赤い鳥、泉谷しげるの歌に触れる中で、中学1年生の時に聴いた、フォークグループ・ガロに衝撃を受けた。大ヒット曲「学生街の喫茶店」(1972年)のB面の「美しすぎて」がお気に入りだったという。そして友達とガロのコピーバンドを作り、耳コピし、コードを紐解いていった。曲を作り始めたのもこの頃だ。

「「学生街の喫茶店」もいい曲なんだけど、他にもいい曲たくさんあって一生懸命コピーしました。でもクラシックしかやってこなかったので、コード進行がわからなくて、でも紐解いていくうちに、子供の頃にバート・バカラックのピアノ曲集が好きでよく弾いていたのですが、それに通じるものがあるという事がだんだんわかってきました」。

「「白い朝」という曲が、アレンジによって中央線沿線から、いきなり中近東に行ってしまって「異邦人」になった」

久保田のソングライターとして資質は、この頃から磨かれていった。彼女が作る音楽の美しさはクラシック、そして親しみやすいメロディはフォークソングの影響を受けている。のちの「異邦人」になる「白い朝」もそうだ。この曲が当時、山口百恵、郷ひろみ他数々のスターを世に送りだしていたCBS・ソニーの名プロデューサー・酒井政利のアンテナにひっかかった。三洋電機のカラーテレビのCM ソングとなるべく曲を社内で探していて、ディレクターから「白い朝」を聴かされた酒井の嗅覚が反応した。「白い朝」「夢飛行」「25時」の3曲あった候補曲の中から、三洋サイドが「白い朝」を選んだ。久保田早紀が生まれた瞬間だった。そして名アレンジャー・萩田光雄の手によって、壮大なストリングスが印象的な、当時流行していたエーゲ海・地中海などの異国情緒の香り漂うアレンジが施され、「異邦人-シルクロードのテーマ-」として、1979年10月1日に発売された。久保田の美貌も注目を集め、140万枚を超える大ヒットになり、久保田はテレビの音楽番組に引っ張りだこになった。

「女子大生がピアノとギターで作った「白い朝」という平凡な曲が、萩田さんのアレンジでお化粧されると、えー、こんな風になっちゃうんだっていうより、失礼な言い方かもしれませんが、こんな風にしちゃうんだってびっくりしたことを覚えています(笑)。国立や国分寺とか中央線沿線のイメージで書いたものが、いきなり中近東に行っちゃったのねっていうのが、正直な感想でした(笑)」。

「歌に自信がなかった。だから表舞台に立つのではなく、ソングライターとしてやっていきたかった」

このヒット以降、当然“「異邦人」のような”曲を、求められるようになり、しかし久保田は表舞台に立つのではなく、ソングライターとしてやっていきたかったという思いがずっとあったという。

「ディレクターは、私が曲を作りたい、でも歌いたくないという気持ちをわかってくれていたと思います。歌には自信がないし、だからカメラやお客さんを前で歌うのが苦手でした。ディレクターはそんな私に「自分で作った歌だから、上手い下手というよりも、自分が一番わかる部分はあるよね」といって励ましてくれました。歌が上手いわけじゃないけど、久保田は声が面白いから、その声の世界というのを作っていきたい、と」。

松任谷由実や大貫妙子といったシンガー・ソングライターに憧れながら、でも自身の世界観を大切にしようと作り上げたのが、「異邦人」の2か月後に発売された1stアルバム『夢がたり』だ。50万枚を超えるヒットになった。以降もシングル、アルバムのリリースを重ね、でも「異邦人」を作るもっと前から作っていた曲達も聴いてもらいたいなという思いがあって」、アルバム『エアメール・スペシャル』(1981年5月)をリリースした。それまでの久保田の作風とは一線を画す、異国ではなく東京で生活をする、普通の女性の目に映る風景が切り取られたニューミュージックテイストの一枚になっている。大きな期待、ヒット曲を求められ続ける重圧、そして焦燥と不安の日々を過ごしていた彼女が、自身を“解放”したのがこの作品なのかもしれない。7枚のアルバムで、様々な音楽性を提示し続け、その作品は今も聴き続けられ、久保田のソングライターとしての才能の素晴らしさは語り継がれている。

特にお気に入りの作品は「『夢がたり』と『夜の底は柔らかな幻』」

久保田早紀は5年間の活動の中で、シングル9作、アルバム7作を発表している。中でも特にお気に入りの作品を聞くと、「『夢がたり』と最後のアルバム『夜の底は柔らかな幻』ですね」という答えが返ってきた。『夜の~』では、その後パートナーとなる久米大作氏がアレンジを手掛けている。「当時、ケイト・ブッシュに憧れていて、彼女がやっていた多重録音をいつかやってみたいと思っていました。このアルバムを作るときは、もう主人(久米氏)と結婚して、引退することを決めていました。最後の作品になるので、やりたいことを全部やろう、出し切ろうという感じでした」。その言葉通り、何にも囚われることなく作り上げたラストアルバムは、久保田早紀を構成する音楽性を一曲一曲に昇華させた、アーティストとしてまさに深化した傑作だ。

「「異邦人」のヒットの裏で、私という人間は一体何者なんだろうってずっと思っていた」

「テレビとかミュージックビデオは、私にとっては出るものではなく、見るものだったのだと思います。デビューしていきなり売れてしまって、たぶん順番が違ったのだと思います。シングルを3枚くらい出して、ライヴで経験を重ねてからのブレイクであれば、この座は渡さないと思ったかもしれません。簡単に辞めちゃったよねってよく言われますが、自分の中では「異邦人」という曲がヒットしたけど、私という人間は一体何者なんだろうってずっと思っていたし、辞めても誰からも惜しまれないだろうし、早く結婚した方が私の人生にはいいんじゃないかってずっと思っていました」。

「ヒット曲を作る事だけが人生じゃない」という事を教えてくれた、小坂忠の言葉とは?

デビュー曲がいきなりミリオンヒットとなり、一躍時の人となって、想像を絶するスピード、ペースでキャリアを積んで行く中で、自分自身を見失うことが度々あった。ずっと居心地の悪さを感じながら、そして自身に問い続けながら歌っていた久米は、子供の頃、教会の日曜学校に通い、そこで聴いた讃美歌が好きだったこともあり、1981年にはプロテスタントの教会で洗礼を受け、クリスチャンになっていた。「キリスト教のバイブルカレッジや、神学校に通っているときに、やっぱり神様って色々な人に物、才能を与えるというか、歌う、踊る、ビジネスをするとか、それぞれにその賜物という、“タレント”を与えているとしたら、久米さんは歌うことができるのだから、それを全くやらないで、聖書と向き合うだけ、奉仕活動するだけというのは、神様はあまり嬉しくないのでは、と先輩が言ってくださって。でも聖歌や讃美歌だけを歌うのではなく、昔の歌を歌ってって言われたら「異邦人」も含めて、昔の歌を歌えばいいし、音楽というものを、あまり固く考えなくていいのでは、と。それで、音楽で何か別の形でお役に立てるのならって思い始めたのが、結婚した後でした。それと、仲良くしてくださっていたシンガー・ソングライターの小坂忠さんが、「長いスパンで聴いてもらえる音楽には、ティッシュペーパーみたいに消費される音楽とは違うよさがある。そういう音楽を作っていくのはどう?」という話をしてくださった時に、確かにそうだな、ヒット曲を作る事だけが人生じゃないと思いました」。

1986年からミュージック・ミッショナリー(音楽宣教師)として音楽活動をスタートさせる

1984年のライヴを最後に、商業的な音楽活動にピリオドを打ち、翌85年、久米大作氏と結婚し、86年からミュージック・ミッショナリーとして、音楽活動を行うようになった。

「教会に通い始めた頃は、私のことなんて誰もしらないし、華やかな業界とは真逆の環境が心地よかった。そのうち信徒さんや色々な教会の方から、元歌手の方ですよね?と言われるようになって、よかったらうちの教会、幼稚園に来て、歌を歌ってもらえますかと声をかけてくださるようになって。でも聖書のことがわからないと、キリストのお役に立てないと思っていましたが、歌が歌えるというだけで、お役に立てるんだとわかり、幼稚園に行けば童謡から聖歌、讃美歌まで色々と歌いました。すべて自己流だったのですが、でも感動したって言って下さる方がいて、聖歌や讃美歌もこんなに崩してもいいんだ、許されるんだとわかってからは、さらに色々なところで歌わせていただく機会が増えました」。

音楽宣教師はというのは、まさに音楽を通してバイブルの福音を伝える仕事だ。聖歌や讃美歌はもちろん、コンテンポラリーな音楽で、キリスト教を親しみやすいものにし、気軽に教会へ足を運んでもらうべく、そのハードルを下げる役割もある。9年ぶりの新作『7carats+1』もそのひとつだ。

9年ぶりの新作、讃美歌集『7carats+1』を作ろうと思ったきっかけとは?

「アルバムを作りませんかというお話をいただいた時は、曲を書き溜める時期でもないし、東北への震災復興のための支援も続けていましたので、最初はお断りしました。でもクリスチャンの方から、クリスチャン向けのアルバムをまだ作っていないですよね、と言われ、そういえばそうだなと思いました。それで、讃美歌集を作ることになりました。定番の讃美歌や私が子供の頃から好きだった讃美歌を一人で歌うのではなく、私が好きな女性のアーティスト、クリスチャンの女性アーティストをゲストに迎えて歌うことを提案しました。本田路津子さんとKishikoさんにお世話になって、主人にプロデュースをお願いして、何百曲もある讃美歌の中から、時季的な事も考えて8曲を選びました。コンセプトは、クリスマスの時期に、お母さんが家で家事をしながら、車を運転しながら聴き流すことができるものにする事でした」。3人のシンガーの全く違う声、歌い方が、讃美歌をより身近なものとして伝えてくれている

29年ぶりにイスラエルへ。「いつも読んでいるバイブルが立体的になって、不思議な感覚だった」

久米は先日、29年ぶりにキリスト教の聖地・イスラエルを訪れ、そこでライヴも行った。「久しぶりにイスラエルに行って、いつも読んでいるバイブルが立体的になって、不思議な感覚でした。聖地巡礼はもちろんのこと、最終日にミニライヴもやらせていただきました。10日間歩いたイスラエルの思い出が蘇ってきて、「異邦人」も含めて歌わせていただいたとき、感無量でした。今年は現代イスラエルが建国70周年で、世界中から観光客が訪れる観光立国ですが、日本での報道を見ると危険な場所というイメージが伝わっています。確かに危険といわれている地区はありますが、そこ以外は安全です。伝えていくことが自分の仕事だと思いますので、どうやってこの素晴らしい国の事を伝えるべきか、考えながら旅をしていました」。

楽しかった事も苦しんだ事も含めて、久保田早紀時代があったからこそ、まさに久米の天職とでもいうべき、現在の音楽宣教師という“役割”を授かったともいえる。全てを受け入れ、音楽と真摯に向き合う久米小百合の歌声は、これからも多くの人々の心を癒し、背中を押してくれるはずだ。