トンガ火山噴火による気候変動の考察速報

2022年1月15日にトンガにある海底火山(フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山)が大規模噴火しました。この影響により、地震による津波とは異なる仕組みで、太平洋全体で潮位の上昇が起こりました。この現象は、火山噴火の影響としては珍しい事例です。火山噴火の影響で、普通真っ先に思いつくのは、噴火により放出された火山灰などの粒子による降灰の影響や、大気汚染の影響でしょう。そして、大噴火になると、地球規模の気候変動を起こすことも知られています。私の専門は、大気中の微粒子(エアロゾル)が引き起こす気候変動のコンピュータシミュレーションなので、火山からの噴出物による気候変動については、普段から研究対象となっています。この記事では、火山噴火による気候変動の仕組みを解説するとともに、まだ噴火直後で科学的知見は限られているものの、トンガ火山噴火について現時点でわかっていることをまとめます。

気候変動を及ぼす火山噴出物は「二酸化硫黄」と「火山灰」

火山が噴火すると様々な物質が放出されますが、量的に検知できる程度の気候変動を及ぼす可能性のある物質は、二酸化硫黄と火山灰です。温室効果ガスである二酸化炭素や水蒸気も放出されますが、元々大気中に存在している量と比較すると極めて微量であるため、火山噴火による気候変動の場合には、基本的に考える必要はありません。二酸化硫黄は気体で、そのままでは気候変動を起こさないのですが、大気中で酸化の化学反応が起こって硫酸塩になり、気候変動を起こす液体の微粒子となります。この微粒子のサイズは極めて小さく、1ミクロンよりも小さい微粒子が大半を占めます。実は、この硫酸塩は、大気汚染を起こすPM2.5の主要な組成でもあります。石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料を使っても、二酸化硫黄が出てくるためです。(なお、PM2.5は大気中の微粒子をサイズで分類しているだけであるため、火山起源の硫酸塩もPM2.5ということになります。)

火山灰の組成は鉱物やガラス質ですが、最初から固体の粒子であるということもあり、硫酸塩よりサイズが大きい粒子が大半を占めます。サイズが大きいと重力で落下しやすくなるため、噴出される質量が多くても、大気中に長期間とどまることのできる微粒子の比率は高くありません。

大火山噴火では高い高度へ一気に放出される

二酸化硫黄・硫酸塩やサイズの小さい火山灰は、大噴火の勢いで、一気に高い高度まで運ばれます。高度十数キロメートルよりも高い成層圏では、対流がほとんど起こらないため、これらの微粒子が成層圏まで運ばれると、落下しにくく、長期間にわたって大気を漂うことになります。

ちなみに、高度十数キロメートルよりも低い対流圏では、1ミクロンよりも小さい微粒子であっても、長くて1週間程度で地表面へ落下して、大気からは取り除かれます。このため、化石燃料を使って放出されるPM2.5は都市部で濃度が高く、都市部から遠く離れた場所では、PM2.5が都市部から運ばれる前に落下するので濃度が低くなります。

火山噴火により放出された粒子は気温を下げる

硫酸塩や火山灰の微粒子は、太陽光を散乱する効果を持ちます。上空に多くの微粒子が存在すると、上空で太陽光が散乱されて宇宙へ戻っていってしまい、地表面まで届く太陽光が弱まります。この結果、地表付近の気温が下がります。大火山噴火からは、何日も何ヶ月も大量放出が続くわけではありませんが、1度きりの現象でも、微粒子が成層圏まで一気に運ばれると、落下しにくくなるため、この気温を下げる効果が継続します。

微粒子による気候変動の仕組みについては、「PM2.5が引き起こす気候変動」という記事でも解説しています。その中の「空がかすむと気候変動」という節です。成層圏にはほとんど雲はないため、「PM2.5が雲を変える」はここでは考えません。

過去には当時の地球温暖化を打ち消す事例も

最近の大火山噴火による気候変動で有名なのは、1991年6月のフィリピンのピナツボ火山の大噴火です。成層圏に大量の硫酸塩や火山灰微粒子が放出されて、その後の研究により、地球全体の平均気温が一気に0.5度程度下がったと見積もられています。その当時の人間活動による温室効果ガス放出での地球温暖化をほどんと打ち消す程度の規模でした。40歳前後以上の方は、日本で1993年に冷害で米の生産量が不足して、それまで輸入をしてこなかった米をタイなどから輸入したことを覚えているでしょうか。この冷害の主な原因が、ピナツボ火山の大噴火であると考えられています。

その前には、1982年にメキシコのエルチチョン火山が大噴火して、成層圏へ大量の微粒子を放出したため、ピナツボ火山よりも少し小さい規模ですが、やはり気温低下をもたらしました。

今回のトンガ火山についてわかっていること

トンガ火山から放出された二酸化硫黄・硫酸塩や火山灰などの量は、具体的な研究が今後なされて詳細にわかってくるものと思いますが、現時点でわかっていることをまとめておきます。

大気中の二酸化硫黄の濃度は、特定の人工衛星のデータを解析することで得られます。ミシガン工科大学のSimon Carn教授が、ヨーロッパ宇宙機関ESAが運用するSentinel-5という人工衛星に搭載されているTROPOMIというセンサーから得られたデータを解析したところ、今回のトンガ火山から放出された二酸化硫黄の量は、およそ0.4Tgであろうという初期的な結果を述べています(Tgはテラグラム=1兆グラム)。ものすごい量であることは間違いありませんが、先ほど話に出てきた、ピナツボ火山やエルチチョン火山の大噴火と比べると、これでも少ないのです。ピナツボ火山大噴火の時は、二酸化硫黄がおよそ20Tg (*1)、エルチチョン火山大噴火の時はおよそ7Tg (*2) 放出されたと推計されています。つまり、今回のトンガ火山からの二酸化硫黄の放出量は、ピナツボ火山の時の50分の1程度ということになります。ただし、これは初期解析の結果であるため、今後詳細な解析がなされて、数値が変わる可能性はあります。今回は海底火山であるため、大気中への噴出量に影響を与えた可能性があります。つまり火山灰が大気中まで飛び出しにくくなったり、二酸化硫黄は水に溶けるため、海水にある程度吸収されたりしたかもしれません。

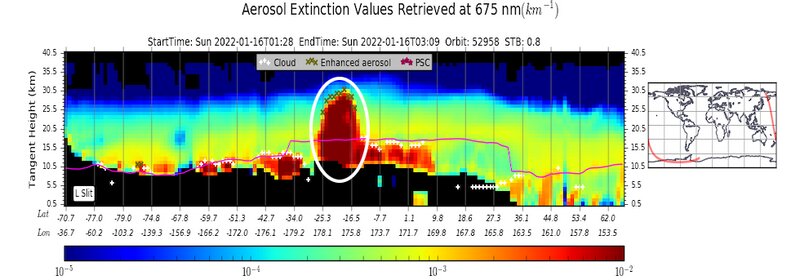

また、アメリカ海洋大気局NOAAが運用するSuomi NPPという人工衛星に搭載されているアメリカ航空宇宙局NASAのOMPSというセンサー群からのデータを利用して、成層圏にある微粒子の量と高さ分布が解析されています。下図は、1月16日に測定された解析データで、白線で囲った部分がトンガ火山の影響を示しています。明らかに周囲とは異なる赤色の部分があり、微粒子の量が多いことを示しています(微粒子によって太陽光が通り抜ける量がどのくらい減っているかを測定しています)。赤色の部分が高度およそ30kmまで到達していますが、これは噴煙の高さを示しています。この高さは、ピナツボ火山大噴火より少し低いですが、エルチチョン火山大噴火よりは高いです。しかも、ピナツボやエルチチョンとは異なり、今回は海底火山です。海面下から噴出しているにもかかわらず、およそ高度30kmまで到達しているということは、爆発の勢いは凄まじく、まさに大噴火です。

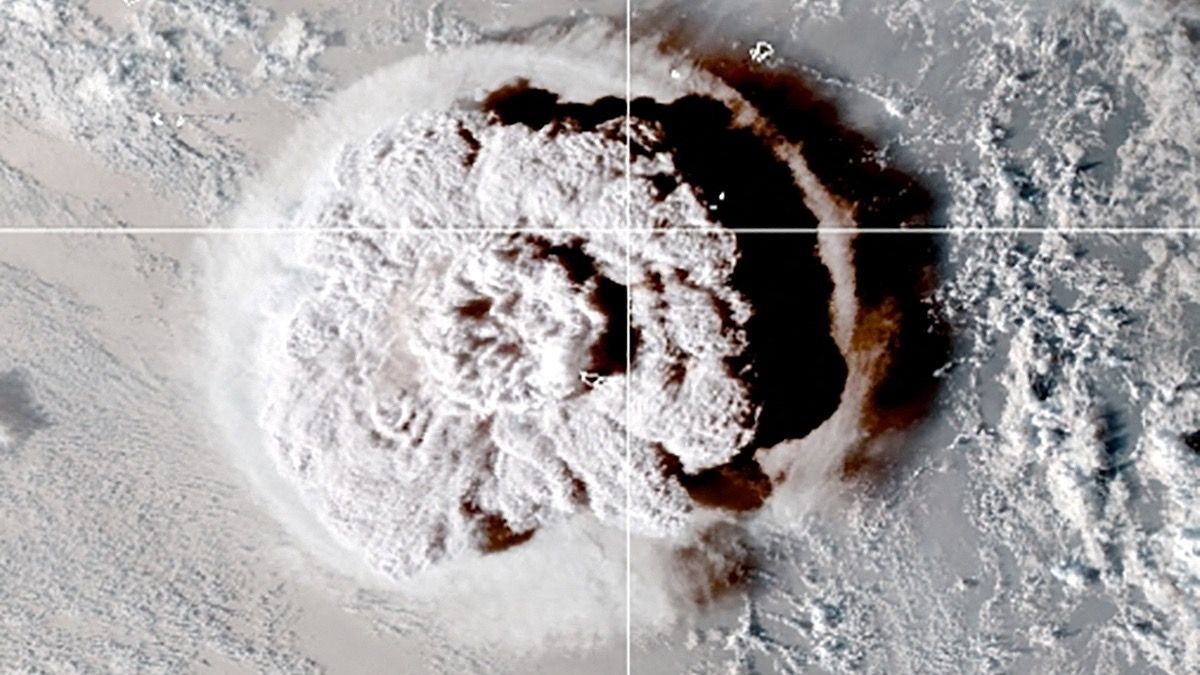

日本の人工衛星も状況把握に貢献しています。気象衛星「ひまわり」8号から取得された10分ごとの雲画像により、今回の大噴火の速度と広がりが明確に捉えられました。以前の「ひまわり」では、1時間ごとの画像しか取得できなかったので、最新の人工衛星の実力を発揮したと言えます。今後の詳細な解析にとって貴重なデータです。

トンガ火山による気候変動の見込みは?

上で述べたとおり、現在のところ、二酸化硫黄の排出量がピナツボ火山を大きく下回ると推計されているため、地球規模の気候変動への影響は限定的ではないかと想像はできます。しかし、それを研究により科学的に量的に示しておく必要があります。

上の図で示したデータから、気候変動を起こす原因物質である、大気中の硫酸塩や火山灰の微粒子の量や高さ分布がわかるため、噴出量がおおよそ推計できます。その推計データを、微粒子による気候変動を計算できるソフトウェアである気候モデルへ入力して、今後の気温変化を予測することができます。私自身、その気候モデルを開発していますので、トンガ火山の噴火の気候影響を計算すべく、現在、研究者仲間と準備を進めています。気候モデルは、物理や化学の法則に基づいてプログラミングされているため、気候に関する現象を科学的に理解するために非常に有効な道具です。

なお、大規模な火山噴火であっても、気温の低下が継続する期間は1〜2年です。したがって、人間が二酸化炭素などの温室効果ガスを大量に排出し続けている現状では、進行している地球温暖化が大規模火山噴火で止まるわけではありません。引き続き、気候変動をできるだけ抑える対策が必要です。

(*1) 例えば Guo et al. (2004), doi:10.1029/2003GC000654.

(*2) 例えば Krueger et al. (2008), doi:10.1016/j.jvolgeores.2008.02.026