「ヒクソンVS.ヒョードル」は14年前に米国で実現するはずだった!その経緯と消滅した理由──。

突然舞い込んだオファー

「ヒョードルと闘わないか」

そんなオファーがヒクソンのもとに届いたのは2006年のことだった。

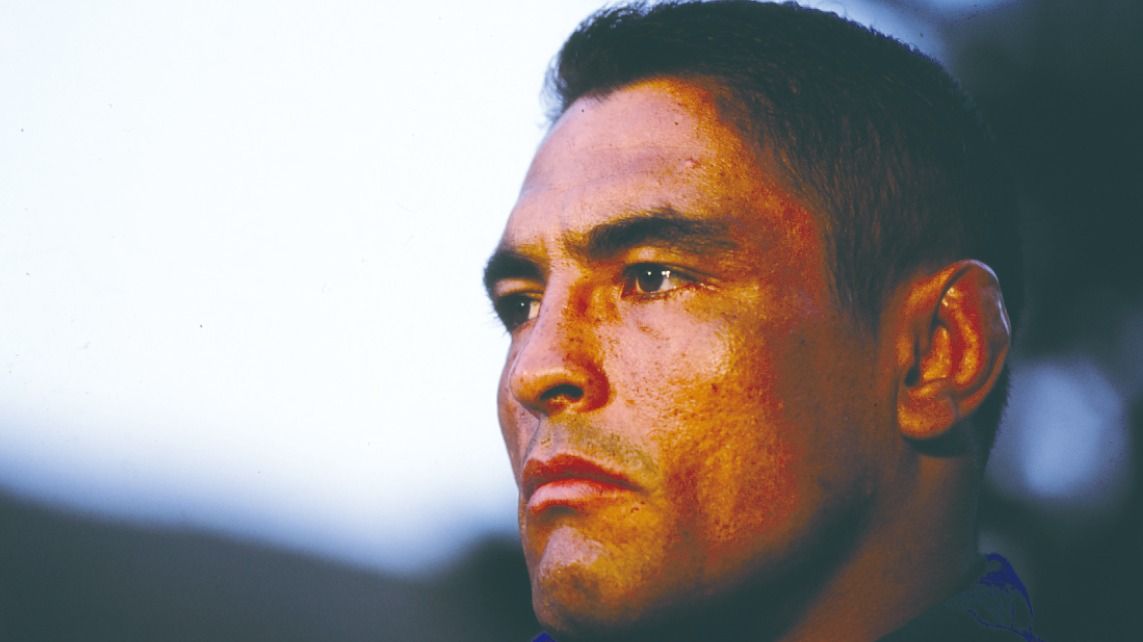

ヒクソンが最後にリングに上がったのは2000年5月26日。東京ドームで開催された『コロシアム2000』のメインエベントで船木誠勝と闘い、勝利(チョークスリーパー、1R11分46秒)している。

その後、彼にはさまざまなことがあった。

翌2001年2月に愛息(長男)ホクソンがニューヨークでオートバイ事故により死亡。享年19、早すぎる他界にヒクソンと彼の家族は悲しみに暮れた。

この頃、ヒクソンには日本の格闘技団体から、いくつかの話が持ち掛けられていた。PRIDEからは桜庭和志戦、新日本プロレスからも長州力戦を求められた。後者の話はまとまりかけていたのだが、ホクソンの死によって流れる。

闘うことよりも、沈み切った家族を守ることをヒクソンは優先したのだ。

2005年には、妻のキムと離婚した。

これは、ヒクソンから申し出たことだった。

(娘たちも、息子のコロンも育ち、それぞれで生活できるようになった。これからは自由に生きたい)

それが理由だった。

カリフォルニア州パシフィック・パリサデスに構えていた邸宅、そして財産のほとんどをキムに渡し、故郷リオ・デ・ジャネイロへと戻る。

ヒクソンは「まだ闘いたい」と思っていた。

そんな時、突然に興味深いオファーが舞い込んだのである。

「ヒョードルと闘わないか」と。

この話を私は、現役を引退した後のヒクソンから聞いた。

「オファーはテキサス州にいるプロモーターからで、彼は新たなMMA(総合格闘技)イベントを立ち上げようとしていた。そこで私とヒョードルの試合を組もうとしたんだ。

ファイトマネーを含む条件も私を満足させるものだったし、試合までの準備期間も十分に保たれていた。闘いたいと思ったんだ」

『闘えるぞ』と心が言う…だが肉体が

ヒクソンvs.ヒョードル。

当時、多くのファンが熱望したカードである。

アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ミルコ・クロコップらを破ってPRIDEヘビー級王座に君臨する「皇帝」と「グレイシー一族最強の男」の対決──。

だが、この時、ヒクソンには一つの不安があった。

「こんな好条件なオファーは、それまでになかったから私は闘いたいと強く思ったが、迷いもあった。それは、体調が万全ではなかったことだ。右足に強い痛みを感じていた。

それでも試合までには8カ月という時間がある。ならば何とか治せるのではないかとも考えたよ。でも右足の痛みは、何らかの怪我によって生じているものではなく長年の闘いの蓄積によるものだったから厄介な気もした。

私はオファーを受けるべきか否かで迷っていた」

ヒクソンが続ける。

「するとプロモーターは、私にこう言ったんだ。

『契約書にサインをしてくれたら、約束の金額をお渡しします。もし3カ月後にキャンセルすることになったとしても、そのお金は返してもらわなくて結構です』と。

それは、私にとってはとても都合のよい話だが、そういうわけにはいかない。(契約書に)サインをすれば、私が理想のコンディションを整えられなくてもリングに上がるべきだろう。お金だけ貰っておけばいいと言う人もいたが、それは私の理念に反する」

結局、ヒクソンはサインをしなかった。

「闘えなかったことは残念だった。でもいまは、あれでよかったと思っている。8カ月経った後も足の痛みが消えなかった。カラダを万全の状態に戻せなかったんだ」

いまも右足は痛む?

「普段の生活では痛みは感じなくなっている。それに普通に練習する程度なら支障がないところまで回復した。でも追い込んだ練習はもうできない。

あの時(サインをしなかった時)に思ったんだ。

今回のオファーを断っておいて、足の回復を願いながら次のオファーを待って別の試合に出るというのは筋が通らないだろう、と。心は『まだ闘えるぞ』と言っていた。でも、肉体がついていかなかった。

神様が私に告げていたんだ。

『もう闘わなくていい』と。

そう思うに至って現役を引退することを決めたよ」

その時、ヒクソンは48歳。すでに満身創痍で、とうにピークを過ぎていた。

対してヒョードル30歳、PRIDEのリングで無敵を誇り絶頂期にあった。

夢の対決を観たかった。実現していたら結果はどうなっていただろう。

ただ、こうも思う。18もの年齢差があり全盛期が異なるふたりが拳を交える必要があっただろうか。互いにとって、また両雄を愛する観る側にとっても、この試合が幻に終わって良かったのではないかと──。