秋元康はインターネットの片隅で「鎖国」を叫ぶ──が、HYBEとSKY-HIは独自の道を突き進む

HYBEの「J-POPお断り」

メロディが鮮明でダイナミックな流れの、起承転結がはっきりとした定型化された曲の構造(A: Verse - B: Pre-Chorus - C: Chorus)の音楽デモはご遠慮ください。

これは、2年ほど前にBTSが所属するHYBE(旧Big Hit Entertainment)が日本でプロデューサーを募集したときの一文だ。特定のタイプの曲を「ご遠慮ください」と明確に言い切っている。おそらく、過去にそうしたデモばかりが送られてきてうんざりしたのだろう。

この募集要項では、他にも「グローバル音楽市場で競争力のある音楽」のデモを提出するように求めている一文があり、つまり「定型化された曲」ではグローバルでは闘えないとHYBEが認識していることがわかる。

では、この「メロディが鮮明でダイナミックな流れの、起承転結がはっきりとした定型化された曲」とはなにか?

おそらくそれはJ-POPだ。

要項にある、「A: Verse - B: Pre-Chorus - C: Chorus」の定型化された構造とは、日本的に言えば要は[Aメロ-Bメロ-サビ]の曲のことを指す。J-POPは、いまもサビを中心に曲が組み立てられており、序奏がサビまでの助走となっている。

近年ストリーミングサービスで台頭してきたYOASOBIやOfficial髭男dism、優里などもこのような典型的なJ-POPだ。HYBEはそうしたJ-POPでは海外に通用しないので「ご遠慮ください」と述べている。

“演歌”化したJ-POP

こうしたK-POPの姿勢に反応したのは、ゲスの極み乙女などで活動する川谷絵音だった。彼は、BLACKPINKのアルバムに言及した上で、J-POPとK-POP(グローバルに流行する音楽傾向)の違いについてこう分析する。

まず根本的に違うのは、J-POPでは歌を乗せるためにビートが存在するが、K-POPではビートと歌が同時に補完し合いながら鳴っている。分かりやすく言えば、J-POPは、はっきりと歌を押し出していて、K-POPはリズムと歌で曲を押し出している。

K-POPが勝負をしているグローバルチャートでは、ヒップホップやEDM、R&Bだらけで、基本的にAメロ、Bメロ、サビのような、明確な展開はない。代わりにリズムとメロディーの反復、しかもコードもあまり変わらないことが多いのだ。

川谷絵音「募るJ-POPへの危機感 K-POPは世界標準」2020年12月22日『NIKKEI STYLE』(リンクはインターネット・アーカイヴ)

この川谷の分析は、現在の日本と世界の音楽状況を的確に捉えている。それは洋楽やK-POPを日常的に聴いている者にとっては当然の認識だが、J-POPにどっぷり浸り続けてきたひとには青天の霹靂かもしれない。

たとえばBTSの「Dynamite」が典型だが、同じコード進行を繰り返すファンク特有の構造となっている。その魅力はメロディよりもリズムにあり、曲のどこを切り取ってもその特徴は変わらない。

ファンクではないが、DUA LIPAやThe Weekndにも見られるこうしたミニマリズム傾向は、YouTubeやストリーミングサービスを中心とする音楽受容の変化とも同期しており、一過性の現象とは片付けられない(日本のメジャーシーンで一瞬この方向に舵を切ったのは、2019年に「Turning Up」[→MV]を発表した嵐だった)。

現実問題として、従来のJ-POPとロックサウンドを中心とした日本の音楽シーンは、グローバルな流行からは大きくかけ離れたものになっている。10~30年前に終わったサウンドが、いまもヒットを続けている。たとえば“ジェネリックHi-STANDARD”としてのWANIMAや、“ジェネリック小室哲哉”としてのYOASOBIなどがそうだ。

こうしてJ-POPは“演歌”(変わらないジャンル)と化した。

川谷絵音は、こうしたJ-POPの内閉的な状況を踏まえて以下のように危機感を見せている。

「J-POPがダメだとかではないが、これでは世界で戦えない。変化の時が来ている」(同前)

改革を阻む開き直りと逆ギレ

こうした日本のポピュラー音楽への指摘に対しては、しばしば雑な反論が見られることも珍しくない。

「J-POPとK-POPを比較する必要があるのか!」

「日本は国内マーケットが大きいからべつに海外を目指す必要なんてない!」

といったものだ。

こういう開き直りと逆ギレが混淆した論拠なき感情的な反論は、無論のこと現在のマクロな音楽状況を等閑視したうえで発せられている。

現在は、インターネットとスマートフォンによって(良し悪しはともかく)音楽は急速にグローバル化している。インターネットは情報を瞬時にやり取りするものなので、デジタルデータの音楽コンテンツ(情報)がグローバル化するのは避けられない。しかも、スマートフォンやそれにともなうYouTubeやストリーミングサービスの浸透は、音楽へのアクセスをより簡便にした。

よって、国内だけで音楽を捉えること自体がもはやナンセンスであり、そのマインドセットでは当然海外コンテンツと競うことはできない。事実、K-POPにとって最大の輸出国はいまもむかしも日本であり、その輸出額も増え続けてきている(下グラフ参照)。

若い女性を中心にK-POPの人気が絶大なのは、もはや説明するまでもないだろう。しかもいまはJO1やINI、NiziUと、“K-POP日本版”のグループも大人気だ(「“K-POP日本版”が意味すること──JO1とNiziUは抹茶ティーラテになるか」2020年9月28日)。

だが、こうした状況の改革を阻害する勢力もいる。それは直接的に“抵抗”する勢力ではなく、従来のビジネスモデル=既得権を護持するためにひたすら古いやり方を続けている存在だ。

それが、秋元康とジャニーズ事務所だ。

秋元康「韓国には勝てない」

ジャニーズはともかく、秋元康は古い方法論を続けていることを明確に自覚している。

昨年11月、秋元は朝日新聞の取材で、現在の韓国エンタテインメント全般について話している。『イカゲーム』を絶賛したあとで、K-POPについて以下のように話している。

秋元「アイドルで言えば、あそこまでのクオリティーを作るのは非常に難しいと思うんです。韓国では過酷なレッスンを長期間やっているわけで、そういうところには勝てない。だけど、なんで日本のアイドルやアニメが世界に行けたのかというと、『鎖国』していたからだと思うんです」

「つまり、アニメもウォルト・ディズニーを目指したんじゃなくて、独自の価値観を持っていたから、京アニとかスタジオジブリにしか作れない世界観が生まれ、世界から日本に注目が集まった」

「日本のアイドルもそうなんです。アメリカで通用するほど、英語もしゃべれないし、ダンスもあんなにパキパキに踊れないから、こっち側で『オタク』と呼ばれるアイドル文化を勝手に日本だけでやっていたら、フランスやアメリカのオタクたちが日本のAKB48とかBABYMETALとかセーラームーンみたいなものに興味を持ってくれたということじゃないかと思います」

「だから、『アメリカっぽいもの』を作ったら負けると思うんです。『鉄棒理論』とよく言うんですが、小学校のときにドッジボールをみんながやっていて、ちょっと出遅れるとドッジボールに入れない。しょうがないから鉄棒で遊んでいて、自分たちで面白い遊び方を生み出して盛り上がっていると、ドッジボールをやっていた連中が鉄棒に入れてくれとやってくる。“あの鉄棒”を作らないと勝てないと思います」

「今は校庭の一番良いところで韓国がドッジボールをやっているわけだから、日本がドッジボールに参加しようと思っても無理です」

秋元は、日本のエンタテインメントが「鎖国」状態を続けてきたことをちゃんと認識しているし、それを肯定的に捉えている。

これまでの秋元は、CD浸透期におニャン子クラブを成功させ、CD衰退期にAKB48と坂道グループを大ヒットさせたように、メディア転換期の隙を突くのが上手かった。メディアとコンテンツの関係を率先して見抜く能力に長けていたと言える。

インターネットについても、ブロードバンド(大容量回線)に切り替わりつつあった20年以上前に、AKB48のヒットを予言するかのようなコメントを残している。

テレビの前から「お茶の間」が消えたように、現代は情報の受け手としての大衆が存在しない。大多数の支持がヒットにつながる「最大公約数の時代」は終わった。これからはインターネットのように「最小公倍数の原理」が支配するパーソナルなメディアが流行の拠点になる。こだわりを持つ少数が面白いと思うものが核になり、それに共感する人々の輪がドミノ倒しのように広がっていくような現象が主流になっていくだろう。

日本経済新聞朝刊2000年1月29日付「音楽・映画のネット配信、創造活動揺さぶる波――特定の層を意識」

この段階で、秋元のメディアを見抜く目はたしかだった。劇場を拠点に火をおこし、古いメディア(CD)と機能不全となりつつあったランキング(オリコン)を利用して“人気錬金術”を成功させた。もちろんそれは、メンバーの丸坊主騒動やファンによる複数の暴行事件など重大の副作用も生じさせたが。

古くなった秋元康「鉄棒理論」

だが、そんな秋元にも最近陰りが生じつつある。CD売上が音楽ランキング(ビルボードチャート)に反映されにくくなり、新型コロナによって握手会も開催できなくなったためにCD発売も滞っていた。

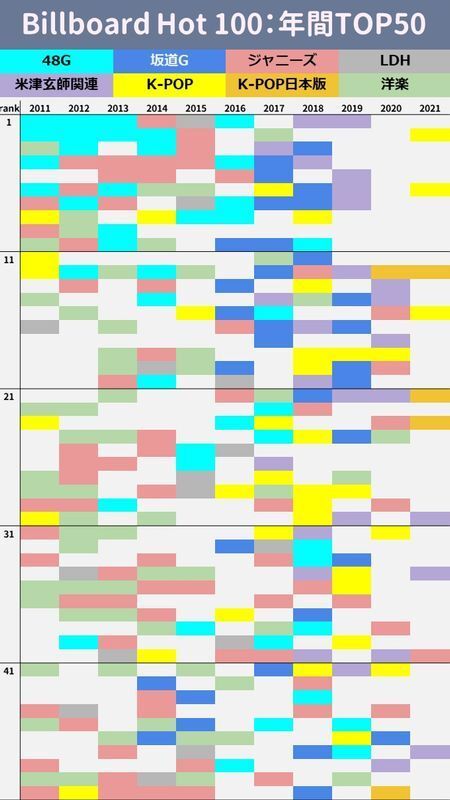

結果、AKB48グループや、乃木坂をはじめとする坂道グループの人気は低落の一途をたどっている。日本のメイン音楽チャートとなったビルボードでは、2019年からAKB48グループはもちろんのこと、坂道グループやジャニーズも年間上位から姿を消している(下表参照)。

昨年から今年にかけては、秋元プロデュースのザ・コインロッカーズとラストアイドルが解散となった。AKBと坂道で培ったビジネスモデル=AKB商法はこうして破綻した(「『AKB商法』破綻後の“音楽をちゃんとやるAKB48”──LE SSERAFIMと競うグローバル時代」2022年4月29日/『Yahoo!ニュース個人』)。

日本のポピュラー文化状況を「鎖国」とする認識そのものも、もはや10年前の段階にとどまっている。現在は「鎖国」を続けたくても続けられないのが実状だ。なぜならインターネットがさらに浸透したからだ。

前述のとおり、インターネットとは情報のグローバル化を意味する。デジタル情報そのものであるエンタテインメントのグローバル化を簡単に避けることはできない。つまり、現状では情報=エンタテインメントにおける「鎖国」の論理は(いまのところ)通用しない(※)。

よって、秋元の比喩を借りれば、校庭の隅の鉄棒で遊んでいたら、そのうち鉄棒が取り払われるリスクもある。10年前の「鉄棒理論」はもはや機能しない。

そもそも、AKB48やBABYMETALなどがフランスやアメリカのオタクたちに訴求したのはもうずいぶん前の話であり、K-POPに対して「あそこまでのクオリティーを作るのは非常に難しい」という姿勢も消極的すぎる。

こうしたことからは、メディアとコンテンツの関係を長年にわたってしっかりと見抜いてきた秋元ですら、現在のインターネット状況には対応できていないことを示唆している。つまり、秋元康の「鉄棒理論」は古くなってしまった。

「パンドラの箱」だった『プデュ48』

実際、秋元康の従来の方法論に陰りが見え始めたのは、AKB48グループのメンバー39人が挑戦した韓国・MnetのK-POPオーディション番組『PRODUCE 48』(2018年)からだ。

IZ*ONEを生んだこの企画では、AKB48グループがふだんろくにトレーニングや練習をしていないことが発覚し、この年の総選挙で1位だった松井珠理奈は現場評価で総選挙圏外(101位以下)の下尾みうにも負けて、結果的に体調不良を理由に途中で退場した(「『PRODUCE 48』で露呈した、日韓アイドルの決定的な違い」2018年8月17日/『現代ビジネス』)。

しかもその後には、秋元がIZ*ONEの日本語曲のプロデュースを手掛けるものの、その人気は韓国語曲に比べると大幅に劣ることが明らかとなった(下グラフ参照)。

加えて、日本語曲「ご機嫌サヨナラ」が韓国語版では韓国のエンジニアにミキシングを直されるようなこともあった(「『IZ*ONE』とは一体何だったのか…2年半で見えた日韓アイドルの『決定的な差』」2021年5月8日/『現代ビジネス』)。

そして最終的には、サクラ=宮脇咲良(現・LE SSERAFIM)やジュリ=高橋朱里(現・Rocket Punch)といった48グループ主要メンバーの人材流出も招いた。

AKB48グループのK-POP挑戦は、「パンドラの箱」だった。

中年男性向けの古臭いジェンダー観

『PRODUCE 48』では、秋元康プロデュースの楽曲が番組側から明確に否定された例もあった。

このオーディション番組では、番組の冒頭で参加者がグループごとにそれぞれパフォーマンスをし、トレーナーがそれを5段階にランク分けして練習をおこなった。この番組では、100名ほどの参加者のパフォーマンスはすべて番組とYouTubeで公開されるのが通例だ。

だが、このとき唯一紹介されないふたり組がいた。それがHKT48の矢吹奈子と田中美久の通称“なこみく”コンビだった。そこではなんらかのトラブルが生じていたと推察されている。

このとき披露した曲は出演時にふたりが着ていた衣装から「となりのバナナ」ではないかと見られている。その歌詞は極めて卑猥な内容の暗喩となっており(→歌詞)、それを小柄で幼さを感じさせる当時16~17歳のふたりが歌ったと見られる。そして、韓国・Mnetはこれを放送・配信しなかった。

Mnetの判断はもちろん妥当だが、そもそもこういう歌詞の曲を10代の女性に歌わせることがかなり異常な事態だ。これ以前にも、同じくなこみくコンビが歌う「アインシュタインよりもディアナ・アグロン」(→MV)も〈女の子は可愛くなきゃね 学生時代はおバカでいい〉という内容の歌詞で多く批判された。

その非常に古臭いジェンダー観は、秋元康個人のメンタリティとはかぎらない。むしろ作詞家としてのこれまでの仕事を振り返ると、ヒットすることやファンへのニーズを第一義としてきた秋元には、明確な思想は見えない。どちらかと言えば、各局面において最適だと考える詞を提供しているように捉えられる。

よって、「となりのバナナ」や「アインシュタインよりもディアナ・アグロン」も、なこみくやHKT48のファンを「古臭いジェンダー観を持つ中年男性(つまりロリコン)」と想定して送り出しただけと見られる。

だが、こういう表現はグローバルどころかもはや日本国内でも批判を免れない。そこには未成年者への性的搾取の匂いが濃厚に漂っているからだ。

こうしたこともあって、秋元康はAKB48の新曲「元カレです」では強気の女性を描いたのだと考えられる。つまり“チューニング”している。今後の注目は、それがどれほど若い女性ファンに通用するかだろう。

SKY-HIの強い危機感

「J-POPお断り」のHYBEと、「鎖国」の論理を提示する秋元康は、きわめて対照的だ。日本の歴史で言えば、黒船のペリーと江戸幕府の徳川家慶の関係を思い起こさせる。

だが、この両者の中間的な場所に立つような存在もいる。

独自のオーディションからBE:FIRSTを生み出したSKY-HI(日高光啓)や、エイベックスが手掛ける7人組ガールズグループ・XG(→MV)だ。

とくに注目されるのは、多くのメディアの取材に応じ、最近ではエッセイ集『晴れるまで踊ろう 』(扶桑社)も上梓したSKY-HIこと日高光啓だ。そこでは、彼が強い危機感をもってBMSG社を興し、BE:FIRSTを生み出したことが綴られている。

なかでも印象的だったのは、彼が実際に体験したある出来事だった。

その頃に出会った、あるひとりの男の子のことは今も強く印象に残ってる。

ダンス&ボーカルを志していた。BIGBANGみたいになりたい、という気持ちで上京してきた。まだ十代だったかな。

(略)

彼はスキルがあるし見た目も華があって、だから、すぐに事務所に入ることができたみたいなんだけど。でも、そこであまりうまくいかなかったみたいで。

本人の希望とは関係なく事務所が一方的に決めた活動を押し付けられていたような状況だった。

彼自身はダンスもボーカルもラップも、もっともっと練習したいって思ってるんだけど、そのための時間がない。というのもライブやチェキ会みたいなものを週に10本以上も入れられてたから。

(略)

心の底から音楽をやりたい、もっと上達したい、と思っていた彼の居場所はどこにもなかった。

(略)

その男の子が苦しんでる姿を見てて、ふと思ったんです。これまで日本の芸能システムは、いったい何人のG-DRAGONになれたかもしれない存在を殺してきたんだろう、ということを。

SKY-HI『晴れるまで踊ろう』pp.46-48/2022年/扶桑社(太字部は引用者による)

そこからはSKY-HIの強い危機感と決意が伝わってくる。

新機軸としてのBE:FIRST

日本のエンタテインメントは、長らく地上波テレビを中心に各メディア企業が手を取り合って発展させてきた。

音楽であれば、地上波テレビのバラエティや情報番組でタレントとして振る舞い、そこでの人気をCD販売に結びつけてきた。映画であれば、テレビ局を中心に出版社やビデオ販売会社などメディア企業が製作費を出し合う製作委員会方式で、めいめいが自メディアでコンテンツを運用することで潤ってきた。メディアを持たない芸能プロダクションも、アーティストや俳優の出演を差配することでそこに深く食い込んできた。

筆者が、このメディア企業の互助会的なシステムを「芸能界・20世紀レジーム」と呼んできたのは、それがインターネットメディアとそれにともなうコンテンツのグローバル化によって、どんどん相対化され崩れつつあるからだ。

SKY-HIの憂慮もおそらくこうした認識のうえにある。アーティストや俳優がテレビで食レポをして動員を稼ぐような状況ではなく、そこで表現される音楽や映像コンテンツを好んでもらう状況をSKY-HIは期待している。彼がBMSGを立ち上げたのは、そうした改革のためだ。

現状、BE:FIRSTをはじめとするBMSGは好調に進んでいる。その人気は着実に浸透しており、エイベックスもしっかりとその後ろ盾になっているように見える。K-POPやK-POP日本版ではなく、あるいはジャニーズでもない新機軸をSKY-HIはハッキリと打ち出した。

鎖国と開国だけではなく、新たな改革が生じつつある。こうして、日本の音楽状況はやっと動き出した。

※拡大一辺倒を続けてきたこうした情報のグローバル化には、GAFAに対するEUのように現在抵抗する向きも見られつつある。しかし自由貿易の流れが進んできた中で関税を上げることは難しく、しかも情報コンテンツへの関税となるとその仕組みも複雑化する。

そこで現在生じているのは、プラットフォーマーなどに対する一般データ保護規則(GDPR)の強化だ。つまり、ユーザーデータの持ち出しや再分配をめぐってグローバル企業とEUが対立している状況にある。なお、Yahoo! JAPANが4月からヨーロッパで多くのサービス提供を中止したのもこのためだと見られる。

ただし、これはインターネットを通じたコンテンツ(表現や言論)そのものを規制するものではない。EUによる情報の検閲ではなく、あくまでもデータの管理をめぐる規制であることは留意されたい。

- ■関連記事

- 到来した“ボーイズグループ新時代”──競い合うJO1、BE:FIRST、K-POP、ジャニーズ(2021年8月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- BE:FIRSTとSKY-HIが見る未来──K-POPへの人材流出に対抗できるか(2021年8月25日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 「AKB商法」破綻後の“音楽をちゃんとやるAKB48”──LE SSERAFIMと競うグローバル時代(2022年4月29日/『Yahoo!ニュース個人』)

- なぜ宮脇咲良はK-POPを選んだのか?──LE SSERAFIM再デビュー、低迷が続くAKB48グループ【2-2:K-POP STUDiES】(2022年4月21日/『Nugarajira』)

- 秋元康の“魔法”が解ける日に向けて──ラストアイドルの解散が示す「AKB商法」の終焉(2022年3月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 宮脇咲良はポストBTS時代にK-POPの“センター”となる──韓国・HYBEに移籍する意味(2022年3月14日/『Yahoo!ニュース個人』)

- 宮脇咲良は“BTSの妹分”に? 日本人メンバー2人復帰のAKB新曲は不調…IZ*ONE解散、メンバー12人の「その後」(2021年11月4日/『文春オンライン』)

- 「IZ*ONE」とは一体何だったのか…2年半で見えた日韓アイドルの「決定的な差」(2021年5月8日/『現代ビジネス』)

- 紅白落選も必然だった…AKB48が急速に「オワコン化」してしまった4つの理由──AKB48はなぜ凋落したのか #1(2020年12月27日/『文春オンライン』)

- なぜJ-POPは韓国に完敗した? 「10年代の音楽業界」が依存したAKB商法という“ドーピング”──AKB48はなぜ凋落したのか #2(2020年12月27日/『文春オンライン』)

- 総選挙中止から見るAKB48の曲がり角──AKB商法の機能不全、「パンドラの箱」だったK-POP進出(2019年3月21日/『Yahoo!ニュース個人』)

- AKBが開いたパンドラの箱『PRODUCE 48』の代償と可能性(2018年8月3日/『現代ビジネス』)