“プロ部活”のための夏の甲子園──ますます空洞化する「教育の一環」

強豪校ばかりの4日目

8月7日、第99回全国高等学校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園が開幕する(追記:台風のため8日へ順延することが発表された)。

今大会の見どころは、やはり春の選抜大会を制した大阪桐蔭の連覇だ。この快挙は、過去に7校が達成している。最近では、松坂大輔(現ソフトバンク)を擁した1998年の横浜(神奈川)や、島袋洋奨(ソフトバンク)が投げぬいた2010年の興南(沖縄)の記憶が新しい。もっとも新しいところでは、2012年の大阪桐蔭だ。このときバッテリーを組んだ藤浪晋太郎(阪神)と森友哉(西武)も、後にそれぞれプロに進んだ。今回大阪桐蔭が優勝すれば、前人未到の二度目の春夏連覇の達成となる。

先日おこなわれた組み合わせ抽選会では、4日目の8月10日に好カードが組まれた。広陵(広島)-中京大中京(愛知)、横浜(神奈川)-秀岳館(熊本)、興南(沖縄)-智弁和歌山(和歌山)、大阪桐蔭(大阪)-米子松蔭(鳥取)である。17年ぶりの出場となる米子松蔭や、過去の春夏3大会でベスト4に入った秀岳館を除けば、いずれも過去に春夏甲子園で優勝したことのある強豪ばかりだ。

とは言え、そこでひとつ気付くことがある。上にあげた強豪校はすべて私立高校なのだ──。

消えた名門公立校

80年代までは、公立高校の活躍も目立った。たとえば蔦監督が率いる池田高校(徳島)や、春夏合わせて7回の優勝を誇る広島商業(広島)の活躍が歴史に刻まれている。他にも松山商(愛媛)や箕島(和歌山)など、公立高校は少なくなかった。

しかし、今大会に出場する公立高校はとても少ない。滝川西(北北海道)、高岡商(富山)、坂井(福井)、彦根東(滋賀)、三本松(香川)、鳴門渦潮(徳島)、東筑(福岡)、波佐見(長崎)──8校のみである。

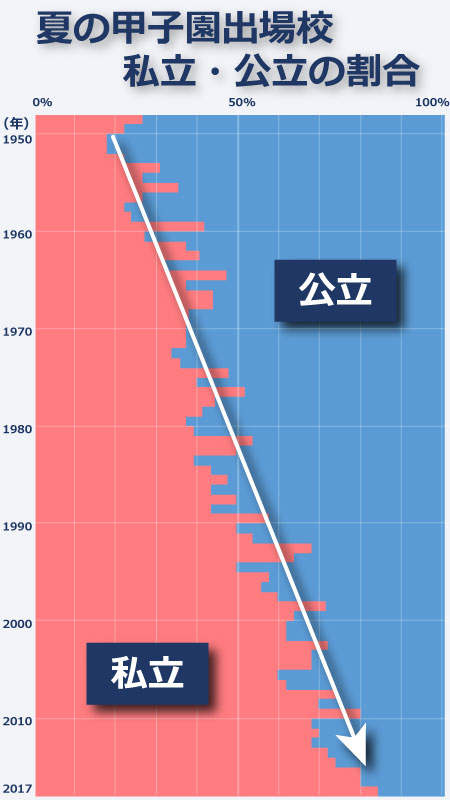

実は公立高校の出場が10校を割るのは、戦後はじめてのことだ。出場校が20校のみだった戦後すぐでも、半分以上は公立高校だった。いまや夏の甲子園で公立高校は風前の灯だ。

経年的に見れば、その傾向が一目瞭然だ。90年代以降、私立高校の出場校が徐々に増えてくる。00年代後半以降は私立が70%を超えるようになり、今大会では49校中41校・83.7%にまで増えた。このまま行けば、10年以内に公立の出場校がゼロになる日も来るかもしれない。

同時にそれは、公立高校の活躍も減ることを意味している。最後に夏の甲子園を制覇した2007年の佐賀北(佐賀)以来、10年間も優勝はない。さらに2010年以降、ベスト4に進んだ公立高校は一校もない。夏の甲子園は、いまや私立の独壇場なのである。

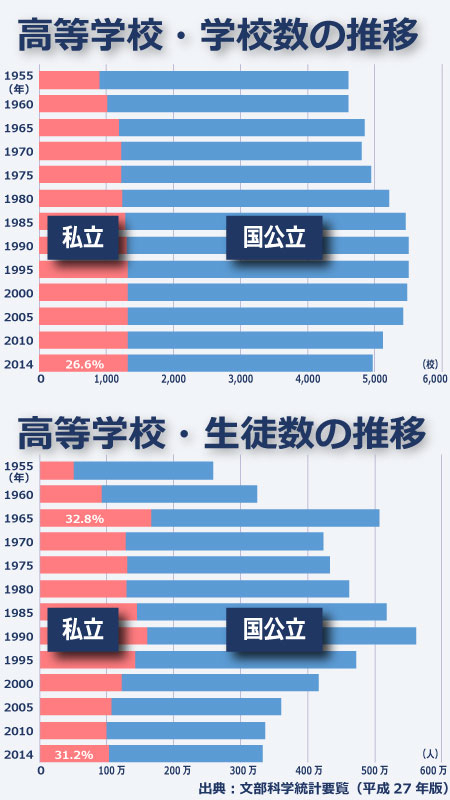

日本全体の学校数や生徒数の割合を見ると、それがいかに極端かはさらに明らかになる。学校数では、60年代以降は私立の割合は25%前後で推移しており、生徒数も30%前後に留まっている。人数は大きく減ったが、割合的にはあまり変化はない。

しかし、甲子園は私立高校が席巻しているのである。

“プロ部活”プレイヤー

もちろんその理由は複雑なものではない。90年代に入って急激に進んだ少子化のなかで、各私立高校が部活動を売りにして生徒を集めようとしたためだ。なかでも甲子園は、学校をPRするには打ってつけの場だ。新聞やテレビのニュースではどこも自校の名前を取り上げ、試合は全部NHKが中継し、さらに丁寧に学校の紹介までしてくれる。その宣伝効果は絶大だ。

そうして野球強豪校だと伝われば、今度は全国から野球の上手な中学生が受験しに来てくれる。入学金や授業料が免除される野球特待生は一校5名までだが、推薦だけでなく一般入試でも多くの受験生が集まる。定員割れを怖れる私立高校にとっては、3学年100人以上を抱える部活がひとつあれば、“固定票”として計算できるのである。

つまり、いまや甲子園は学校ビジネスの場であり、同時に炎天下の中で必死に汗を流して闘う球児たちは、“プロ部活”のプレイヤーなのである。

そうした必死の私立高校に対し、公立高校が甲子園で衰退していくのは、当然のことである。特待生制度を使うことはできず、決められた予算のなかで部活動をやりくりしなければならない。勝ち目がないのは当然だ。

日本高等学校野球連盟(高野連)は、もちろんこうした状況を把握している。だからこそ、私立の躍進が際立ちつつあった2001年からは、春の選抜大会で「21世紀枠」を導入した。これは、都道府県大会で上位の学校に特例で甲子園出場を認めるものである。この特例で、過去に出場した学校のほとんどは公立高校だ。実質的に公立救済策なのである。

そもそも高野連は、あくまでも高校野球を「教育の一環」と位置づけている。環境省が注意を呼びかるほどの酷暑のなかで試合をすることや、スポーツとしての野球を無視した投手の連投など、高野連が「教育」を極めて踏みにじっていることはよく知られる。だが、それもこれも「教育の一環」をタテマエとする“プロ部活”のためなのだ。

高野連もそうした批判があることはおそらく知っている。だからこそ、準々決勝と準決勝の間に一日休養日を設け、来年からは甲子園でも延長戦でタイブレーク制が導入されそうだ。しかし、それが付け焼き刃以外のなにものでもないことは誰の目にも明らかだ。

タテマエの「教育の一環」

日本の高校野球は極めて特異な方向に進化し、結果、“プロ部活”のバケモノに育ってしまった。それは「スポーツ」と呼ぶには時代遅れで、「教育」と呼ぶには出鱈目だ。日本で生まれ育った“プロ部活”以外なにものでもない。しかし、100年以上をかけて醸成されたシステムは、ガチガチに組み合ってなかなか解けない。

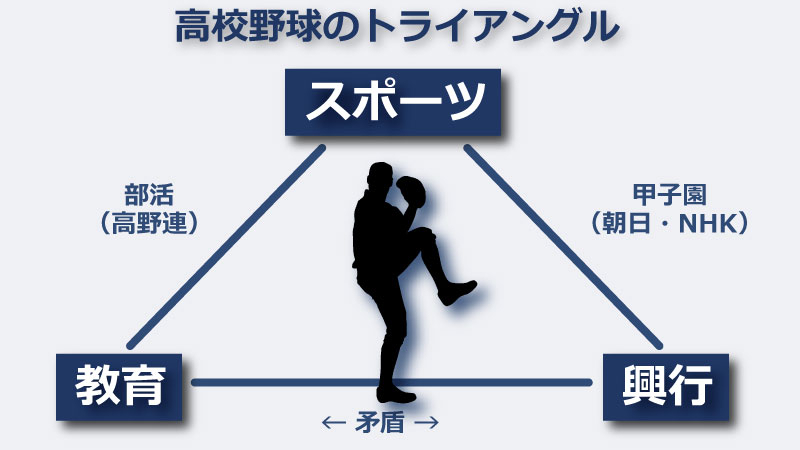

甲子園大会のおもな構成要素は3つある。教育・スポーツ(野球)・興行である。

これらは、100年以上前の1915年におこなわれた第一回大会でも見られた要素だ。ただ、もちろんそれらは大きく変化した。教育勅語から教育基本法となり、野球では投手の休養や投球制限が当然となり、入場者数は15日間で80万人以上にまで増えた。時代は変わった。

高校野球はこの3要素が引き合うなかで硬直している状況となっている。教育やスポーツの要素を強めれば真夏の炎天下で多くの観衆を集める必要はないが、高野連に集う教育者の多くは甲子園の興行性を捨てきれない。かと言って、スポーツや興行の要素を強めると、「教育の一環」というタテマエが崩壊してしまう。主催する朝日新聞の高校野球総合センター長・高蔵哲也氏も「『学生野球の商業利用はしませんよ』ということで、日本高野連は財団法人に認定されている」とはっきり述べている(『NEWS PICKS』2015年8月5日:中島大輔「朝日新聞に提案。『甲子園にビジネスを入れ、過密日程を解消しませんか』」)。

とは言え、これもタテマエだ。2016年度は入場料収益で6億9000万円もある。入場料が安いために、入場者数と比してこの程度で済んでいるが、それでも大きな額だ。興行性の肥大化によって「教育の一環」という理念が空洞化し、ただのタテマエと化している。しかも高蔵氏は、財団法人の維持をより主張する。財団法人という組織形態は、「教育の一環」を支えるためであるはずなのに、組織を守ることばかりに気を配る。そこでは、完全に目的が混乱している。主人公は高野連でなく、高校生だ。

酷暑の甲子園で高校生が死ぬ前に高野連がどれほど自己改革できるか、これからも注視したいと思う。