憲法記念日に寄せて――憲法制定過程と国民主権、そして「表現の自由」

緊急事態宣言下での憲法記念日とオンライン授業

筆者がいくつかの大学で担当している授業が、今期は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「オンライン授業」となった。そこで、この投稿を、筆者が担当するオンライン授業の資料コンテンツとして共有したい。文中ところどころに、「学生の方々は…」という注が入るが、それは、筆者の授業を履修してくれている学生さん向けのメッセージとして読んでほしい。憲法記念日に寄せて、憲法の価値と「表現の自由」の関係について想像を広げる機会にしてほしいと思う。

そして、こんなスタイルの投稿があること自体に、緊急事態宣言下のリアル感を感じてくれる読者がいれば幸いである。

憲法とは。とりあえず本日の視点

憲法とは何か、という問いには、いろいろな角度からの答えがある。学生の方々は、スタンダードな答えを「憲法」の教科書で確認しておいてほしい。ここではそのうちの一つの見方に沿って書いてみる。憲法というのは、始末書や離縁状のようなネガティブなものをベースにして、「これから」に向けた社会の土台ルールを固めたもの、と言える。ネガティブなものも、その後に精錬されて完成したポジティブなルールも、どちらも欠かせない。ネガティブなものがなかったら、ポジティブなものは生み出せなかったに違いないからである。だから、《ネガティブなもの》を「自虐史観」と呼んで否定するのも、《ポジティブなもの》を「お花畑」と呼んで冷笑するのも誤りで、この両方を見ることが、憲法を学ぶことなのだと考えてほしい。

始末書というのは、第二次世界大戦の責任を問われた日本やドイツなどに当てはまる。1865年の南北戦争終結に伴って奴隷制を廃止したアメリカの憲法修正についても、言えることだろう。

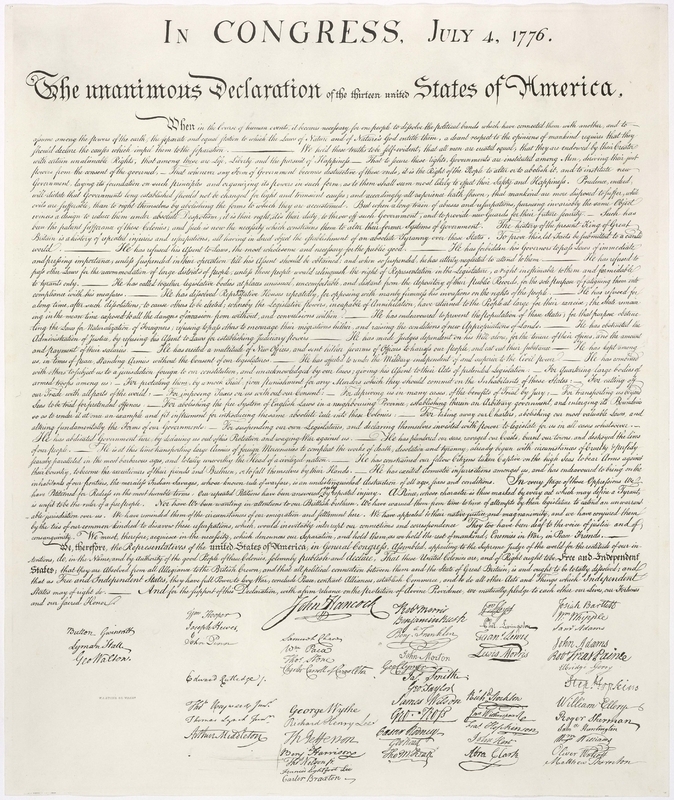

離縁状いうのは、もっと古い1776年の「アメリカ独立宣言」のことである。世界の憲法と人権の歴史の中で、決定的な価値をもつとされているこの文書の中身を実際に読んでみると、「アメリカに対するイギリスの支配はこんなにヒドイ、やってられるか、こんな国王の専制支配とはキッパリ決別させていただく!!」という内容で、当時のイギリスの統治支配を徹底的にディスっている。これがいったい決定的な歴史的価値をもつ文書なのか、と首をかしげたくなる。(※学生の方々は、この文書を、日本語訳でいいので読んでみてほしい。)

しかし、ここにも「言論の自由」の戦いがあった。当時イギリスの植民地支配を受けていたアメリカ人は、イギリスを批判する意見、とくに「独立」までを明確に言う意見は出しにくく、多くの言論人が匿名で新聞に投書を寄せていた。その中でトマス・ペインが「コモン・センス」を公刊したことで、モヤモヤしていた世論が一挙に独立の方向にまとまっていったのだが、そのモヤモヤから解放された批判のエネルギーが、この文書に凝縮されているのである。なるほど、「批判の自由」を手にした喜びに満ち溢れた文書なのだな、と思って読んでみると、一見粗暴な表現も、感慨深く思えてくる。(学生の方々は、ざっくりでいいのでトマス・ペインの「コモン・センス」について調べておこう。上級者(法学部「演習」の履修者)は、時期がずれてもいいので、一度は中身を読んでみてほしい。)

しかし、国であれ会社であれ、人間の集団をまとめ上げて共存していくためには、批判・否定のエネルギーだけでは立ち行かない。フランス革命直後のフランスが、「悪者」として名指した王侯貴族を片っ端から処刑していくだけの恐怖政治に陥った経緯が、そのことを物語っている。

(※この部分は話を要領よく先へ進めるために、大雑把に書いている。学生の方々は、ぜひ、それぞれの国のもっと正確な歴史経緯を調べてほしい。フランス革命後のフランス社会が陥った政治状況については、アンジェイ・ワイダの映画「ダントン」が――恐ろしく暗いですが――参考になる。)

しかし同時に、フランスもアメリカも、ただ批判のエネルギーをぶちまけるだけではなく、「建国」のために必要な知恵を結集していた。ここで結集した知恵を文書にしたものが「憲法」である。ここにも無数の匿名の意見投書やパンフレットによる「声」が流れ込んでいることは、アメリカ連邦最高裁の判決のなかでも大切な歴史として尊重されている。

そこでは、どちらの国も、王政・貴族政とはキッパリお別れをして、「平等な」市民が民主主義の国家を作る、との決意を固めている。また、アメリカはイギリス国教とキッパリお別れするという形で、フランスは「どの宗教宗派をとることが国として正しいか」の争いとキッパリお別れをするという形で、どちらも国教を持たない「信教の自由」の国としての原則を固めている。この「固める」作業が、「その原則を憲法に書き込む」という作業なのである。

そこを確認した後は、たとえばフランスならば、王侯貴族が財産として愛好してきた建物や芸術は、破壊するのではなく市民みんなのものとして引き継ぐ、アメリカであればイギリスの裁判理論は継受する、という姿勢をとっていく。古いものを否定するばかりではなかったのである。

(※それぞれの話の中身は、「参政権」、「信教の自由と政教分離」、「法の下の平等」の項目で解説する。本稿ではとりあえずサラッと触れて先に進む)。

二度と繰り返してはならない、表現者たちの死

このように見てくると、日本だけでなく世界の「憲法」が、「ここには後戻りしない」「これは二度と繰り返さない」というネガティブなものを土台としていることがわかるだろう。人間は、痛い経験をすることで学ぶものなので、国家と人間の関係を定めたルールである憲法も、国家と人間の間の《痛い経験》から作られているのである。その《痛い経験》から組み上げられた《Uターン禁止ルール》と言ってもいい。

だから14条「法の下の平等」は「貴族制度や差別へのUターン禁止」ルール、18条「人身の自由」は「奴隷制へのUターン禁止ルール」、24条「婚姻の自由」は「強制結婚や政略結婚へのUターン禁止ルール」なのである。この《Uターン禁止ルール》を理解したら、そうではない方向へ進むことに対しては、憲法は開かれている。「表現の自由」も新しい情報テクノロジーが生まれるにつれて、そのテクノロジーに応じた「自由」のあり方が模索されているし、「平等」も、「本当に平等を保障するにはこういう制度が必要」という進歩を重ねている。

この「Uターンしてはならない事柄」は、国ごとに、経験から来るカラーがある。他の国から見ると「そこまで徹底しなくても」と思うような事柄もありうる。日本にも日本のカラーがある。その中で、やはり「表現の自由」の話をしておかなくてはならないだろう。

表現の力は大きい。一人ではできないことでも、大勢の共感を呼ぶことで実現の可能性は高まる。説得力や魅力のある表現は、そうした潮流を作り出す力を持っている。歴史を見ると、だからこそ、表現者が為政者から注視され、不当な拘束を受けたり殺害されたりするような事件も数多く起きてきた。

「表現の自由」を保障する国にとって、《二度と起こしてはならないこと》として、日本の国内では、横浜事件、小林多喜二事件、伊藤野枝らが殺害された甘粕事件、などがある。海外では詩人ロルカ(スペイン)、ローザ・ルクセンブルク(ドイツ)、映画「白バラの祈り」のモデルとなった大学生ら(ドイツ)の逮捕・殺害といった事件がある。(※それぞれについで、学生の方々にはざっくりでいいので調べておいてほしい。映画「白バラの祈り」は現役の大学生が受けた言論弾圧の事例として、一度は大学生の方々に見ておいてほしい作品である。)

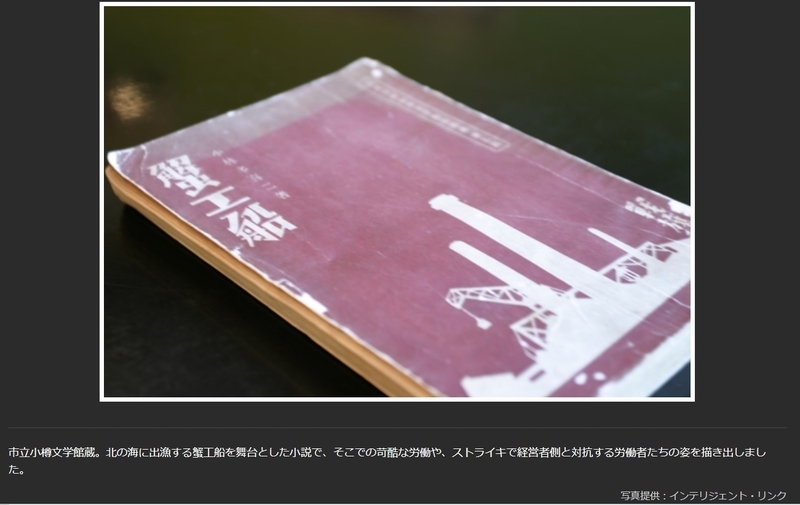

小林多喜二は、格差社会の中の労働者の実情を描き出したことで今でも人気の高い小説「蟹工船」の作者である(戦後二度も映画化されている)。

小林多喜二「蟹工船」初版本(北海道歴史・文化ポータルサイト AKARENGA公開写真)

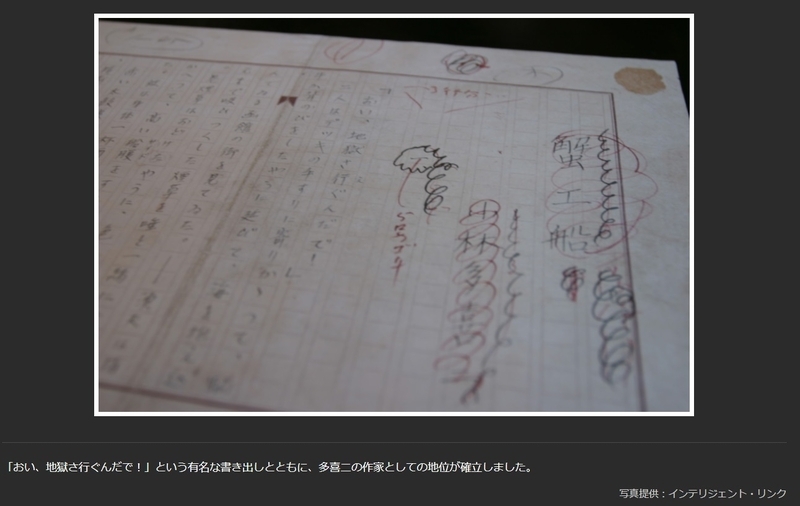

小林多喜二「蟹工船」直筆原稿(北海道歴史・文化ポータルサイト AKARENGA公開写真)

彼が警察に任意の呼び出しを受けた後、取り調べ中に死亡した事件は、凄惨をきわめる。遺族と文学者仲間が残した遺体の検分記録は、ここに文字で書くだけでも「閲覧注意」となってしまう内容なので控えるが、勇気のある学生さんは、調べてみてほしい。国家による「取り調べ」がここまで残虐なものになりうる、という事実を垣間見れば、「国がその《実力》をこのように使うことは、二度と許してはならない」ということを理解してもらえるだろうし、そうすれば日本国憲法が31条から40条までで国による身柄拘束を受ける人の権利を細かく保障している理由も理解できるだろう。

哲学者・三木清の死も凄惨である。第二次世界大戦の最後の時期に、著作の思想内容が政府批判的であるとの理由で治安維持法違反の疑いを受け、豊玉拘置所に拘禁されていたのだが、日本が突然に終戦を迎え、拘置所の職員が拘束中の被疑者の世話をやめてしまった。三木は独房で監禁状態のまま餓死したのである。家族のもとに返された遺体は、これもここには書けないほど「個人の尊重」「人間の尊厳」に反する状態だったことが伝えられている。

簡単には終わらない「不自由の時代」の爪痕

憲法記念日に、「憲法」や「表現活動と法」の授業の最初で、こんなに重くて暗いエピソードを立て続けに読まされて、驚いておられるかもしれない。しかし「憲法」はもともと、よく言われるような「お花畑」ではない。憲法は本質的に、このような《ネガティブなもの》の上に開花した《ポジティブなもの》なのである。

そして、「なぜ、この条文があるのか」を考えようとすれば、条文のコトバの下に埋まっている《ネガティブなもの》を掘り出さなくてはならなくなる。「《なぜ、この条文があるのか》なんて問うことはしなくていい、とりあえずそこにある条文を覚えればいい」という学び方は、大学生の「憲法」の学び方としては、矛盾になってしまうのでNGである。なぜなら、「これは憲法違反ではないか」との疑問を受けた法律があるとき、「その法律は何のためにあるのか、必要なのか」と問い、論理を見つけることが憲法の学びの作業となるので、「法律は問わず覚えるもの」という姿勢をとることはできないのである。

そのようなわけで、社会の中の《痛い経験》に向き合うのが、大学レベルの「憲法」であり「表現の自由」だと筆者は思っている。医学を志す人が解剖実習を通過しなければならないのと同じで、法学とりわけ「憲法」を学ぶ人は、国や社会が共有している《痛い経験》を知る必要がある、と思っている。

こうした数々のエピソードの中でも、長く(2019年まで!)裁判の対象となった事例として、「横浜事件」を取り上げてみたい。

第二次世界大戦中、日本の政治学者でジャーナリストでもあった細川嘉六が、当時の国際政治動向を伝える論文「世界史の動向と日本」を雑誌に掲載したところ、治安維持法に反する政府批判との疑いを受ける。その結果、出版社の社員や、新聞記者、印刷所の写植係に至るまで大量の言論関係者が逮捕された。

その後、日本は終戦を迎えるのだが、当時の日本政府は、治安維持法によって逮捕・拘禁した人々を終戦後も拘禁し続けていた。先に紹介した三木清は、この時期に死亡している。横浜事件の被疑者については、大急ぎで――「駆け込み」で――有罪判決が出された。

敗戦後の日本を占領統治していた連合国軍総司令部(GHQ)は、この状況を憂慮し、まだ日本国憲法は制定に至っていない段階だったが、「自由の指令」という命令を発して治安維持法を強制的に廃止し、この法律によって拘禁されていた「政治犯」の即時釈放を求めた。横浜事件で有罪判決を受けていた人々も、この指令によって釈放された。しかし身柄は自由になっても、有罪判決の汚名は残ったままになった。この人々が名誉回復のために国に再審を求めたのが、今、裁判名として言われる「横浜事件」である。

原告は全員、判決前に高齢のため亡くなってしまったが、遺族が裁判を引き継いで裁判所に再審を求め続けた。駆け込み有罪判決の流れの中で、拷問(暴力による自白強要)により自白を強要された人々もいたという。そうした人々の遺族は、公判を開いた上での無罪判決を求めていたが、裁判所は、裁判当時すでに失効していた法律にもとづいて行われた裁判だったということで、裁判そのものを取り消す「免訴」の判決を出している(最高裁 2008年3月14日判決)。その後、この裁判は遺族によって、2019年1月まで争われている。

この判決で、1945年当時に有罪判決の根拠となった治安維持法が、廃止前の有罪判決当時、すでに失効していた、とは、どういうことだろうか。

この治安維持法は、「思想良心の自由」や「表現の自由」や「法の適正手続き」を定めた現在の日本国憲法のもとでは、当然に憲法違反となる内容の法律だと言える。そして、現在の日本国憲法の土台となる基本原理は、日本国憲法の細かい内容が確定し「制定」に至るより以前に、「ポツダム宣言」によって方向が示されていた。その「ポツダム宣言」を、日本政府は第二次世界大戦終了時に受諾している。治安維持法は、日本国憲法の条文が完成する以前に、その基本原理を示した「ポツダム宣言」と両立しえない内容なので、日本政府が「ポツダム宣言」を受諾した時点で失効したと見るべきだ、という解釈がとられたのである。

※学生の方々は、ぜひ「横浜事件」および「治安維持法」について調べておこう。上級者(法学部3年生以上の方)は、判決についても見ておこう。筆者は参考資料として、荻野富士夫『横浜事件と治安維持法』(樹花舎、2006年)、奥平康弘『治安維持法小史』(岩波書店、2006年)および2008年から2019年までの新聞紙上での裁判報道を参照した。

では、その「ポツダム宣言」とはどういうものだったのだろうか。

日本における「主権の転換」とポツダム宣言

日本国憲法は外国から押しつけられたものだ、という声を聞くことがある。これは本当なのだろうか。この話は、憲法記念日に、そして「憲法」の授業の第一回にお話ししておくにふさわしい話だろう。そして、この話は、「表現の自由」とも重要な連環関係にある。

1945年、第二次世界大戦を終結させるにあたって連合国が日本に提示した「ポツダム宣言」には、以下のような内容が含まれていた。

・武装解除と領土の原状回復(日本が他国の主権を無視して拡張した領土から撤退する)

・基本的人権の尊重、平和主義、民主主義

・責任政治を基本原則とすること

・日本国民の自由に表明する意思によって将来の政府を樹立すること

他に多くの項目があるが、この項目を見るだけでも、現在の日本国憲法の骨組みがおおよそ定められていることがわかると思う。これが当時の国際社会のスタンダードだった。

これを受諾することは、当時の日本にとって、国家と人間の関係を180°転換することを意味していた。国(=君主)のために人間(臣民)が存在する、という発想から、人間のために国が存在する(国の意思決定者としての君主はもういない)、という発想に変わることを意味するからである。

これに対して当時の日本政府は、一度は「黙殺」(無視)する姿勢をとったが、その後、2発の原子爆弾を落とされるに至って、これを受諾する。その返答は、「国体(天皇による統治)に関する変更を含まないものとの了解のもとにこれを受諾する」というものだった。これはまるで、「この授業で単位をとるには期末レポートを提出してもらいます」とシラバスに書いてあるのに、「期末レポート課題は課されないとの了解のもとにこの授業の履修登録をする」と言っているようなものである。これで単位をとることは普通、できないだろう。

しかしこの時点でこれ以上の戦闘は無益だということは、誰の目にも明らかだった。連合国側は、日本には後日必ずポツダム宣言の趣旨を理解させる(その役目はアメリカ)、との申し合わせをした上で、日本の「受諾」を認めることにした。こうして、双方に重大な認識の食い違いが残ったままで、第二次世界大戦は終了する。

日本政府がどうしても飲むことができなかったのは、武装解除命令のほうではなく、「日本国民の自由に表明する意思」が政府を作る、という考え方だった。この考え方が現在の「国民主権」である。ちなみに、このときの武装解除命令は、どのような戦争でも終結時には必ず敗戦国が受けるタイプのもので、これが現在の日本国憲法9条のもとになったわけではない。9条はこれとは別の筋から、日本側から発案されることになる。

終戦後、ポツダム宣言の内容に応じた新しい国家ルールつまり新しい憲法を作ることが、日本政府の課題となった。しかし当時の政府は、天皇の統治権(君主主権)を維持して、条文の細部だけを修正しようとしていた。いわゆる「松本案」と呼ばれる案である。この案をGHQはぴしゃりと拒絶した。そして、「期日までにポツダム宣言の趣旨に沿った自主憲法草案が作れないなら、こちらが示したモデル案を直接に国民投票にかける」と厳しく迫った。そのときに示された「モデル案」が、「押しつけ憲法論」の元となった「GHQ草案」である。

この時の内閣総理大臣・幣原喜重郎は、「未曽有の国難」とのスローガンのもとに、GHQ草案に沿った方向で新憲法の内容を考えるしかない、と説いた。この時の幣原首相の言葉を書き留めたノートが、今では明らかになっている。当時の首相には、天皇に戦争責任を負わせたくない、天皇の命は守りたいという強い使命感があったようである。そのため、天皇の命を守ることと引き換えに、天皇主権から国民主権にシフトすること、天皇は政治的決定に関与しない「象徴」となることを受け入れた。その上でさらに、日本が再び軍事国家化することは決してないことを国際社会に信頼してもらうために、戦争・戦力を永久に放棄することを宣言したい、という案を出したのである。これも幣原首相自身の動機は、天皇の命を守りたいということだったらしい。

※この憲法制定過程に関する映像資料としては、NHK『日本国憲法誕生』がある。YouTubeにもアップされているものがある。

そのもととなった資料は、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」(国立国会図書館公式サイト、2003-2004) https://www.ndl.go.jp/constitution/

初学者は映像のほうを見てほしい。上級者はぜひ、国会図書館資料のほうも参照してほしい。

解放された民間の知性

このような経緯でGHQ草案をベースにしたことを、「押しつけられた憲法だ」と見る考え方が日本国内にはある。この状況をたとえて言えば、「この授業で単位をとるには期末レポートを提出してもらいます」とシラバスに書いてあったところ、「期末レポートを提出せよという条件を含まない」との了解のもとに履修登録をした学生がいて、期末評価の時期が迫ってきたので、「とにかくレポートを出せ、今さら単位をとらせない(戦争状態に戻る)ことはできないのでレポート出してもらうしかないんだ、どうしても出せないならこっちで叩き台を作っておいたから、自分で一から書くか、これを叩き台にして書くか決めろよ、ホラっ」と、レポートの下書き案を手渡されたようなものである。

たしかに、叩き台を手渡された側にとっては、押しつけられたものと感じるかもしれない。しかし、憲法というものは、国家が新しい体制に変わるときには、押しつけられたと感じる側にとっては「押しつけ」なのである。1789年のフランスで、貴族社会を懐かしむ人々にとっては、「平等な市民」という考え方は「押しつけ」だっただろうし、1865年のアメリカで南北戦争に負けた南部白人にとっては、奴隷制の廃止と人種の平等を定めた憲法修正は、「押しつけ」以外の何ものでもなかっただろう。この「押しつけ」に順応して新しい時代を生きることが、当時の南部白人にとってはいかに苛酷なことだったかが、小説および映画「風と共に去りぬ」にはよく描かれている。

ただし、日本の場合で言えば、「迫られた」「押しつけられた」というのは当時の日本政府にとってのことである。当時、GHQのメンバーは、憲法のモデル案を作成するにあたって、日本の憲法学者たちが自主的に作っていた憲法草案(「憲法研究会」における鈴木安蔵らの草案など)の存在を知り、これを参考にしていたことが証言から明らかになっている。(先に紹介した国立国会図書館「日本国憲法の誕生」およびNHKのDVD「日本国憲法誕生」より)。

さらに国立国会図書館が明らかにした議事速記録と、これを元にして構成されたNHK制作の映像資料によると、新憲法採択のために召集された戦後最初の国会の小委員会では、委員たちから「自らの意志で決意したと言える文言にしよう」、との意欲を示す修正発言が活発に行われている。こうなると、民主主義の手続として正当な審議、修正、議決が行われたことを無視することはできない。この経緯については、昨日(5月2日)にテレビ放映されたETV特集「義男さんと憲法誕生」でも丁寧に扱われていた。今からでも、見ることのできる人はぜひ見てほしい。

押しつけと言うとしたら

世界史のレベルで考えてみると、フランス革命時に生まれた憲法も、アメリカ南北戦争後の憲法修正も、それに反対していた人々からすれば「押しつけ」以外の何物でもないだろう。しかし私たちは、普遍的価値に照らして必要だったと言える場合には、それを覆して元に戻そうとは考えない。

日本国憲法成立について、仮に「押しつけ」と呼ぶならば、「押しつけられたもの」は第9条(武力放棄)の条項ではなく、国民主権・民主主義だった。そして、俗に「押しつけ」と呼ばれてきた第9条はむしろ、天皇の生命と安全を守るために幣原首相によって発案され、その後、日本の議員たち自身によって、もっと自発的な誇りを感じさせる文章にしようという思いから推敲が重ねられ、今の形になったのである。

私たちは、自分たちが主権者となった後の今、この原理を「押しつけられたものだから要らない」と言えるだろうか。

循環を支えるのが「表現の自由」

そして最後になったが、ここで前半の「繰り返してはならない表現者の死」の話がつながってくる。

今、私たちが後知恵で読めば、「ポツダム宣言」の中で日本に迫られた統治原理の変更は、18世紀から20世紀にかけて世界が共有してきた「近代憲法」のスタンダードだったことがわかる。そこに日本の議員たちが「社会権」の発想を入れようと強く主張し、現代憲法の骨格が出来上がってきた。しかし、2020年の私たちはちょっと書物で勉強すればそのように言えるが、1945年当時の人々がそこを理解するのは、容易ではなかったはずである。大戦中、そうしたことを理解できる知識や知力をもった人々が、続々と職を追われ、ひどい場合には先に見たように、命を落としているからである。こういう見せしめ的な失職や暴力があると、社会は萎縮してしまい、自由な言論はほとんど出てこなくなる。

だから、ポツダム宣言が出された当時、その内容を理解できる者、さらにそれが世界のスタンダードなのだということを理解できる者は、政府関係者の中にはほとんどいなかっただろう。いたとしても、弾圧を恐れ、発言できない心理状態に置かれていただろう。だから、世界から求められている憲法の「キモ」がわからなかったか、わかってもそこに踏み出せなかったのである。

もしも、この時代に「言論の自由」が確保されていたなら、「ポツダム宣言」以前にその趣旨に近い憲法草案を書いていた研究者たちや、その意義を理解できる政治学、哲学系の研究者、文学者、そして議員たちが知恵を持ち寄ることができていたのではないか。しかしこの時代、それが塞がれていた。人間の身体にたとえるなら、血行が止まっていた。

そこにバイパス血管を通したのが、当時のGHQの若手メンバーだった。マッカーサーから、短期間で日本の新しい憲法草案を作っておけと言われた若いメンバーたちは、この無理すぎる課題に困惑して、日本の民間草案を探し、参考にしたのである。彼らがやった仕事は、血流が止まって死にかけている人に、外科医が人工血管を作って本人の血を強制的に流したようなものである。これを「押しつけ」と言うべきかどうか――

もう一つ、これを「押しつけ」と見るのは無理だと考えるべき理由がある。本当に「押しつけ」だったとしたら、人工血管を作って何年も前に止まっていた血を流したところで、反応はないはずだ。しかし上記の速記録から見えてくる議員たちの議論、そして一般社会でも盛り上がってきた関心を見ると、発言者はもともと考えていたことを塞がれて、我慢して黙っていたのだと見るべきだろう。血管をつないだら、堰を切ったように熱い議論が出てきたのは、押しつけられたからではなく、もともと持っていた考えを「もう出しても大丈夫だ」と安心できたからだ、と見るのが自然だろう。

このような外科手術が必要だったのは、当時の日本の社会と政治過程が「表現の自由」をはじめとする精神的自由が塞がれていたからである。それを取り戻すのに、日本はその後も大変な時間と労力をかけてきた。そして、まだその「自由」は不完全で脆弱なものでしかないように見える。コロナの不安の中で、隣人同士が知恵を出しあうよりも監視しあい、抑えあうような空気が、今また日本社会のあちこちに出てきていることが、たとえば次のように報道でうかがえる。

主権と精神的自由はセット

本当なら今日、筆者は、ある講演会で講師として憲法の話をする予定になっていた。しかしコロナ自粛のために講演会は中止となった。もしも主催者が中止決定をしなかった場合は、筆者自身が、集会中止(無観客講演の配信)か延期を提案していたと思う。しかしここで確認しておかなければならないことがある。

今、新型コロナウイルス感染拡大防止のために求められている自粛は、人間の密集や不要な外出をなるべく控えるといった、外的な行動の自粛だけで、表現や内面精神への要請や命令は受けていない。それが表現の「萎縮」につながると、社会全体がふたたび血行不良と思考不能の状態に陥りかねない。そこに陥らないために、一人一人が精神の自由を精いっぱい、大切にする必要がある。精神的自由を手放したら、主権者として思考できないからである。

自由というのは本来は、「大切にする必要がある」などと押しつけがましいことを言う筋合いのものではなく、自然に任せるべきものではある。しかし、緊急事態の中で自粛が「萎縮」に転じる紙一重の状況では、精神の自由を大切にする、という当たり前のことを、意識して言わなくてはならないと感じる。憲法12条はそういったことを指して、「不断の努力」と言っているのだと思う。

憲法には、それぞれの国の経験に応じて、「ここに戻ってはいけない」という痛みの記憶が織り込まれている。私たちがその記憶を必要に応じて取り出し共有することができるのは、「表現の自由」があるからであり、そこに痛みを感じることができるのは、精神の自由があるからだろう。

今日、緊急事態宣言下の憲法記念日は、そのことに思いを馳せるのに絶好の機会になったかもしれない。

(この論説は、志田陽子編『合格水準 教職のための憲法』第1章コラム、および志田陽子著『表現者のための憲法入門』第6章の、エピソードの部分を膨らませて書き下ろしたものです。私のオンライン授業の資料としてこれを読んでくれた学生さんは、文中で示した「自分で調べる」を実行しながら読んでいただくと、読むのに90分程度の時間がかかると思います。文科省では、授業1回について、90分の授業と90分の予習・復習がセットになることを定めています。この文章を、授業前または授業後の90分として位置付けてください。)

追記 この投稿アップ後に、読者から、小林多喜二の直筆原稿などの公開画像について教えていただきました。この資料は、北海道歴史・文化ポータルサイト「AKARENGA」の中の「芸術・文化」のコーナーに分類されています。この資料が大切に保存されているからこそ、この作家の生命が失われた事件が日本社会にとっていかに深刻な事件であったかも、リアルに知ることができます。文化芸術を大切にすることが、私たちの社会づくりにとっていかに大切かを示す一例としても価値のあることなので、いただいた画像情報を本文中に追加させていただきました。