保育所に通うと子どもの発達にどういう影響があるのか?――欧米と日本のエビデンス

「すべての子どもが安全に育ち、健康的に能力を発揮できる社会」へ

今年の衆院総選挙とも関連しながら、子ども支援政策を統括する新省庁として、自民党は「こども庁」を、立憲民主党は「子ども省」を検討しています。

新省庁については、コロナ対応で逼迫している子ども支援現場を混乱させないように、もし創設するとしてもコロナ流行の収束後にすべきと私は考えます。

他方で、子ども支援について、新省庁創設も選択肢の一つに入れて「積極的に議論する」ことそのものは、基本的に歓迎したいと思います。

新省庁創設の是非の議論では、新省庁の担う子ども支援政策が「すべての子どもが安全に育ち、健康的に能力を発揮できる社会」の実現にどう寄与するか、の検討が最も重要です。

そこで本記事では、その検討のために参考になると思われるエビデンスを、紹介したいと思います。

子ども支援のうち支出規模が最大で今後も拡大するのは「保育」

子ども支援政策の中で支出規模が最大なのは「保育・幼児教育」(保育所・幼稚園・認定こども園等への支出)で、子ども支援支出(減税分を除く)の約4割を占めています。

そのうち特に「保育所(※)への支出」は、女性就業化や2019年10月からの保育無償化に伴って拡大しています。

では、最大規模の支出が今後も拡大するだろう「保育」は、子どもの発達にどのような影響を与えるのでしょうか。

※:以下での「保育所」には、2015年度以降の状況を指す場合は、「特定地域型保育事業」(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業など)と「保育所と同様にフルタイム(8~11時間)で利用する場合の認定こども園」も含みます。

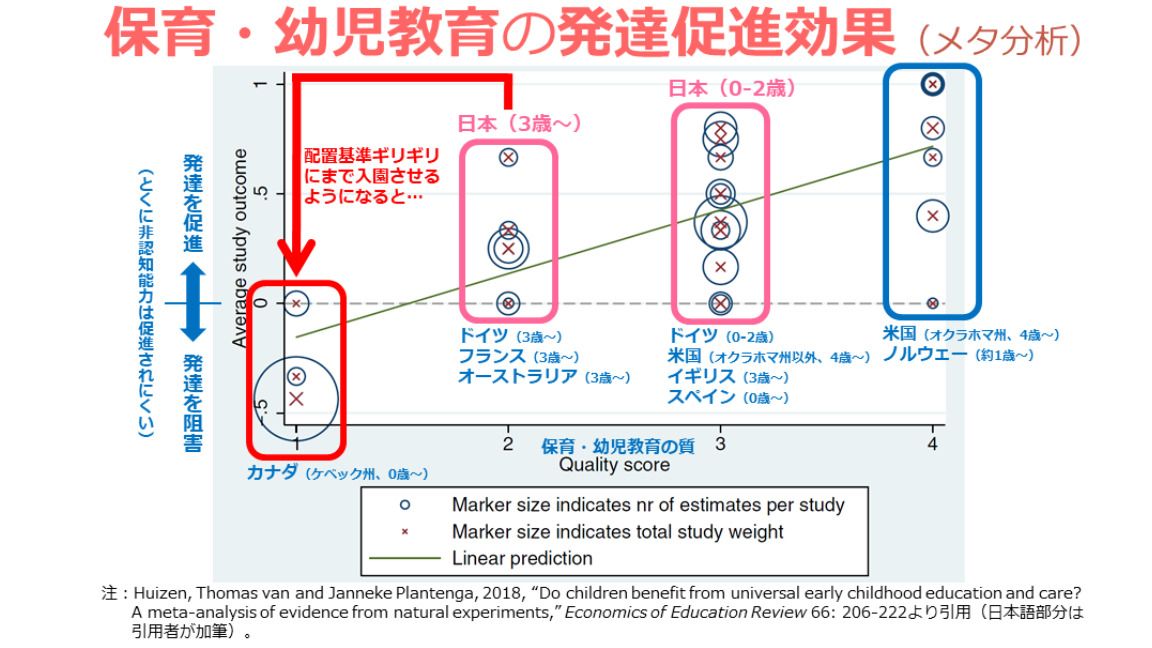

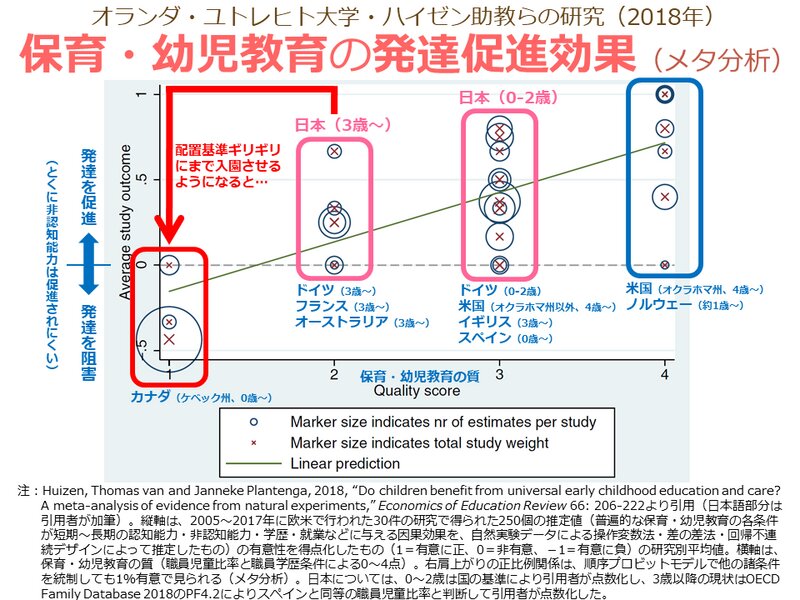

欧米での「保育・幼児教育」の効果――因果推論のメタ分析から

欧米諸国での「普遍的な(=誰でも利用できる)保育・幼児教育」の因果効果についてのメタ分析(2018年)(※)によれば、「保育・幼児教育の質」(職員児童比率と職員学歴条件により0~4点で数値化)が高いほうが(下図参照)、また、パートタイム通園よりもフルタイム通園のほうが、さらに、民営の園よりも公営の園のほうが、「通園した子どもの発達(認知能力・非認知能力・学歴・就業など)」がより促される傾向にありました。

※:なおこのメタ分析の方法は、「自然実験状況のデータを用いた操作変数法・差の差法・回帰不連続デザインによる因果推論を行った30件の研究」(2005~2017年発表)での250個の推定値の有意性スコア(-1~+1で数値化)を従属変数とし、推定値と紐づいた保育・幼児教育の諸条件などを独立変数として、順序プロビット・モデルによって分析する、というものでした。

この結果がもし日本にも当てはまるとすれば(※)、「保育・幼児教育の質」が高い保育所・幼稚園ほど、また、もし保育・幼児教育の質が同じ(かつ無通園の場合よりも成育環境の質として良質)であれば、幼稚園(基本的にパートタイム通園)よりも保育所(基本的にフルタイム通園)のほうが、通園した子どもの発達が促されると予測できます。

では、実際にはどうなのでしょうか?

日本での保育の因果効果についてのエビデンスはまだ少ないですが、以下で「短期効果」(小学校入学まで)と「中期効果」(小学校入学から19歳まで)に分けて紹介してみます。

※:日本の保育所は、利用条件があるので「普遍的」ではありませんが、利用が低所得層に限定されず、かつ、ほぼ一律の基準で全国に設置されている点では、「準普遍的」といえるでしょう。

日本の保育の「短期」効果は?

山口慎太郎さんたちが全国の親子の追跡データで行った極めて精度の高い因果推論によれば、2歳半時に保育所に通っていると、子どもの言語発達の向上や、母親が高卒未満の家庭の親の育児ストレス・不適切養育行動の減少と子どもの攻撃性の減少が、3歳半までに見られました。

つまり、無通園よりも保育所通園のほうが、特に社会経済的に不利な家庭の子どもの発達を促すようです。

日本の保育の「中期」効果は?

赤林英夫さんたちが全都道府県の時系列データで行った因果推論によれば、1957~87年の保育所通園率と幼稚園通園率の上昇は、その後の高校進学率と大学進学率の上昇に寄与しましたが、保育所通園率の方がより大きく寄与しました。

では、仮に「日本では幼稚園通園よりも保育所通園のほうが子どもの発達を促す」とすれば、それはなぜなのでしょうか。

三村国雄さんが全国の親子の追跡データで行った因果推論によれば、3~5歳時に継続して母親が週20時間以上就業していた(つまり通園の時間・期間が一定以上の)子どもたちに限定すると、保育所通園群と幼稚園通園群の間で、小1~中1での学校適応や問題行動に有意な差は認められませんでした。

したがって、仮に「日本では幼稚園通園よりも保育所通園のほうが子どもの発達を促す」としても、それは保育・幼児教育の「質」の違いよりむしろ、通園の「量」(時間・期間)の違いに、起因している可能性があります(※)。

この可能性は、最初に紹介した欧米での「パートタイム通園よりもフルタイム通園のほうが発達促進効果が高い」というエビデンスに、通じるものがあります。

※:なぜなら、上記の三村さんの研究によれば、日本での「全体的な平均的傾向」としては、通園の量を一定以上に揃えた場合には、幼稚園通園と保育所通園の間で、学校適応・問題行動への影響に有意な差が認められなかったからです。もちろん、幼稚園にもさまざまな質の園があり、保育所にもさまざまな質の園がありますが、「日本全体での平均的傾向」としては、上記のような結果になるようです。

また、この「日本全体での平均的傾向にすぎない」という点は、「幼稚園通園」や「保育所通園」だけでなく、「無通園」(幼稚園にも保育所にも通わず、また現在で言えば認定こども園にも通わずに、主に家庭のみで育てること)にも当てはまります。当然ながら、家庭の成育環境としての質はさまざまで、同じ社会経済的有利さの家庭においても、成育環境の質はさまざまです。

したがって、本記事で紹介したような計量的研究での「保育所通園の効果」は、(日本全体での、または、家庭の社会経済的な有利さなどで区分された部分的サンプルでの)平均的な「幼稚園通園の効果」や平均的な「無通園の効果」との、「平均上の比較」にすぎません。

子ども一人一人の個別ケースでみれば、「実際に選択可能な無通園・幼稚園通園・認定こども園通園・保育所通園などのそれぞれの場合で、『総合的な成育環境の質』がどのように異なるのか」(それは個別ケースでは予測が難しい部分もあります)が、その子どもの発達にとって決定的に重要であることはいうまでもありません。

まとめ

まとめると、保育所や幼稚園に通うことは、成育環境の改善につながることで、子どもの社会情動的発達や認知的発達を促す可能性があります。特に社会経済的に不利な家庭の子どもの場合に、さらに2歳頃から保育所に通園した場合に(この場合は少なくとも3歳半までの発達が促されるためその影響でその後の発達も多少は促されると考えられます)、発達促進効果が大きいようです。

日本の保育の「長期」効果は?

ただし保育の「長期」効果、つまり「保育所通園が、通園した子どもの20歳以降の状態にいかなる影響をもたらすか」については、日本では未だ不明なままです(※)。

今後の研究に期待したいところです。

※:なお欧米では、「普遍的な保育・幼児教育が、通園した子どもの20歳以降の状態に与える長期効果」の既存研究としては、たとえば以下の①と②があります。

①フランスでの研究(操作変数法、〔 〕はOLS): 保育・幼児教育(2~5歳)に、より早期からより長期間通うと、将来の教育達成〔と20歳以降の賃金〕が、低中階層出身者の場合は上がり、上階層出身者の場合は下がった。

②ノルウェーでの研究(差の差法): 保育所が1976~79年に「急増/通常増」した自治体で、その「前/後」に3~6歳だった人々を比較すると、保育所通園の長期的な因果効果として、30代の時点で、〔学歴が上がり、(とくに女性で)結婚が遅くなり〕、出産が遅くなり、(とくに女性で)低所得になりにくくなり、高所得にもなりにくくなり、福祉に頼りにくくなった(〔 〕は母親が高卒未満の場合のみ)。また追加の研究では、30代での所得は、低所得家庭出身者では(保育所通園によって)5%水準で有意に上がったが、中所得家庭出身者では10%水準で有意な影響を受けず、高所得家庭出身者では10%水準で有意に下がった(なお保育所通園の効果に有意な男女差はなかった)。

これら①②は、日本での短期・中期効果のエビデンスから導かれる先述の予測、つまり、「特に社会経済的に不利な家庭出身の子どもの場合に、さらに2歳頃から保育所に通園した場合に、発達促進効果が大きいようだ」という予測に、合致しています。

今後の日本での長期効果の研究でも、この予測についての検証が、課題の一つとなるでしょう。

[謝辞] 本記事の執筆には、MEXT科研費学術変革領域研究(A)「生涯学」(JP20H05805)のサポートを受けました。