ほぼリアタイで夢中になった立場から、『シン・ウルトラマン』に素直に感じたこと

『シン・ウルトラマン』の劇場公開が始まった。1966年にテレビ放映され、その後、ウルトラセブンなど多くの後継ヒーローの礎を作った「ウルトラマン」。その原点的存在を現代の一本の映画として復活させるのは、ハードルの高いチャレンジだったのは言うまでもない。

『シン・ゴジラ』でその高いハードルをクリアした庵野秀明(総監修・脚本など)、樋口真嗣(監督)のコンビなので、今回もエポックメイキングになるポテンシャルを秘めていた。ただ公開初日の反応を見る限り、そこまでではなさそうだ。

1966〜1967年の初回放映は、かろうじて何話か観た記憶がある。「ウルトラセブン」からはリアルタイムで観た。しかし「ウルトラマン」も何度も再放送されており、幼少期に強烈な思い出となったことは間違いなく、当然のごとく怪獣およびエピソードは鮮明に記憶された。

そこから円谷プロの「ウルトラ」シリーズは多岐に進化し、現在に至っているわけだが、ウルトラマンはその原点に位置付けされ、それを現代の映画としてアップデートされることには、複雑な感情もある。同時に激しく観てみたい衝動にもかられる。『シン・ゴジラ』のような本能的なサプライズの興奮も期待していいのだろうか?

『シン・ウルトラマン』は当初、2021年に公開されるはずだったが、製作が間に合わないという理由で2022年に延期。このあたりも徹底的にこだわった証が感じられ、期待を高めた。

結果的に、その期待に応えた部分も含め、さまざまな思いにかられる一作になっていたと感じる。

世界観と描き方

時代を現代に置き換え、禍威獣や外星人の脅威に対して日本を中心に世界レベルで立ち向かうシチュエーションではあるが、その甚大な被害のわりに、戦っているのは、その場にいる人々というムード。しかしそれこそが「ウルトラマン」の世界であり逆に微笑ましい。一方で、オリジナルの科学特捜隊にあたるチームは今回、「禍威獣特設対策室専従班(禍特対)」となり、その拠点は省庁のオフィスという雰囲気。「基地」や「武器」などのガジェット的な楽しみは希薄(禍特対の一人のガジェット愛はただ背景で付随的に出されるのみ)。そのあたりが現代の映画らしい。

オリジナルからの引用

これは予想以上に、オリジナルの「ウルトラマン」の設定、描写のラッシュ状態であった。オリジナルへの愛が少ない人にとっても、その入れ方はスムースに感じられるだろうし、考え抜かれた印象。細かい部分のムードとして、たとえば居酒屋のシーンなど「ウルトラ」シリーズの数々の名作(メトロン星人やペロリンガ星人の回など)も重なって感慨深い。怪獣が禍威獣、宇宙人は外星人と呼ばれ、ザラブやメフィラスにも「星人」を付けなかったのは、現代的アレンジなのだろうが、そこは特に何も……。

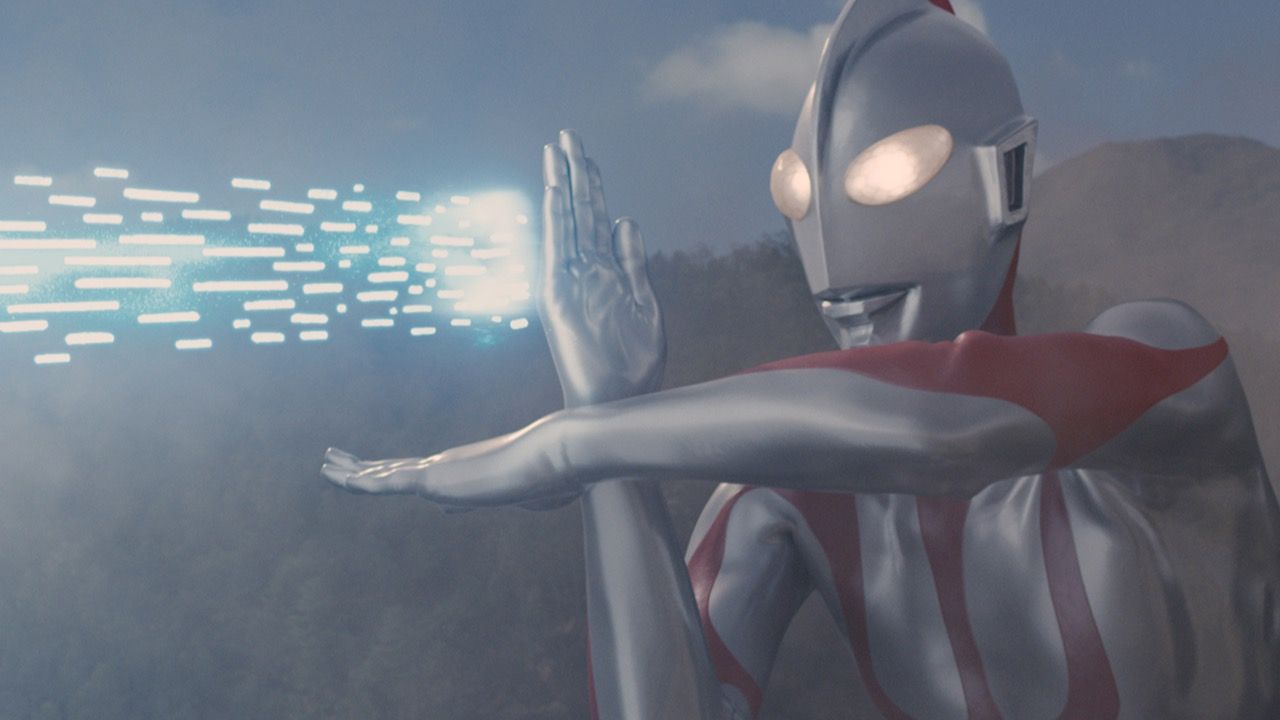

ウルトラマンの美しさ

オリジナル版は着ぐるみのウルトラマンをCGで表現した本作は、成田亨の原点デザインを忠実に再現しつつ、現在の映画らしい映像となった。その姿の美しさに、登場人物の一人も感嘆を漏らすが、われわれ観客もいくつかのシーンで美しさに魅了されるのは確実だろう。そこにこの映画版の存在意義が集約されると言ってもいいほどに。アクションも全体に洗練さ、およびリアリティが際立つ(もう少し「ウルトラファイト」的な泥臭さも観たかったが)。そして斎藤工のシルエットも、ウルトラマンと一体するキャラクターにふさわしい。

禍威獣、外星人のキャラクターはCGによって、粋な変化をみせており、ここは『シン・ウルトラマン』で最も感激した部分かも。

各30分だった世界を2時間近くの1本にすることについて

ひとつの敵にフォーカスして、それに対してウルトラマンと科学特捜隊が戦う設定は30分の番組ではちょうどいいが、2時間の映画にする場合、しかも「ウルトラマン」全体の再現となる場合、複数の敵が必要となったのは十分に納得できる。映画の観客も、いくつものキャラクターの登場を期待するだろう。しかし結果的に、ひとつの敵で突き進んだ『シン・ゴジラ』のような、一本の映画として盛り上がる作りにはならなかった。そこは本作の賛否が分かれる大きなポイントになるはずだ。

賛否分かれそうな描写

オリジナルから引用された、ある衝撃シーンも含め、主に長澤まさみの登場部分で、やや時代にそぐわないハラスメント的な印象を感じる人もいるかもしれない。それ、必要だったのか。はたして素直に笑えるか。

日本映画のパターンとして

米津玄師の主題歌は映画に伴って心に響くものではなかった。曲単体として、またPVが素晴らしかっただけに、むしろ安直に人気アーティストに頼るという、日本映画の悪しき習慣を目の当たりにした印象である。

というわけで、オリジナル版から愛してきた身としてはいろいろと考えさせる部分もあり、すでに観た人からも賛否両論の意見も見受けられる。しかし改めて感じるのは、ウルトラマン、そのオリジナルのスピリットを映画館のスクリーンで観られる喜びであり、ひとつの伝説的なカルチャーの源をたどり、次の世代へ受け継ぐという俯瞰的な意味で、この『シン・ウルトラマン』が2022年の今、観るべき作品なのは間違いない。

『シン・ウルトラマン』

全国東宝系にてロードショー

(C)2021「シン・ウルトラマン」製作委員会

(C)円谷プロ