「死にたい」はどのような現象なのか 児童虐待を追ったルポライター杉山春さんが自死を取材する理由

それまで私にとって、自死は記号だった。物語の中で「自死」が出てきたら、それ以上は語るべきことがないというサインだ。

自死について何も知らなかった。

出典:『自死は、向き合える 遺族を支える、社会で防ぐ』(杉山春/岩波ブックレット)まえがき

自死とは一体、どういった現象なのだろう。日本で自死は、死因の7~8番目だ。

昨年夏に刊行された『自死は、向き合える』によれば、日本の政府による自死研究が始まったのは2001年。その後、2006年に自殺対策基本法が制定された。研究の歴史は、意外に浅い。

著者の杉山春さんは、これまで『ネグレクト―育児放棄 真奈ちゃんはなぜ死んだか』(2007年/小学館文庫)、『ルポ虐待:大阪二児置き去り死事件』(2013年/ちくま新書)などで児童虐待問題を取材してきた。なぜ自死問題を取材したのか、また、研究者や自死遺族、その支援者らへの取材から得たことを、杉山さんに聞いた。(取材日:2017年9月5日)

■「虐待」の取材から「自死」問題へ

――まえがきでは、杉山さん自身、数年前に若い友人を自死で亡くしたとあります。これまで虐待について取材されてきた杉山さんが、自死をテーマに選ばれた理由を教えてください。

杉山:雑誌「世界」編集部から依頼があったのです。「杉山さんだったらできると思うんです」と言われて。私も友人の自死があって、もやもやしたものを抱えていて、考えたいと思っていた。そこで声がかかったというタイミングでした。

――なぜ杉山さんだったのでしょう。

杉山:私はこれまで虐待について、虐待をしてしまう親が悪いという視点よりも、親がそこに至る経緯を考えなければ防げないという主張をしてきています。そういう意味で、自死の問題も似ていると思ったのではないでしょうか。ただ、取材を始めて半年以上は、自死という現象をどう考えていいかわからなかったですね。

■自死現場が「気持ち悪い」は偏見か

――わからなかったというのは?

杉山:虐待の場合は、子どもが亡くなること自体があってはならないこととして、そこから考えていく立ち位置があり得ましたが、自死については私自身がどういうことなのかわかっていなくて、一般の人とほとんど同じ感覚だったと思います。

たとえば第一章では、自死現場が賃貸物件で、物件の貸主から遺族に対して高額の請求があったケースを取材しています。自死遺族を支援する弁護団は、「もし国が自死を物件の心理的瑕疵と認めれば、自死への忌避感を助長し、偏見や迷信を肯定することになる」と訴えているんですね(※)。

自死遺族や支援者に取材してこういった話を聞くと、(自死現場を“事故物件”と扱うことは自死への偏見を助長することになるという)その意向は理解できる。一方で私は、もし、目の前に自死があった物件とそうではない物件が同じ条件であったなら、迷わず、自死がなかった物件を借りるという感覚だったので、自分の中でこれまで当たり前と思っていたものとはズレる。率直にそう思っているので、支援者の主張に全面的に乗っかって「これが正しい」とは書けないし、何が正しいかわからない。立ち位置がわからないと思いました。

(※)自死が「心理的瑕疵」にあたるかどうかについて、国は最終的な結論を出していない。

■自死で家賃保証の問題が出てきたのは2000年代から

第一章では遺族への、アパート全体の床、壁、天井、インターホン、キッチンの照明、ユニットバスなどの改装費用や6年に及ぶ家賃保証という高額請求に対し、弁護士が中に入って「(自死現場である)ユニットバス以外は改装費を負担する必要がない」と交渉し、プラス2年分の家賃保証とで和解したケースなど、過剰に感じられる補償内容が弁護士の協議によって減額される例が複数紹介されている。

また、ヨーロッパやアメリカなど海外では自死のあった物件を避ける傾向があまりないことや、日本でもこうした物件に忌避感が生まれたのは1970年代半ば以降であることについても指摘がある。

――私自身、賃貸物件を選ぶ際に「自死があった」と聞いたら避けると思いますし、それが当たり前の感覚だと思っていました。

杉山:フランスの弁護士資格を持っている方に話を聞いたら、日本の事情に驚かれました。オーストラリアに取材に行った際も、そんなことは聞いたことがないと言われました。ポルターガイストとか、幽霊が家で悪さをするという感覚はあっても、自死の霊が悪さをするという感覚自体、世界共通ではないようですね。

本来は根拠がないものに「心理的瑕疵」という言葉をつけて宅建法で告知義務にしたことで、科学的根拠のない話と、現実社会で機能する法律がつながって、状況を複雑にしています。たとえば、マンションから飛び降り自殺があったとして、飛び降りた場所が気持ち悪くて、ロビーや部屋は気持ち悪くないのか。(どこまでが気持ち悪いのかという感覚自体に)客観的基準は作りようがないです。その中で、追い詰められる遺族がいる。一方、実際に家賃収入が下がって困る、個人でアパート経営をしている人たちもいる。どのように被害を受ける人をなくしていくか、じっくり考える必要があると思います。

――杉山さんは「事故物件サイト」の管理人にも取材されています。私も「事故物件サイト」を覗くことがあります。でもそれが、自死した人や自死遺族への偏見につながるとは考えたことがなく、本書を読んで初めて気付かされました。

杉山:賃貸に詳しい専門家は、自死で家賃保証の問題が出てきたのは2000年代からだと言っていました。自死のあった賃貸物件に忌避感が生まれたのは1970年代半ば頃から。高度経済成長が終わって、日本社会で住宅が余っていく中で出てきた現象でした。「祟り」とか、昔から植え付けられてきた観念と関係があるのかなと思ったら、そうではなかったんです。

■「死にたいから死ぬ」のではない

宗教界を見れば、浄土真宗本願寺教学伝統センターは二〇〇〇年代半ばに経典を精査、「釈尊は自殺について価値判断はしていなかった」という結論を出した。日本カトリック司教団は二〇〇一年に「いのちへのまなざし」という冊子(カトリック中央協議会)で、「わたしたちは自殺したかたがたの上に、神のあわれみが豊かに注がれるであろうことを信じます。(中略)自殺者に対して、冷たく、裁き手として振る舞い、差別を助長してきました。今その事実を認め、わたしたちは深く反省します」と書いている。ほとんどのプロテスタント教会も、自死を罪には定めない。

出典:『自死は、向き合える』

――2000年代に入ってから宗教の分野でも自死に関する声明が出たこと、全く知りませんでした。このほかにも自死に関する議論について、恐らく知っている人は多くないと思います。本書の中で、「正直なところ自死について知識がないと、自死遺族が語る「差別」が理解できない場合がある。例えば『死にたい気持ちに寄り添って』という自死予防の標語に差別的なニュアンスがあって問題だといわれても、説明を受けなければわからなかった」とあります。杉山さんも説明を受けるまでわからなかったと書かれていますが、私も全くわかりませんでした。

杉山:私なりの理解ですが、自死する人は「死にたい」わけではない。自死は、状況の悪化に追い詰められて起きる。死にたいという気持ちを肯定するというよりも、どのように状況が悪化しているかに気付く必要がある。死にたいから死ぬわけではなくて、それ以外の選択肢がないっていうことを理解しないといけない。(虐待の問題の場合)子どもを殺したいわけではなくて、殺すところまで追い詰められているっていう考え方が、虐待する側への支援と結びついていくわけですよね。『家族幻想』(2016年/ちくま新書)という本を書いたときにわかったのは、ひきこもりにしてもひきこもりたいからひきこもるわけではなく、今の自分を自分で肯定できないから出ていけないという人が苦しんでいる。

――そうしたいからそうしているわけではない。

杉山:自死は、社会的排除の究極の形ですが、それだけにその仕組みがもっと深くなった。この性格、姿かたちを持ち、社会的にこんな役割しか持てない自分は価値がないと本人が思って、本人が自分を責めて追い詰めていく。その気持ちに寄り添うのではなく、「死にたくないんだけどそれしか見えない。追い詰められているんだよね」っていうところを理解しないといけない。そして、その追い詰められているものからその人を自由にする必要がある。ところが、社会は自死っていうものを適切には理解できていなくて、「死にたいから死んだんだ」「死にたいなら死なせておけば」って思っている部分もあるのではないでしょうか。

■“生きるために必要”な自傷行為

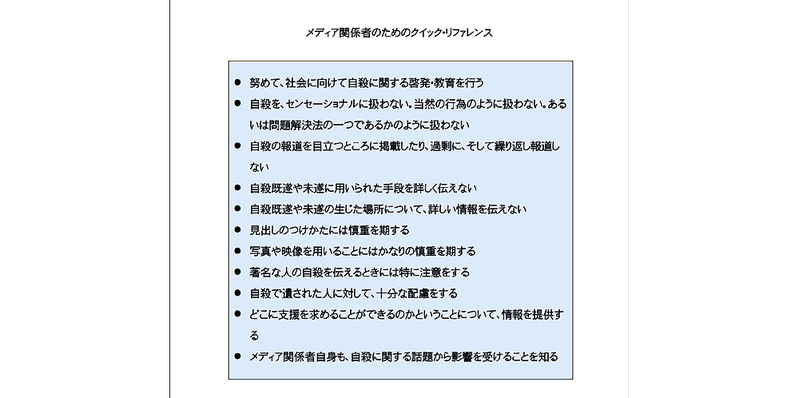

――WHOは2000年に自殺報道に関するガイドラインを出しています(2008年に改訂版を発表)。「センセーショナルに扱わない」「手段を詳しく報じない」「写真や映像を用いる際には慎重を期する」などですが、これについては少しは認識が広がってきているように感じます。一方で2017年の夏には、愛知県などの鉄道に貼られた「自殺防止ポスター」が問題視されました。「鉄道での自殺は、大切な命が失われるだけではなく、鉄道を利用する多くのひとの安全や暮らしに関わってきます」といった文言がありました。(参考)駅の自殺防止ポスター、「遺族追い込む」と撤去も(朝日新聞デジタル)

杉山:いろいろと問題がある文章ですよね。

――スローガンは「STOP自殺」。これもなかなか……。

杉山:自死が悪いこと、もしくは尊いこととする。どちらも偏見がある。(支援の現場では)自死はやってはいけないっていう風には言ってはいけないと言われています。あなたのやることは悪いことだからやめましょうとか、社会の迷惑だからやめましょうというのではなく、違う選択肢もあると知ってほしいということですよね。私も、「死んではいけません」という本を書いたつもりはなくて。

――複雑ですが、大切な議論だと思います。何につけてもわかりやすさが求められる時代で、現場を知っている人の丁寧で慎重な議論や提言が「よくわからない」「面倒くさい」あるいは「またポリコレか」といった一言ですまされがちな気がします。「自死してはいけないと言ってはいけない」という話で思い出すのが、リストカットがやめられない10代の少女と向き合っていた相談員の女性の話です。その女性も、「リストカットしちゃダメとは言えない」と言っていました。リストカットがダメと約束しても、その約束が苦しくなって、もっとひどい自傷をしてしまう。だから彼女が生きるためにリストカットを容認すると。

杉山:リストカットしたくなったら腕に赤い線を引くとか、輪ゴムをしてぱちんとはじくというような方法もあるみたいですね。その人がやっていることは全部生きるために必要だからやっている。それは自死も同じで、“死ななければ生きていけない”ところまで追い詰められている。メンタルヘルスと薬物の対応の仕方は同じですよね。ただ、リストカットは生き延びることでその先があるけれど、死んでしまうとその先がないから難しいですね。

■死なないことも選べると知ってもらうことが自死予防

――ちょっと似ているなと思うのが、昨年の薬物報道ガイドラインについての会見です。「『人間やめますか』のように、依存症患者の人格を否定するような表現は用いないこと」といった提言が発表されました。薬物でも自死でも性犯罪被害者に対する二次被害の問題でも、「マイノリティ」だと思われている当事者への偏見があり、それが報道や予防教育の中で再生産されていくのは似ている部分があるなと思います。参考)「まちがった薬物報道はもうやめて」 専門家、当事者は声をあげる(BuzzFeed)

杉山:取材の中で、自死予防って何かっていうと、その人にいろんな自由があるとわかってもらうことだという言葉に出会ったんですね。ああ、そうだ、と胸に落ちました。自分の選択肢はもう自死だけしかないと思っているかもしれないけれど、そうではなくて、いろんなものを選べる。

選択肢はたくさんあるよっていうことを伝えて理解してもらう。死なないことも選べると知ってもらう、それが自死予防なんだろうなと思います。

杉山春(すぎやま・はる)

1958年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。雑誌編集者を経てルポライター。著書に『満州女塾』(新潮社)、『ネグレクト 育児放棄――真奈ちゃんはなぜ死んだか』(小学館、第11回小学館ノンフィクション大賞)、『ルポ 虐待』(ちくま新書)など多数。