中小企業淘汰の時代~最低賃金大幅引き上げの衝撃

・最低賃金、全国一律28円引き上げの衝撃

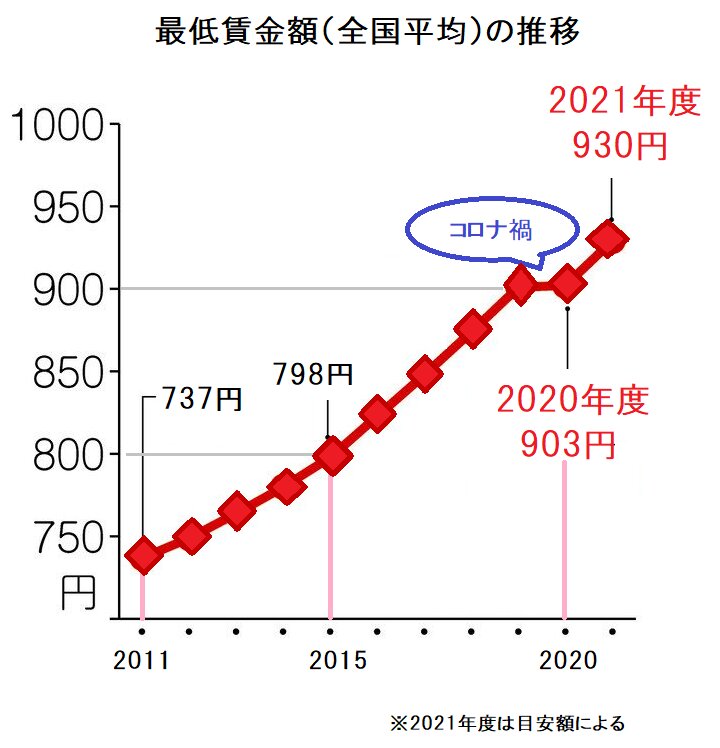

この秋(2021年10月頃)から、全国の最低賃金の引き上げ率は3.1%、一律28円引き上げられる。その結果、全国平均では、930円となる見込みだ。最低賃金の最高は東京都の1041円、最低は鳥取県、島根県、沖縄県の820円となる見込みだ。

最低賃金は、中央最低賃金審議会が厚生労働大臣に答申し、それを基にして各都道府県に設けられた地方最低賃金審議会から労働局局長に答申が行われて、決定される。昨年(2020年度)は、コロナ禍の影響を受け、雇用維持を優先し、実質上の据え置きとなった。結果、40県で1円~3円という小幅の引き上げとなり、7都道府県では引き上げ見送りとなっていた。それだけに今回の大幅値上げに意外だと感じる経営者も多いようだ。

・大幅引き上げに経営者側の衝撃

今年度の中央最低賃金審議会では、日本商工会議所と全国中小企業団体中央会の委員が最後まで現状維持を主張し、最後まで反対した。これまでは有識者である公益委員からの報告案に対して、労働者側委員、使用者側(経営者側)の双方が全員一致で答申されるのが慣例だったのが、初めて崩れたこととなった。

新型コロナ感染拡大が続き、緊急事態宣言やまん延防止措置などが出されている状態で、政府が慣例を捨ててまで、大幅引き上げを進めたことは、経営者側に大きな衝撃となった。関西地方のある中小企業経営者は、「選挙もあることだし、大きな票田である地方の中小企業に配慮するだろうと思っていたのだが、少し驚いた」と言う。別の首都圏の中小企業経営者は、「アメリカ向けの自動車輸出の好調さなどから、製造業の景況が良くなっていることもあり、製造業を中心とした中小企業経営者からは反発が出にくいと考えたのだろうか」と指摘する。

・政権側は賃上げが経済再生に不可欠との考え

最低賃金は、2015年以前は年1~2%の引き上げだった。しかし、安倍政権のデフレ脱却方針(注1)から、2015年から2019年の4年間は、連続して年3%引き上げられてきた。さらに2019年に発表したいわゆる骨太の方針では、最低賃金を1000円台に早期に引き上げることが明記された

この方針は、2021年6月9日に開催された令和3年第8回経済財政諮問会議で示された「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針2021)」の原案でも、改めて最低賃金の引き上げを含む「賃上げを通じた経済の底上げ」が明示された。今回の最低賃金の大幅な引き上げ決定は、政府、菅政権の強い意志の表れと考えられる。

・反発する中小企業経営者たち

中央最低賃金審議会において、使用者側(経営者側)委員である日本商工会議所と全国中小企業団体中央会が反対したように、各地の最低賃金審議会でも使用者側委員を中心として反対が相次いでいる。

「度重なる緊急事態宣言や蔓延防止措置などで、観光産業などが大きな割合を占める地方経済は落ち込みが激しい。そんな中で、最低賃金の引き上げは、中小企業にとって一層の経営悪化を招く。どうしてコロナ禍が一段落するまで待てないのか」東北地方の中小企業経営者は言う。

一方で、こうした中小企業経営者たちの反発に疑問を呈する意見もある。関西地方のある中小製造企業の経営者は、「最低賃金というのは最低レベルでしょう。そんな賃金で大量に雇用しないと回せない経営そのものが限界でしょう。参加している団体からも反対の意見書が廻ってきましたけど、私は少し疑問に思っています」と言う。

・最低賃金引上げが引き起こすこととは

雇用状況に詳しい一般社団法人人材サービス産業協議会の川渕香代子氏は、「最低賃金に近いのは、今回、コロナで直接的な影響を受けている職種の社員や飲食のパート、アルバイトだと思います。こうした人たちは仕事が戻るかどうか先行き不透明なため、他の職種で求職活動せざるをえなくなると思います」と言う。さらに、「最低賃金しか出せないような会社が頼れるのは、本業が他にあって、副業や兼業で働いてくれる人になるのではないでしょうか」と指摘する。

日本の産業界が、実質的に低賃金労働者として活用してきた外国人労働者も技能実習生も、コロナ禍が続く情勢下での導入は当面、困難だ。最低賃金の引き上げに対応できない企業では、新規採用はもちろん既存従業員の処遇改善もできず、結果的に人材流出につながることとなる。同協議会が昨年、2020年12月18日に発表した「転職賃金相場2020」においても、コロナ禍によって求人数は減ったものの、企業側が高い能力や経験値の高い人材を厳選して採用するようになったために、転職賃金相場はむしろ上昇している職種があると指摘している。景気が悪化し、求人が減少することで、給与水準が低下するといった従来の動きとは、すでに異なっているのだ。今後、充分な賃金を支払う力がない企業は、必要とする人材を確保することが困難になると予想される。

都市部では、副業兼業で専門知識や技能を短時間だけ提供してくれる人もいるかも知れないが、地方部ではそうした人材もわずかである。「中小企業では、必要な人材を確保したいならば、オンライン面接やテレワークもできる体制にすることも必要になるでしょう」と川渕氏はアドバイスする。

・最低賃金引き上げに加えて、社会保険適用範囲拡大が中小企業を直撃

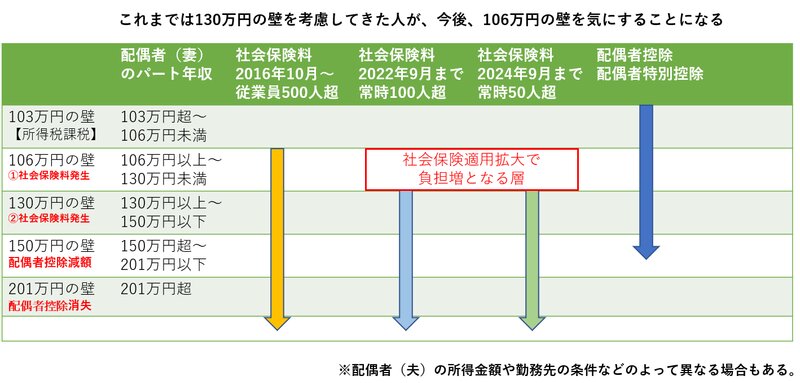

中小企業経営者にとって頭痛の種は最低賃金の引き上げだけではない。来年、2022年10月になると、これまで従業員数が501人以上の企業だけだったパートとアルバイトの社会保険適用範囲が、従業員数が101人以上に拡大される。

来年10月以降、2ヶ月を超える雇用の見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上の従業員の社会保険(厚生年金、健康保険)への加入義務が発生することになる。メリットも多いが、端的に言って従業員も企業も負担増となる。首都圏のある中小企業経営者は、「試算したところ、月10万円少しのパート従業員でも、毎月の社会保険料だけで従業員、企業の双方が1万5千円程度の負担増になる。かなり大きい。短く時間で細切れに働いてくれる人が沢山欲しいということになるが、そんな人材はもういない」と言う。(注2)

・労働力人口不足が、より深刻化する可能性

最低賃金の引き上げや社会保険適用拡大は、このままでは労働力不足を引き起こすという指摘がある。流通小売業に詳しい中小企業支援団体の職員は、「パート、アルバイトと一口に言っても、様々な人たちがいる。小売業などを支えているのは、その中でも主婦のパートだ。多くの人たちは、配偶者である夫の勤務先の扶養範囲から外れることを望んでいない」と言う。

最低賃金が引き上げられても、社会保険適用となる年収額は、従業員数501人以上の大企業では106万円、従業員数501人未満の企業では130万円の範囲は変わらない。そのため、配偶者(夫)の勤務先の社会保険適用の継続を望む多くのパート従業員は、仮に時間給が値上げすれば、範囲内に収めるために勤務時間数を減らさざるを得なくなる。まず、これが第一段階だ。

次の段階で、来年(2022年)10月から、従業員数101人以上の企業まで社会保険適用拡大が実施される。すると、配偶者(夫)の勤務先の社会保険適用から外れることを避けるため、勤務時間を削減するパート従業員が出てくる可能性が高い。特に主婦のパートに依存している職場は、大きな影響を被る。

・社会保険適用の年収制限も同時に上げなければ、逆効果に

流通業界に詳しいある労働組合の関係者は、「現在でも夫の扶養から外れるのでボーナスはいらないというパート従業員がいる。いわゆる非正規従業員の問題がクローズアップされ、最低賃金の引き上げと社会保険適用拡大で格差是正するとされているが、年収制限の壁をそのままでは、労働力人口不足に拍車をかけることは目に見えている」と言う。さらに、「非正規従業員といっても、社会保険適用を望む従業員から、夫の勤務先の扶養適用の範囲内で働きたいという従業員まで様々であり、それを一つにパターン化してしまっているところに無理があるのではないか」とも指摘する。

関西地方の中堅企業の人事担当者も、「経済復興のためにも最低賃金の上昇はやむを得ない。しかし、社会保険適用の年収制限も同時に上げなければ、労働力人口の減少にさらに輪をかけて状況を、むしろ悪化させる。確かに社会保険適用を望む声もあるが、一方で負担増になるため、従業員側が望まないケースも多い。企業側には一定の年収を得ている従業員の社会保険適用を義務化するのは良いが、一方で望まない従業員への対応も政府は行うべきだ」と言う。

・進む中小企業の淘汰

政府は、国際競争の中で我が国の労働生産性の向上が急務という立場を採っている。労働生産性向上のためには、特に生産性の低い中小企業への対応が不可欠であるとの姿勢を鮮明にしている。IOTやDXなどのデジタル化の導入などによる生産性向上への取り組みはもちろんのこと、不採算事業の見直しや企業間の合併、統合、さらには淘汰が必要であるとしている。

こうした中での最低賃金の引き上げや、社会保険適用拡大は、その負担に耐え切れない中小企業を淘汰するきっかけとなる。しかし、急激に進む労働力人口不足を深刻化させるようなことがあれば、健全な中小企業までも淘汰してしまい、地方経済の復興に大きな禍根を残すことになる。

今回の最低賃金の大幅引き上げは、政府のそうした強いメッセージの現れに他ならない。アフターコロナを見据えて、政府は中小企業の本格的な淘汰、選別を進める段階に入っていると、中小企業経営者は理解すべきだろう。

注1 「働き方改革実行計画」(2017年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 最低賃金について「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す」という方針が示された。

注2 2019年2月26日に厚生労働省で開催された「第2回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会議事録」によれば、全国ビルメンテナンス協会菊池理事が次のように発言している。「この適用拡大が図られるとなると、実質のところ経費負担としては労使折半のうち、使用者側だけでも月額で1万3000円程度、ふえるであろうというような試算が出ました。先ほどもお話したように、65歳以上の方が43%と、雇用の形態が偏っていて高齢の方が多いものですから、実際のところ1万3000円が給料から天引きという格好になったときに、月額の総収入が8万8000円以下の人というのは非常に多いわけです。7万であったり、6万であったり、そういった方たちから、働く意欲の喪失というのが結果につながり、このことが発生するとやめられる。この仕事をしてこれだけの収入しかないのであれば、やめてゆっくりとしていたほうがいいのではないかというようなことにつながる危惧があります。」