古き良き伝統に新しい風、宝塚歌劇雪組『ヴェネチアの紋章』『ル・ポァゾン 愛の媚薬 -Again-』

100年を超える歴史を持つ宝塚歌劇には、今や「タカラヅカらしさ」ともいうべき様式美が確立しているが、雪組全国ツアー『ヴェネチアの紋章』『ル・ポァゾン 愛の媚薬 -Again-』はこれを存分に堪能できる2作品だった。

かたや出演者に目を向けると、新トップコンビ彩風咲奈・朝月希和のプレお披露目らしく、若手の活躍が新鮮で頼もしい。古き良き伝統と新しい風、一見相矛盾する両極が同時に味わえるのもタカラヅカならではだ。

『ヴェネチアの紋章』は1991年に花組トップコンビ、大浦みずき・ひびき美都のサヨナラ公演として上演された作品だ。原作は塩野七生の小説『小説イタリア・ルネサンス1 ヴェネツィア』である。初演は大浦のたって希望があって舞台化が実現したようだ。

初演時の脚本・演出は柴田侑宏。柴田作品には再演を重ねる名作が多いが、この作品の再演は初めてだ。今回は演出を謝珠栄が担当し、楽曲はほぼ一新、結末も少し変えるなどのリメイクが施されている。

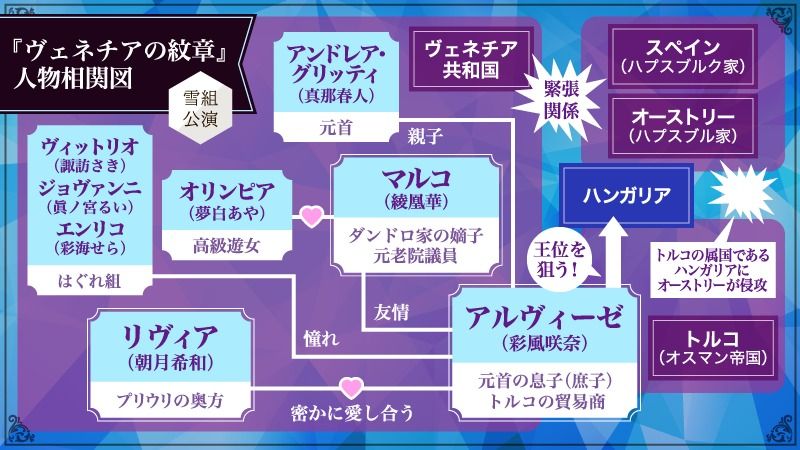

16世紀前半のイタリア、ヴェネチア共和国の元首の庶子アルヴィーゼ(彩風咲奈)とヴェネチア名家の令嬢リヴィア(朝月希和)の恋物語が、当時の緊迫した国際関係を背景にしながら壮大なスケールで展開する。

ハプスブルク帝国とオスマン帝国、ともに全盛期を迎えた大国の勢力争いの狭間にいるのが、この作品の舞台であるヴェネチア共和国だ。アンドレア・グリッティは大変な時代のヴェネチアを采配した元首であり、アルヴィーゼという息子がいたのも史実である。

この時代のオスマン帝国(本作ではトルコ)といえば、最盛期のスルタンとして知られるスレイマン1世と寵姫ヒュッレム、宰相イブラヒムとの愛憎を描いた『壮麗帝』が昨年上演されたばかりで、タカラヅカファンにとっても身近になった国だ。宰相イブラヒムはヴェネチア商人とも密接な関係があったという。

かたやヴェネチアが恐れるスペイン国王カルロスとは、ハプスブルク帝国のカルロス1世のことだ。彼の時代に領土があまりに広くなったため、弟と息子で分割した。以降、ハプスブルク家はスペイン系(息子フェリペ2世が継承)とオーストリア系(弟フェルディナンド1世が継承)に分かれる。オーストリア系の方の末裔がミュージカル『エリザベート』でおなじみのフランツ・ヨーゼフということになる。

そんなわけで初演時に比べると、歴史的背景はファンにとって圧倒的になじみ深くなっているのではないだろうか。そのためか、物語世界にあっという間に引き込まれ、面白く観ることができた。

彩風咲奈演じるアルヴィーゼはヴェネチア元首の息子でありながら、庶子であるため貴族の身分が与えられず、政治家としての立身出世も望めない。愛するリヴィアとの結婚も許されない。リヴィアは年の離れたプリウリの奥方となっているが、心秘かにアルヴィーゼのことを思い続けている。物語は二人が再会し、情熱的にモレッカを踊るところから始まる。

アルヴィーゼは、リヴィアを妻に迎えるに相応しい地位を得るべく、トルコの先鋒となって戦い、オーストリーからハンガリアを奪還し、その王位を手に入れるというとんでもない野望を抱く。彼を突き動かしているのはリヴィアへの愛とともに、貴族の「紋章」を与えてくれなかった祖国ヴェネチアへの復讐の念ともいうべきものだ。

彩風演じるアルヴィーゼは、端正な佇まいで一見穏やかな雰囲気をたたえつつ、内に秘めた情念を次第にあからさまにしていく様が劇的で、壮絶な最期も印象に残る。いっぽう入団12年目という遅咲きでトップ娘役になった朝月も、愛する男性のためひたすら耐え忍ぶ一途な女性がしっくり来る。

二人は古典的な大芝居もよく似合う貴重な新トップコンビになりそうだと思った(と言いつつ、次回作ではこのコンビで『シティハンター』をやってしまうところがタカラヅカの守備範囲の広さなのだが)。

綾凰華演じるマルコ・ダンドロはアルヴィーゼの親友として常に温かく、しかしあくまで冷静に彼を見守り続ける存在であり、狂言回し的な役割も務める。決して派手な見せ場があるわけではないが、さりげない存在感が心地良く、こういう役どころが似合う人だなと思う。ふと『阿弖流為』(2017年)の母礼役を思い出した。

高級遊女オリンピア(夢白あや)もシリーズ通してマルコとの関係が続いていく女性だ。凛とした立ち居振る舞いで、他の遊女たちとは格が違うところを見せつける。

国家の頂点に立つ者の責務と、息子への愛情との間で揺れる元首アンドレア・グリッティ役には真那春人が挑む。アルヴィーゼに憧れる「はぐれ組」ヴィットリオ(諏訪さき)・ジョヴァンニ(眞ノ宮るい)・エンリコ(彩海せら)は原作には登場しないが、舞台ならではの愉快な3人組だ。アルヴィーゼに尽くす従僕カシム(一禾あお)がいじらしく、ヴェロニカ(莉奈くるみ)とのコミカルなやりとりも微笑ましい。

各地を回る全国ツアーゆえ簡素にならざるを得ない舞台セットにも工夫が凝らされ、ヴェネチアの象徴サン・マルコ寺院を背景に、ゴンドラが行き交うさまが水の都らしい雰囲気を醸し出す。かと思えは、エキゾティックな踊り子のダンスシーンで舞台を一瞬にしてコンスタンチノープルに移すのも、タカラヅカらしい手法である。

『はばたけ黄金の翼よ』(2019年)、『炎のボレロ』(2020年)と初の再演物が増えている(奇しくも、いずれも雪組だ)。膨大な過去作品の中から現代風にリメイク可能な作品を掘り起こし、蘇らせていく事例は今後も続いていくのではないだろうか。

芝居に比べるとショーの再演は少ないが、その中でも『ル・ポァゾン』は1990年の初演以来2度も再演されている、古典的名作ショーといっていい作品だ。

こちらも世代交代を実感した。幕開きの吟遊詩人など歌の聴かせどころの多い諏訪さき、「スパークリングの青年」ほかダンスシーンで活躍する眞ノ宮るいが目を引き、新生雪組のショーの中核メンバーとなっていくことを予感させる。一禾あおのパン・フルートの少年がチャーミング。芝居・ショーともにソロ場面のある希良々うみは、雪組の新たなる歌姫誕生といったところ。

神奈川・愛媛(彩風咲奈の出身地である)・愛知の3カ所だけではあるが、コロナ禍以降初めての全国ツアーがようやく実現したのは嬉しいことだ。無事に千秋楽を迎えられることを願ってやまない。