「リバーズ・エッジ」の大胆演技が話題を集めた土居志央梨。学生時代の主演作が公開に

2018年に公開された『リバーズ・エッジ』では女子高生を演じた。同年の舞台『グレーテルとヘンゼル』では5歳児を演じた。

これは極端な例ではあるが、土居志央梨という役者の現在地をよく表しているかもしれない。とにかく幅広い年代の役をまっとうできる。1992年生まれの彼女は現在20代半ばを過ぎたばかり。だが、10代の蒼さを醸し出すこともできれば、30代、いやもしかしたら40代の女性の愁いさえ帯びることも可能ではと思わせる。

彼女ぐらいの年代の女優は、実年齢よりも若い役を演じることがほとんどといっていい。実年齢より上の年代の役を演じ、さらに違和感なく演じられる女優というのはそうはいない。そういう意味で、彼女は稀有な存在といっていい。

まだ20歳そこそこのころの主演映画「二人ノ世界」

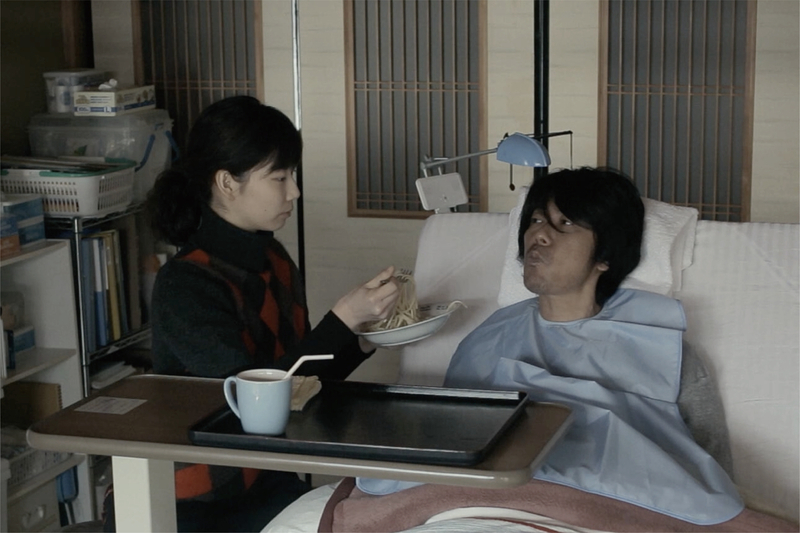

土居が永瀬正敏とW主演を務めている現在公開中の映画『二人ノ世界』は、実は彼女がまだ大学生、まだ20歳を少し過ぎたぐらいのときの作品だ。

京都造形芸術大(現在は京都芸術大)の学生やOBを中心にしたスタッフで制作された本作で、彼女が演じたのは当時の実年齢よりかなり上、現在の年齢の20代半ばすぎ、もしくは30代にさしかかろうかというぐらいの盲目の女性。しかもわけあって息子と離れて暮らす母親でもある。こんな難役を20歳そこそこで無理なく演じていることに驚かされる。

まず、当時の状況を本人はこう振り返る。

「たしか撮影したのが2014年の3月で。当時、私は大学3年生。ほかの大学生と同様に、卒業した後の進路を考える時期にきていたと思います。

ただ、そういいながら実際は、あまり先のことは考えていなくて。プロになるかどうかもあまり頭になかった。とにかく当時は、京都造形大の映画学科の俳優コースで学んでいたんですけど、お芝居をすることが楽しくて楽しくて仕方がなかった。

なので、この映画を撮ったときも、自分が主演であることや永瀬さんとお芝居することに、もちろん自分なりにプレッシャーはあったと思うんですが、それよりも喜びが勝っていたといいますか。今振り返ると、『やったお芝居やれる!こんな素敵な作品のしかも主演!』みたいにノープレッシャーで無邪気に受けとめていた気がします。若さゆえの怖いもの知らずですよね(笑)。

たぶん、いまこのお話をいただいたら、喜びは一緒だと思いますけど、そうとうプレッシャーがかかって、『どうしよう!』と、心臓が『バクバク』しちゃうと思います(苦笑)。

でも、当時は、お芝居に出合い、演じることに目覚め、とにかく演じてみたい衝動に駆られていたころで。『ほとんどのシーンに出れて、いっぱいお芝居ができる!』と今考えるとなんとも能天気なうけとめ方だった気がします」

こんな素敵な役と、素敵な脚本に出合うことはめったにないと直感!

演じた華恵役はオーディションが行われたという。

「まず、大学内でオーディションがあったんです。脚本が届いて目を通したんですけど、この役は、絶対にみんなやりたいだろうなと思いました。

表面上は、静寂が全体を包み込んでいるようで、淡々と物語が進んでいく。でも、永瀬さんが演じたバイク事故で36歳の若さで首から下の自由を奪われた俊作と、ヘルパーとして彼のもとにやってきた華恵が心の中で、激しく魂をぶつけあっている。

ハンディキャップを抱えた二人の物語ですけど、描いていることは肉体的な障がいにとどまっていない。人としての尊厳であったり、『生きる』ことの意味、人間にとっての自由や不自由、誰もがこの社会の中で経験している生きづらさ、ままならない人生を描いている。

ほんとうに人間を深く見つめた物語で、究極のラブストーリーでもある。

そのときは、この先、仕事として役者をやっていくと心に決めていたわけではなかったですけど、『こんな素敵な役と、こんな素敵な作品に巡り合うことなんてめったあることじゃない』と直感しました。『絶対にやりたい』と思いましたね」

ひとめぼれみたいな感覚に陥った脚本だったという。その想いは届き、華恵役を無事射止めると役作りに没頭した。

「華恵は盲目の女性ですから、イメージするよりもまずどういう状況になるのだろうとつかみたくて、自宅でアイマスクをして生活してみました。それからもちろん実際に全盲の方にお会いして、たとえば白杖の使い方とかきちんと教えていただきました。

役作りにおいて、とてもありがたかったのは、学生のスタッフが学校の校舎の中に、映画で実際に使う華恵の部屋と似たようなセットを学校の校舎の中に練習用に作ってくれたんです。撮影のシミュレーション用でもあったんですけど、わたしに『いつでも使ってもらっていい』と。

自宅は一番馴れておかないといけない場所ですから、自然に動けないといけない。ですから、毎日行って、『ここにはこれがあって、ここにはこれがある』みたいに確認して、感覚をつかんでいきました。あのセットにはすごく感謝しています」

実際に全盲の方と会い、気づいたこと

実際に全盲の方に会ったときは、いろいろと気づきがあったという。

「華恵は途中から視力を失っている。そこで実際にお会いして教えていただいたのも途中から視力を失った方だったんですけど、やはり生まれつき目の見えない方と違うということなんですね。

たとえば誰かと会話しているとき、目が見えていたときの感覚があるから、耳で声を追うよりも、その人の目を見る。それがほんとうに目が見えているんじゃないかというぐらい、こちらと目が合うんですよ。これは驚きでした。『そうなんだ』と。

どこか目のみえない方というと『こう』というイメージがあると思うんですけど、必ずしもそうではない。たとえば映画でいえば、対話のときは相手から目線を外すことで目がみえない人ということが伝わりやすくなる。ただ、途中から視力を失った方のリアリティーを追求していくと、そうではないことになる。

そのあたりはスタッフも汲み取って、リアリティーを大切にしながらも、目が見えないことも伝わる形を模索しましたね。嘘のないよう、成立させたいと」

作品は、どこか人生をあきらめかけていた俊作と、誰にもいえない深い哀しみをひとりで抱えていた華恵が互いを認め、闇のような現状から光を見出していく。

「ハンディキャップを抱えた二人がはじめは対立しながら、心の深いところで結ばれていく。でも、その結びつきは互いへの同情心から生まれているわけではない。

華恵は自分の絶対にみせたくないダメダメな部分や心の醜いところを唯一受けてくれるのが俊作だった。

松下隆一さんの原作に『自分の絶望をこの人の絶望でなんとかしてくれるんじゃないか』という一文があるんですけど、華恵にとって俊作はそういう存在だった。互いに同じ絶望を抱えていて、それを感じたとき、理屈抜きに二人はつながった気がします。

そういう意味で、二人は絶望でつながっている。そんな二人のその先の歩みはどうなるのか? ラストはいろいろな解釈ができると思うのですが、わたしは二人が見い出したのは希望だと思っています」

永瀬(正敏)さんとの共演は、いまだったらもっとありがたみを感じてたかも(苦笑)

その俊作を演じた永瀬正敏との共演はこう振り返る。

「永瀬さんには、感謝しかないですね。これはわたしだけではなくて、学生のスタッフみんなそう思っているんじゃないかなと。それぐらいお芝居のことだけじゃなくて、映画全体のことすべてで永瀬さんがフォローをしてくださった。ありがたいことに、うまくいかないところもミスもすべてを受け入れてくださっていた。

これだけのキャリアがあって、錚々たる映画監督と作品を作られてきた。にも関わらず、まだ若い経験のないわたしたちと同じ地点に立ってくださる。ほんとうに学生たちの考えに理解を示してくれて、時におもしろがってくれる。

そういう形で関わってくださったので、わたしたち自身が考えて自ら姿勢を正したこともあれば、奮起することもあった。ほんとうにありがたかったです。

わたし自身は共演シーンでたとえば、永瀬さんの声を聞くだけで、ほんと自分では想像もしなかった気持ちがわき出てくるようなことが何度もあった。永瀬さんに助けられたことが多々あったと思います。振り返ると貴重な時間だったなと。

ただ、当時はさっきお話したように、お芝居できることの喜びが先に立ってまして(笑)。猪突猛進状態といいますか、『とにかく頑張ってこの役をまっとうするぞ!』といった感じで周りが見えていない。

いまだったらもっとありがたみを感じていたと思います。そして、もっといろいろなことを吸収できたのではないかと、ちょっと悔しい気持ちがあります」

大人びてみられますけど、実際はまだまだ子どもっぽくて恥ずかしい

本人はこう後悔を口にするが、盲目でひとり暮らし。わけあって一緒に暮らせないでいる子どもあり。仕事を求めて、目がみえないのに俊作の介護をすることになったという幾重にもレイヤーのかかったこの役を、よくぞ演じ切ったと思う。学生の等身大とはそうとうかけ離れている大人の女性を無理なく演じていることに驚かされる。

「そういっていただけるのはありがたいです。華恵はたぶん今のわたしの実年齢に近い役ですから、みなさんの目にはどう映るのかなと。きちんと華恵として立っていると感じてもらえたらうれしい。

華恵役もそうですけど、よく大人びてみられるのは確かで。大学に入学してすぐ、まだ10代のときに、舞台で、江戸から逃げてきた酒飲みの芸者の役をやったことがあるんですよ。まだ未成年でお酒も飲めないのに、すごく褒められたんです(苦笑)。自分としては性格も思考もまだまだ大人になり切れないというか、子どもっぽくてお恥ずかしい限りなんですけどね。

なんでそう見られるのかは自分ではわからない。ただ、3歳から高校卒業までずっとクラシックバレエをやっていて、そこで鍛えられたといいますか。自立心が養われたところはあるので、そういうところが知らず知らず出ているのかもしれません。儚いタイプではないなと自認はしています(笑)」

6年を経ての公開決定。胸がいっぱいに

先述した通り、この作品が撮影されたのは2014年。ただ、諸事情で完成は2017年にずれ、公開の機会を逸して今回ようやくの公開になった。この6年、どんな気持ちだったのだろうか?

「この6年というのは、『もう残念だけど公開は難しいから、それを受け入れて、強く生きていこう』といったような気持ちと、『あれだけ頑張ったんだから、どんな形でもいいから劇場で公開してみてほしい』といったような気持ちが交互に自分の心の中に訪れて、往来していました。ずっと宙ぶらりんといいますか。

映画が完成したのが2017年。そこでようやく公開できるかなと思ったら、ダメで。さすがに最近は『もう無理なんだろうな』という気持ちに傾いていましたね。

なので、プロデューサーから公開決定の連絡をいただいたときは、しばらく言葉が出てこなかったです。『ようやく実現した』と胸がいっぱいになりました」

6年前の作品を新作として向き合うのはなかなかないことかもしれない。

「そうですね。めちゃくちゃ不思議な感じです」

学生時代の仲間と現場での再会がうれしい

この作品の撮影を含め、京都造形芸術大での学生時代は多くのことを学んだという。

「先生と仲間との出会いを含め、ほんとうに大学いってよかったなと思っています。すごく楽しかった。

先生も現場で実際に作品を作っていらっしゃる人ばかりだったので、教える側と教えられる側という関係とはちょっと違うといいますか。どこか先生も生徒も一緒になってみんなで作品を作ろうみたいな感じだったんです。

今はまた違っているかもしれないんですけど、座学よりも実践方式。小さな学科なので先輩と後輩の上下関係も、俳優コースと監督コースの垣根もなく、自由に映画や舞台を作れるような感じだったんです。

だからほんとうに自分の好きなように学べて、実践で体得していくことができて、わたしには向いていましたね。

あと、ともにすごした同期や先輩、後輩がいま数多くプロの現場で活躍している。だから、いま現場で再会できることが楽しみ。この前、俳優コースの先輩である土村(芳)さんと作品でご一緒できたんですけど、すごくうれしかったです」

お芝居の素敵なところは、日常を生きていることすべてを生かせる

大学卒業後にすぐに上京。役者として生きていくことを決めた。

「お芝居をしている時間が、自分が生きていると思えるから、もうほかの仕事の選択肢はなかった。お芝居の素敵なところは、日常を生きていることすべてを生かすことができる。ものすごく辛いことがあっても、これがなにか次の役につながって糧になるかもしれないと思える。それからいろいろな人と出会える。こんな仕事はほかにないと思うんです」

映画「リバーズ・エッジ」で感じたこと

ここまでの中での、ひとつの大きな経験として映画「リバーズ・エッジ」をあげる。

「まず、自分が生まれたときからこれまで生きてきた中で感じてきた、なんともいいようのない世界を体感するような物語でした。

ものや情報があふれていて一見するとすべてが満たされている。でも、現実としてはすべてが虚無で、心が満たされない。友だちはいるけど、対人関係は窮屈で周囲に気をつかい、実際は孤独で心が枯渇している。

どこかいまの若者が感じていることが描かれていて、実際に『共感しました』というお手紙をいただいたりして、うれしかったです。

それから、やはり自分という俳優を知ってくれる方が増えたのを実感した作品でもありました。あと、余談なんですけど、撮影監督の槇(憲治)さんが撮影が終わった後、なぜか『土居さん、俳優をずっと辞めないでね』とおっしゃってくれて、すごくうれしかったことを覚えています」

顔も裸も恥かしい(笑)。そこに違いはない

この『リバーズ・エッジ』の印象なども手伝って、『裸を厭わない女優』といったような紹介をされるようになった。本人はどう受けとめているのだろう?

「『体当たり』とか、よく書かれますよね(笑)。

わたしとしては脚本が1番で、別に脱ぐシーンでは左右されないというか。とにかく、その作品が面白くなればいい。

裸に関しては、別にご飯食べている感覚と一緒といいますか。みなさんもそうだと思うんですけど、たとえば、ホームビデオでもいいですけど、自分の顔だけアップで映っているのってすごく恥ずかしい気持ちになるじゃないですか。

それと同じで、もう映画に出演できることはうれしいですけど、スクリーンに映っている自分の顔とかすごく恥ずかしいわけです。もう正視できないぐらい(笑)。だから、もう顔も裸も変わりはない。いずれにせよ自分という人間をさらすわけですから、そこに違いはないんです」

今回のコロナ禍で改めて俳優の仕事をしていきたいと認識したという。

「撮影などすべてがストップして、途方に暮れたといいますか。なにかしたくてもなにもできない。家でボーっとするしかなくて。それで映画とか見るんですけど、そのたびに、『お芝居がしたい』という衝動に駆られました。

すごく長くつらい期間でしたけど、お芝居をしていきたいという気持ちを再確認する機会になりましたね」

今後のヴィジョンをこう語る。

「土居志央梨というよりも、その役の人物そのものと思ってもらえるように生っぽくリアルに演じていきたい。

その一方で、強烈なキャラクターといいますか。ごりごりにキャラクター化された役もやってみたいです。アクション映画やSF映画もやってみたいです。ほんとうにまだまだなのでいろんなことに挑戦していきたいです」

「二人ノ世界」

イオンシネマにて公開中

場面写真はすべて(C)2020『二人ノ世界』製作プロジェクト