老後2000万円問題の前に考えたい。映画『人生をしまう時間』が映す「自分のための人生の最期」とは

現在公開中のドキュメンタリー映画『人生をしまう時間』は、もしかしたら、いま日本において、最優先で考えるべきことかもしれないことに向き合わせてくれる1作といっていい。

もう誰もが知るように、日本は高齢化社会の時代を迎えている。

「老々介護、8050問題、孤独死など、すでに顕在化している社会問題」もある。

でも、自分の身に置き換えたとき、どこか他人事とはしていまいか?もしくはあまり考えないようにして、先送りしてはいまいか?

人は生まれ、やがて死を迎える。

当たり前のことなのに、どう生きて、どういう人生を送るのかはその都度考えるのに、人生をどう終えるのかはあまり考えることがないのだろうか?

「自分の人生、どういう最期を迎えたいのか?」

本作は、そのことを考えることが、これからの時代において大切で目を逸らしてはいけないと気づかせてくれる。

命の現場の最前線ともいうべき終末期医療の在宅医療チームに密着し、自らのカメラで命の現場を記録した下村幸子監督に話を訊いた。

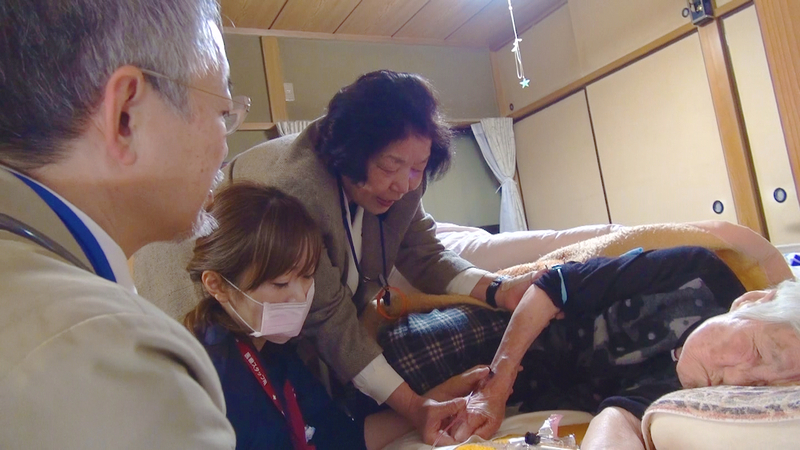

健康が当たり前であることそうではないと、はたと気づく

今回の作品はNHK BS1スペシャル『在宅死“死に際の医療”200日の記録』に新たなシーンを加え、再編集をほどこしたもの。埼玉県新座市にある「堀ノ内病院」で、人生の終末期を迎えた患者に向き合う、小堀鴎一郎医師と堀越洋一医師を中心とした在宅医療チームを取材している。

もともと下村監督は、NHKの番組を中心に『NHKスペシャル』をはじめ、紀行番組、美術ドキュメント、教育番組などを企画制作してきた。

「人が好きで、いろいろな人と出会いたい。いろいろな立場や分野の人を取材して、その方の素顔や本音を届けるようなヒューマン・ドキュメントを中心に手掛けていました」

その中で、医療に目を向けることになったきっかけを下村監督はこう明かす。

「一番大きかったのは、もういまから10年ぐらい前になるのですが、自分自身が病を患ったこと。みなさん、そうだと思うのですが、それまではほんとうに健康だったので、よもや自分自身が患者という立場になるとは想像していなかったんですね。

健康が当たり前と思っていたのが、そうではないことにはたと気づいて、生きること、そして死について考えるようになりました。すると自然と、医師という仕事や生命の最前線といえる医療の現場に目が向くようになったんです」

こうして最初に医療現場の取材に入ったのが2013年度ギャラクシー賞選奨を受賞したBSプレミアム『こうして僕らは医師になる~沖縄県立中部病院 研修日記~』。ここでは医者を目指す若者たちを追いかけた。

「このときは、お医者さんたちの卵を追いかけました。医者になっていく過程で彼らの直面する課題や心の葛藤を見つめていきました」

生きることと死というのが、表裏一体にある

ここでの経験は、今回の作品へとつながっている。

「少し前に、番組を見直したんです。取材当時は、あまり気づかなかったんですけど、経験を積むほど研修医が、だんだん死に慣れてくる。それで、最初は患者さんを名前で呼んでいたのが、次第に『肺がんの人』とか『乳がんの人』とか、病名で呼ぶようになってしまう。インタビューの中で、研修医がポロっと口にするんです。『死に慣れてきてしまったけど、こんなんでいいのか』みたいなことを。彼らは彼らなりに苦悩しているんですね。

そういう感覚が実は私の中にもあって。たぶん、そのときに、生きることと死というのが、表裏一体にあることを、ちょっと感じていると思うんですね。

この感覚がずっと私のどこかに残っていたから、在宅で看取る終末期医療の現場に身を置く小堀先生に出会ったとき、すごく興味をもった気がします。

今回の『人生をしまう時間』で、きちんと向き合い『人生をどう終えるのか』というテーマの種みたいなものがこのときすでに生まれていたのかもしれません」

ただ、小堀医師と最初に出会ったときは、まったく違ったことを考えていたという。

「もうこれはご覧になってもらえればわかるのですが、小堀先生はものすごくユニークなお医者さんで(笑)。ある意味、私の中にあった『お医者さん像』をことごとくぶち壊していくような方。キャリアも異例で。東大病院で年間1000件以上の手術を執刀する名外科医だったのが、定年後、在宅医療の現場に身を置き、患者さんひとりひとりの自宅を訪れて回診している。

いろいろな引出しがある先生なので、最初お会いしたときは、『スーパードクター』のような、小堀先生だけを取材するだけでひとつのユニークなドキュメンタリーができるんじゃないかと思いました」

でも、取材を進めるうちに、その気持ちは変化していった。

「小堀先生に誘われながら、人生の終わりをまさに迎えようという患者さんたちに出会い、知るうちに、生と死について深く考えるようになりました。その中で、いままさにこの在宅の終末期医療の現場で起きていることを、そのまま伝えたいという思いが芽生えました」

堀ノ内病院の在宅専門の医療チームは、小堀医師と堀越医師をはじめ、看護師2名、ケアマネージャーなどからなり、140名ほどの在宅患者を診ている。

「小堀先生ははっきりモノを言っちゃうタイプ。たとえば『もうこの病気は治癒しない』とか。だから、合わない患者さんもいる。そういう患者さんたちは、きわめて親身で優しい堀越先生が担当されている。ものすごくいい連携プレーができているんです。

看護師さんもケアマネージャーさんも、ひとりひとりがプロフェッショナルで人生経験も重ねられていて、すごく魅力的な方々の集まりでした。

最初は、小堀先生から取材は始まったんですけど、ほかのみなさんにもどんどん惹き込まれていきましたね」

作品は、死期の近づいた患者とそれを見守る家族とともに、さまざまな困難に向き合う医療チームの日常を見つめる。こういう診療があり、こんな医師がいることにまず驚かされる。

「そうなんですよね。テレビ放送のときとか含め、いろいろと反響をいただいているのですが、『こんな先生がいるんですか』という声は多いです。在宅医という存在がまだまだ知られていない。

でも、私も、訪問看護師さんであったり、患者さんの細かなところまでを把握しているケアマネージャーさんであったり、こういう医療のシステムがあることを、今回取材することで初めて知りました。

また、家族に見守られながら、穏やかな死を迎えることを目指す『在宅死』への関心は高まっている。でも、実際のところはあまり知らないのではないでしょうか。

在宅医が余命いくばくもない患者とどう向き合って、言葉をかけて、最後、どのように看取るのか、その現場のリアルもまだまだ知られていない。

なので、ここを取材してみようと思いました」

そういう現場の事実を伝える上で、患者サイドにも目を向けることにした。

「いわば私は部外者じゃないですか。よくみなさん、受け入れてくれたと思います。いまは感謝の言葉しかありません」

ただ、それは下村監督も、人の最期に立ち会うことを意味した。

「いつなにが起きてもおかしくないですから、カメラをもって私だけでその場に立つ日々でした」

在宅での終末期医療のよいケースも悪いケースもみせるのがマスコミの役割

患者を取材するのは、やはり苦痛を伴ったと明かす。

「途中で、もうなんか自分がハゲタカみたいに思えてきてしまって……。

現場に身を置くと、だんだん、わかってくるんです。『この方、もうすぐお迎えがきてしまうかも』って。すると、自分の中で、どこかドキュメンタリストの性といいますか。『ここは撮り逃せない』といった感情が出てくる。

そういう自分が嫌で嫌でたまらない。もう平常心が保てなくなって、近くにあった禅寺に駆け込んだことがありました。

あと、もう耐えられなくて、そのおうちの現場で頭を抱えて、うなだれたことも。そんなとき、ご家族が『一緒にお蕎麦でも食べましょう』と言ってくださったりして。

ほんとうに部外者で、外してくれと言われても仕方ないのに、くじけそうになるたびに、患者さんの家族に助けられました。

いまの時代、プライバシーをオープンにするのって勇気のいることだと思うんです。その中で、家族が亡くなるという大切な瞬間を、一緒に過ごさせてくださったことに感謝しています。

あのときは苦しかったですけど、いまは私の中でかけがえのない時間になっています。

振り返ると、私がそう感じるぐらいですから、日々接しているご家族は、もっと敏感に死期というのを感じていると思うんですよね。

で、そういう時間が、お別れする心の準備をさせてくれるのかなと。そこが自宅での死と、病院での死との違いなのかもしれないと思いました。一緒に過ごすことで少しずつ受け入れていく。

この時間というのを、堀越先生は、すごく大事にされている。あえて『死』ということは言わなくても、24時間一緒にいれば肌で感じられると。そこを尊重することで、患者さんと家族が少しずつ、一歩一歩、別れとそれぞれの思いを共有していく。

一方で、小堀先生ははっきり言うんですね。『この病気は良くならないよ』って(笑)。ぐさっと釘を刺すんですよ。でも、そうすることによって、最期の時間をどう充実して過ごすかというように、患者さんとご家族の意識を向けさせる。お二人とも、アプローチは違うんですけど、目指すところは一緒なんです」

堀ノ内病院の在宅医療チームの患者と家族の意志を汲み、寄り添った献身的な診療は感動的ですらある。ただ、見ていくと、これでもまだ正解がないことに気づかされる。家族も医者もよかれと思ってやったことが、患者本人にとって必ずしもいいとは限らないという、そういった失敗ケースも、包み隠さず本作は見せていく。

「小堀先生は常におっしゃっています。『家族、医師らがみんな患者のことをおもんばかってやっているうちに、患者さんが1番望んでいることがどこからか忘れられて置き去りにされる可能性がある。そこは気をつけないといけない』と。カンファレンスを重ねるうちに、こうやったらいいんじゃないかといろいろと提案されていくんですけど、いつの間にか患者さんが最期にどうしたいのかっていうことが置いてけぼりになることがあるそうなんです。小堀先生は、それが1番よくないとおっしゃっていて。

たとえば、作品でも出てきますけど、みんなよかれと思って、体の負担が軽くなるだろうと介護用のベッドを入れたら、途端に元気がなくなってしまう。

こういうことも全然起こりうるんです。

小堀先生がおっしゃっています。『在宅の介護医療っていうのは1+1が2になる世界じゃない。正解がない』と。それはほんとに密着していて、よく分かりました。小堀先生はおっしゃっていました。『常に負け戦だ』って(笑)。

もちろん在宅で幸せなエンディングを迎えられるケースもあります。でも、そうとは限らない。いいところも悪いところも見せて、『さあどうしますか』と投げかけるのが、私たちマスコミの役割。なので、いい点も問題点もつまびらかにしました」

患者ファースト、要介護者ファーストになっているか?

そこで私たちははたと気づかされる。介護や医療が、介護する側、病を診る側の都合や論理だけで展開されていないかと。介護される側、患者側の気持ちは置き去りにされてはいないだろうかと。最期をどう過ごすかは、患者ファースト、要介護者ファーストであるべきではないのだろうかと。そして、おのずと向き合い、考えることになる。『自分が人生の最期を迎えたとき、どう終えたいのか』『もし肉親の死を前にしたとき、自分はなにをなすべきなのか』と。

「この映画は在宅死がいいか、悪いかを提示している作品ではありません。『どうやって死期を迎えた人の最期を満足のいく時間にしてあげられるか?』。『自分はどういう最期を迎えたいのか』。そこを考えるのがテーマだと思っています」

そして、下村監督はこうコメントを寄せる。

「死について話すのって、なにかきっかけがないとできないですよね。

たとえばうちの父に『どういうふうに亡くなりたい?』なんて切り出したら、たぶん『お前、俺をもう殺す気か』なんてことになって、そこで会話がストップしてしまう。

なので、この映画が『じゃあうちではどうしようか』とか、『お父さん、どうしたい?』みたいな、家族で語り合うきっかけになってくれたらうれしい。

自分の最期についての意志を伝えることは、多死時代を迎えるとされるこれからもっと大切になると思います。取材中も、在宅介護者の方からしばしば、『どういうきっかけで最期の時間(とき)について話したらいいんですか』という質問を耳にしました。

だからそういうとき、この映画がなんかのお役に立てばいいなと思ったりもしています」

どこかあらゆる場面で『死』の臭いが消されている現在の日本。でも、死は平等に訪れる。この機会に『理想の最期』という命題に向き合ってもいいのではないだろうか。

『人生をしまう時間』

現在公開中

写真はすべて(C)NHK