「コロナ後」のアメリカと世界

「コロナ後」の世界

新型コロナウイルスの感染被害が広がる中、その後の世界、つまり「コロナ後」の世界はどんなものであろうか。

今回の感染が収まっても、今後は第2派、第3波の感染、さらには他のパンデミックも想定される。これに対し、「安全」という名の下での管理体制の強化が比較的永続的な形で進んでいくのかもしれない。感染を防ぐことができなかった国際連合の専門機関である世界保健機関(WHO)に対する限界が明らかになる中、それぞれの国家による独自の対応がより重要になる。

その中で、危機対応が容易な権威主義体制が台頭し、民主主義が後退することもありえる。習近平(中国)やプーチン(ロシア)、ドゥテルテ(フィリピン)、エルドアン(トルコ)のような強権的でリーダーにとっては、願ってもいない世界がやってくるのかもしれない。権威主義的な政権下でなくてもプライバシーなどの市民的自由の制限が今後も一定程度続くことも予想される。

外国との関係も変わっていく。なぜならコロナ禍は「グローバル化」の負の部分そのものだからだ。一定期間は人の移動の制限や、自由貿易でなく、保護主義的な動きも目立っていくのであろう。反グローバル的な価値観の広がりが世界に広がっていく。

感染拡大で既に、露わになりつつある不平等や社会・国際秩序の変化が現在進行形で進むのだろう。民主主義や人権、自由な人やモノの移動にささえられた第二次大戦後の世界秩序で動いてきた国際社会が、「コロナ後の価値観」に代わっていくとすると、私たちは世界史的な転換点を体験していることになる。

「コロナ前」から始まっていたアメリカの変化

第二次大戦後の世界秩序を中心となって作り上げてきたアメリカは長年、権威主義的な世界観に抗い、自由で開かれた社会を目指してきた。1965年移民法に代表されるように、多様な人材を移民として迎えて、経済のパイが大きくなるとともに、多様性を受け入れることが、アメリカの強さにつながることを示してきた。

いうまでもないかもしれない。コロナ感染が広がる前の「コロナ前」からすでにそのアメリカも変質しつつあった。国内の政治的分極化もあって、その動きはトランプ政権以前から高まっていた。2011年からのティーパーティ運動はその典型的な例だが、国際機関の不信、増え続ける非合法移民に対する強烈な反発は1990年代からすでに顕著だった。「もはや世界の警察官ではない」というのは、トランプ大統領の言葉だけではなく、オバマ前大統領も何度も強調していた。

ただ、2017年1月のトランプ政権発足以降、まるで「コロナ後」の世界を先取りしたような権威主義的な方向性のある政策が一気に目立っていく。自由貿易から「公正で相互的な」という名前の「保護主義」あるいは「管理貿易」への動き。移民制限、市民的自由の抑制など、政権は次々に保守層の意見を組んだ政策を展開してきた。

「移民からのディスタンシング」「グローバル化からのディスタンシング」

コロナ対策ではこの権威主義的な方向性が目立つようになっている。

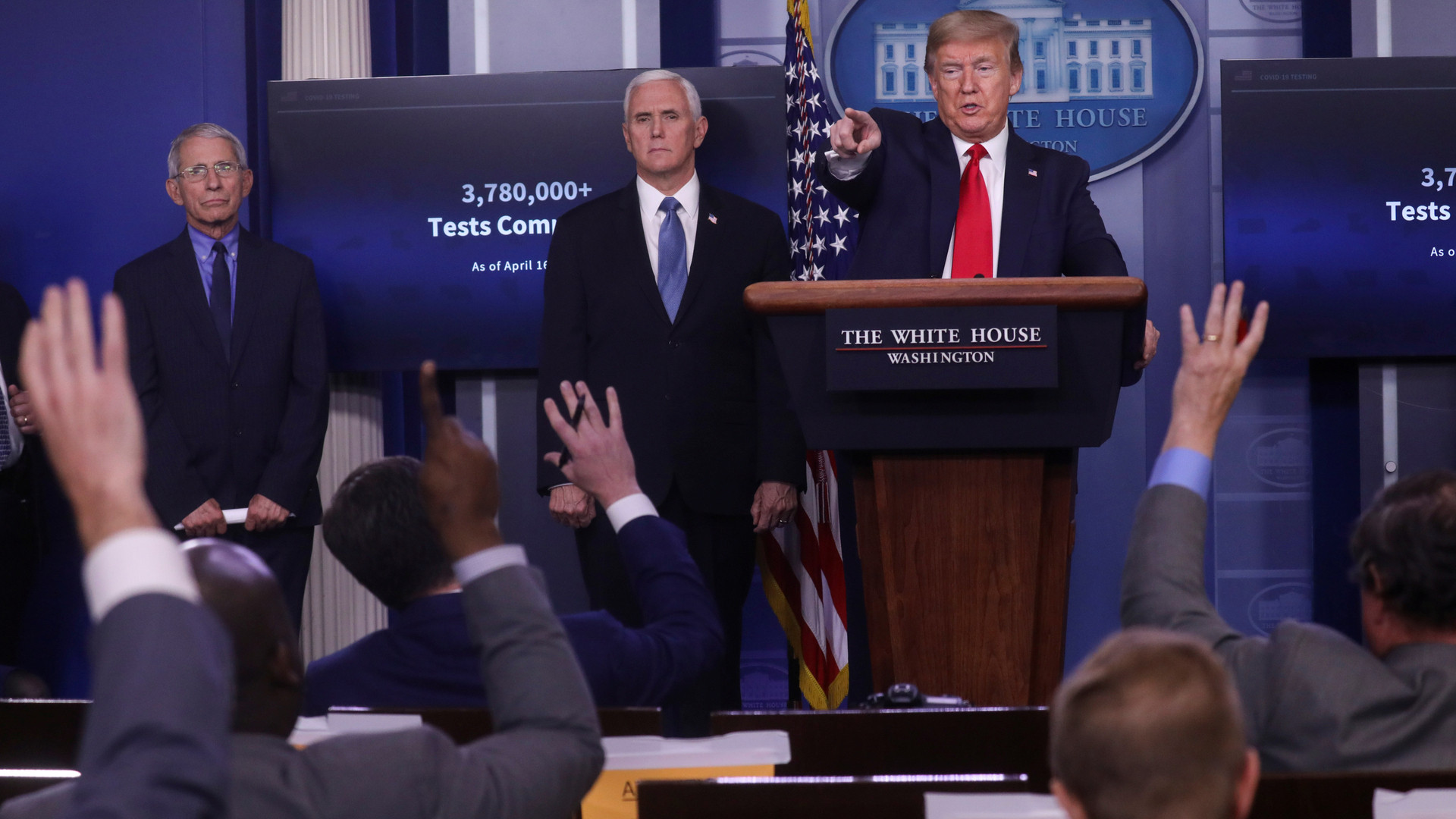

それを象徴するのが、経済活動再開についてのトランプ大統領自身が「大統領には絶対的権限がある」と4月13日の記者会見で主張した点だ。コロナ感染と戦う「戦時大統領」として強いリーダーシップを示すのは、国民の中の少なくとも支持者を安心させることではある。

とはいえ、アメリカ政治のDNAといえるのが、「王様を作らない」という権力の分立である。その背景には、イギリスの国王の圧政から血を流し、独立を勝ち取ったため、権力を集中させないというのは建国からの理念がある。

憲法上、「絶対的権限」はどう考えても無理筋だったため、「州の独自性を認める」と2日後の4月14日の記者会見ではだいぶトーンダウンした。

ただ、権威主義的な動きは言葉だけではない。4月20日には移民制限を行う方針を明らかにした。新型コロナウイルスの感染の封じ込めに向けた人の移動を減らすための緊急措置の継続ではなく、「国民の雇用を守る」ことを目的としている。つまり、「コロナ前」から進めてきた移民制限の動きに他ならない。移民が労働力として必要な主要州の多くがコロナ禍で反論できないタイミングを狙った形になった。

大統領令によると、発給を停止したのは、永住権(グリーンカード)の規制であり、日本企業などが危惧していたLビザ(海外からの駐在員)には影響はない。ただ、これが移民の本格的な排除の一歩になるという懸念は根強い。今後、保守派が主張している専門職の外国人労働者ビザ「H1b」の停止や発給済みのグリーンカードの取り消しなどにも広がっていく可能性はある。

移民規制を主張する立場の人たちからみれば、移民規制を行うのには、いまはまたとない機会なのかもしれない。「海外から人が来る」という事態にこれだけアメリカ国民(あるいは「世界共通して」かもしれない)の間で否定的な雰囲気が広がっているのは、過去にほとんど例がないだろう。アジア系に対する不当な扱いは、おそらく真珠湾攻撃時くらいまでさかのぼる。

多様性の包摂も曲がり角である。アメリカの現時点でのコロナ感染の中心がニューヨークに代表される都市部であり、海外からの人を含む、多くの人の行き来がある多様な都市だ(人口も密だ)。アメリカの開かれた状況が逆に感染を広げているとすると「グローバル化」という言葉には否定的な意味が付与されていく。

ソーシャル・ディスタンシングの帰結として、「移民からのディスタンシング」「グローバル化からのディスタンシング」にアメリカが向かっている。

激化する米中対立

国際関係を見れば、中国のさらなる勢力拡大も「コロナ後の世界」には考えられる。ここ数年激しくなっている米中の対立関係がかなり厳しくなっていくというのは容易に想像される。

コロナウイルスの発生源とみられている中国の場合、世界に先んじて感染そのものを抑えた実績で、危機的な状況に直面するトランプ政権を横目に他国に大量の医療物資を送るマスク外交を展開している。コロナウイルス危機に乗じて国際社会における自らのステータスを上げようと狙っている「健康の一帯一路」だ。

中国としてはアメリカだけでなく日本を含む各国にさらなる支援をする用意があるという善意なのかもしれない。しかし、アメリカ不在の間隙を突くかのような攻勢に、アメリカでは中国の覇権的な動きを懸念する声が大きくなっている。中国は淡々と進めてきた、過去20年の既定路線をコロナ危機に乗じて加速化しているようにもみえる。

いうまでも中国のやり方には不透明性がぬぐえない。

この中国の動きに対して、アメリカの中には強い反発がある。中国との切り離しである「デカップリング」をさらに進めようという議論もすでに出ている。中国を封じ込むことで、貿易摩擦ももしかしたら、今後のパンデミックも抑えることができるのかもしれないという見方すらある。

「コロナ後の価値観」に抗うもの

話を戻そう。論じてきたような「コロナ後の価値観」が今後、アメリカを含める各国の行動原理となるような「世界秩序」に代わってくるのだろうか。

話はそんなに単純ではないだろう。

まず、権威主義はさらにどれだけ広がっていくかは疑問である。特に権威主義的な国家の代表といえる中国についての不信は、上述のような中国の拡張主義的で不透明な行動をみると、むしろコロナ禍後に強まっていくのではないだろうか。

中国は「健康の一帯一路」だけでなく、自国の立場を宣伝する情報戦も進めている。「このウイルスはアメリカ軍が武漢に持ち込んだものかもしれない」というという中国外務省の趙立堅報道官のツイートはその代表的な例だろう。今後検証されていくのかと思うが、「ウイルスの発生源は中国ではなくアメリカ」だという主張は直感的にかなりの無理がある。WHOとの中国の密接な関係にしろ、むしろ主張すれば主張するほど、中国側の不透明さが目立っていく。

さらに、「透明で民主主義的な世界はパンデミックなどの突発事態に対応できない」という見方にも限界がある。

デジタル担当政務委員のオードリー・タンらの強いリーダーシップが支えているものの、徹底した情報公開の下、感染対処を進めた台湾の政策が評価されているとしたら、むしろ、透明性こそ、突発事態対応の鍵となる。アメリカ国内に話を戻しても、ニューヨーク州のクオモ知事の連日の撤退した情報公開の動きは深刻な社会不安の中で人々に指針を与えている。

情報公開は民主的な意見表明を支えるものだ。

トランプ大統領の連日の記者会見は、罵倒に近い激しい記者とのやり取りが続く。大統領にとっては、秋の選挙に向けた「選挙集会代わり」であり、コロナ対策だけでなく、支持者の興味をひくように民主党側を非難する内容も多いほか、記者との「対決」も見せ場だ。ただ、直接的なやり取りの中で、様々な問題が顕在化していく。その中にはトランプ大統領の思い違い(新型コロナウイルスの治療法としての殺菌剤の人体投与)もあるし、逆にリスクを払っても経済再開を望む地域の声をトランプ大統領が代弁することもある。

危機的状況の中、権威に対して厳しく批判する自由の中があるからこの記者会見で様々な争点が浮き彫りになる。

透明で民主主義的な世界の優位性は今後も揺るがないだろう。

また、移民排斥についてのムードも、いずれ変わっていくはずである。

これまでも移民排除に向く動きは米国史の中で何度かあった。「移民はアメリカに同化できない」という文化的な違いから移民を排斥しようというネイティビズム(反外国人感情)的な世論もぞっと存在する。しかし、揺り戻しで受け入れにつながってきた。というのも、アメリカ経済が大きくなる中、移民の労働力はどうしても必要だったためだ。移民という「新しい血」がアメリカに多様性をもたらし、多様性が国の活力を生み出すという信念は既に多様な社会を構築している都市部を中心として根本は変わっていないのではないか。硬貨などに刻まれている国是の「エ・プルビウス・ウヌム(E Pluribus Unum:多様のなかの統一)にあるように、アメリカの民主主義を支える根底に移民を受け入れる姿勢が続くことは、長期的に見れば経済的な意味でも、中国との覇権争いが激化する国際関係上もアメリカにとってはプラスであろう。

「コロナ後の価値観」はある程度の間、広がるとしてもそれに抗う動きは続く。アメリカという国家は本質的には変わっていない。

1970年代からの常套句「アメリカの凋落」という言葉が「コロナ後」の世界では頻繁に論じられるだろう。ただ、中国の台頭はあっても、上述のように、中国に対する反発はむしろ「コロナ後」の時代に強まるのではないか。

日本を含める諸国はこのアメリカの動きをみながら、「コロナ後の価値観」に対応していくのだろう。

さらに、感染症の流行と対策で現在、進みつつある不平等な社会への反発は、人々の連帯と協力の可能性を生むことにもなる。私たち、一人ひとりの姿勢が問われていく。