コロナ禍のイギリスでマスクなしの密着ダンスパーティー、なぜ許されたのか

イギリスの旧港湾倉庫で、4月30日と5月1日の2日間、新型コロナウイルス検査で陰性を確認した6千人が、マスクなしで参加する密着ダンスパーティーが開かれた。政府の「イベント調査プログラム」の一環として行われたという。感染症対策としては、賛否両論あると思うが、ここでは、こうしたイギリスの社会実験の背景にある社会意識を探ってみたい。

密着ダンスパーティーの狙い

BBC(英国放送協会)によると、ダンスパーティーが開かれたリバプール市のマシュー・アシュトン公衆衛生局長は、「このクラブイベントは、地域経済にとって極めて重要」と発言したという。つまり、この社会実験は、コロナ陰性者だけで経済を回すための条件探しだというのだ。

また、実験を主導するリバプール大学保健・生命科学部のイアン・ブキャナン教授は、機器を利用してダンスパーティー会場の空気と人間を監視すると話している。それでも参加した人たちが楽しめるかが、「こうしたイベントを持続可能にする重要な部分」だという。

このように、イギリスの政策は、まず、理論から導かれた「暫定版」を少数の地域で実施し、その結果に基づいて方法や内容を微調整しながら、全国に適用する「最終版」へとバージョンアップしていく。

緊急でない要件は別の電話で

こうしたロードマップは、犯罪対策でも見られる。

例えば、イギリスには、緊急通報用の「999番(日本の110番に当たる)」とは別に、緊急を要しない場合に通報する「101番」がある。

導入前には、緊急通報用電話番号にかけてきたうちの7割が緊急事態の通報ではなかった。一方、各警察は個別に非緊急用の相談電話番号を持っていたが、番号を知っていたのは住民の3割にも満たなかった。

そこで、単一の非緊急時の通報番号が創設されることになった。

ダイヤル「101番」は、2006年に5つの地域で試験的運用が始まり、2014年には全国展開が完了した。「101番」の創設により、「999番」は緊急性のある事案に集中できるわけだ。

このように、イギリスでは、理論と実証の往復運動が当たり前に行われている。実践なき理論は無力であり、理論なき実践は暴力だからだ。

実験医学の父の教え

こうした英国人気質のルーツは、「実験医学の父」と称されるジョン・ハンターに求められるかもしれない。18世紀のイギリスで、外科医、解剖学者、博物学者の3役をこなしたハンターは、児童文学『ドリトル先生』のモデルと言われている。

当時、治療法と言えば、血を抜き取るのが定番だったらしい。作曲家モーツァルトも、米国初代大統領ワシントンも、血を抜かれた直後に息を引き取ったので、失血死だったとする説がある。

そんな時代にあって、ハンターは、医学界に多くの敵をつくりながらも、医学の常識を覆す外科手術を次々に行った。当時の医学者が古代や中世の教科書に科学的証拠を求めたのに対し、ハンターは科学的証拠を人体そのものに求め、仮説の実験、患者の観察、死体の解剖を重視した。

それを象徴するようなエピソードが、ウェンディ・ムーア著の『解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯』に収められている。

それによると、ハンターの愛弟子に、天然痘ワクチンを発見した「近代免疫学の父」エドワード・ジェンナーがいるが、ジェンナーから相談を受けたハンターは、「おまえの推論は正しいと思うが、なぜそれを実験して確かめようと思わないのだ」と諭したという。

ケンブリッジ大学の教育方針

ハンターのように、現場での観察や実験を重視する科学的姿勢は、脈々と受け継がれ、現在の教育界でも、その発露が見て取れる。

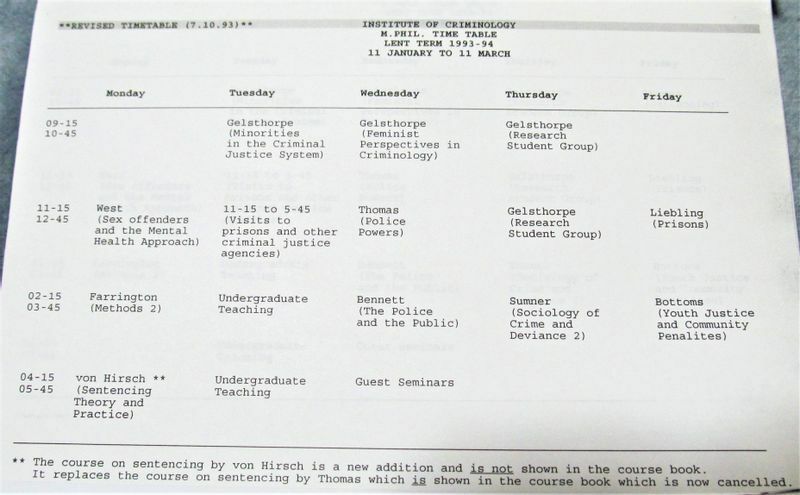

例えば、私が留学したケンブリッジ大学の大学院(犯罪学研究科)でも、唯一の必修科目が「調査法演習」だった。授業の一環で、刑務所を訪問し、受刑者とディベートしたこともあった。

ケンブリッジ大学で出会ったのが「犯罪機会論」(※注1)だ。

それを日本でも普及させようと努めてきたが、日本的な「精神論」の壁が立ちふさがって、なかなか前進できない。

その精神論とは、「みんなで○○」「みんなの〇〇」という発想だ。科学的手法である観察や実験を繰り返せば、必然的に「選択と集中」が浮かび上がってくるが、それなしでは、「みんな一緒に」は、びくともしない。

パトロールの効果を実証する

例えば、海外では、防犯パトロールの効果についても、実験で検証している。検証結果は次の通り。

日本で一般的な、警戒地点を絞らない「ランダム・パトロール」には防犯効果がなく、犯罪が起きる確率の高い地点を選び、そこを重点的に回る「ホットスポット・パトロール」には効果がある。

ホットスポット・パトロールの有効性を証明したジョージ・メイソン大学のクリストファー・コーパー教授は、17,000回の観測データを収集して分析したという。

海外で普及しているにもかかわらず、日本でホットスポット・パトロールが普及しないのは、「ランダム・パトロールには防犯効果がある」と信じ切っているからだ。「みんなでがんばれば、効果があるはず」という精神論である。そのため、「パトロールのおかげで犯罪が減った」という主張が当たり前に聞こえてくる。

しかし、それを裏付けるためには「比較」が不可欠である。

例えば、A地域でのパトロールの効果を検証するためには、A地域と特徴がそっくりで、パトロールをしないB地域を選び、2つの地域の犯罪発生率の変化を比較する必要がある。

その結果、A地域の犯罪発生率の減少率の方が大きければ、パトロールには防犯効果があると言える。しかし、2つの地域の犯罪発生率の減少率が同じなら、パトロールには防犯効果はなく、B地域の犯罪発生率の減少率の方が大きければ、パトロールには犯罪を増やす効果があることになる。

このように、パトロールを行った地域で犯罪が減っても、それがパトロールの効果だと自動的に証明されるわけではない。犯罪が減ったのは、人口が減ったからかもしれないし、景気がよくなったからかもしれないし、記録的な大雪に見舞われたからかもしれないのだ。

公園と公衆トイレの犯罪機会

公園やトイレのデザインとレイアウトについても、犯罪機会論の基本である「ゾーニング(すみ分け)」が進んでいない。「みんなの公園」「だれでもトイレ」という意識が強いからだ。

海外の公園では、子ども向けエリアと大人向けエリアを、フェンスやカラーで明確にゾーニングし、遊具は子ども向けエリアに、樹木は大人向けエリアに集中させている。

フェンスで仕切られた遊び場では、子ども専用のスペースに入るだけで、子どもも周りの大人も警戒するので、だまして連れ出すことは難しい。

一方、公衆トイレについては、男性用と女性用を左右にかなり離したり、建物の表側と裏側に設けたりするのがグローバル・スタンダードである。障害者用個室も、男女それぞれのトイレの中にあるのが普通だ。

ゾーニングの発想が乏しい日本では、男女の別のない障害者用トイレが多いが、犯罪の温床になりかねない。

40年前に流行語になった「赤信号みんなで渡れば怖くない」(ツービート)が表すような「精神論」は、第2次世界大戦ではマイナスに働き、戦後の高度成長期にはプラスに働いた。

根性頼みの精神論か、それとも面倒くさい科学的手法か――今、歴史の岐路に再び立たされていると感じるのは、私だけだろうか。

注1:犯罪機会論とは、犯罪の機会を与えないことによって、犯罪を未然に防止しようとする犯罪学の立場である。そこでは、犯罪の動機を持った人がいても、その人の目の前に、犯罪が成功しそうな状況、つまり、犯罪の機会がなければ、犯罪は実行されないと考える。このアプローチが、防犯の国際標準である。しかし、日本では普及が進んでいない。