妊活、LGBT に真摯に向き合った『隣の家族は青く見える』最終回秘話を脚本家・中谷まゆみが明かす

最終回の結末には2パターンあった

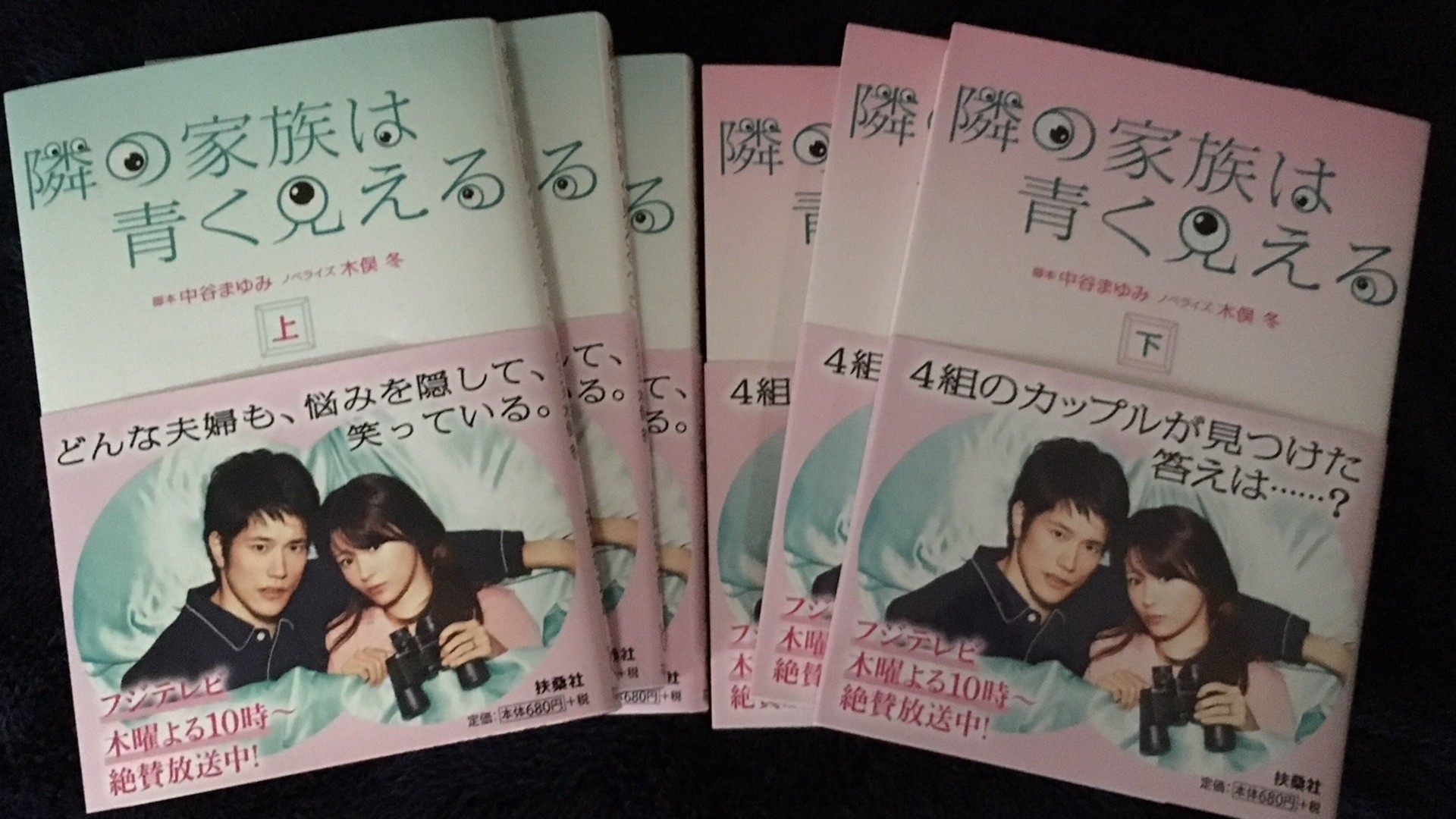

妊活やLGBT、多様な家族の共生など現代の問題に切り込みつつ、登場人物が皆、魅力的でハートウォームなタッチで誰もが楽しんだり共感したりできるドラマ『隣の家族は青く見える』(フジテレビ 木曜よる10時〜 略して『となかぞ』)が、3月22日(木)に最終回を迎えた。

コーポラティブハウスという共有スペースのある集合住宅に暮らす4組の家族が、他者からは満ち足りて見えて実は、様々な悩みを抱えている物語で、主人公の奈々(深田恭子)と大器(松山ケンイチ)夫婦は不妊治療で妊娠したものの流産、さてどうなる? という命題を抱えての最終回。

奈々と大器夫婦のほか、事実婚のカップル亮司(平山浩行)とちひろ(高橋メアリージェーン)と亮司の連れ子はうまくやっていけるのか、ふたりの娘をもつ職探し中の夫(野間口徹)と専業主婦(真飛聖)は離婚するのか。母に拒絶されたゲイのカップル渉(眞島秀和)と朔(北村匠海)はどうなるのか……と問題続出ながら、各々の人生の岐路に光が差しこむような終わり方となって、ほっこりした。

中でも、主人公の妊活夫婦の行く末。子どもができなくてもお互いを大切にして生きていこうと改めて愛を確かめあうエンドだったが、この結末になるまでに、作り手は悩みに悩んだという。

子どもができてハッピーエンドか、子どもができなくてもハッピーエンドか、この2択。

確かにとても重要な部分だ。この件について、脚本家の中谷まゆみにインタビューを試みた。

子どもがいなくても幸せに生きている人だっている

Q:大器と奈々の結末を、子どもができるパターンと、子どもがいなくてもふたりで生きていくパターンで、迷われたお気持ちをお聞かせください。

中谷:プロットを書いた時点で、子どもができるエンドにしていたのは、単純にそちらの方がわかりやすいハッピーエンドだと思ったからです。深田さんと松山さんが、健気でかわいらしい夫婦に演じてくれたので、視聴者はより、このふたりに子どもが授かるエンドが見たいという気持ちに傾いていたと思います。

でも、プロデューサーの中野利幸さんから妊活のドラマをやりたいと言われたとき、子どもが欲しい女性を描くなら、子どもが欲しくない女性も描くべきだと思ったんです。私自身、現在は子持ちですが、もともとは子どもはいらないと思っていた側で、女性なら誰でも子どもが欲しいはずと思いこんでいる人は意外に多く、子どもを産み育てることが女性の幸せと決めつけている人もたくさんいると感じていたので、子どもがいなくても幸せに生きている人だって、少数派かもしれないけどいるんだよと伝えたかった。

それでちひろというキャラクターを作ったわけですが、亮司の息子を引き取ることで結果的に子持ちになってしまった。つまり、子どもがいなくても幸せだと言える人がいなくなってしまったわけです。

Q:赤ちゃんが授かるといいなと思いつつ、子どもを生むことを推奨されるいまの世の中で、子どもをもてない人もいることを描こうとされたことがすてきだと思いました。

中谷:今回、この作品を書く上で自分がテーマにしていたことは、マイノリティな人たちを描くことでした。大多数のカップルが苦労なく妊娠出産していく中で、不妊に悩むカップルは少数派。大多数のカップルが異性愛者である中で、同性愛カップルは少数派。大多数の女性が子どもを欲しいと思う中で、子どもが欲しくないと思う女性は少数派。一見マジョリティに見える小宮山家ですら、一流企業を早期退職した夫と、夫が失業しても頑なに専業主婦を続ける妻は、社会の中の少数派だった。

子どもがいたら幸せなんだろうということは、子どもがいない人にも想像しやすいことではないかと思います。だからこそ、子どもがいなくても幸せという、少数派のカップルを描きたくなった。奈々と大器を愛してくれている視聴者を裏切ることになるのではと悩み、ギリギリまで迷いましたが、とことん向き合い、話し合い、支え合ってきた奈々と大器だからこそ、別の生き方があってもいいと自信を持って提示できるのではないかという結論に至りました。

よく知らないことを知ってもらうだけでも、意味があるんじゃないか

Q:舞台『ビューティフル・サンデイ』(00年)や『ペーパーマリッジ』(02年)など、早くから、性的マイノリティのことも書かれていました。子どものできない夫婦やLGBTのカップルなど、少数派を描くことをどう思っていますか。

中谷:多数派の意見は聞こえてきやすいし、存在も明らかになりやすいですからね。少数派との対比として描くことはあっても、多数派を真ん中に持ってくるのは、自分的にはあまり面白くない。少数派を描くことで、「偏見をなくせ」とか「価値観を変えろ」と思っているわけではなく、よく知らないことを知ってもらうだけでも、意味があるんじゃないかなと。

第一話で朋也(須賀健太)が言った「無知こそがいらぬ偏見や差別を生む」というのは、常に自分自身に言い聞かせている言葉なんです。年をとる毎に新しい価値観が入ってくることを拒む力が大きくなり、自分の価値観にないものに出会うと目をつぶりたくなったり、自分に関係ないものは「ないもの」としてスルーしようとしてしまいがちです。それは、心を平和に保ち、人生を楽に生きるための術だったりもするのですが、その自分を守る行為が逆に価値観を狭め、生きづらくしていく。ともすればそうなりそうな自分を戒めるための言葉です。

ドラマや映画を見て価値観が変わったというところまで行く人は少ないと思いますが、知ることや、考えるきっかけぐらいにはなるんじゃないかと思っているので、これからも描いていきたいテーマです。

Q:最初に中谷さんが、マイノリティを意識して、それを作品に取り入れた作品と、そのきっかけを教えてください。

中谷:2000年の初舞台『ビューティフル・サンデイ』です。

大学時代に知り合ったゲイの友達と、卒業後、一緒に暮らしていました。今で言うシェアハウスです。彼のおかげで、ゲイの友達がたくさんできました。男の服を着て、男言葉を話すので、カミングアウトしない限り、ゲイとはわかりませんが、好きになる相手は同性で、片思いに悩んだり、カップルとして付き合ったりしてました。彼らは当たり前に存在していたのに、世間ではほとんどその存在を知られていなかった。ゲイと言うと、女装していたり、女言葉でちょっと面白いことを言う人のことだけを指すものだと多くの人が思っていた。それがずっと引っかかっていたのですが、ドラマでは書く機会を得られないまま数年が経ってしまった。やがて芝居を書く機会を与えられ、真っ先に書いた、という経緯です。

Q:00年代初期と、いま、LGBTはじめとしたマイノリティを作品で書くことに何か変化を感じていますか。

中谷:『ビューティフル〜』を上演した当時はまだ、物語の中だけのファンタジー的な存在に捉えられていたと思います。でも今は世界的にLGBTへの偏見をなくしていこうという動きがあったり、カミングアウトする著名人も増え、現実のこととして受け入れる人も増えましたよね。特に若い人は、海外ドラマや映画等を通して、当たり前のことだと認識しはじめている人が多いように感じてますが、ある年齢層から上の人の意識はほとんど変わってないような気がします。今とは教育も文化も違っていたでしょうから仕方ないのかもしれませんが、自分とは関係ないこととしてスルーしている人が多い気がします。

ドラマ関連のTwitterで、渉と朔のシーンを見た親世代の人が、「気持ち悪い」「見たくない」などと口にし、傷ついたクローズドゲイの人が少なからずいると知ったときはとても心が痛かった。ゲイを描き、知ってもらうことで、カミングアウトしやすい環境が作れるかもしれないという思いも正直あり、実際「カミングアウトできた」「いつかする勇気を持てた」という声も寄せられましたが、「この家族には一生言えないとわかった」と絶望してしまう人が出ることまで考えが及んでいなかった。想像力の欠如が人を傷つけているというようなことをドラマの中でも書きましたが、私自身もそこまでの想像力を持てていなかったわけです。

また、9話の、朔が怪我をしたと聞いて渉が病院に駆けつけたシーンなんですが、あそこまで渉が取り乱して看護師さんにカミングアウトまでしてしまったのは、ただ朔のことが心配だったからではなく、同性カップルは家族とみなされず、パートナーの死に目にあえなかったりするという現状を踏まえて書いたシーンでした。これがあれば、最終話の同性パートナーシップ宣誓がより感動的になると思ってましたし。でも9話放送後の反応を見た限り、見てくれた方のほとんどの方が、その現状を知らなかった。こちらの意図を明確に伝えるには、そこから伝える必要があったと気づきました。

自分自身、作品を書くことで気づくことがたくさんある。変化を恐れず、これからも興味を持ったことを書いていけたらなと思ってます。

昔から日常にしか興味がないんです

Q:脚本に、「おはよう」「ただいま」「いただきます」など、挨拶を交わす場面が丁寧に盛り込まれている印象がありましたが、なにげない日常会話を描く、その意図を教えてください。

中谷:昔から日常にしか興味がないんです。小さい頃から映画やドラマが好きでしたが、事件モノや非日常を扱ったモノには興味がなく、家族モノや恋愛モノにしか興味がなかった。

もともとこの仕事をしたいと思ったのは、小学校の頃、『ありがとう』(脚本:平岩弓枝、プロデューサー:石井ふく子)というホームドラマにハマったことがきっかけでした。特別な事件は何も起こらない、オールセットで繰り広げられる永遠の日常。毎回「おはよう」「こんにちは」「元気?」ではじまり、家族、友人、隣人がひたすら会話し、ごはんを食べたり寝たりといった基本的な生活をしながら、些細な出来事を通して笑ったり泣いたり喧嘩したり仲直りしたりする。物語全体には愛が溢れていて、見ているだけであたたかくなる。その世界観があまりにも好きで、一緒に見ていた母に「この町に住みたい」と言ったら、「これは作り物の町で、作っている人たちがいる」と聞き、脚本家になると決めました。

再放送を繰り返し見ていましたから、多分そのドラマの刷り込みがすごいんだと思います。

Q:同じく、脚本のなかで、相手が使う言葉や考え方が、理解できていないところが何回か出てきます。例えば、奈々が、ちひろの「ウケる」という反応にきょとんとなるところや萌香が、母が使う「インスタ映え」を間違って捉えているところなど、世代や生活環境の違うと、価値観も使う言葉も違うことを会話で表しているのが面白く感じました。中谷さんは、それを意識的に書かれたのでしょうか。

中谷:ありがとうございます(笑)。特に意識して書いたわけではありませんが、子どもというのは大人とちがう解釈で物事や言葉を理解しているものだし、何十年と付き合っている友達でも「はっ?」という瞬間が山ほどあると普段から思ってるので、自然にそう書いてしまったんだと思います。

'''Q:ほかに、「となかぞ」に関して、作家だけが知っている、裏話などあれば教えてください。

'''

中谷:8話で、ちひろが亮太の誕生日を祝おうとしたことで二人の距離が縮まるシーンがありましたが、実はあの前段階にもうひとつ、ふたりの距離を縮めるエピソードが存在していました。亮太が学校で「家族と料理を作る」という課題を出され、ちひろと一緒にハンバーグを作って亮司に食べさせるという内容で、すでに撮影済みだったんですが、諸々の事情があり、カットすることになってしまいました。本来撮影後にカットなんてありえないのですが、やむを得ない事情でカットというか、お蔵入りすることに。

でも、幻の未公開シーンとしてDVDに入ることになり、そのシーンに関わったキャストとスタッフの苦労がほんの少しだけど報われる形になりました。私も未見なので、楽しみにしています。

中谷まゆみ

Mayumi Nakatani

1968年香川県生まれ。脚本家。日大芸術学部卒。鴻上尚史主宰の劇団・第三舞台の演出助手を経て、93年に脚本家デビュー。昼ドラ『ぽっかぽか』シリーズ(TBS)、『ラスト[ハート]シンデレラ』『ディアシスター』(フジテレビ)、『地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子』(日本テレビ)など人気ドラマの脚本を多数手がける。舞台の脚本も手がけ、戯曲『今度は愛妻家』は、行定勲監督によって映画化もされた。