地域をフィールドにした活動やルポ記事を執筆。Yahoo!ニュースでは移住や空き家、地域コミュニティ、市民自治など、地域課題やその対応策となる事例を中心に。地域のプロジェクトに携わり、移住促進や情報発信、メディアづくりのサポートなども行う。移住をテーマにする雑誌『TURNS』や『SUUMOジャーナル』など寄稿。執筆に携わった書籍に『日本をソーシャルデザインする』(朝日出版社)、『「地域人口ビジョン」をつくる』(藤山浩著、農文協)、著書に『ほどよい量をつくる』(インプレス)『暮らしをつくる』(技術評論社)。

記事一覧

1〜25件/40件(新着順)

地方でも、芸術にふれる機会がもっとあるといい。「地方で音楽家は生きていけるのか?」を実践する道へ

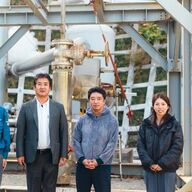

地方でも、芸術にふれる機会がもっとあるといい。「地方で音楽家は生きていけるのか?」を実践する道へ 日本初、住民主体の地熱発電所。全30世帯の出資で年6億円の売電収入。地域資源は誰のもの?

日本初、住民主体の地熱発電所。全30世帯の出資で年6億円の売電収入。地域資源は誰のもの? 「地区」と「市」が対等な協定書を締結。市内全30域に「地域自主組織」をつくった島根県雲南市

「地区」と「市」が対等な協定書を締結。市内全30域に「地域自主組織」をつくった島根県雲南市 イタリア発祥「アルベルゴ・ディフーゾ」を島根の温泉地で。暮らすように旅する「分散型の宿」に客が集う

イタリア発祥「アルベルゴ・ディフーゾ」を島根の温泉地で。暮らすように旅する「分散型の宿」に客が集う これは「切実な状況への、住民一人ひとりの答え」。「小さな役場」をつくる動き、始まる

これは「切実な状況への、住民一人ひとりの答え」。「小さな役場」をつくる動き、始まる 未来のことだから、まちの計画は、40代以下でつくろうと決めた。結果、2年連続の社会増へ

未来のことだから、まちの計画は、40代以下でつくろうと決めた。結果、2年連続の社会増へ “地域で育てて地域で食べる”、小さな循環をつくって経済もまわす。農と食、町ぐるみの社会実験

“地域で育てて地域で食べる”、小さな循環をつくって経済もまわす。農と食、町ぐるみの社会実験 事業承継をオープンにする新サービス。思い、技術、取引先。引き継ぐ形は色々あっていい

事業承継をオープンにする新サービス。思い、技術、取引先。引き継ぐ形は色々あっていい 全国初の募集始まる。春からの新制度「地域プロジェクトマネージャー」とは?

全国初の募集始まる。春からの新制度「地域プロジェクトマネージャー」とは? 今、大地が呼吸不全を起こしている。自然の蘇る力を生かした開発への移行

今、大地が呼吸不全を起こしている。自然の蘇る力を生かした開発への移行 DIY可の取扱い数、日本一。五感に訴える芸術、文化のプロがエリアの魅力をつくる

DIY可の取扱い数、日本一。五感に訴える芸術、文化のプロがエリアの魅力をつくる 「世界観もお客さんもシェア」主婦経営の6店舗が集合したシェア店舗の可能性

「世界観もお客さんもシェア」主婦経営の6店舗が集合したシェア店舗の可能性 これ以上、情報はいらない。町の広報誌が雇用、売上、つながりを生む起点に

これ以上、情報はいらない。町の広報誌が雇用、売上、つながりを生む起点に 人口減の地域に、わずか5年で約20店舗が開業した理由

人口減の地域に、わずか5年で約20店舗が開業した理由 高齢者OKの物件はわずか5% 煙たがられる高齢者の専用不動産はなぜ誕生した?

高齢者OKの物件はわずか5% 煙たがられる高齢者の専用不動産はなぜ誕生した? 月1万5000円で「すぐ住める空き家」が強み。5年間で200人、移住者が絶えない町のしくみ

月1万5000円で「すぐ住める空き家」が強み。5年間で200人、移住者が絶えない町のしくみ 売上の2割、25億円の域内循環が地域力に。非常時だから考えたい地産率の上げ方

売上の2割、25億円の域内循環が地域力に。非常時だから考えたい地産率の上げ方 「ガソリンスタンドも自分たちで」住民=株主という会社を立ち上げた過疎集落の挑戦

「ガソリンスタンドも自分たちで」住民=株主という会社を立ち上げた過疎集落の挑戦 空き家件数が過去最高を記録。「信用」を借りて市場に流通させる試みとは

空き家件数が過去最高を記録。「信用」を借りて市場に流通させる試みとは 「島根にすごい町がある」。地域住民が自ら決める人口減少時代の「しくみづくり」

「島根にすごい町がある」。地域住民が自ら決める人口減少時代の「しくみづくり」 まさかの「島と島が手を結ぶ」が実現。全国の離島が加盟できる「離島百貨店」プラットフォーム

まさかの「島と島が手を結ぶ」が実現。全国の離島が加盟できる「離島百貨店」プラットフォーム “地産地消”がリアルに進む?小さな物流の輪をつくる、新しい流通のしくみ

“地産地消”がリアルに進む?小さな物流の輪をつくる、新しい流通のしくみ 開始から10年。地域おこし協力隊の成果とは?地域力に差が出始めている

開始から10年。地域おこし協力隊の成果とは?地域力に差が出始めている 「世界で日本にしかない技術が途絶える前に」。産地で始まる、新たな師弟モデルへ

「世界で日本にしかない技術が途絶える前に」。産地で始まる、新たな師弟モデルへ 地方移住して起業に300万円、就業に100万円の新制度で、移住する人は増えるだろうか?

地方移住して起業に300万円、就業に100万円の新制度で、移住する人は増えるだろうか?