1978年北海道生まれ。同志社大学法学部卒。国会議員秘書を経て、05年4月より構想日本政策スタッフ。08年7月より政策担当ディレクター。09年10月、内閣府行政刷新会議事務局参事官(任期付の常勤国家公務員)。行政刷新会議事務局のとりまとめや行政改革全般、事業仕分けのコーディネーター等を担当。13年2月、内閣府を退職し構想日本に帰任(総括ディレクター)。2020年10月から内閣府政策参与。2021年9月までは河野太郎大臣のサポート役として、ワクチン接種、規制改革、行政改革を担当。2022年10月からデジタル庁参与となり、再び河野太郎大臣のサポート役に就任。法政大学大学院非常勤講師兼務。

関連リンク(外部サイト)

記事一覧

1〜25件/53件(新着順)

1週間で82人の候補者を知ることはできない~有権者が選びやすい選挙に向けて~

1週間で82人の候補者を知ることはできない~有権者が選びやすい選挙に向けて~ 「医療用」抗原検査キットを購入しやすくするための提案-悪貨が良貨を駆逐しないために-

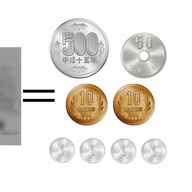

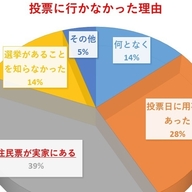

「医療用」抗原検査キットを購入しやすくするための提案-悪貨が良貨を駆逐しないために- 1票あたり574円也。

1票あたり574円也。 住民票と居住地の住所が違う皆さん、参院選の投票はできます。

住民票と居住地の住所が違う皆さん、参院選の投票はできます。 日本の行革手法の海外輸出の試み ~行政事業レビュー、インドネシアで試行的実施~

日本の行革手法の海外輸出の試み ~行政事業レビュー、インドネシアで試行的実施~ みんなが一斉に休むことは必要なのか?

みんなが一斉に休むことは必要なのか? 誰もが安心して話せる「対話」の場の作り方~ファシリテーターの経験から~

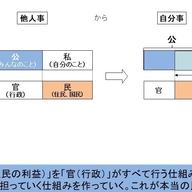

誰もが安心して話せる「対話」の場の作り方~ファシリテーターの経験から~ 今だから考えたい、一人ひとりが担う公共 ~スーパーの牛乳から「公益性」を考える

今だから考えたい、一人ひとりが担う公共 ~スーパーの牛乳から「公益性」を考える 「補正予算」事後チェックで、疑わしき事業の抑止力へ

「補正予算」事後チェックで、疑わしき事業の抑止力へ 「オンライン自分ごと化会議~新型コロナとの付き合い方」距離の壁を乗り越えた市民対話

「オンライン自分ごと化会議~新型コロナとの付き合い方」距離の壁を乗り越えた市民対話 「市民力でコロナ問題を乗り越える」群馬県太田市の挑戦

「市民力でコロナ問題を乗り越える」群馬県太田市の挑戦 「新型コロナ対策」正しく恐れるために、冷静に知る努力を ~事業検索サイトで現状を把握する~

「新型コロナ対策」正しく恐れるために、冷静に知る努力を ~事業検索サイトで現状を把握する~ 議会の本来の機能を回復させる! いま地方議会が注目する無作為抽出の手法(自分ごと化会議)―新庄村議会

議会の本来の機能を回復させる! いま地方議会が注目する無作為抽出の手法(自分ごと化会議)―新庄村議会 地域公共交通は生き残れるのか ~政府行政事業レビューを振り返って~

地域公共交通は生き残れるのか ~政府行政事業レビューを振り返って~ 行政の計画策定を自分ごと化する~香川県三木町「百眼百考会議」~

行政の計画策定を自分ごと化する~香川県三木町「百眼百考会議」~ スパコン「京」の運用終了。「2位じゃダメなんですか?」は何だったのかを改めて整理する

スパコン「京」の運用終了。「2位じゃダメなんですか?」は何だったのかを改めて整理する 住民参加で公共施設を見直す

住民参加で公共施設を見直す 参議院選挙「1票=500円」を肝に銘じる。

参議院選挙「1票=500円」を肝に銘じる。 下宿をしていて住民票は実家に置きっぱなしの皆さん、今からでも投票はできます。

下宿をしていて住民票は実家に置きっぱなしの皆さん、今からでも投票はできます。 みんなが一斉に休むことは必要なのか?

みんなが一斉に休むことは必要なのか? 多彩に進化し続ける「事業仕分け」

多彩に進化し続ける「事業仕分け」 原発問題の解決の前提は原発を「自分ごと化」すること~「自分ごと化会議in松江」

原発問題の解決の前提は原発を「自分ごと化」すること~「自分ごと化会議in松江」 「無作為抽出」の手法が若者と女性の力を引き出す

「無作為抽出」の手法が若者と女性の力を引き出す 「市民自治」の実践モデルが人口900人の村にある~岡山県新庄村議会「自分ごと化会議」~

「市民自治」の実践モデルが人口900人の村にある~岡山県新庄村議会「自分ごと化会議」~ 「住民協議会」でまちづくりに参加する

「住民協議会」でまちづくりに参加する