「なぜうちの子はあんな卓球を」決してテレビに映らない卓球「ペン粒」その特異な前陣守備プレーとは

前陣守備型という特異なプレースタイル

東京五輪での日本選手の活躍が期待され、いよいよ注目が高まる卓球。その中にあって、注目どころか一般市民の目に決して触れることのない卓球があることをご存知だろうか。その名も「ペン粒(ツブ)」という前陣守備型だ。

書き間違いではない。前陣速攻型ではなく前陣守備型だ。攻撃選手以上に卓球台にぴったりと張り付いてラケットを体の前におき、ひたすらポコポコと返し続けて相手のミスを待つという、事情を知らない人が見たら「一体何をしているのか」と言いたくなるような卓球だ。テニスやバドミントンで言えば、常にネット際に立ってブロックし続けるようなものだし、サッカーで言えば相手ゴールの近くで全員でディフェンスを・・・ともかく他の競技では有り得ない、絶対に卓球でしか成立しないスタイルだ。

ペン粒が一般市民の目に触れないのは少ないからではない。中学校の卓球部員でいえば、指導者がいる場合には5~10人にひとり、学校によっては部員の半分以上がペン粒という場合すらある。それにもかかわらず、なぜ一般の目に触れないかと言えば、決してテレビに映らないからだ。テレビに映るほど勝ち進まないので、映したくても映せないのだ。

1990年代にそのスタイルで日本代表として世界選手権や五輪に出た海津富美代という伝説的な選手はいるが、それは例外中の例外で、現在、ペン粒日本最強と言われる小島渡(タクティブ府中店コーチ)にして全日本選手権3回戦敗退すなわちベスト128が最高だ。日本にはそれより上にペン粒は存在しない。

「ペン粒」が存在する理由

にもかかわらず、なぜ多くの指導者がペン粒を育成するのかと言えば、ある程度のレベルまでは絶大な威力を発揮するからだ。また、他のチームに存在するペン粒の仮想敵としてチームになくてはならない存在でもある。

結果、卓球をしている人は誰でも知っているが、卓球をしていない人は誰も知らないという非常に特殊な存在となっている。そのため、リオ五輪の水谷選手などを見て卓球にあこがれて中学校に入った生徒が、顧問の先生にいきなり見たことも聞いたこともないペン粒を命じられて泡を食ったり、大会の応援に来た保護者が、テレビで見る卓球と似ても似つかないプレーを仕込まれている我が子の姿を見て愕然とするといった事態となる。

普通、中学校で卓球を始める生徒が自らペン粒を選ぶことはない。そもそも知らないのだから選ぶはずがない。なんとしてもペン粒を作りたい指導者は、練習場にいかにも自然にペン粒ラケットばかりを置くとか(これほど不自然なこともない)、戦型希望のアンケートをペン粒をやりたい生徒が出てくるまで何度もやり直すといった強引な"工夫"が全国各地で見られる。

中にはスポーツ用品店で卓球を知らない店員にペン粒を買わされるといった”事故”(卓球を知っている店員が指導者や保護者の同意なくペン粒を薦めることはない)もあるが、それは希で、多くは指導者によって任命される。

ペン粒を何人も揃えた文字通り”粒ぞろい”のチームは、尊敬と侮蔑と好奇と恐怖が入り混じった目で見られることになる。

そもそも「ペン粒」とは何なのか

こうした特殊な位置づけにあるペン粒とはいかなる卓球なのか。

「ペン粒」とは「ペンホルダー粒高(ツブダカ)」の略で、「ペンホルダー」というラケットに「粒高」というラバーを貼るスタイルのことだ。

卓球のラケットと言えば、近年は「シェークハンド」と言われる、握手をするように持つタイプが主流だが、かつてはペンを握るように持つペンホルダーが主流だった。ペン粒はそのラケットを使う。

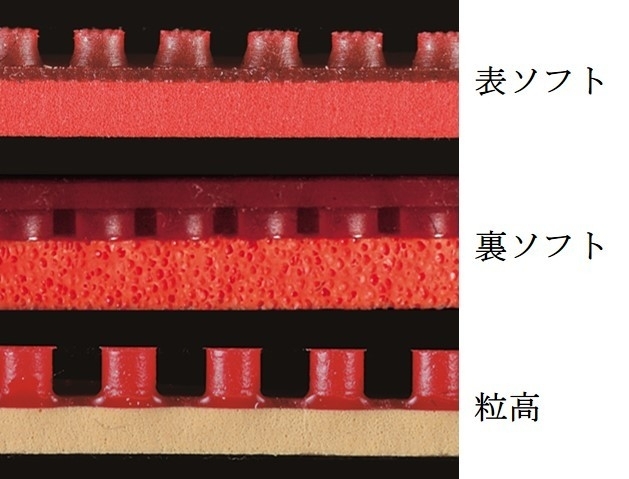

粒高ラバーとは、表面に突起(粒)が出ているラバーのうち、その粒が極端に高いもの(高さ÷直径が0.9以上)を言う。指で押すとグニャリと曲がるのですぐにわかる。このラバーで打つと、他のラバーと逆の回転がかかるのだ。相手のボールの回転がわからないと一球も返せない卓球において、これは悪夢といってよい。

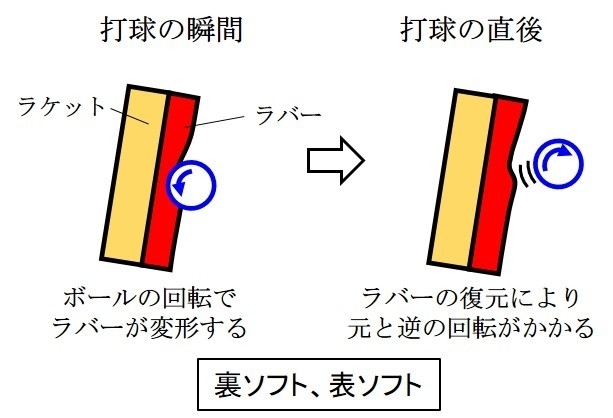

逆の回転がかかることなど物理的に有り得なさそうだが、卓球ではそれがあるのだ。回転がかかっているボールを軽く当てて打ち返す場合、現在主流の「裏ソフト」(歴史的に先に登場した「表ソフト」を裏返したもの)などは、相手のボールの回転を反転する性質がある。ボールの回転によってラバーが変形し、その変形が戻ることでボールに逆の回転がかかるのだ。ボールの進行方向だけではなく回転も反射するイメージだ。

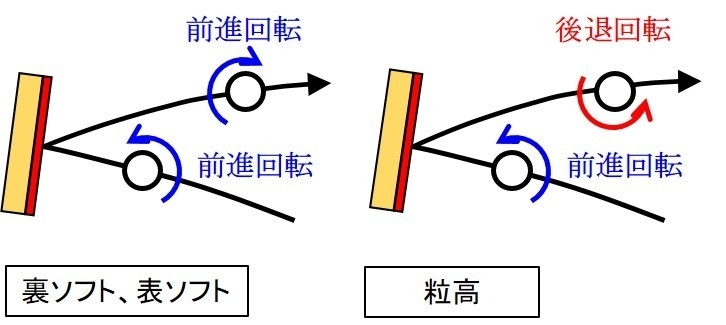

これに対して粒高は、打球時にボールが滑るように作用し、相手のボールの回転を変えずにそのまま打ち返す。ラバーを貼っていないツルツルの木面で打つイメージだ。結果的に、同じ打ち方をしても、裏ソフトや表ソフトと反対の回転となる。

本来、相手の回転を反転するラバーの方が異常なのだが、卓球選手はそれに慣れてしまっている(前進回転を前進回転で返すので自分は回転を変えていないと考え、反転していることを知らない人さえいる)ので、粒高のボールが物凄く異常に映る。だから粒高の性質を知らない人は絶対に打ち返せないし、知っていたとしても裏ソフトに対する反応が身についているので、対応することは容易ではない。そこにこのラバーの勝機がある。

ちなみに、初心者のように、自分では回転をかけられず裏ソフトに対する反応も身に付いていない相手に対しては、粒高は何の効力も発揮しない。相手の技量を前提とした威力なのだ。物凄い特殊性である。

粒高ラバーの欠点は、自らボールの回転を作り出せないことだ。回転はすべて相手次第だ。前進回転が来れば後退回転となり、後退回転が来れば前進回転、無回転なら無回転だ。これが必然的にこのラバーを使う者を守備型に限定する。

一般に速いボールほど直線的に飛ぶので、相手のコートに入れるためには、前進回転をかけて軌道を山なりにしなくてはならない。裏ソフトが相手の回転を反転するのはあまりラケットを振らずに当てた場合であり、思い切り振れば相手の回転に関係なくいつでも前進回転をかけられる。攻撃選手が裏ソフトを使うのはそのためだ(次に回転がかかるのが表ソフト)。自分で回転を作り出せない粒高にはこれができないため、強い後退回転をもらうか、よほど高いボールが来るといった限定された場面でしか攻撃できない。

一方で、通常と逆の回転を出せるという武器があるので、ただ返すだけで相手のミスが期待できる。相手の回転がより多く残るほど効果的だ。そのためには相手の回転に勢いがあるうちに、できるだけそっと打つのが良い。ゆえに卓球台に張り付いて当てるだけとなる。

ペンホルダーを使う理由は、すべてのボールをラケットの同じ面で打つことができるからだ。ラケットの裏面に裏ソフトを貼っておき(ややこしい)、サービスのときには裏ソフトで回転をかけ、ラリーになったら持ち替えて粒高だけで打つことができる。ラケット両面を使ってラリーをするシェークハンドではこのようなことはできない。片面にだけ粒高を貼ったのではすべてのボールを粒高で打てないし、両面に貼ったらサービスで回転をかける方法がなくなる。サービスは裏ソフトで回転をかけて、ラリーはすべて粒高で打つというのはペンホルダーだからこそ可能なのだ。

このように、すべての要素が過不足なく組み合わされ、前陣守備型という稀有な戦術を実現しているのがペンホルダー粒高というスタイルなのだ。

「ペン粒」の限界と可能性

ペン粒の武器をひとことで言えば普通の卓球と回転が逆になることのやり難さだ。だから、その回転に慣れていて、かつ一定以上の速球を打てる選手にとっては、単に「至近距離から遅いボールを打つだけの人」になってしまい、突如としてノーチャンスとなる。それがこのプレースタイルの限界であり、トップ選手に存在しない理由だ。

動きが小さく筋力も攻撃選手ほどは要らず、上達しても勝ち進めるレベルが限られるペン粒。当然、指導者はそれなりの人材を割り当てる。体格がよく運動能力抜群の選手をペン粒にしたりはしない(勝ち進めないのはそのためである可能性もあるが、それはおいておく)。文字通り「選ばれた」選手だけがペン粒となる。本人もやっているうちになぜ自分がペン粒を命じられたのかがわかってくる。

しかし、毎日毎日、水滴が石を穿つように地道な練習を繰り返しているうちに、やがて走っても跳んでも敵わないような相手に勝てるようになってくる。それがペン粒でありそれが卓球なのだ。確かにレベルが高くなるほどペン粒で勝つのは難しくなる。ここまで勝てば十分だとも思う。しかし五輪に出た選手だっているのだ。56歳にして世界ランキング43位の倪夏蓮(ニ・シャリャン/ルクセンブルク)を見よ。限界はここではない。もう一つ勝つために、もう一度、自分の可能性を試すために、彼らは今日もラケットを握る。

単なる速さ比べ、力比べではないからこそ、そこには予測不能な可能性が開かれている。これほど楽しい卓球があろうか。

(図は筆者が作成)