海のプラごみの99%が行方不明という困った問題

きちんとした回収処理ルートから外れて環境中に漏れ出たプラスチックごみの行きつく先は「海」。海に流れ込んだプラごみは、あの広い海で回収されることもかなわず、半永久的に海を汚し続ける。

ストーリーとしてはたしかにそうなのだが、現在のところ、話はまったく完結していない。海に流れ込んで海面を漂っているはずのプラごみのうち99%が行方不明なのだ。つまり、ほぼ全量の行方がわかっていない。プラスチックについてはむかしから研究されてきたが、プラごみについての研究は、まだ歴史が浅い。研究者たちはいま、プラごみの行方を探している。

「99%」の根拠

プラスチックは、20世紀の半ばからわたしたちの身の回りに急速に広がった人工的な素材だ。広がった理由は明快だ。軽くて丈夫。さまざまな形に加工できる。色も軟らかさも自由自在で、なんといっても安くつくれる。こんな便利な素材は、ほかにない。1950~2015年に83億トンが生産されたと推計されている。

使ったプラスチックは、やがてごみになる。きちんと回収されて焼却、リサイクルなどの処理がされればよいが、その処理ルートから外れて環境中に漏れ出るプラごみが、少なからずある。ごみの埋め立て地といっても、きちんと土をかけずに野積みにしておけば、ごみは風でどこかに飛んでいく。途上国などでよく見られる光景だ。川のそばだと、大雨で川が氾濫でもすれば、プラごみは川に流れ込んで海にいたる。

かりに、これまでのプラスチック生産量83億トンの全量がごみになったとする。プラごみのうち、少なくとも1.7%くらいは海に達しているという研究結果があり、そうすると海に流れ込んだのは1億4000万トン。そのうち半分が海水より軽くて海に浮いているとすると7000万トン。沿岸にとどまらず外洋に流れ出ていくごみの割合は6割くらいとされているので、それを掛け合わせて4200万トン。これくらいが、いま、外洋を漂っているはずなのだ。

一方、外洋を漂っているプラスチックごみの量は、これまでの観測などから、小さく砕けたマイクロプラスチックが23万6000トン、それ以外の大きなプラごみが20万3000トンで、合計44万トン。プラスチックの生産、廃棄の側から見積もった漂流プラごみの推定量は、さきほど述べたように4200万トンなので、この44万トンは、そのわずか1%にしかならない。

これはかなり大胆な仮定を重ねた推計なので、数字の細かい異同にあまり意味はないが、ともかく、海面に漂っているはずのほとんどすべてのプラごみが行方不明なのだ。姿を消したこの「99%」のプラごみを、「ミッシング・プラスチック(行方不明のプラスチック)」とよんでいる。

思いのほかたくさん深海に沈んでいる

プラごみは海に沈む。レジ袋でおなじみのポリエチレンというプラスチックは海水より軽いが、海の生き物や生き物がだす粘液などが付着すると、重くなって沈む。実際に、深海底に沈んだレジ袋が確認されている。ペットボトルの素材であるポリエチレンテレフタレートは、もともと海水より重い。

そう考えると海底にはたくさんのプラごみが沈んでいそうで、調査もされているのだが、海は広いし、とくに深海となると、到達できる潜水船もかぎられているので、実態がほとんどわかっていない。

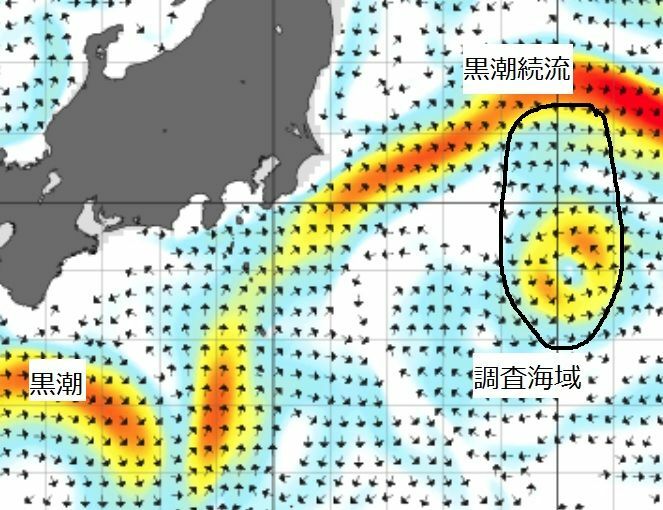

今月17~18日にオンラインで開かれた「海と地球のシンポジウム2020」(東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構共催)で海洋研究開発機構の中嶋亮太・副主任研究員が発表した調査結果は、とても興味深かった。日本列島の南岸沿いに北上する世界最強クラスの海流「黒潮」の下流域で調査したところ、水深5700~5800メートルの深海底に想像を超える多量の使い捨てプラスチックが落ちていたというのだ。

海に流れ込むプラごみは、世界的にみて、東南アジアの国々から出るものが多い。黒潮は、そのあたりを通って日本に流れてくる。中嶋さんらが2019年8~9月に調査したのは、黒潮が房総沖のあたりから東に向きを変えて日本列島から離れていく「黒潮続流」とよばれる海域。黒潮続流の南側には、ゆるい流れが大きな渦を巻いている。このあたりの深海底を調査した。

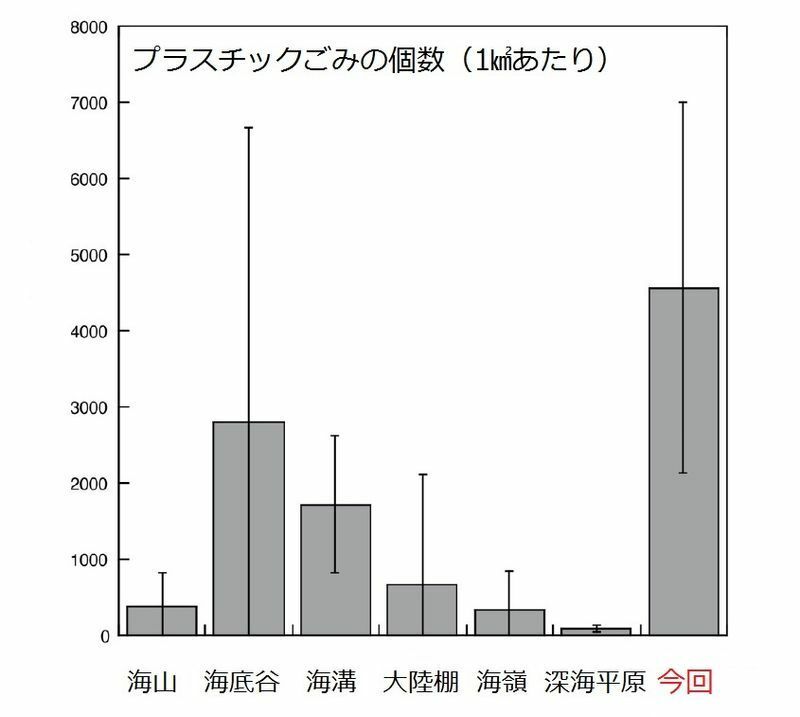

その結果、この深海底に落ちていたプラごみは、調査した3地点の平均で1平方キロメートルあたり4561個。おなじ「深海平原」とよばれるタイプの深海底でこれまでに報告されていた結果の何十倍にもなる量だった。

渦の中心では、流れがよどんで、ごみがたまりやすい。実際、中嶋さんたちの調査でも、この海面に浮いていたマイクロプラスチックは、ほかの海域に比べてけた違いに多かった。黒潮に隣接するこうした「よどみ」を中心に漂流プラごみが集まり、それが沈んで、直下の深海底がプラごみの「墓場」のひとつになっている可能性がある。

成果を発表した中嶋さんは、プラスチック問題に関するさまざまな研究を一般向けにわかりやすく紹介した『海洋プラスチック汚染』(岩波書店)の著者でもある。

マイクロプラスチックも沈む

大きさが5ミリメートル以下のプラごみを「マイクロプラスチック」という。世界各地の海で海面を浮遊している量が調査されているが、不思議なのは、大きさが1ミリメートルより小さなマイクロプラスチックが、きまって少ないことだ。プラごみが劣化し砕けてマイクロプラスチックになるのなら、小さければ小さいほど数が多くてもよさそうだが、そうはなっていない。海面を漂流しているはずの大きなプラごみだけでなく、マイクロプラスチックも行方不明だ。

東京大学と日本財団が共同で進める「東京大学-日本財団FSI海洋ゴミ対策プロジェクト」でも、研究テーマのひとつに大きさ1ミリメートル以下のマイクロプラスチックが取り上げられている。この小さなマイクロプラスチックの行方や、生き物が摂取したときの影響などを、2019~2021年度の3年計画で調べている。

研究グループの津田敦・東京大学大気海洋研究所教授は、今年10月に開かれたシンポジウム「東京大学の海研究」(東京大学海洋アライアンス連携研究機構主催)で、たとえ軽いプラスチックでできたマイクロプラスチックでも沈む可能性があると説明した。

マイクロプラスチックのような小さな粒子が沈みやすくなるしくみとして、二つのことが考えられるという。

まず、動物プランクトンに食べられてしまうこと。動物プランクトンの糞(ふん)には、えさとなった植物プランクトンがよく含まれている。植物プランクトンは沈まないが、こうして糞になると沈む。マイクロプラスチックが植物プランクトンとおなじサイズにまで小さくなれば、動物プランクトンが誤食し、糞にまじって沈むようになる。もう一つは「凝集」だ。沈みやすいタイプのプランクトンなどが、こうした小さな粒子を絡めとりながら沈降していく。

マイクロプラスチックが沈みやすくなるのは、0.1~0.01ミリメートルより小さいサイズだろうと津田さんは説明する。それが植物プランクトンの代表的なサイズだからだ。もしこの考え方が正しくて、海中で日常的に起きているなら、海のどの深さにどんなサイズのマイクロプラスチックが多く分布しているかを調べることで、小さなマイクロプラスチックが海面近くでみつからない謎の手がかりも得られるかもしれない。

マイクロプラスチックは、たとえわたしたちが食べても、栄養にならない異物として排せつされる。だが、1000分の1~1万分の1ミリメートルといった極微の「ナノプラスチック」のサイズになると、血管やリンパ管を通って体内の臓器に運ばれる可能性がある。こうした点も研究対象としているという。

別のしくみでマイクロプラスチックができる?

1ミリメートル以下の小さなマイクロプラスチックが海中で極端に少ない点について、「プラごみはだんだんと小さく割れて砕けるのではなく、ある程度の大きさのプラごみから、いっきに極微のナノプラスチックが生じるのではないか」と考える研究者もいる。「プラごみ問題のモヤモヤを少し晴らす5回シリーズ(5)」で紹介した長崎大学の中谷久之教授だ。

プラごみが水中でふやけて、かつお節を削って「削り節」の小さな薄片ができるように、あるいは、ウロコがはがれ落ちるように、プラごみ本体から極微のマイクロプラスチックが発生するという考え方だ。これならば、あまりにも小さくて、海面をネットですくうマイクロプラスチックの採集方法ではキャッチできない。

いずれにしても、海面を漂流するはずのプラごみの99%がどこかへ行ってしまった「ミッシング・プラスチック」問題、そして小さなマイクロプラスチックの数が少なすぎる問題は、未解決のままだ。プラごみが、わたしたちの知らないどこかへ行ってしまっている。

こうした問題の科学的な解決には時間がかかるだろうから、未解明な問題があることを理由に、プラごみ対策を先延ばしにするわけにはいかない。まずは、わたしたちの現在の知識をもとに対策を進め、科学的になにか新しいことがわかれば、それを取り込んで、より有効な対策に練り直していく柔軟な姿勢が必要だろう。