樋口尚文の千夜千本 第110夜「ゲティ家の身代金」(リドリー・スコット監督)

ピンチが名匠に火をつけた

スティーヴン・スピルバーグが娯楽大作『レディ・プレイヤー1』の編集期間中に(!)突貫工事で撮影した社会派作品『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』は締まったマッチョな傑作に仕上がっていた。スピルバーグはこの短期撮影を意図的に選択したが、リドリー・スコット『ゲティ家の身代金』の場合はほとんど無謀な賭けに等しかった。しかし、どちらも結果としては際立った充実ぶりを獲得しているので、呑気に言えばこの映画の突貫工事は(時によっては)作品に勢いやスリムさをもたらす絶好の契機になるのかもしれない。

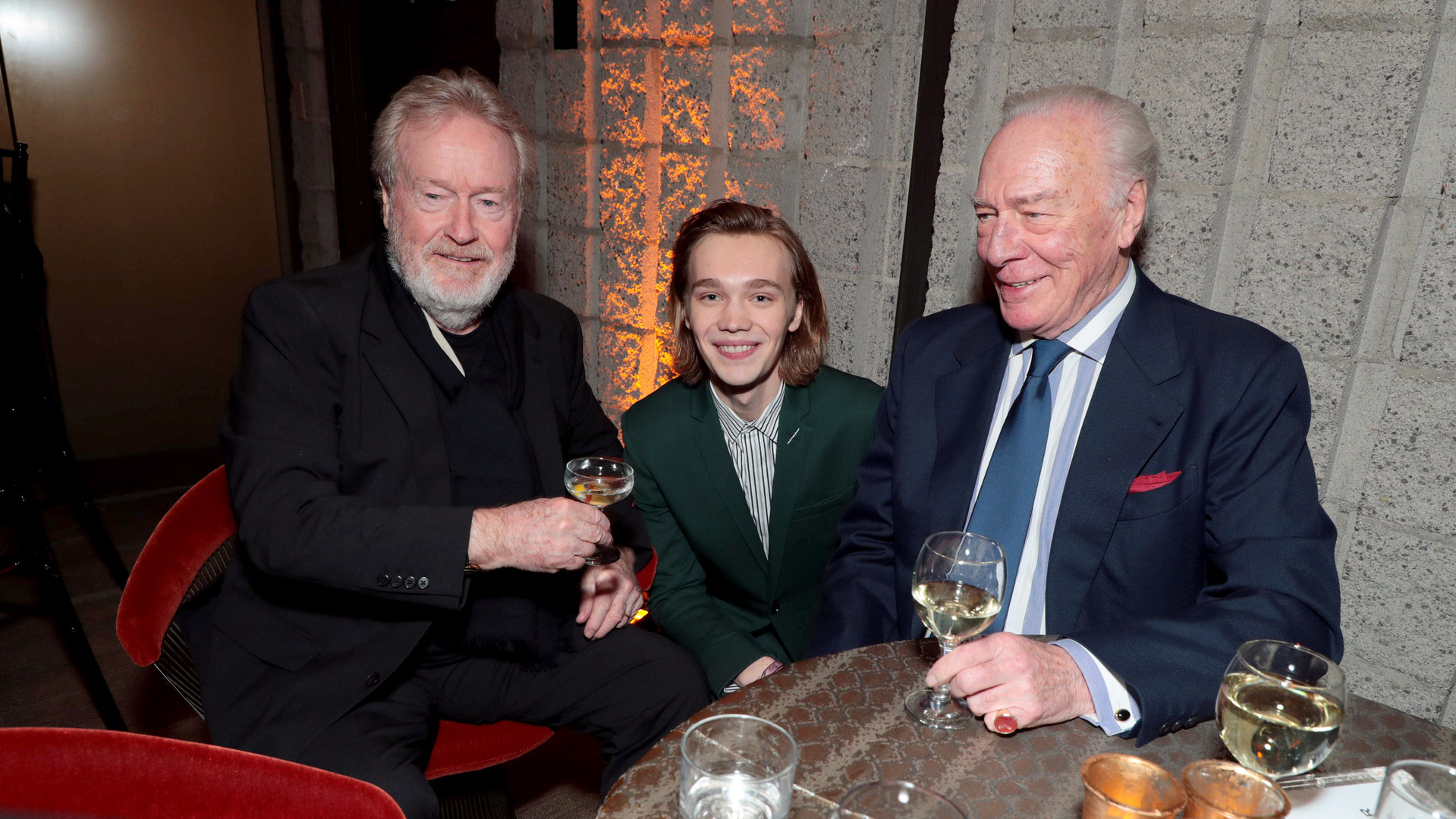

すでに完成してひと月後に全米公開を控えていた本作は、主演のケビン・スペイシーのセクハラ問題が勃発して、すわお蔵入りかという危機に見まわれる。ところが80歳のリドリー・スコットは果敢にも再撮影を提案し、急遽クリストファー・プラマーを主役に起用、10日足らずで撮影を終えるという離れ業をやってのけた。そして映画は無事公開にこぎつけただけでなく、ピンチヒッターのクリストファー・プラマーがアカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞の助演男優賞にノミネートされ(後者では監督賞、主演女優賞にもノミネート)、ちょっとした語り草となっている。

ここで興味深いのは、なぜ緊急代役として迷いなき速度でクリストファー・プラマーが指名されたのかということで、そもそもリドリー・スコットはこの主役の石油王をクリストファー・プラマーに演じさせたかったのだが、スタジオの意向でテレビシリーズ『ハウス・オブ・カード』が長く支持されているケビン・スペイシーの起用となった。つまり、この予期せざる事故に乗じて監督はむしろ希望のキャストでの撮影を実現したというわけである。そのせいか、本作を観ていてもまるで妥協の匂いはなく、むしろ低予算即製だが思いのままに映画を撮れた往年のB級映画の作家のごとき、名職人の張りきりぶりが伝わってくるばかりだ。すっかり大作監督として不動の地位に落ち着いているリドリー・スコットとしては、この千載一遇のトラブルを逆利用するアイディアにはかなり血が騒いだのではなかろうか。イーストウッドの『15時17分、パリ行き』でも、監督は当初想定されていた職業的俳優の起用を却下して、主役を全員素人の事件当事者にするという試みに打って出たが、名匠たちが守りに入らずにこうした「冒険」にアドレナリンをたぎらせてくれるのは大歓迎だ。

さて、こうして奇跡的な再撮影を経て完成された『ゲティ家の身代金』は、1960年代後半から70年代半ばあたりの中小規模のクライム・サスペンス映画じみた空気と密度があって、売りとしては大作仕様の作品ながら明らかにリドリー・スコットは「小さな映画」をこそ志向している。もちろんその軸は原題の世界じゅうの金を手にしていながら、誘拐された孫の身代金を出ししぶるという稀代のどケチ富豪と、彼と対峙する孫の母の確執だが、誘拐されたゲティ3世と犯人グループとのやりとりなども(その状況描写も含めて)特異なムードが漂い続けて風味ある映画になっている。奇しくも同じ事件を描いた弟トニー・スコット監督『マイ・ボディガード』の、娯楽映画としてのまんべんなさに比べると、兄の本作のほうは富豪を描いても誘拐犯を描いても『悪の法則』的な生の(そして映画の)辺境感が漂う。

癖もあるコクもあるクリストファー・プラマーの演技は、この曲者の狂人富豪の役に堂々たるリアリティを与えていたが、誘拐されるゲティ3世に扮したチャーリー・プラマーの涼しくナイーブな演技も印象的だった。それにしても、辛くも生還した現実のジョン・ポール・ゲティ3世は、後に俳優を始めてヴィム・ヴェンダース監督の傑作『ことの次第』に出演するも、その直後に薬物依存がたたって生涯重度の障害を抱えて過ごしたという。祖父といい本人といい、事実は映画より奇なりな人たちである。