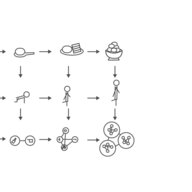

技能の習得・継承を支援しています。記憶の働き、特にワーキングメモリと認知負荷に注目して、技能の習得を目指す人が、常に最適な訓練負荷の中で上達を目指せるよう、社内環境作りを支援しています。主なフィールドは、技能五輪、職業技能訓練、若者の就労、社会人の適応スキルです。

関連リンク(外部サイト)

記事一覧

1〜25件/53件(新着順)

「眉をひそめないで!めんどくさいを気持ちの面で和らげる心理学的アプローチ」

「眉をひそめないで!めんどくさいを気持ちの面で和らげる心理学的アプローチ」 言葉に耳を傾けてもらうための説得の心理学。事実やデータを使った論理的な説明が逆効果となるケースも。

言葉に耳を傾けてもらうための説得の心理学。事実やデータを使った論理的な説明が逆効果となるケースも。 「やれたらいいな」を「やってみよう」へと変える勇気 - 「日本語版勇気尺度」に学ぶ2つのコツ

「やれたらいいな」を「やってみよう」へと変える勇気 - 「日本語版勇気尺度」に学ぶ2つのコツ 技能五輪はどういう大会?人材育成における役割や参加者の概要などの基本をデータを交えて解説

技能五輪はどういう大会?人材育成における役割や参加者の概要などの基本をデータを交えて解説 「イライラしている自分」が冷静になるための外在化法

「イライラしている自分」が冷静になるための外在化法 「楽しい」は苦しい時を乗り切る原動力

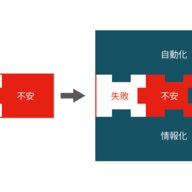

「楽しい」は苦しい時を乗り切る原動力 挫折が成長につながる場合とつながらない場合の違い。研究から見た挫折した部下をマネジメントするヒント

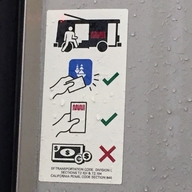

挫折が成長につながる場合とつながらない場合の違い。研究から見た挫折した部下をマネジメントするヒント リモート環境で起きやすい仕事の間違いや抜け忘れを防ぐ3つ工夫

リモート環境で起きやすい仕事の間違いや抜け忘れを防ぐ3つ工夫 統計への苦手意識は克服できる! 誰でもすぐに取り組める統計リテラシーの高め方とは

統計への苦手意識は克服できる! 誰でもすぐに取り組める統計リテラシーの高め方とは リモートワークで集中力を維持するために 心理学から考える3つの工夫

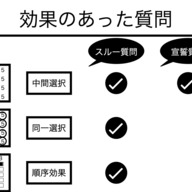

リモートワークで集中力を維持するために 心理学から考える3つの工夫 「こうすればアンケート回答の質は高まる」心理学研究で発表されたシンプルな解決策

「こうすればアンケート回答の質は高まる」心理学研究で発表されたシンプルな解決策 教え手も聞き手も成長できる!学習効率が高まる「教えあい」とは

教え手も聞き手も成長できる!学習効率が高まる「教えあい」とは コロナ禍の「正しく恐れる」とは具体的にどういうこと? 不安と付き合う方法とは

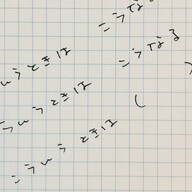

コロナ禍の「正しく恐れる」とは具体的にどういうこと? 不安と付き合う方法とは 複雑な問題の解決に役立つ穴埋め思考:推論ベース方略と記憶ベース方略

複雑な問題の解決に役立つ穴埋め思考:推論ベース方略と記憶ベース方略 言い回しで変わる積極性と保守性:促進焦点と防止焦点から

言い回しで変わる積極性と保守性:促進焦点と防止焦点から 腕を回して行き詰まりを突破する:身体運動と前例に囚われないアイディア産出の関係から

腕を回して行き詰まりを突破する:身体運動と前例に囚われないアイディア産出の関係から あいづちで自発性が促される?:肯定的あいづちの持つアイディア受容感・発想の動機づけからの示唆

あいづちで自発性が促される?:肯定的あいづちの持つアイディア受容感・発想の動機づけからの示唆 経験は消化不良を起こす:技能訓練の負荷マネジメント

経験は消化不良を起こす:技能訓練の負荷マネジメント 探しているのに見つからない

探しているのに見つからない なぜ人混みで頭が疲れるのか?

なぜ人混みで頭が疲れるのか? 動画を使った技能指導のポイント

動画を使った技能指導のポイント なぜ感覚は説明しづらいのか?

なぜ感覚は説明しづらいのか? 熟練者ほど初歩的なミスをする

熟練者ほど初歩的なミスをする 技能五輪の選手のネガティブ感情を情報化する技能

技能五輪の選手のネガティブ感情を情報化する技能 言葉の技能駆使が求められるエキスパート

言葉の技能駆使が求められるエキスパート