「NO」と言えなかった石原慎太郎

・保守界隈にとって、石原慎太郎は夕刻の太陽であった

(文中敬称略)

石原慎太郎は保守界隈にとって、文字通り太陽であった。が、2002年から勃興し始めたネット保守にとって、石原は太陽ではあったものの、それは夕刻の太陽であった。つまり旬の人ではなかった。石原の死後、90年代以降の日本の右傾化や、特にゼロ年代から顕著となるネット空間における右傾化に対して、石原が一定程度の影響を与えたかのように言う向きもあるが、私からしたら全くピント外れである。

とりわけ90年代末期からゼロ年代初頭の保守界隈に影響を与えたのは石原ではない。それを言うなら圧倒的に小林よしのりや「つくる会」であり、この時期タカ派議員として最も人気が高くスターだったのは、石原ではなく旧民社党系(のち民主、維新などを経由)の西村慎吾であった。

それでも古参の保守派にとって、石原は「戸塚ヨットスクールを支援する会」

(…注*戸塚ヨットスクールを支援する会とは、創始者・戸塚宏のある種のスパルタ教育によって、訓練生ら4名などが死亡した1982~83年の事件”刑事事件”で戸塚が世間から弾劾されたため、主に保守系の著名人らが戸塚らを応援するために作った団体)

に名を連ねた(会長)ことを以て思慕するケースが多いが、それは巨視的に見ればマイナーケースであり、ゼロ年代以降のネット保守は、嫌韓・嫌中の完全なる一本槍であって、戸塚ヨットスクールはおろか、石原が参画した「青嵐会」前後から始まる反田中(角栄)の自民党抗争史にも概ね無関心か無知であった。

石原自体がネットでのツール、とりわけSNSや動画チャンネルを使った発信を、直接個人としては原則行わなかったこともあり、石原はネットが主力となったゼロ年代以降の保守界隈では「点景」にすぎなかった。石原という夕刻の太陽が、ネット保守と完全に接触して、「午前5時の太陽」になったのは、石原都政の後半にあたる2012年4月、石原自身が尖閣諸島の地権者から東京都として同島の地所を買い取る構想をぶち上げた時である。石原は購入に際して基金を立ち上げ、全国から浄財を募った。これがネット上で大拡散され、同基金には約14億円以上のカネが集まった。この時になってようやく、ネット保守と石原は接続したのである。

今思えば、尖閣諸島を東京都が買ったところで何に資するのか良くわからない。ある種の護岸施設、ある種のヘリポート、ある種の定住施設等建設に向けた期待が膨らんだが、当時の民主党政権はこの石原の動きを警戒し、石原より先回りして尖閣地権者と交渉して売買契約を結び、同島を国有化した(尖閣諸島国有化)。この急速な動きが、結果として現在につながる日中間の尖閣を巡る対立の近視眼的出発点になったのは皮肉である。尖閣に対する明確な実効支配の積み上げを、結果としてネット保守・保守界隈を鼓舞することで石原が企図した結果、現在では真逆のことになってしまったのだから。

・『「NO」と言える日本』は、反米本でも日本スゴイ本でもない

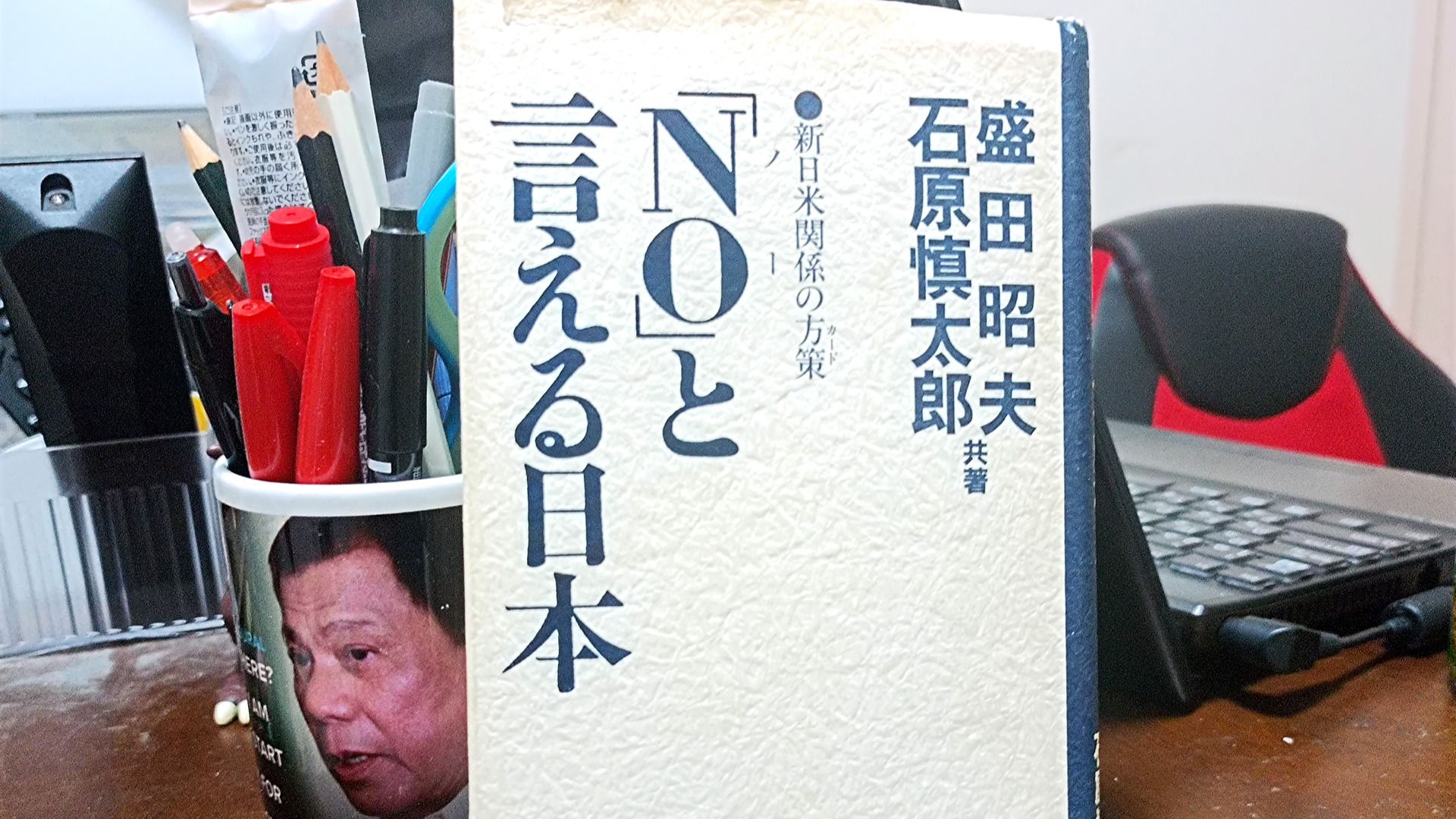

石原のタカ派としての政治信条が、人口(ひとぐち)に膾炙される契機は、間違いなくソニーの盛田昭夫との共著本『「NO」と言える日本』(光文社、1989年)である。この本のミリオンヒットを、後世所謂「日本スゴイ本」の中興のようにしていう人がいるが、それもまた私からしたらピント外れである。

『「NO」と言える日本』は、文庫本より少し大きい、ほぼほぼ新書サイズの判型で、本文ページ数も160ページしかなく、その気になれば約20分で読むことができる。すでに述べたように、石原が1999年に東京都知事になった時、保守界隈の中で石原は夕刻の太陽であり、さらに言えば21世紀に入ってから石原が個人としてネットを駆使する戦法をとらなかったため、『「NO」と言える日本』は保守界隈の中で全然バイブルになっていない。

『「NO」と言える日本』は、読んで字のごとくアメリカに対して日本も強くNOと言うべきという、保守界隈の系譜に準拠させれば、新右翼的性質を持った本だと「誤読」されている。新右翼とは、戦後の保守が、その内実はどうであれ、「親米反ソ(反共)」を継続させてきた事に対するアンチとして、1970年代ごろから勃興してきた「反米反ソ」の流れに属し、現在この系譜を継承しているのが『一水会』『統一戦線義勇軍』などの諸団体である。

確かに文中、石原はアメリカ白人の根底にある、ある種の黄禍論的人種差別をひきあいにだし、またアメリカによる原爆投下にもその蔑視が底流にあるためだと吠える。しかし実際にこの本を読んでみると、石原が怒りをあらわにしているのはアメリカではなく、経済力・技術力があるのにアメリカに対してNOと言わない日本の「堕落」した外交官や政治家でに対してである。より正確にこの本を表せば、『「NO」と言える日本』ではなく『「NO」と”言えない”日本』とつけた方がしっくりくるように思う。

『「NO」と言える日本』は日本経済が絶頂を迎え、と同時に日本の国力(当時GNP)が対米約6割までに迫り、世界経済を日本が席巻し、黄金時代を迎えていた1989年に出版された。この本の冒頭では、米ソがいくら軍拡競争をしても、その軍事力の基礎となる半導体技術を日本が握っているのだから、現実世界における米ソ冷戦の帰趨は、日本が握っているという導入から始まる。

なるほど当時の日本の半導体技術は客観的に世界一であった。半導体ばかりではなく、自動車や電化製品に至る日用品まで世界中で日本製品が市場を寡占していた。アメリカでは日本車が叩き壊され、東芝のビデオデッキがハンマーで破壊され、日米貿易摩擦が顕著になり、アメリカ知識人の中では「日本脅威論」が真面目に語られていた。

・『「NO」と言える日本』の中で中曽根康弘を批判

石原は、『「NO」と言える日本』の中で、中曽根(康弘)を批判する。中曽根政権時代、三菱重工がぶち上げた次期支援戦闘機(FSX)計画が、アメリカの圧力を受けて、いとも簡単に、事実上凍結・妥協された事に対して、石原は中曽根の対米追従姿勢を、

「”ノー”と言えるカードを持ちながら、”ノー”を言わないような失敗は悔やんでも悔やみきれない」(前掲書,P.125)

と酷評する。要するに日本はアメリカに伍する経済力と、ソ連をはるかに凌駕する技術を持っているのだから、独自の外交方針で以て、自主防衛を貫徹せよ―。それが今の日本にできるはずなのに、中曽根がそれをしないで「ロン=ヤス」等と言っているのは児戯に等しいと喝破したのである。石原の憤怒は、アメリカではなく「実力があるのに何もしない」日本に向けられていた。『「NO」と言える日本』は、手垢のついた日本スゴイ本でも、「反米本」でもない。明らかに日本の堕落・無能を憂いた本である。

『「NO」と言える日本』の後半では、アメリカ大統領がレーガンから、同じ共和党のブッシュ(父)に交代したことに触れられている。出版年月日から見て、ブッシュ(父)の当選(1988年米大統領選…ブッシュ(父)は、民主党大統領候補のM・デュカキスに圧勝した)を汲んでの事であろうが、盛田との対話はここで終わっている。

アメリカは1980年代に製造業で圧倒的に、完膚なきまでに日本に叩き潰されたので、ブッシュ(父)、その後のビル・クリントンを通じて、IT・金融等という新しい活路へと脱皮し、そののち所謂「GAFA」が誕生して世界を席巻した。日本はバブル崩壊以降も、80年代の成功体験を忘れられず、産業構造の転換や生産性向上の努力を怠り、いつまでもジャパン・アズ・ナンバーワンの時代から自己改革ができなかった。『「NO」と言える日本』の冒頭で、いみじくも石原が口火を切り、盛田も同意した日本の半導体技術は、現在見るも無残なことになっているのは読者諸兄もご存じのことであろう。

・「夕刻の太陽」としての石原慎太郎

”技術立国”日本は、『「NO」と言える日本』の時代、半導体シェアで世界の50%近くを占めていたが、その後、韓国・台湾・中国等に猛追され、現在ではその比率は10%に満たない。石原が「(日本は国力・技術力があるのだから)アメリカにNOと言わないのは至極おかしい」と提唱してから、たった20年で日本の現状はこんな風になった。一人あたりGDPで、1990年代中葉に日本はルクセンブルクに比類する大富裕国だったが、現在ではイタリアやスペインと同等に零落している。アジアの中でも、シンガポールや香港に劣後する。

産業転換の新陳代謝が遅いので、長引く構造不況が発生し、実質賃金は韓国未満という統計もある。もはや日本は唯一といってよい「経済・技術」というインセンティブまで失って久しい。こうした状況の中で、日本が退潮していくただなか、1999年に石原が都知事になり、さらに時が経って2012年に前述の尖閣を巡って、保守界隈から喝さいを浴びせられた事実は、正に石原が「夕刻の太陽」であることを物語っていよう。

石原には国会議員・都知事時代・その後を通じて、数多くの失言があった。仮に石原の『「NO」と言える日本』を彼の政治観のテーゼと設定して、それが新右翼に類似するとしても、新右翼は原則的に「反米反ソ」を標榜するために、アジア共同体を模索する傾向が強い。それは戦前の右翼…、例えば玄洋社を始祖とする頭山満がそうであったように、西洋近代と対抗するにはアジア人同士(アジア人国家)の団結がどうしても必要であるという理屈とセットになっていた。だから現在の新右翼『一水会』『統一戦線義勇軍』などは、「反米反共」であるが、同時にアジア主義者である。決して中国や韓国を馬鹿にしたりしないし、同じアジア人種への差別に断固反対する。

・増長する保守界隈に「NO」と言わず

石原はどうか。都知事になった翌年の2000年4月、陸上自衛隊の式典で石原は演説した。その中で、石原は、「三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返している。大きな震災では騒擾事件すら想定される。警察の力には限りがある。(自衛隊の)みなさんに出動していただいて、災害だけでなく、治安の維持も大きな目的として遂行してほしい」と述べたことが大きく報道された。所謂「三国人発言」である。ここでいう三国人とは主に朝鮮半島出身者(在日コリアンを含む)や韓国人である。彼らが犯罪を率先して行っているというのは、ネット保守が好む陰謀論をそのままトレースしたものだ。断っておくが新右翼は、アジア主義の立場から絶対にこういった用語を使わない。物議かもした石原の「三国人発言」だが、この一件を以ても、石原は新右翼の系統に属させることは難しい。

石原は、1999年に東京都知事になった段階で、すでに押しも押されぬ大著名人であり作家であった。それがゆえに、ゼロ年代から顕著になる「個人としてのネット発信」という事自体、ほとんど行わなかった(おそらく、ネットに精通する参謀がいなかったのか、それ以前にネット活用の必要性を感じていなかったのであろう)。だからネット保守とは親和性があるように見えて接点が希薄であった。

点景としての石原、夕刻としての太陽が石原であった。むろん、前述したように尖閣諸島基金の件について、刹那的にネット保守に喝さいを浴びたことはある。しかしその喝采は、きょうびの所謂「保守系言論人」が十八番である、保守系動画への出演、SNSの駆使等からほど遠かったために、熱しやすく冷めやすいチーズトーストかピザの類であった。

とりわけ2012年の、東京都尖閣諸島購入計画(基金)で、ネット保守は石原に喝さいを浴びせたため、そういった保守系雑誌への露出が多くなっていった。特に石原が都知事を2012年10月に辞してから、同年『太陽の党』を設立。そのまま維新に合流するなどの紆余曲折を経て、2014年に『次世代の党(当時)』の最高顧問に就任するや、石原の保守界隈での露出は最高潮に達した。

もっともそれは個人がコントロールする動画ではなく、保守系雑誌でのインタビューやら、対談という形式で行われたのが概ね基礎である。編集者や出版社が忖度したのか、はたまた読者がそれを求めたのか。それに対し石原も忠実に応えたのかは分からないが、石原は都知事を辞してから、既存の保守界隈や、それに連なるネット保守に対し、まったく「NO」と言うことはなかった。すでに述べたような「三国人発言」を筆頭とするように、石原の中には確固としたアジア主義が存在していなかったためであろう。だから石原は、ゼロ年代を経由して2010年代に繁茂したネット上のヘイトスピーチや、2020年代に入るやそれがますます(巧妙に)熾烈になり、臆面もなく引用する、所謂「保守系言論人」に対し、最後まで「NO」と言うことは無かった。

石原がとりわけ、何の因果や個人的経験を以て在日コリアンや韓国・中国人に対する蔑視感情を持っていたかの根拠はわからない。しかしはっきりと、彼は晩年まで、とりわけ21世紀に入って熾烈になったヘイトスピーチや、それを微温的に黙認する保守界隈の風潮に「NO」と言わなかった。

・「NO」と言った西部邁、「NO」と言わなかった石原慎太郎

石原より先に天国に行った、保守系論客として批評家の西部邁は、一見すると石原と同じような「反米反ソ(反共)」の新右翼の系統のように見えるが、西部が新右翼の正統派であるからこそ、彼は21世紀の保守界隈の惨状に絶望していた感が濃厚であった。私は西部の晩年、直接彼にお会いしたことがった。西部は「愛国とヘイトが両立している保守界隈」を異常であると喝破し、名前は出さないものの(…実際にはかなり出していたが、ここでは詳述しない)、数々の保守団体を「単なる馬鹿だ」と言ってのけた。

西部は、時としてヘイトスピーチに汚染されがちな保守界隈に対し、とりわけ東日本大震災以降「NO」を顕著に言い続けた。最期まで、ネット界隈で人気の「保守系言論人」を、その教養水準からして哀れみ、彼らの「ファン」も心底軽蔑していた。しかし石原は、私の記憶するところでは、西部が「NO」と言った保守界隈にも、ネット空間にも、ついに「NO」を言うことなく逝った。既存の保守界隈にも、ネットに対しても、「NO」と言えなかった石原慎太郎の実像は、客観的に事実である。石原の評価は、後世の歴史家に委ねられるだろう。(了)