沖縄戦から75年~忘れられつつある戦場~

6月23日で沖縄戦終結から75年である。沖縄戦における日本軍(第32軍)の組織的抵抗が終わった事をもって、この日が沖縄慰霊の日(沖縄終戦の日)とされている(―実際にはこの日以後も、散開した残存日本軍がゲリラ的に抵抗をつづけた)。私は沖縄に数えきれないほど足を運んでいるが、沖縄戦の著名な激戦地(嘉数、首里―安里等)はすっかり閑静な住宅地に変貌しており、ここで日米両軍が死闘を繰り広げ、無辜の沖縄県民が死んでいった事実は、わずかに戦死者の御霊を追悼する碑文が残されているだけで、これを見逃せばただ閑静な住宅地として素通りするだろう。

沖縄タイムスの2020年6月22日の報道によると、

沖縄タイムス社と朝日新聞社が実施した沖縄戦体験者アンケートで、沖縄戦の体験が次世代に「あまり伝わっていない」「まったく伝わっていない」と答えた人が全回答者216人の62・5%(135人)を占めた。「ある程度伝わっている」は25%、「大いに伝わっている」は7・4%にとどまった。

とあり、現地沖縄ですらも沖縄戦の風化度合いは深刻である。この原因は、当然戦争経験者の物故が第一要因であるが、本土における沖縄戦全般への無知や無教育、そして昨今では特に2010年代から顕著になったいわゆる「沖縄ヘイト」の勃興が、沖縄戦の悲劇性を相対的に希釈化させていることも一因である。

右派や保守界隈が「沖縄県は米軍基地のおかげで成り立っている、国からの補助金等に甘えている」「辺野古、高江ヘリパッドへの反対は県民の総意ではなく、これらの反対派の一部が韓国人であったり、日当が出ている」などの誤ったデマともいえる言説が番組等を通じてネット上に流布し、結果的にこれらの「沖縄の欺瞞」などと称する一連の言説が、正当な沖縄戦の評価を歪めているのである。

このような沖縄戦の風化を防ぐためにも、私たちは沖縄戦の悲劇は当然の事、その全容を繰り返し記憶しなければならない。なぜ沖縄戦は始まったのか。なぜ沖縄が戦場にならなければならなかったのか。なぜ民間人が10万人以上犠牲にならなければならなかったのか。ここで簡潔に沖縄戦を振り返る必要がある。

1】台湾か沖縄か

沖縄戦はその悲劇性ゆえ、さまざまな映画やドラマとして戦後映像化されたが、「なぜ沖縄戦は始まったのか」「なぜ沖縄が戦場にならなければならなかったのか」という問いについては、その全容を俯瞰的に描いたものは少ない。だが映像作品で最も秀逸なものをあげるとすれば、岡本喜八監督の『激動の昭和史 沖縄決戦』(1971年)に尽きる。この映画は「なぜ沖縄戦は始まったのか」「なぜ沖縄が戦場にならなければならなかったのか」という問いについて、守備側である日本軍(第32軍)の視点から回答した傑作である。沖縄戦モノ、というと失礼かもしれないが、間違いなく沖縄戦を俯瞰的にとらえる上では必須である。まだの方はぜひご覧になっていただきたい。

さて、「なぜ沖縄戦は始まったのか」「なぜ沖縄が戦場にならなければならなかったのか」という問いに簡潔に答えるとすれば、当然の事それは攻撃側であるアメリカ軍が沖縄を日本本土攻略の橋頭保として選んだからである。だがこのアメリカの戦略は鶴の一声で決まったわけではない。マリアナ・サイパン、硫黄島、そしてフィリピンと島伝いに日本本土に迫る戦略を採ったアメリカ軍は、その橋頭保として台湾攻略か、沖縄攻略かで意見が対立した。

というのも、1945年の日本軍敗色濃厚のこの時期に至って、中国国民党は(―米英等からの大量の武器や物資の援助があるにもかかわらず)大陸奥地の重慶に閉じこもって本格反抗する気配が見えなかった。日本軍が1944年春から年末にかけて実行した「最後の大攻勢」(これを通称・大陸打通作戦と呼ぶ)をも結局は防ぎきれなかったのである。このことが連合国、特にアメリカをして「中国(国民党)が連合国から脱落するのではないか」という危機感を持たせたからである。

もし中国国民党が連合国から脱落し、日本と単独講和する―という事態は、当時ドイツがいよいよその本国に連合軍の侵攻を許そうとする時にあって、アメリカとしては最も避けたい悪夢である。よって中国支援のため、まずアメリカ軍は日本の植民地である台湾を攻略し、その後、航空優勢をもって国民党を支援しつつ、広州・福建あたりに上陸する―という戦略が本格的に検討された。だが、結局この案は「台湾は広大であり、全島の占領はアメリカ軍の被害が大きい」として却下された。その代わりにアメリカ軍が狙いを定めたのが沖縄であった。

2】沖縄戦の前哨戦「十・十空襲」

アメリカ軍による沖縄攻略が決定されると、米空母機動艦隊を中心に沖縄本島に対して徹底的な艦載機攻撃が行われた。いわゆる「十・十空襲」(1944年10月10日)である。これにより那覇市街地は焦土と化し、日本側もアメリカ軍の沖縄侵攻は時間の問題である、と察知して防御態勢を固める方針を本格化させた。また沖縄本島が決戦になった時に備え、民間人の本土避難が盛んになった。この前後の過程で起こったのが、有名な「対馬丸事件」(1944年8月、米潜水艦ボーフィンにより撃沈)である。

しかし慎重なアメリカ軍は、日本軍にアメリカ軍の侵攻先を沖縄と悟られないため、この時期台湾に対しても執拗な艦載機攻撃を繰り返している。私たちは歴史を後から見ているので、沖縄戦は既定の事実と思うが、当時の守備側である日本軍はこのアメリカ軍による欺瞞攻撃によって、アメリカ軍の攻略先を沖縄とも、台湾とも、あるいはその両方とも予想できずにいた。

そのため大本営は「アメリカ軍の侵攻先としては台湾もあり得る」と想定して、増強された沖縄守備隊(第32軍)の中でも最も精鋭とされた第9師団を台湾に異動させることになる。第32軍は猛然とこの措置に抗議した。その結果、台湾に抽出した第9師団の代わりに本土から同等程度の戦力の沖縄配置が決定されたのである。しかし、この決定は反故にされた。大本営が「本土決戦」を想定した兵力の出し惜しみを行い、沖縄への代替部隊の増援が見送られたのである。

日本軍第32軍で高級参謀を務めた八原博通大佐(やはらひろみち・司令部で唯一の生き残り)は、その回顧録『沖縄決戦 高級参謀の手記』(中央公論新社)の中で、この第9師団の欠損が沖縄守備軍にとって最も痛手であったと述懐している。第9師団が欠けたせいで沖縄守備隊は慢性的な人手不足になり、民間人も陣地構築や掘削等に「使用」せざるを得なくなった―。これは日本軍側の勝手な理屈だが、このようにして沖縄守備隊は、いつしか「軍民一致」して決戦準備に邁進する。これが、後々沖縄戦での決定的な悲劇を招いた。

3】アメリカ軍を悩ませた日本軍側の戦略持久

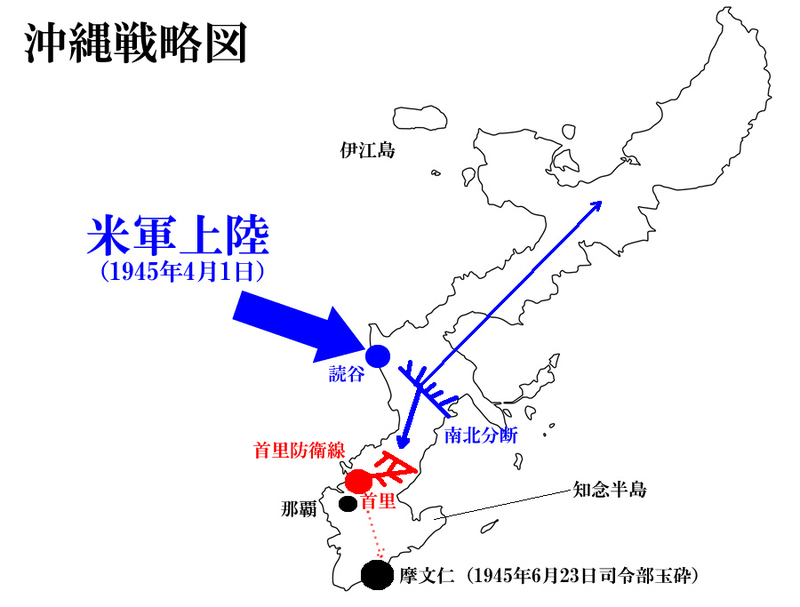

アメリカ軍は入念な艦砲射撃ののち、1945年4月1日、上陸正面兵力約20万人の大軍を以て沖縄中部の嘉手納北方の読谷(よみたん)に上陸した(先行して3月末、慶良間諸島を攻略している)。アメリカ軍の戦略としては、沖縄本島の最も狭隘な嘉手納・読谷方面に上陸・占領した後、迅速に日本側航空基地をも占領し制空権を完全に掌握したのち、沖縄本島を南北に遮断する。その後、速やかに分断した日本軍を撃破する、というものであった。

一方、日本軍側は特にサイパンで南雲忠一中将率いる守備隊が、積極攻勢に出て無残にも玉砕して果てたのを教訓とした。その教訓とは敵アメリカ軍に対し積極攻勢に出ず、とにかく敵を奥地に誘引し、とことん持久する方針である(これを”戦略持久”とか”戦略的持久”と呼ぶ)。その要となったのが首里である。第32軍は、このため首里に縦横無尽の地下陣地を構築した(首里防衛線)。これは前掲した通り沖縄県民を「動員」した結果であったが、出水などの難工事をもろともせず、米軍上陸時には首里陣地はほぼ堂々たる完成を見せた。八原を始め牛島満中将ら司令官は、ここに沖縄決戦の「一縷の勝機」を見出していたのである。

読谷に上陸したアメリカ軍は、賀谷(かや)支隊の必死の抵抗にあうも、その物量に任せて難なく上陸を成功させ、主力部隊を首里に向かわせる。しかしアメリカ軍にとって「楽観」していた沖縄戦は、ここから予想外の展開を見せる。第32軍が苦心の末築いた首里防衛線が予想以上に険しく、また南方の島嶼戦でよく見られた日本軍の「バンザイ突撃」(―これは米軍からすれば、敵の方から玉砕してくれるのだから撃破は簡単である)がこの時期の沖縄戦では全く見られないどころか、日本軍は洞穴や茂みからアメリカ軍に姑息(一時しのぎの意味)攻撃を頻繁に仕掛け、劣勢になるとすぐに撤退する、という合理的戦法を繰り返したからである。

日本軍は「バンザイ突撃」で自ら玉砕するどころか、水際での防御にこだわりアメリカ軍艦艇を所かまわず砲撃する(―それによって、米軍から見れば日本軍の陣地が丸見えになり好都合である)。こういった光景が、沖縄戦では封じられた。このことは硫黄島を除けばアメリカ軍にとって衝撃であった。地の利と陣地を生かした日本軍の遅延戦術に物量にものを言わすアメリカ軍も多大な出血を強要された。当初沖縄全島の占領に数週間程度、と甘く見ていたアメリカ軍は、首里以北でたちまち足止めにあった。すべて、日本軍第32軍の計画通りであった。

4】理不尽な東京からの総攻撃命令

このように沖縄戦は、沖縄本島に1945年4月1日、アメリカ軍が上陸してから実に約1か月、若干日本側を贔屓目に見ればまさに「五分五分」の戦いであった。ところが東京の大本営は、この第32軍の戦略持久方針を次第に「消極的」と見做すようになり、盛んに第32軍司令部あてに「敵米鬼を総攻撃すべし」という理不尽な督戦をするようになった。

第32軍はすでに述べた通り、精鋭第9師団を台湾に抽出されたことにより慢性的な人手不足・戦力不足に陥っており、戦略持久しか「一縷の勝機」はなかった。ただでさえ少ない戦力を、遅延戦術ではなく総攻撃に使ってしまえば、火力で絶対的に優勢であるアメリカ軍に対し勝ち目などない。当然、この東京からの理不尽な催促に第32軍は抗ったが、ついに牛島満司令官、長勇(ちょういさみ)参謀長は東京からの圧力に負ける格好となり、1945年5月4日、日本軍総攻撃を敢行する。この総攻撃に合理的根拠がないとして、前掲八原は最後まで「総攻撃は失敗する」と果敢に具申して反対したという。

さて八原の予想通り、日本軍の総攻撃はわずか数日で大失敗に終わった。火力で何十倍、何百倍を誇り、無限とも思える物量のアメリカ軍に寡兵で正面攻撃したのだから、その結果は火を見るより明らかである。総攻撃に出た日本側は、戦略持久の主力として期待された第62師団が半ば壊滅状態に陥る。この時点で「一縷の勝機」は消え去り、以後沖縄戦は日本軍側の圧倒的劣勢に傾いていく。

1945年5月下旬、弱った日本軍にアメリカ軍主力が執拗に攻勢をかけ、ついに第32軍は首里放棄を決定する。放棄決定の際、撤退先として検討されたのが沖縄南部の知念半島と摩文仁の二か所である。結局、防御や補給、撤退線の関係から首里放棄ののち司令部は摩文仁に移動することに決定した。当時、沖縄本島南部には中部での激戦を避けて多数の民間人が避難していた。ところが第32軍がまるごと摩文仁に撤退したせいで、これらの民間人も軍に帯同して移動し、そして戦闘に巻き込まれることになる。「なぜ民間人が10万人以上犠牲にならなければならなかったのか」という冒頭の問いの答えはまさにここに尽きる。

5】首里陥落で沖縄戦が終わっていたら

歴史に「もし」は無いが、日本軍が首里城陥落の時点で降伏していれば、民間人の犠牲者は大幅に減少していただろう。軍事的には、首里防衛線の失陥は沖縄戦の敗北・失敗と同義だからである。つまり沖縄戦は、軍事的には首里陥落の1945年5月末に終結しているのである。事実、戦後の詳細な調査によれば、日本軍が早々に放棄した嘉手納以北の沖縄本島北部では、日本軍守備隊がほぼ手薄(伊江島を除く)だったため、熾烈な民間人犠牲者は少なかった。沖縄戦での民間人死者が最も集中したのは、首里撤退以降、沖縄本島南部が圧倒的である。

ところが当時の日本軍に、「司令部が陥落したから敵に降伏する」という世界観は無かった。これはドイツ、イタリア等の枢軸国軍との決定的な差異である。さらに「軍民一体」の掛け声のもと(―もちろんその大本は、前述の第9師団欠損による人手・戦力不足にあるのだが)、沖縄県民も進んで軍の方針を信じ、軍に協力した。沖縄には軍隊アレルギーがある、などと言うがそれは沖縄戦の経緯を知っていれば当然至極の感覚と分かる筈である。前掲した八原の回顧録には「首里陥落時点で我が方に一縷の勝ち目もないと分かっていた」としながらも、その軍の決定により多数の巻き添えになった民間人への反省、という種類の感情は希薄なように思える。まして撤退戦における日本軍の軍紀の乱れ(民間人の所有物の押収や、壕からの追い出し等々の倫理逸脱行為)にもあまり言及はない。

このようにして沖縄戦は終わった。牛島満司令官以下司令部中枢は、摩文仁の洞窟で切腹自害した。八原を含む数名は、軍服を脱ぎ民間人に偽装してゲリラ戦法を採り、アメリカ軍の手薄な沖縄北部のジャングル地帯(―または北部に潜伏するはずの日本軍残存部隊との合流)を目指したが、道中「沖縄県民からの通報」があり米軍の捕虜になる。八原によれば「台湾帰りに沖縄に立ち寄った英語教師」として民間人に偽装する心づもりだったそうであるが、このようにゲリラ戦を完遂する目的は達成できなかった。

沖縄戦を俯瞰するに、その評価は見る人の立場によって全く違うことがわかる。軍の命令を信じながら戦火に逃げ回った民間人。あるいは臨時要員として最後まで将兵と行動を共にした学徒隊や鉄血勤皇隊の青年たち。はたまた日本軍司令部側からの戦略的な目線。しかしどの目線を採ろうとも、最終的には「二度とこのような悲劇が沖縄であっては絶対にいけない」という唯一の結論に到達する。沖縄戦終結75年。私たちは沖縄戦について無関心であっては絶対にいけない(了)。