豪雨も猛暑も、地球温暖化が進む限り増え続けるという現実に目を向けよう

西日本を中心に広い地域を襲った平成30年7月豪雨は、200人を超える犠牲者を出した。その直後から続く連日の猛暑は被災地の復旧作業を困難にしており、熱中症による死亡者も各地で続出している。亡くなった方々に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げる。

この頻発する異常気象に対して、SNSを眺めると、一方では「これだけのことが起きているのに、なぜ日本のメディアは地球温暖化(気候変動)のことをもっと言わないのか」という声が、他方では「こういうことがあると非科学的に何でも地球温暖化と結び付けて煽る人が出てきて困る」という声が聞こえてくる。いつもの構図だ。

筆者自身は、西日本豪雨に際していくつかのメディアからコメントを求められ、基本的には、「今回生じた気圧パターンを前提とするならば、地球温暖化による水蒸気の増加が豪雨を強化させたことは明らかである」こと、「地球温暖化が進む限り、このような豪雨の起きる可能性はこれからも上がり続ける」ことを答えてきた。

被災の傷跡が生々しいうちは、他人事のような大上段のコメントはなかなかはばかられるのだが、時間が経つにつれて異常気象の記憶も風化してしまう。猛暑の続いているこのタイミングで、少しまとまったコメントを残しておくことにした。

なぜ「地球温暖化は人間のせいである」といえるのか

「地球温暖化が人間活動(特にCO2排出)のせいである」ことは、おそらく社会の大部分の人がそう聞かされているが、明確な説明に接する機会は少なく、なんとなく疑わしいと思っている人も案外多いようだ。基本的なことだが、この機会にしっかりと知りたい方のために、改めて少し論理立った説明をしておきたい(この説明は以前に岩波「科学」に書いたものをアップデートしたもの)。

まず、「地球温暖化が人間のせいである」ことを科学的に示すにはどんな要件が必要かを考えてみよう。この問題では、気候のランダムな自然変動、観測データの不完全さ、シミュレーションモデルの不完全さといった不確かさが避けられないため、必然的に、統計学的な考え方を用いることになる。

第一に、観測された気候変化が、内部的な自然変動では考えられないほど大きいことを示す必要がある。これを気候変化の「検出」(detection)という。内部的な自然変動とは、エルニーニョ現象に代表されるような、大気、海洋、陸面、あるいはその結合系の中で勝手に生じるランダムな揺らぎのことである。つまり、観測された気候変化が、ランダムな偶然によっては起こりえない「異常」なものであるかどうかを統計的に検定する。

次に、検出された変化が、気候を変化させるさまざまな外部的要因(これを「強制力」とよぶ)のうち何によって説明でき、何によっては説明できないかを調べる必要がある。これを気候変化の「原因特定」(attribution)という。ここでは気候モデルによるシミュレーションの助けを借りることになる。たとえば、自然起源の(人間のせいではない)強制力である太陽活動や火山噴火の履歴を条件として与えて気候モデルによる20 世紀以降の気候再現シミュレーションを行った場合、観測された変化傾向と整合的な結果が得られるか、一方、人為起源の(人間のせいである)強制力である大気中CO2濃度等の履歴を条件として与えた場合はどうか、といったことを、やはりランダムな変動の不確実性を考慮しつつ統計的に検定するのである。

すなわち、ある観測された気候変化が「人間のせいである」とは、人間のせいである強制力を与えたシミュレーション結果と観測データが整合的であり、かつ、人間のせいでない強制力のみを与えたシミュレーション結果と観測データが整合的でない、ということだ。

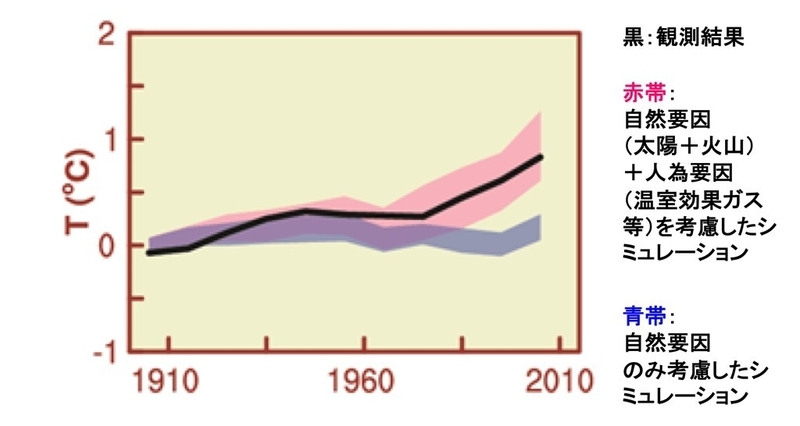

このロジックに基づいて、2013年に発表されたIPCC第5次評価報告書(AR5)で評価された世界平均気温変化のdetection and attributionの結果は次の図のようになる。観測された世界平均気温変化(黒線)は、20世紀後半以降に上昇しており、これは人為起源の強制力を与えたシミュレーション結果(赤)と整合的であり、かつ、自然起源のみの強制力を与えたシミュレーション結果(青)とは整合的でない。

これを元に、IPCC AR5は「人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い」と結論している。ここで、「可能性が極めて高い」はIPCCの用語法で「95%以上の可能性」を意味する。

ちなみに、ここで「シミュレーションは太陽活動の効果を過小評価しているのでは」などの反論が考えられるが、太陽活動は20世紀後半以降弱まる傾向にあるため、その効果をどのような大きさで評価したとしても、観測された気温上昇を説明することはできないことを付け加えておきたい。

異常気象の増加は地球温暖化のせいか

次に、異常気象の変化について同様なロジックによるIPCC AR5のdetection and attributionと将来予測の評価をみてみよう。以前に同僚が詳しめの解説を書いているので、そちらもご覧いただきたい。以下ではその中から猛暑と豪雨の長期傾向に絞ってポイントだけ述べる。

日本ではよく「異常気象」というが、これは気象庁の定義では30年に一度の極端な現象のことである。IPCCでは稀さを限定せずに「極端現象」(extreme event)という用語をよく用いる。いずれも、先ほど説明した気候の内部的な自然変動がランダムに揺らいでいるうちに、たまたま極端に振れた場合のことをいう、と理解しておけばよいだろう。したがって、温暖化しようがしまいが、30年に一度の豪雨や30年に一度の猛暑はある意味で必ずやってくる。

問題は、温暖化によって、過去には30年に一度だった強さの豪雨や猛暑が、たとえば近年は10年に一度といった具合に、より頻繁にやってきているかどうかである。

IPCC AR5の評価は、極端な高温日(猛暑)については、すでに増えている可能性が「非常に高く」(IPCCの用語法で「90%以上の可能性」の意味、以下同様)、その原因に人間活動の寄与がある可能性が非常に高く(90%以上)、今世紀初頭にさらに増える可能性が高く(66%以上)、今世紀末に向けてさらに増えるのはほぼ確実(99%以上)としている。人間活動を主な原因とする地球温暖化により平均気温が上昇しているのだから、その結果として極端な高温日が増えるのは当然だ。

なお、都市においては都市化(ヒートアイランド)の影響も大きいことを付け加えておく。たとえば、東京の気温上昇傾向は過去100年で約3℃であるが、おおまかにいってそのうちの1℃が地球温暖化、2℃がヒートアイランドと考えられる。ヒートアイランドの原因は、緑地の減少、アスファルト・コンクリートの蓄熱、人工排熱、風通しの悪化といったものの複合である。

次に、大雨についてのIPCCの評価は、すでに起きている傾向としては「陸上で大雨が増えている地域が減っている地域よりも多い可能性が高い(66%の可能性)」、その原因に人間活動の寄与があることについて「確信度が中程度」(証拠の量または一致度が不十分で、定量的な可能性まではいえない)、今世紀初頭に増える可能性が高く(66%以上)、今世紀末までに増える可能性は「中緯度の大陸のほとんどと、湿潤な熱帯域で、非常に高い」(90%以上)となっている。

降水量は、気温に比べて内部変動が大きく、観測データもより限られているため、IPCCの評価もより不確かなものとなっている。ただし、この評価は「大雨の増加が地球温暖化と関係ない」ことを積極的に意味してはいない点に注意してほしい。現時点のデータでは、十分に明瞭な関係はまだいえないということだ。理論的には、気温が上がれば大気中の水蒸気が増えることにより、大雨が増えることは当然と考えられる。

地球温暖化が続く限り、豪雨も猛暑も増え続ける

ある年のある日に異常気象をもたらす直接的な原因は、その時に特有の気圧パターンだ。平成30年7月豪雨は停滞した梅雨前線に水蒸気が流れ込んだことが原因であり、引き続く猛暑は太平洋高気圧とチベット高気圧に日本列島が覆われたこと(ところによりフェーン現象)が原因だ、といった説明がなされる。

地球温暖化により、このような気圧パターンが起きやすくなるかどうか、といった問題はたいへん難しく、専門家が緻密な解析に取り組むだろうが、明瞭な答えが得られるかわからない。

しかし、それよりもずっと単純明快であり、かつ重要な点は、(仮に人間活動による地球温暖化が無かった場合と比較して)地球温暖化により、猛暑の気温は1℃程度、豪雨の降水量は少なくとも7%程度、「かさ上げ」されたといえることだ。

わずかな変化だと思うかもしれないが、今回のような異常気象の気圧パターンがたまたま生じたときに、この地球温暖化によるかさ上げが、「ふつうの異常気象」を「記録的な異常気象」に押し上げる、とみることができる。

そして、地球温暖化を止めない限り、このかさ上げの大きさが1℃から2℃へ、さらに放っておけば、今世紀末にかけて3℃、4℃と大きくなっていくのである。それに伴って、長期的傾向として豪雨も猛暑もさらに頻度が増え続ける、あるいはさらに降水量や最高気温の記録を更新し続けることが予想される。

今回の豪雨や猛暑の報道で、「これまでの常識が通用しない」という解説を何度か聞いた。これはそのとおりだが、それで終わりではない。さらに重要な点は、地球温暖化が続く限り、これからも「これまでの常識が通用しなくなり続ける」ということだ。つまり、30年前の気温や降水量の統計がいま通用しないのと同様に、いまの統計は30年後には通用しなくなる。

豪雨も猛暑も、地球温暖化が続く限り、これからも増え続ける。

今回の豪雨と猛暑を象徴的なできごととして、この機会に、日本社会は上記の事実にしっかりと目を向けるべきだと考える。

これを社会がどう受け止め、どう対応したらよいのかについては、稿を改めて述べたい。(続編はこちら)