福島からの証言・10(前半)

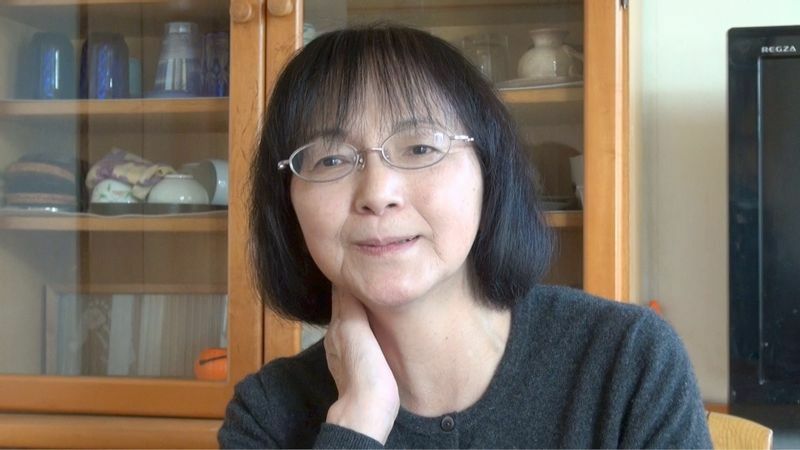

【佐藤昌子】(2015年2月収録/郡山市在住)

〈概略〉楢葉町で暮らしていた佐藤昌子さんの義母は、原発事故による避難で土地と人間関係から断ち切られて、人格が急変した。かつての友人、知人たちを求めて電話帳を持ち歩く。妊娠した息子の嫁は放射線量の高い地域から逃れたくても、夫の仕事のために逃げられない。「逃げて」と願う佐藤さんと、「逃げられない」息子と激しい葛藤。原発事故は佐藤さんの家族に深刻な傷を残した。

【震災と原発への不安】

私は郡山市で生まれ育ちました。夫は双葉郡楢葉町出身で、原発のある富岡町との境に夫の実家がありました。

子どもは3人です。震災当時長女は32歳で、結婚1年目でした。義父はがんの末期でした。家族でローテーションを組み郡山から通い看病しました。楢葉までは片道約約90キロくらいあります。義父は震災の2週間前に死去しました。娘は義母の世話をするために残り、地震と原発事故の恐怖を楢葉町で体験しました。

地震の時、私は郡山市の職場にいました。3階の天井も照明器具も床に落ちました。建物全体がギシギシと音を立てていました。コピー機や印刷機がどんどん机の下にいる私のところに迫って来るんです。ボルトが一つか二つ外れれば、確実に建物が崩れるような状態で「これで死ぬんだろうな」と、ほんとうに死を覚悟しました。楢葉町の娘に電話したけど繋がりません。不安が増しました。

楢葉町の実家も、ものすごい揺れで家の瓦が全部落ちてしまいました。義母は2階にいたので、娘がやっと1階に降ろしまた。

義母と娘は、小学校の体育館に避難しました。地震直後20歳の息子が楢葉町へ向かいました。渋滞と、道路が崩れ途切れているため迂回を繰り返しながら何とかたどり着き、途中のコンビニでパンを沢山買い避難先の体育館で配ったそうです。とても寒かったので、息子と夫が実家から布団を運び出し配りました。娘の夫も夜中に駆け付けました。翌日ベントが開始される直前に家族は楢葉町を出、郡山の自宅に向かいました。

地震の時は、すぐには原発のことを思いませんでした。自分が潰されるという恐怖でいっぱいでしたから。でも地震が落ち着いた時にはすぐに原発のことを思いました。ここにいた人はすぐにそう思ったはずです。

福島の浜通り(福島県の太平洋側の地域)には原発があることは分かっていたので、メルトダウンは想像できました。息子は反原発運動をしていなかったけど、すぐに原発のことが頭に浮かんだと言っていました。

(Q・浜通りの住民は東電〔東京電力〕のことを悪く言えないと聞きましたが?)

楢葉町でも同じです。親戚も、隣の人も原発で働いていました。町自体は過疎地でした。そこに信じられないくらい立派な運動場とかコミュニティーセンターとかが建っていたんです。しかしそれを維持できない。「そのために町は補助金がほしいんだ」と、義父が言っていました。すごい悪循環です。

【義母の急変】

義母は、婦人会の役員をしていたような人で温厚な人でした。原発事故の時は83歳でしたが、事故によって郡山に避難した後、目つきが変りました。いつも電話帳を持っているんです。ずっとです。そして近所の人たちに電話をかけ続けるんです。楢葉町はお年寄りしかいない町でした。隣近所が支えあってたから生活できたんです。一緒に買い物に行ったり、病院も車を持っている人が乗せてあげたりして、人の絆が強いところでしたから。

そのせいか、義母は「だれだれさんのところに電話する」と言うんです。私がいくら「みんな避難していて通じないんだよ」と教えても、ずっと電話帳を持っているんです。それも楢葉町の電話帳ではないんです。それでも「楢葉のだれそれに電話するんだ」と言い張るんです。

そのうち義母の目つきが変わってきて、下から上を見上げて、怒るようになりました。「戻りたい」と言われても、戻れるわけがないのに、「私をどうしてくれるんだ!」と言うんです。

(Q・避難して急にですか?)

急にです。病院も何軒か行ったけど、言われるのは「認知症というより、強度の欝(うつ)」ですと。そのために今のような症状になったんだというんです。

今は特養(特別養護老人ホーム)にいます。私も仕事をしていて、日中だれもいないことがあるので、デイサービスを探しました。避難者が多く何処も満杯でした。やっと半年ぐらいして、入れるところが見つかったけど、「話のできる人がいない」と言うんです。同じ境遇の人がいない。自分が背負ってきたものや気持ちを共有できる人が回りにいないので、孤立してしまう。だから独りでテーブルの上にうつぶせになっている時間が長くなってしまうんです。

今の施設は3軒目だけど、楢葉町の知り合いは誰もいません。みんな散り散りになっています。たまに楢葉町の人がいる仮設に連れていくけど、義母はその状況も受け入れられず、すぐに「帰りたい、帰りたい」と言います。行くまでは会いたくて仕方がないお友だちだったのに。人はいつも顔を合わせて、気持ちを通わせられる状況にないと、やっぱり関係性が変わってしまうんですね。突然そこへ行って、前と同じような交流ができるかというと、できないんです。だから義母はいつも孤立しているです。

(Q・これまで楢葉町の知り合いと会う機会がなかったんですか?)

法事もあり年に2、3回くらいはありました。遠くて、義母は車の移動だけでも疲れてしまいます。

(Q・義母さんのかつてのお友だちはどこに避難したんですか?)

楢葉町の住民は、いわき市中央台にある仮設住宅にまとまっています。そこに年に2回ほど連れていきました。義母は相手のことはわかり、最初は「会えてよかった」と言うんだけど、すぐに「帰りたい」と言い出します。どうしてなのかわかりません。他の人はそこで日常的にお茶飲みをしています。しかし義母は独りだけぽつんと離れているんです。突然、義母がそこの場に行っても、その中に入れないんです。人間の意識ってそんなに単純なものではないんでしょうね。一度壊れてしまったコミュニティーを元に戻すってことは、大変なことなんだと思います。理屈じゃないんです。みんなこの4年間でかかえてきているものが違うので、国とか町が言うように、「戻れば、それで復興だ」ということになるわけがないんです。楢葉町の仮設住宅や親戚のところへ行って、「楢葉町に戻るの?」と聞くと、若い人たちは「戻らない」と言います。しかしお年寄りは「戻りたい」と言うんです。娘さんが「かあちゃんだけ、戻ればいい」と言う。結局、ほとんどの人が、「若い人が戻らないところへは、私たちは戻らないって」言うようになります。

「かわいそうだなあ」と思ったのは、町(役場の職員)の方がたまに来るとき、(町の仕事をしている人は)「立場上、自分が率先して戻らなければいけないんだろうけど、夫が透析を受けている。楢葉町に帰っても病院もないし、ほんとうは戻りたくないけど、たぶん戻らなければいけないんだろうな」と言ったんです。

(Q・お義母さんがそうなった原因は何だと思いますか?)

母はサンダルで家を出てきました。何も持たずに、すぐに戻れると思って出たんです。それが突然、まるっきり違う環境に自分の意志ではなく、強制的に追いやられてしまった。もしそれが自分だとしても、たぶん受け入れられないと思います。自分が望んだのではないのだから。強制ですもんね。その現実を受け入れられない。だからいつも電話帳を持っているんです。教えた時はわかるんですよ。「ああそうかって。だれもいなくなったんだ」と。でもすぐにまた電話をかけ始める。義母のすごく仲のいいお友だちが津波で流されたんです。いくらその人が亡くなったと言っても、その人に電話する、電話するって言うんです。「その人のところに行きたい」って。

きっと義母の頭の中は、「震災前」のままなんですね。話をしていると、今でもそうですから。現実を受け入れられない。「受け入れたくない」というよりも、たぶん「受け入れられない」のだと思います。それくらい、人間の脳って繊細なんですね。義母を見ているとそう思います。みんな同じことを言んです。「脳が壊れた」って。まったく別人ですから。

義母は、「主婦の鑑(かがみ)」みたいな人でした。「楢葉町の植木屋さん」と言われていました。庭には草一本生えていない。自分の土地ではないところも草をむしる。自分のことよりも、他人のことを考える。ご飯のおかずがあったら、脚の悪い人のところへ持っていってあげる。だから周りの人からも慕われていました。そういう思いがあるから、あの義母がああなったというのは、ほんとに原発のせいだと思っています。「させられた」と思っています。原発がなかったら、母はあんなにならなかった。母に教わりたいことがいっぱいあったし、尊敬もしていたし、だから土地を奪われたとか、そういうものとは違うものをいっぱい奪われています。

私は、義母のところへ行くとき10個ぐらいおみやげを買っていきました。隣近所とかに、「母がお世話になっています」って。行くと「お茶を飲んでいけ」って。梅干やお米をもらったりする。そういう地域性だったというのがすごくわかるんです。あれが無くなったと思うだけでも、「ものすごく大事なものを失ったんだなあ」って。

身内も立て続けに亡くなっています。すぐ近くに伯父がいました。義父の従兄弟だけど、兄弟みたいな関係だったので、「伯父さん」「叔母さん」という言い方で呼んでいました。

震災の直後、義母と娘のことを心配して伯父さんが飛んできました。避難する時も一緒に避難しました。ところが楢葉町の体育館が凄く寒くて、伯父さん風邪を引いてしまいました。翌日にはいわき市の体育館に移ったけど、そこも凄く寒くて、肺炎をこじらせてしまったんです。入院はしたけれど、2週間ほどで亡くなりました。80代でした。お葬式は10日後でした。火葬場が満杯で、順番が回ってこなかったんです。

その時には、郡山から行った私たちは喪服姿でした。でも近い親族、兄弟、娘さんらはみんな私服でした。近所の人たちも私服です。喪服なんて誰も持っていない。喪服を着ていたのは、遠くから行った人だけでした。警戒区域になってしまって、家に戻れなかったんです。叔母さんは、8か所避難先を転々とした後、東京の都営住宅で1年もたたずに脳内出血で亡くなりました。原発事故がなかったら死なずに済んだと思うと悔しくてたまりません。

【息子との葛藤】

(Q・他に佐藤さん自身が失ったものは?)

私に孫が生まれました。去年(2014年)4月です。希望でした。みんな未来にいろいろな思いを託します。普通の当たり前の日常とか。でも「孫が生まれてよかったね。うれいしい!」という喜びと共に、その子のこれからのことを思うと不安がいっぱいでした。子どもたちを救うために行動しても国は聞く耳を持ちません。それでもここに住み続けるしかないんです。

お嫁さんは、おなかが目立つようになった頃「人の目が、母親の私が自分の子どもを守っていないと言っているようで辛い」って、涙を流しながら泣いたんです。

(Q・郡山に残っているからですか?)

そうです。おなかがどんどん大きくなっていく。誰だってわかっているんですよ、危ないことは。不安でしょうがないんです。しかしここから避難できていない。

(Q・嫁さんは、ここで子どのを生みたくないって言ったんですか?)

そう思っていても、言えなかったです。

私が息子に最初から言っていたのは、「私たちはおばあちゃんもいるから、残るしかない。でもあんたたちは逃げなさい!出るしかない」って。それを何度も親子で、泣きながら話をしました。取っ組み合いになったこともあります。でも息子は「だったら、どうやって生きていけばいいんだ!」って。ここを離れることは、仕事を失うことなんです。私は次の言葉が出ませんでした。

一番下の息子も「そんなことは、友だちと話をしないわけじゃないんだ!そんなこと、言われなくてもわかっている。だけどそれができないんだ!」と言いました。

「避難しない決断をしないことは怠慢だ」と言われるかも知れないけど、でもそんなに単純なものではなかったんです。だから国は避難する権利を認めることをやるべきです。「保養」に関してもそうです。職場で仕事をしているとき、若い子とそういう話をします。

「保養」(注・放射能の不安を抱えることになった方々が、休日などを活用して居住地から一時的に距離をとり、放射能に関する不安から解放される時間を確保して心身の疲れを癒そうとする、一連の行動)に行きたいのは山々なんだけど、家も建てている。ローンをいっぱい抱えていて、今仕事を辞めるわけにはいかない」「保養に連れて行きたくても、自分は仕事を休めないんです」と。若いお母さんたちには、子どもを育てる現実的な仕組みが何も整っていないんです。「保養」のために会社を休んでも、会社がクビを切らないという保障があればいいんだけど、そんなものは何もありませんから。

国や行政がやっているのは、「放射能はそんなに害はないんだ」というキャンペーンだけです。だから、どこでも放射能について口にできる状況ではないんです。そんな中でみんな辛い思いをしているなあと思います。

【放射能の話ができない】

去年、「子ども脱被ばく裁判」(子どもを放射能から疎開させる権利と、無用な被ばくをさせた責任を認めろという)が始まりました。11月末までに原告を集めなければいけません。あの当時で、小児甲状腺がんの患者が104人でした。黙っていたら、そのことを自分たちも容認することになってしまいます。ニュースでも多くは流れません。だから口で伝えるしかないんです。

人間って決意した時には、思いもよらない行動ができるもんだなあと実感しました。近所でとにかくチャイムをずっと鳴らし続けました。鳴らす時は心臓がバクバクしています。ほんとうにうれしかったのは、近所の人が裁判のパンフレットを受け取ってくれたんです。その人から朝7時ごろ電話がかかってきて、「娘が原告になるって言ってる」って。その人は、「今まで隣近所とも家族とも放射能の話ができなかった」と言うんです。私からパンフレットを受け取ったとき、「ああ、初めて放射能の話ができる人に会えた。すごくうれしかった」って。あの時は期限が迫り、もう日にちがなくて、「とにかく集めなければ」という思いで、近所の家々のチャイムを押し続けたんです。やっぱり大事なのは、顔と顔を合わせて話す事なんだなって思いました。

(Q・近所で放射能の話ができないというのはどういうことですか?)

考え方が真っ二つに分かれます。農家と消費者とか。立場や職業、考え方の違いで「放射能」と「復興」が繋がらない。「放射能はもう大丈夫でしょ?」と。職場で話をしてもそうです。真っ先に言われるのは、「もうその話はしないで!」です。

(Q・どうしてですか?)

聞きたくないんです。「安全だ」といわれているのを信じていれば、「安全なところ」だと思ってここで生きていける。そういうキャンペーンが張られてますから。でも実際は安全ではなくて、みんな不安を感じているから、それを逆なでされると「攻撃」になって帰ってくるんです。

とてもショックだったのは、石原環境相から「最後は金目でしょ」という話が出たことです。職場でそれが話題になり、それにみんなが同意してしまうんです。なぜかというと、同じく被ばくしているのに、片や補償金を受けている。片や、なんの対応もされない。そういう分断があるんです。私自身も「羨ましい」と思います。「逃げられるものなら、逃がしたい」と。

「あの人(避難者)たちはお金もらっているんだから、郡山の土を持って帰ればいいんだ」という話まで出ました。

(Q・郡山の土を持って帰って、そこで暮らせということですか?)

一言で言えばそういうことです。楢葉町は「今年、戻れ」と言われています。楢葉町は一番最初に試験除染が入りました。民家から20メートルの範囲だけです。そこに入った知り合いの除染作業員が、「剥いでもまたすぐに線量が戻るんだとよ」と、言ってました。フレコンパックが山積され、ホットスポットもあるのに、戻らなければならない。夫の実家は原発から10キロほどしか離れていません。まだ収束もしていません。とても不条理だと思いました。国は、住民を戻すことで予算を削減し復興を示したいだけなんです。(続く)