五輪中止だけじゃない! 大友克洋『AKIRA』が予言した「東京壊滅」は、これからが本番だ

決して喜ばしくはない「予言」だ

中止なのか、延期という名目で時間を稼いでからの中止なのか、それとも――いずれにせよ、コロナ禍のもと日々暗雲が色濃くなる東京オリンピック開催。そんな昨今、大友克洋の名作漫画『AKIRA(アキラ)』(82年に連載開始)の作中にあった、予言めいた記述と、目の前の現実との「奇妙な符号」に注目が集まっている。

といっても、例のあの立て看板の話ではない。同作中に登場した看板、東京オリンピックについて「中止だ中止」と落書きされたアレを京都大学の学生らが立て看板で再現して提示し、話題となった件のことを僕は言っているわけではない。原作漫画版の『AKIRA』には、予言的な箇所がいくつもあったからだ(88年のアニメ映画版にも同様のシーンはあったのだが、本来的なストーリー解釈という観点から、以下、この稿では特記なき場合はすべて漫画版について述べる)。

オリンピックよりも、もっと大きな「予言」が、同作のなかにはある。「東京が壊滅してしまう」という予言だ。

復興記念ではなく「復興する前」に引き戻される

目の前の現実の2020年の東京が、どのように壊滅してしまうのか? それは僕にはわからない。ただひとつ、間違いなく言えることは「オリンピックが復興の起爆剤」には、まったく「ならない」ということだ。なるはずが、一切ない。

そもそもが、なんの「復興」なのか? 東日本震災の被災地の復興に一切役立たないことは、いまさら僕が言うまでもない。だからといって、約30年間まったくGDPを拡大できず、資本主義世界の異端児として足踏みを続ける――だから諸外国と比較すれば、相対的に貧困化し、沈没し続けるだけの――斜陽の国である日本全体の「経済的復興」にも、つながるわけがない。それどころか「そんなバクチを打とうとするから」オリンピックもろとも、東京そのものが「ふっ飛んでしまう」……。

と、これは僕が言っている嫌みではない。『AKIRA』の予言というのが、まさにこうしたものなのだ。以下、ストーリーに沿って説明していこう。

作中の「東京オリンピックがあるはずだった年」も2020年。しかし、開催に至る直前にネオ東京はふたたび壊されてしまう。壊滅的な、大崩壊だ。文字どおり、市街地の大部分がビルも人もふっ飛んで、「復興前の」灰燼へと帰してしまう。

つまり「オリンピックどころの話じゃない」大災厄が、都市と人々に襲いかかるのだが……現実世界の、いま現在の東京で「オリンピックが中止になろうとしている」のだったら、大崩壊だって「起こる可能性がある」んじゃないか?――というのが「AKIRAの予言」のおおよその概略だ。

もっとも、ここの「大崩壊」とは、作中にて描写された物理的な都市破壊のみを指すわけではない。メタファー(暗喩)として、とらえることも可能だ。

たとえば、コロナ禍の延長線上における危機は、いままさに現在進行形だ。これが経済的崩壊に結びつく可能性は高い。つまり大不況、地価暴落、東京から人がいなくなる……といった形での「都市機能の崩壊」ならば、無理なく想像できることだ。いや、いますぐにでも起こりそうだ。

ネオ東京は「新型爆弾」によって壊滅する

では、『AKIRA』における重要な事象のいくつかをメタファーとして見立て、「オリンピックつながり」で現実世界と対比しながら観察していこう。

まず同作において、我々が知っている東京は1982年に「新型爆弾」によって破滅する。なにもかもが「ふっ飛んで」大きな穴ぼこになってしまう。そこから勃発した第三次世界大戦が終結後に復興した「ネオ東京」――ビル群が密生する未来的な都市――において「復興の象徴」としての東京オリンピックが開催されようとしている。まさにその「開催直前」の2019年から『AKIRA』のストーリーは始まる。

しかし前述のとおり、オリンピックどころか、ネオ東京そのものが崩壊してしまう。その理由は「新型爆弾」――と公式には報道されていた、おそるべき「力」――が、意図せずしてふたたび解放されてしまうからだ。

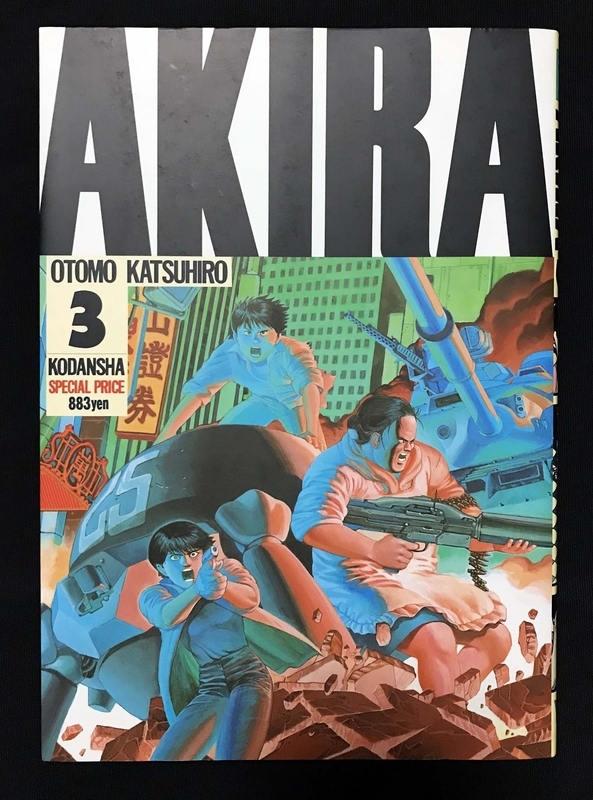

このすさまじい「大破壊」シーンは、単行本オリジナル版の第3巻に収録されている。神に愛された天才としか言いようがない、大友克洋の至高の描写力によって、大胆に、また同時に微に入り細に入り、絶妙のリズムでもって「ぶち壊されていく」ネオ東京の最後の光景は、一度見たら生涯忘れ得なくて当然の凄絶なインパクトだ。

一度目ではなく、真の「破滅」は二度目に訪れる

この「新型爆弾」とは、一体なんのメタファーなのか?というと、原子爆弾ととらえるのが普通だ。第二次大戦末期、いつまでも降伏しない大日本帝国に対して投下された「一発で都市ひとつを壊滅させる」核兵器のことを、当時の軍部が呼んだ名称が「新型爆弾」だった。そして、1945年8月6日に広島に投下されたあと、同9日に長崎に投下される。この二度目の投下後に、天皇はポツダム宣言の受諾を決意。日本は敗戦する。

一発ではなく、二発も「食らってしまう」というところが、同じだ。一度では「止まらずに」、たとえば戦中ならば、米軍が空中散布したビラなどで「警告」していたにもかかわらず、そのままの日々を過ごして……二度目の爆弾を食らう。これが「日本の特徴だ」というのが、『AKIRA』における新型爆弾が暗喩するものの正体だと僕は考える。

大友克洋が意識的にそう描写したのかどうかは、さして重要ではない。クリエイターの洞察力と直感的知性の反映として、作った本人ですら想像しなかったような「意味」を、作品上に生じさせてしまうことは、よくあるものだ。往々にしてそれは、「表の意味」の奥にあるもの、つまりメタファーとして、受け手の内部で発酵していくことになる。そこの部分の話を、僕はしている。「読み」の話だ。

ときどき僕は「引き延ばされた3日間」という比喩を使う。8月7日から、9日までの「3日間」だ。たとえば、いま日本の原発はすべて廃棄されていない。その予定もない。あれほどの事故があっても「止まらない」のは、あれが「一発目」だったからだ。次に「もう一発」あれば、きっと止まる。つまり、いま僕らが過ごしている日常というのは「一発目と二発目のあいだ」の3日間が引き延ばされただけの、暫定的な「生の時間」にすぎない。なぜならばいずれ、間違いなく「二発目」はあるのだから……。

一発目の「新型爆弾」で、失われた30年が始まった

ごく当たり前に、こうした観念が大前提として、『AKIRA』のなかには横たわっていたのだと僕は考える。では同作における「一発目」の新型爆弾の炸裂、これを作品後の現実世界に置き直してみた場合、なにを指すのか? 僕はバブル崩壊が正解だと考える。

「それまで」の日本は、戦後復興の長い道のりの途上だっただけなのに「すでに復興は成った」と誤解したあげくに、繁栄の日本が「このままずっと続く」などと思い込むのが主流だった。しかし冷戦が終わり、ハシゴが外された途端、今日にまで続く泥沼のなかへと、成す術もなく沈降していった。むかし「政治は三流、経済一流」とうそぶいていた国が(本当にそう言っていたのだが)、どっちも三流(か、政治は五流かもしれない)となって長い。

なのに「またオリンピック」なのだから、あきれるほかない。「二発目」が炸裂することを予想しないほうが、どうかしている。「一発目」のバブル崩壊に匹敵するものが、すぐ眼前にあると考えるほうが、常識的だろう。

さらに、これが考えすぎであることを祈りたいのだが……ここまで書いた「AKIRAの予言」の成就に邁進する?かのような動きが、東京の一部に見られる。とくに、渋谷界隈で。

neo SHIBUYA とはネオ東京なのか?

「100年に一度」の掛け声のもと再開発が進む同地区の坂の上のほう、昨年グランド・オープンした新生渋谷パルコが工事中だったころをご記憶だろうか? 工事現場のまわりを取り囲む板塀には、なんと『AKIRA』のページの数々が転写されていた。そしてパルコのオープニングには、『AKIRA』関連の展覧会もおこなわれた。

さらに、パルコも協賛する一大「再開発」プロジェクトの愛称が「HELLO neo SHIBUYA」なのだ。この名称を耳にして、目にして、「ネオ東京」を思い出さない『AKIRA』ファンは、ただのひとりもいないだろう。

ゆえに僕は、首をかしげざるを得ない。このプロジェクトにかかわる人々は、企業は、そして後援の渋谷区は、わざわざビルをおっ立てた上で、新型爆弾による「大崩壊」を待ち望んでいるのか? それともなにか「深い意図」でも、あるのか?……

たぶん答えは「『AKIRA』をよく読んでいない」人が、つまり「本当の『AKIRA』のストーリーに、衝撃に興味なかった」人が、これら一連のプロジェクトの中心にいたから――なのだと僕は思う。映画版を軽く観ただけだった、とか。

それにしても、あまりにも縁起が悪い。そのせいか、どうにも僕にはぴんと来ないのだ。どの道路の上に立ったとしても、一直線で前方を見通すことができない位置にて、渋谷駅周辺に「これでもか」と林立させられたビル群が、この先もずっと長く立ち続けている予定だ、ということ自体が。

スクラップ&ビルドという名の、悪い冗談の果てに

たとえば僕は、かつての東急文化会館はよく利用していた。映画館はもちろん、ユーハイムや、上階の書店によく立ち寄った。五島プラネタリウムでは、コーネリアスの特殊撮影までやらせてもらった。しかしあの建物は、僕の知るかぎり、とくに理由がアナウンスされることもなく、ある日突然なくなった。そして長らく、サラ地のまま残っていた(あの状態をグラウンド・ゼロと呼んでいたのは中原昌也だ)。

東急文化会館は、およそ47年にわたって、あの地にあった。しかし僕には、100年どころか50年後に、いま新築の「これでもか」ビル群が、意気揚々と立っているという図というのは、ちょっと想像できない。すぐにでも、ポキポキ折れていきそうに思える。

『AKIRA』第3巻のクライマックスのように、大友克洋にしか描けない「大崩壊」が物理的に渋谷に訪れることはない、のかもしれない。だがしかし、あの巨大ビル群を埋め尽くすほど、賃料を払ってでもビジネスをおこないたい存在が、この先50年も絶えずいると考えることのほうが「どうかしてる」と、僕には思えるのだが。

なにしろ、その最初の起爆剤だかなんだかの予定だったオリンピックがこれでは……メタファーとしての予言が成就する可能性は高まる一方だろう。あるいは、開催を争っていたイスタンブールにこの7年間に起こったことに近いような「ストーリー」を、これからの東京および日本、いや東アジアはくぐり抜けなければならない、のかもしれない(それはかなりやっかいだ)。

かつて僕は「もうすぐ、日本人の8割が『負け犬』になる日がやってくる」と題した論考およびその続編のなかで、ロンドン五輪の前年に起きた暴動を引き、日本にもなにか、その国民文化に合った形での軋轢が五輪を機に表面化することを予想した。「これだったのか」と、いま納得し始めている。