昭和天皇の孤独な決意…軍部の「下克上」、国際協調の望みはむなしく潰えた

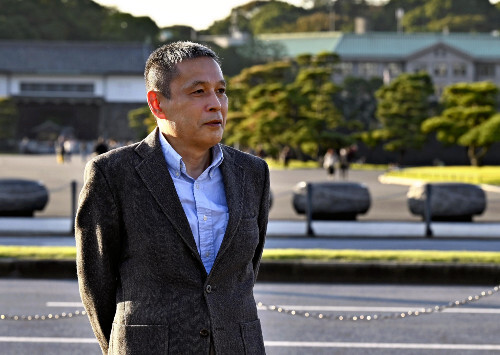

平和を望みつつも、日米開戦を決意した昭和天皇。その心の揺らぎを伝える側近の記録が近年、相次いで明らかになった。そうした史料で実証的な歴史研究に取り組んでいる日大の古川隆久教授(62)に話を聞き、戦前の統治機構に縛られ、戦争に引き込まれていった天皇の実像に迫る。

「戦争は不幸なるものよ」

今から5年前、昭和天皇の侍従長を1936年から44年まで務めた百武三郎の日記が、遺族から東京大学に寄託されました。そこで注目を集めたのは、日米首脳会談の構想が頓挫したため、開戦に前のめりになった天皇の姿を伝える記述です。

41年10月13日「切迫の時機に対し已に覚悟あらせらるが如き御様子」(松平恒雄宮内大臣)、「時々御先行を御引止め申上ぐる」(木戸幸一内大臣)、11月20日「決意行過ぎの如く見ゆ」(同)など、12月8日の開戦前に重臣が感じとった決意が書かれていた。その描写は、開戦詔書では読みとれない天皇の決意のほどを鮮明にしました。

この年の6月、同盟関係のドイツがソ連と開戦します。7月の日本の南方進出を受け、翌月、米国が対日石油禁輸に踏み切りました。

昭和天皇は国際情勢を心配し、9月1日には「御歩行活溌にあらせられず」という状態でした。すると5日後の御前会議で、日露開戦に直面した明治天皇が平和を願い、作ったとされる和歌を読み上げます。外交を優先すべしという考えを歌に込められたと、百武は書き留めました。

日記をさらに遡ると、盧溝橋事件が日中戦争に拡大した37年9月にも、戦争を望まない天皇の姿が残されています。百武が、制空権確保の祝賀を伝えても、空爆された中国の犠牲者を思い、「戦争は不幸なるものよ」ともらしたのです。

戦争と平和の間で揺れ動く天皇の姿は、大日本帝国(明治)憲法で「統治権の総攬者」と規定され、国の存亡をひとり背負わされた人間の孤独をよく表しています。