アメリカ文化と日本文化の意外な共通点(下)――アメリカ建築・日本建築・モダン建築

タウトの発言――日本の伝統はモダニズムだ

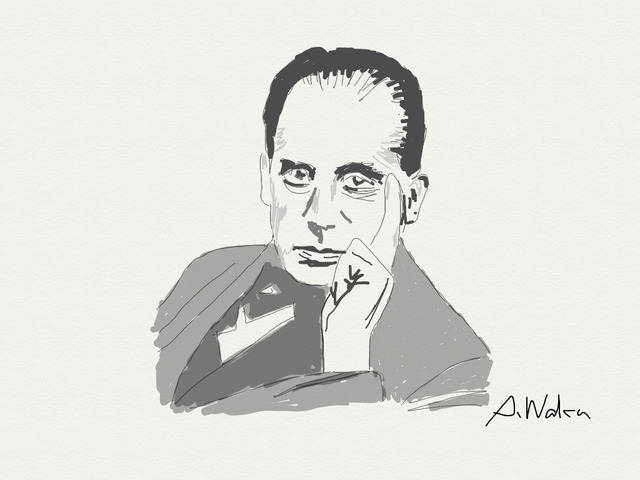

1930年代、ちょうどヨーロッパに建築の機能主義モダニズムの様式が確立される時期、ユーラシアの東の果ての日本において、一つの文化的事件が起きた。 ドイツからやってきたモダニズムの旗手ブルーノ・タウトが、伊勢神宮と桂離宮を絶賛して「日本の伝統的な木造建築はモダニズムだ」と唱えたのである(『日本文化私観』)。これには日本の文化人も少し驚いた。それまで、洋風建築とその延長としてのモダン建築が新しいものであり、これからの日本が目指すべきものであり、伝統的な木造建築は忘れられていくものという感覚だったのだから、むしろ日本の伝統こそ、特にそのシンプルな機能的な美意識がモダンであるというタウトの発言に、心地よい衝撃を受けた。タウトの評価はすぐに広がったが、折から軍国主義的なファシズムが日本を覆う。ドイツでも日本でも、モダニズムそのものが、民族的な伝統に即した壮麗な様式建築を否定する敵として扱われる時代となり、彼の評価も微妙なニュアンスを帯びることとなった。 戦後、ナチスに圧迫されてイギリスを経てアメリカにわたっていたヴァルター・グロピウスが来日し、同様の見解を示すことによって(『デモクラシーのアポロン』)、日本の伝統的木造建築の近代性は、建築家、建築史家のあいだで本格的な認識となる。その木造を近代建築として定着させたのは、ライトの助手であったアントニン・レーモンド、その弟子だった吉村順三、グロピウスに師事した清家清、近代数寄屋の吉田五十八などであった。

篠田桃紅とヴァルター・グロピウス

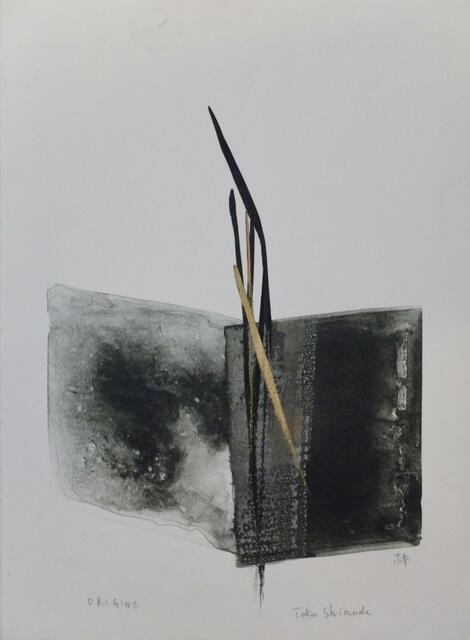

僕が最初にアメリカを訪れたのは、叔母の篠田桃紅(墨象美術家)とともにである。彼女の、ニューヨークとボストンにおける個展と、吉田五十八の設計になるワシントンの日本大使公邸に入れる絵の現場を下見するのが目的で、カバン持ち兼通訳として同行したのだ。このときボストン近くにあるグロピウスの住宅(建築家などに公開されていた)を見る機会を得たので、そのエピソードを挿入したい。 旧知の桃紅が甥の建築家(まだ卵であったが)を伴ってくるというので、わざわざイセ・グロピウス夫人(未亡人)が案内にきてくれた。すでに80を超していたが矍鑠(かくしゃく)として美しい人で、杖をつきながら家を案内し「この横長の窓は、グロピウスが私の目線で景色が一番美しく見えるように切ったのだ」という説明が誇らしげであった。 一回りしたあと、彼女が私にたずねた。「近頃は日本でも装飾が復活しつつあると聞きますが本当ですか」と。すでにポストモダンという言葉も出はじめたころで、僕が「そういう傾向もあるようです」と答えると、彼女は私の顔を覗き込むようにしていった。 「それを許してはいけません! 装飾の建築を絶対に許してはいけません。私たちは民主主義の建築を守らなくてはならないのです!」 力強く早口でいわれたので、英語を聞き取るのがやっとだったが、あの巨匠グロピウスが大きな眼をむいて話しかけているような気がして足が震えた。彼らにとってモダニズムとは、単なる過去の様式からの離脱ではなく、民族主義的な様式を信奉するファシズムに対する命がけの戦いだったのである。建築の革命はまさにイデオロギーの革命であり、歴史を変えるとはそういうことだったのだ。 あとで桃紅に聞いた話では、彼女が最初にニューヨークで個展を開いたときに、グロピウスがやってきて絵を買い求め、彼女を自宅に招待したという。そして晩餐の席で次のように言った。「われわれはこれから建築と美術の新しい関係を模索する必要がある」と。 実は、バウハウスの初代校長であったヴァルター・グロピウスこそ、コルビュジエやミースに先んじて、建築から彫刻や絵画を切り捨てた張本人である。その彼の言葉だからこそ意味がある。夫人の意見とは逆のようだが、矛盾はしないだろう。近代建築において、様式的装飾は排除するべきだが、新しい時代にふさわしい美術は取り入れるということである。この巨匠の眼には、紙に墨象という桃紅の柔らかい抽象が、モダニズムの建築にふさわしいものと映ったのだ。過去の様式にこだわらない、むしろ否定する強さをもつ、清冽な美への共感であろう。 実際その後、桃紅の絵は、日本のモダニズム建築家によく取り入れられた。前川國男、丹下健三、吉田五十八、大谷幸夫、林雅子など。桃紅の絵がモダニズムのシンプルな空間に華を添え、モダニズムの建築が桃紅の絵を空間的なものに育てたのだ。美術家としては日本より先にアメリカで認められた篠田桃紅という女性が、戦後、アメリカと日本の文化的関係に果たした役割は小さくない。