都市部でも深刻化する水害 法改正でリスク説明も、変わらない不動産価格

ただし当然ながら、需要が高くても災害リスク自体は変わっていない。だからこそ、国もさまざまな水害対策に乗り出している。

建築規制も含めた水害対策

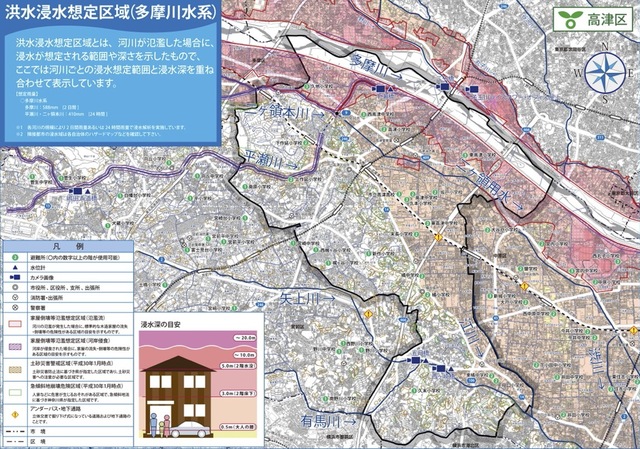

その一つが、昨年9月に施行された「改正都市再生特別措置法」。国交省が「災害イエローゾーン」と「災害レッドゾーン」を指定し、それぞれのゾーンの建築や開発に一定の制限を加えるというものだ。 この法律によって、おもに土砂災害を想定したレッドゾーンにある土地では、住宅や商業施設等の建設は原則禁止となった。また、おもに浸水を想定したイエローゾーンの土地でも、市街化調整区域の住宅開発は厳格化され、安全対策や避難対策をとっていることなどが許可の条件となった。と同時に、住民へ居住地域を促す「居住誘導区域」をつくる「立地適正化計画」を自治体が作成するよう設定。現段階でレッドゾーンやイエローゾーンにある住宅を安全な地域へと移転するよう求めた。今年7月末の段階で全国398の自治体が立地適正化計画を作成、公表している。 また、今年4月には流域治水関連法(特定都市河川浸水被害対策法、水防法など9本)が可決、成立し、7月から11月にかけて順次施行された。このうち特定都市河川法は、浸水の危険が高い地域について知事が「浸水被害防止区域」として指定し、建築の申請に対して「洪水などに対して安全な構造か」等の基準をクリアしたものについて許可するようにした。こうした規制は、言うまでもなく、水害時の命や財産を守るのが狙いだ。 先に挙げた水害ハザードマップを見ても、都市部の浸水や洪水のリスクは決して小さくない。 川崎市が公表する「洪水ハザードマップ」では、高津区の多摩川沿いは世田谷区と同様に浸水リスクが強く想定されている。川沿いのもっとも近いところではほとんどピンク色(浸水深5メートル(2階水没))になっており、木造建築が流失・倒壊するおそれのある「家屋倒壊等氾濫想定区域」にも指定されている。

2019年の台風19号の水害では、決壊した都道府県管理の河川は全国に67あった。ただし、そのうち43河川はハザードマップに記載されていないものだった。だが、マップが参考にならないわけではない。2018年の西日本豪雨で、岡山県倉敷市真備町は2016年にハザードマップが作られていたが、そこで示されていた浸水範囲は西日本豪雨での浸水域とほとんど重なっていた。 そうなると、今後の課題はその土地を選ぶ住民側の意識にあるとも言える。水害リスクなどがあっても、やはり住み続ける人は変わらないのだろうか。