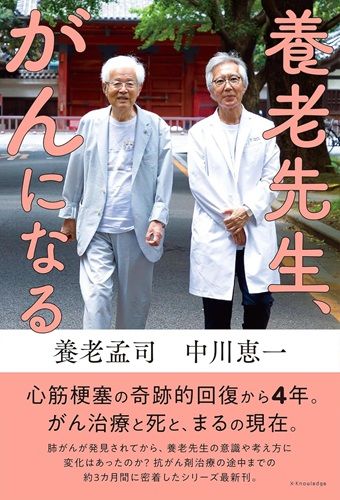

養老孟司の<小細胞肺がん>を東大の教え子・中川恵一が解説。「普通の人なら、がんとわかるとそれなりにショックを受けるが、先生の場合…」

2020年に心筋梗塞を患った解剖学者・養老孟司先生は、2024年5月に「小細胞肺がん」と診断されました。養老先生の教え子で、自らも膀胱がんを経験した東大病院放射線科医師・中川恵一先生や、娘の暁花さんとともにがんと闘っています。そこで今回は『養老先生、がんになる』から一部を抜粋し、中川先生によるがん治療の方針についてお届けします。 【写真】養老先生の病状について見守る中川先生 * * * * * * * ◆がんを淡々と受け入れる養老先生 養老先生の肺がんは、小細胞肺がんと確定し、その標準治療である抗がん剤を、とりあえず1回やることになりました。それを、養老先生は淡々と受け入れていたように思います。 がんとわかった養老先生の心境は、うかがい知ることはできません。普通の人であれば、がんとわかると、それなりにショックを受けるものです。 膀胱がんを経験した私も、そうでした。もちろん、養老先生の小細胞肺がんと、私の膀胱がんでは悪性質が違うので比較できませんが、私もがんを宣告された直後は、頭の中が真っ白になりました。 精神科医、キューブラー・ロスの「死の受容モデル」というものがあります。余命があまり残されていない事実を告げられると、人は(1)否認→(2)怒り→(3)取引(神仏などにすがり、死を遅らせてほしいと願う段階)→(4)抑うつ→(5)受容の5段階のプロセスを経るというものです。 私の場合は、初期で見つかり、治癒する確率が高かったのですが、最初は「自分ががんになるはずがない」という否認や、「どうして自分ががんになったんだ、ばかやろう」といった怒りの段階は経験しています。

◆再発の恐怖 さらに、がんの場合は治療が終わったとしても、再発の恐怖がつきまといます。 一般に、がんは「5年生存率」といって、治療が終わってから5年たって再発がなければ治癒したとみなします。私のがんも治療して5年以上経過しています。 しかし、一部のがんは5年で終わりではありません。たとえば、乳がんは十数年後に再発することがあります。 アメリカの歌手、オリビア・ニュートンジョンは、25年後に再発して亡くなっています。 膀胱がんもそんながんの1つで、10年たって再発する可能性があります。そのため、私は半年に1回、尿道から膀胱に内視鏡を入れて、再発がないか調べる検査をしています。なかなかツライ検査です。