小学校での英語教育の強化が進んでいる。背景にあるのは、「グローバル化する社会に対応するため英語教育の早期化が必要」という文部科学省の方針だ。早い時期から英語教育を行うことには、どのような効果と課題があるのか。「グローバル化する社会」に求められる能力とは。そもそも日本人に英語は必要なのか。英語教育早期化をめぐる現場を歩き、識者らに尋ねた。(ライター・安藤一郎/Yahoo!ニュース編集部)

少しでも英語に触れる時間を増やす

「What fruit do you like?(どの果物が好きかな?)」 教師が5年生の児童たちに問いかけると、一斉に手が挙がる。「I like strawberries!(いちごです)」。元気よく答えた児童に、クラス全員が「Good job!」と返す。

東京都文京区立誠之(せいし)小学校の落合弘美教諭は、「外国語活動」の授業では英語しか使わない。同小は1997年度以来、文科省の英語活動研究開発学校に指定されるなど、英語の早期教育に力を入れていることで知られている。

「1年生ではとにかく英語の音に慣れてもらうこと、高学年では文字としてインプットできるようになることを目指したカリキュラムを組んでいます」

英語だけを使って授業をする落合教諭(撮影:鬼頭志帆)

落合さんの英語の授業を見学に来た他校の教諭は、積極的に英語で会話する姿や、児童のいきいきとした表情に驚かされる。果物のイラストが描かれたカードで神経衰弱を行ったり、英語の歌を全員で歌ったりして、生徒一人ひとりが楽しんで参加できるように工夫を重ねていると落合さんは言う。授業中は、ネイティブ・スピーカーのALT(Assistant Language Teacher:外国語を母国語とする外国語指導助手のこと)のデモンストレーションはもちろんのこと、落合さん自身も英語だけを使って授業を進めるが、生徒たちはみな、瞳を輝かせて授業を楽しんでいる。

誠之小学校では、低学年(1~2年生)で年間5時間、中学年で年間10時間、高学年で年間35時間を英語の授業に割り当てている。さらに、毎月第4金曜日の朝10分は「イングリッシュタイム」として、英語の歌や絵本の朗読を校内放送で流す。これは、「小学校高学年に年間35コマ(1コマは45分。35コマで約26時間)の外国語活動」という現在の学習指導要領の基準を大きく上回っている。

教室内には英語の絵本が常備されている(撮影:鬼頭志帆)

小学校低学年から英語を学ぶことのメリットについて、落合さんはコミュニケーション能力の向上を強調する。

「小学校の英語教育では、単語の知識などを増やすというよりは、とにかく今、自分の知っている単語を使って『相手と話そう』という意識を育てることが大切だと考えています。コミュニケーションで大切なことは、まずは物怖じしないで、話してみること。学校に遊びに来た卒業生も『中学では、自信を持って英語の授業に臨めた』といってくれています」

英語を教科に格上げ

文部科学省は、「外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる」ことを目標に、外国語(英語)教育の早期化を進めている。2011年度に、小学校高学年(5~6年生)での「外国語活動」が必修化。今月1日には、さらなる「前倒し」を進めようとする学習指導要領の審議まとめ案を、中央教育審議会が公表した。

2020年度から全国の小学校で実施予定のこの案では、いま小学校高学年で行われている「外国語活動」は3、4年生から始まり、5、6年生では、英語が成績評価のつく正式教科になる。

2020年度から始まる学習指導要領(案)に示された、小学校の英語教育の方向性

文科省が目指す英語教育早期化を実現していくためには、課題も山積みになっている。

たとえば、誠之小学校のように手厚い英語の授業を行うためには、英語を指導できる教員だけでなく、授業をサポートするアシスタントの養成も必要となる。また、英語の授業が増えることによって、全体の授業時間数を増やすのか、あるいは他の教科にしわ寄せが出ても良しとするのか、検討しなければならないことは多い。

脳は多くの言語に対応できるように設計されている

英語教育の早期化へと進む公教育の現場。そもそも、英語を幼少期から学ぶにことついては、どう考えたら良いのか。たとえば、「早ければ早いほど良い」と言えるのだろうか。

「人間の脳は、かなり早い段階から、言葉の習得に対応しているんです」

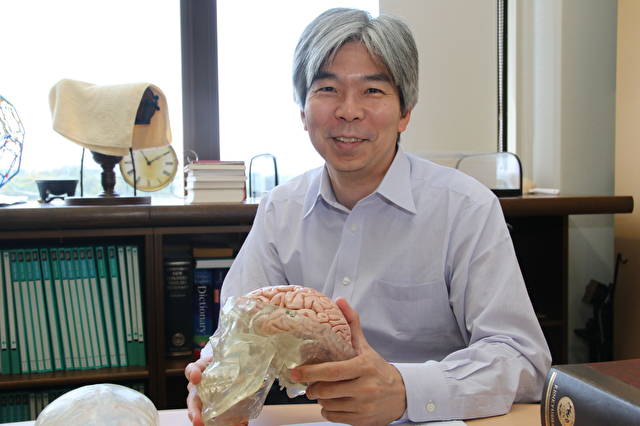

言語学と脳科学を組み合わせることで、人間の脳が言語を生み出していく仕組みを研究している東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授はそう語る。「文法中枢」など言葉を使うにあたって必要な基本的な脳の機能は6歳頃までには定着する。さらに、脳は柔軟性に富んでいるため、複数の言語もまったく問題なく同時に習得できる能力を秘めているという。

「バイリンガル環境で育てられた子どもの場合、生まれてしばらくは2つの言語を区別できないのですが、6歳ぐらいまでには、2つの言語をきちんと区別できるようになることもわかっています。少なくとも私たちの脳は、多言語に対応できる設計になっています」

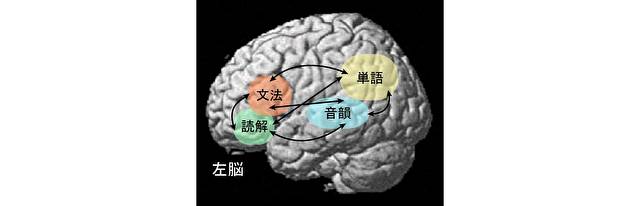

人間の脳の言語中枢は、文法を処理する「文法中枢」、文脈から意味を読み取る「読解中枢」、単語を処理する「単語中枢」、発音やイントネーションを聞き分ける「音韻中枢」からなる(『脳の言語地図』より)

ただし、日常的に外国語に触れることのない日本人が幼少期から英語教育を受けることの効果は、必ずしも明らかとなっていないと、酒井氏はいう。

「言語の習得は幼少期からでも始められますが、かといって中学1年から英語を始めることが、外国語の習得にことさら不利になるともいえません。語学の勉強は"いつからでも"始められるのです。また、もし幼少期から効果的な英語教育を行いたいのであれば、教育法にはこれまでとは違った工夫が必要だと思います」

文法をはじめとした「言語のルール」を順序立てて学ぶことによって言語を習得していく大人とは違って、子どもは「自然な言語」とたくさん触れ合ううちに、自力でルールを生み出していく。これは「クレオール化」と呼ばれる、子どもに特有の現象だそうだ。ルールを柔軟に生み出せる能力を秘めた子どもには、できるだけ「自然な英語」と触れ合う機会を与え、その豊かな表現の広がりや仕組みを直感的に体得させるほうが望ましいと酒井氏は指摘する。

「年齢が低い子どもに英語教育を行うのであれば、『習うより慣れろ』や『門前の小僧、習わぬ経を読む』ということわざがあらわすような自然な環境作りをすること。脳科学の立場からみても、子どもの英語学習においては、それが理にかなっていると思います」

fMRI(機能的磁気共鳴映像法)などを駆使して、言語脳科学を研究する酒井邦嘉教授(撮影:後藤鈴子)

日本語も英語も「共倒れ」になる恐れ

英語の早期教育について、日本語と英語の「共倒れ」の恐れを指摘する研究者もいる。明海大学外国語学部・大学院応用言語学研究科の大津由紀雄教授は、まず母語で「思考の基盤」を固めることの重要性を説く。

「たとえば、AとBの間に何らかの関係がある場合、『Aが起こると必然的にBが起こる』という関係と、『Aが起こるとBが起こることもある』という関係を区別できるか、という論理的思考力を十分に育てることが大切です。母語によって、こうした『思考の基盤』を固めることができてはじめて、外国語を学ぶ準備ができる。国語教育と英語教育は本来、一体で考えるべきだと私は考えています」

また大津氏は、英語などの外国語学習では、学習を継続する「動機づけ」の問題を軽視してはいけないと語る。

長年、認知科学の視点から言語理論を研究してきた大津由紀雄教授(撮影:後藤鈴子)

英語のネイティブ話者は、生活の中で、自然と数千時間、数万時間も英語に触れて過ごすことによって、母語としての英語を身につけていく。これに対して、あくまで「外国語」として英語に触れる日本人の英語学習では、英語に触れる時間を積極的に確保する必要がある。ここで問題となるのは、長期間にわたって学習を継続させるための動機づけや、「やる気」を引き出す仕組みづくりだ。

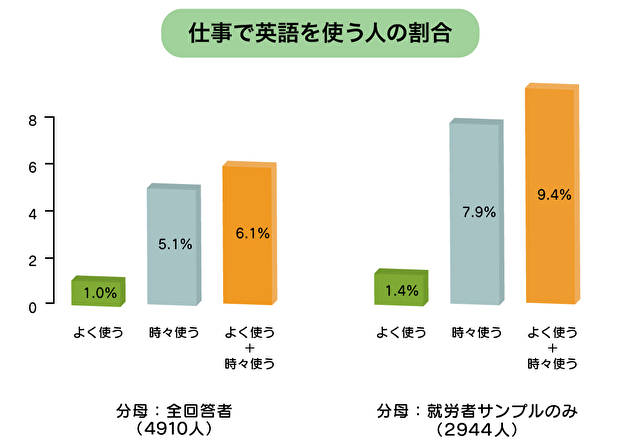

「現在の日本では、高校入試、大学入試が、英語学習の動機づけのひとつになっていると思います。しかし、裏を返せば、入試を突破してしまったら、英語を学ぶ動機づけが失われるということです。就職試験や仕事で英語を使うことを動機づけにすればよい、という考えもありますが、たとえば、言語社会学者の寺沢拓敬氏の調査では、日本人の中で英語を『よく使う』『時々使う』人の割合は6.1%しかなく、母数を就労者に限っても9.4%しかないということです」

実際の生活の中で英語を使う機会がなければ、学校教育の中で学んだ英語力も時間とともに失われてしまう。日本人の英語力を高めたいのであれば、早期教育の是非について検討するだけでなく、継続的に英語を学ぶ動機づけをどのようにして行っていくのか、についても検討しなくてはならないということだろう。

「寺沢氏の分析の基になったデータは十数年前のものですから、今ではこの数字がもっと大きくなっているかもしれません。ただ、多くの日本人が日常生活する上で英語を必要としていないということに変わりはありません」

海外生活の一番のメリットは異文化を感じ取ること

日常から自然な英語に長時間触れることが、英語学習に効果的であることは間違いないだろう。幼少期に海外で暮らした経験を持つ帰国子女たちの多くが高い英語力を身につけているのは、その実例といえる。

帰国子女の鈴木紀子さん(仮名)は、両親の仕事の都合でこれまで3度、海外移住を経験した。3~5歳の2年間をアメリカで過ごした後、日本に帰国。その後、小学4年生の夏から中学3年生の夏までデンマークとケニアで生活する間、日常生活を英語で送るようになった。

「アメリカで過ごしていた頃、近所の友だちと英語でコミュニケーションを取ることにストレスは感じませんでした。その後も、英語に対して恐怖や抵抗を感じたことがないのは、幼ない頃から英語に慣れ親しんだおかげかな、と思います」

デンマーク、ケニアでの5年の間、日本語を話したり、聞いたりする場はほぼ自宅に限られた。親子の会話は日本語で行っていたが、それでは十分な読み書きを身につけることはできないため、日本語の読み書きを通信教育で学ぶことになった。しかし、学校の勉強に加えて日本語を勉強することの負担は重かったと鈴木さんはいう。

「帰国する頃には、すっかり『英語脳』になっていました。自分では意識していませんでしたが、友人によると、帰国した当初の私はかなり『英語訛り』の日本語を話していたようです。例えば、「し」を「shi」のように発音していたり、驚いたり喜んだりするときのジェスチャーもほかの日本人とは違ってオーバーになっていたようで、よく友人に真似されました(笑)」

高校入学後も国語や社会の授業についていくのには苦労したが、心配した先生が熱心に教えてくれたこともあり、鈴木さんは3年がかりで日本語力を取り戻した。「大学3年生の頃、高校に遊びにいったとき、恩師から『日本語、うまくなったね』とほめられたんですよ」と鈴木さんは笑う。

海外での生活で「語学力」よりも大きなものを得たという鈴木紀子さん(仮名) (撮影:後藤鈴子)

高校時代に母国語で苦労したものの、今では「バイリンガル」となり、英語教材の編集・製作に携わっている鈴木さん。海外で暮らす中で学んだものは、単なる「語学力」よりもずっと大きなものだったと振り返る。

「外国で暮らしてよかったなと思うのは、英語が話せるようになったことだけじゃなくて、世界には様々な人種・文化・宗教などがあり、多様な価値観や考え方があるということを肌で感じたことですね」

日本人とは異なる価値観に触れるうちに、自然と自国のことを調べるようになり、自分が日本人であることを再認識したという鈴木さんは「自分の子どもには、まずは日本語でしっかりと自分の考えを話せるようになってほしいと思っています」と話した。

文科省は英語教育早期化の背景として「グローバル化に対応する人材の育成」を掲げている。なぜ英語が必要なのか、早期化することによって何を目指すのか。英語教育の早期化を目指すのであれば、その問いに立ち返るべきだと述べた大津教授はこう語る。

「世界中のたくさんの言語と文化には、優劣はありません。その相対性を理解することこそが真のグローバル化だと私は考えます。『英語を優先して教えれば国際人を育てられる』という安直な発想は、むしろグローバル化に逆行するものではないでしょうか」

安藤 一郎(あんどういちろう)

会社案内、大学案内、広報誌、一般書籍等の企画・編集・制作、原稿執筆を行う。学生時代に分子生物学を専攻し、大手コンピューターメーカーでSEを経験したこともあることから、手がける分野は科学・技術系が多い。得意分野は情報通信とバイオ・医療など。

[制作協力]

夜間飛行

[写真]

撮影: 鬼頭志帆、ベル・プロダクション 後藤鈴子

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝