彼はどのようにして地下鉄サリンの実行犯になったか

22年目の3月20日を迎えた。

あの日に起きた地下鉄サリン事件によって、13人が死亡、6000人以上がサリン中毒となった。中には重症に陥り、今も重篤な後遺症に苦しむ被害者もいる。

さらに甚大な被害の可能性も……

これだけでも、十分に重大で深刻な事件だが、実はこれよりはるかに甚大な被害が発生していた可能性もあった。

それを防ぐのに、「サリン残留物を検出 山梨の山ろく『松本事件』直後 関連解明急ぐ 長野・山梨県警合同で」と題する1995年1月1日付読売新聞の記事が果たした役割は大きい。記事は、教団の名前は出さないものの、前年に起きた松本サリン事件を捜査している警察が、オウム真理教の関与を疑っていることを報じていた。

この報道にオウムは慌てふためき、ストックしてあったサリンをすべて処分した。その作業に当たった土谷正実と中川智正は、中毒症状を呈して治療を受けている。第7サティアンのサリン工場も取り壊し、神殿に偽装した。彼らは、ここでサリンを70t生成し、それを空中散布しようと考えていた。

地下鉄サリン事件に使われたサリンは、この時に処分しそこなったメチルホスホン酸ジフロライド(ジフロ)を使って、遠藤誠一と中川が作った。出来上がったのは純粋のサリンではなく、サリン約30%を含む混合液だった。

それでも、あれだけの被害が出たのである。彼らが保管していた化学兵器を処分していなければ、さらに多くの、しかも純度の高いサリンが使われていただろう。そうなっていれば、どれだけの死者が出たか……。想像するだけでもぞっとする。

荒唐無稽なことも「グルの意思」ならば崇高な使命に

オウムが本件を引き起こした動機は、社会を混乱させれば、自分たちが引き起こした目黒公証役場事務長拉致事件での強制捜査が回避できるのではないかという、身勝手なうえに、荒唐無稽なものだった。

このような事件を引き起こせば、警察は捜査を手控えるどころか、態勢をさらに強化して、徹底的に行うに決まっている。普通に考えればそうなのだが、どんなに非現実的なことであっても教祖が言えば、信者はそれを現実的なものとして受け入れるのがオウムだった。無意味なことでも、教祖の考えならば崇高な意味があり、それが分からないのは自分のレベルが低いからだと、信者たちはそれ以上深く考えようとしない。「グル(師)の意思」は、信者にとっていわば思考停止ワードだった。本件も、実行犯に教祖の指示を伝えた教団ナンバー2の言葉から、誰もが「グルの意思」と信じた。

地下鉄サリン事件の実行犯の1人豊田享も、自分の裁判でこう述べている。

「グルの意思には意味があるというところに立ってしまうと、自分には分からないが、(事件も)意味がある行為という考えにいきつく。(当時の自分は)そういう考えにすがっていた面がある」

「生きる意味」を探して

しかし、彼らは何もオウムに入る前から、自分自身でモノの善悪を考え、判断をすることができない人間だったわけではない。むしろ逆に考え込むタイプが少なくなかった。

オウムに引き寄せられたのは、10代後半から30代前半の若者が多かった。きっかけは様々だ。元々宗教に関心があった者もいるが、むしろ少数。書店でたまたま教祖の本を手に取った、という人は実に多い。また、ヨガ道場だと思って通っていたら、実はオウムの道場だった、という人もいる。

彼らは、教祖の麻原彰晃こと松本智津夫のどこに魅力を感じたのだろうか。私は、一時期それを信者や元信者に聞いて回ったが、圧倒的に多かったのは、「どんな疑問にも、たちどころに答えを出してくれる」というものだった。

とりわけ、生きがいや生きる意味などのように、容易に答えが見つからない問題について、麻原はすぐさま答えを出してみせた。それは、「オウムで修行すれば、解脱悟りに至る」「オウムの人類救済活動の手伝いをすることこそ、生きる道だ」といった、私から見ればワンパターンに終始するのだが、確信に満ちた物言いと自信たっぷりの態度は、悩みの中にいる者にとっては、力強く、信頼ができるものに感じられたようだ。

地下鉄サリン事件の実行犯広瀬健一の場合も、そうだった。彼は高校生の時から、自分が「生きる意味」の模索を始めた。文学や哲学など様々な本を読みあさり、瞑想を指導する団体にも入ってみたが、答えは見つからない。

早稲田大学の理工学部、さらに大学院へと進んだ。いつの間にか、「生きる意味」の問いは棚上げし、研究活動に集中。優秀な成績を収め、技術開発の方向を目指すことにした。それによって、世の中の役に立ちたい、と思っていた。

ところが、大学院一年目の時、書店でたまたま麻原の本を手にして、運命が変わる。そこに書かれていた「絶対自由」「絶対幸福」という概念に引かれ、これが本当なら、そういう境地を求めることは「生きる意味」に値するのではないか、と思った。そこで紹介されているヨガの修行も、普遍的なもののように感じた。

「神秘体験」の効果

それでも新興宗教であることに抵抗を感じて足踏みしていた彼の背中を押したのが、「神秘体験」だった。オウムの信者の中には、ヨガの修行をしているうちに、光などの幻覚を見たり、熱いものが体の中を上昇するような感覚を味わうなどの「体験」をする者がいる。伝統仏教などでは、そうした体験に惑わされないように戒められるが、オウムはこれを「神秘体験」と呼んで、教義や修行法の正しさ、教祖のエネルギーの高さの証だとPRしていた。中には、格別の修行をしなくても、そのような「神秘体験」をする者もいた。

広瀬の場合もそうだった。実は、彼は新興宗教には拒否感が強く、オウムも宗教という点に抵抗があったのだが、寝ている時に、そのような「体験」をして目が覚め、「オウムは真実だ」と思い込んだ。そして、それを「宗教的回心」だと感じた。

彼は、2008年に書いた手記の中で、こう書いている。

〈オウムの宗教的世界観が、一挙にリアリティを帯びて感じられました。麻原をグルとして、解脱・悟りを目指すことが、私の「生きる意味」であると確信しました〉

寝ている間の金縛り体験などは、多くの人がしているだろうが、そういうことにも教団ではいちいち宗教的意味づけがなされる。

広瀬も、この手記を書いた段階では、自分がした「体験」は、「人が葛藤状態にある時に、脳内神経伝達物質が活性過剰な状態で起こる幻覚的現象」と理解するようになり、「幻覚を真実と認識してしまった」ことが誤りの原因と考えるようになったが、当時は、自分の体で経験したことであり、オウムを正当化する最大の根拠になった。

倒錯するリアリティの感覚

どんなに現実離れした妄想も、麻原の口から語られれば、信者にとっては、それが現実となった。再び広瀬の手記を引く。

〈なぜあの男が――。麻原の地位が教団内で絶対的だったことに対する疑問の声をよく聞きます。その理由の1つは、信徒にとっては、麻原を「神」とする教義の世界観が現実だったことでしょう〉〈「現実」よりも「宗教的経験」のほうがリアリティがあるのです〉

教祖に全面的な信頼を寄せてしまったための倒錯。ただ、こうした現象は、おそらく珍しいことではない。

「ポスト真実」と呼ばれる現代にあっては、虚偽であっても信頼するリーダーの発言であれば「真実」となり、こうあって欲しいという願望に合致した情報だけにリアリティを感じる人が大勢いる。そういう人たちは、周囲がいくら事実を語っても、聞く耳を持たない。自分たちの「真実」と合わないものは、受け入れる価値を感じないのだろう。

オウム信者の場合は、それが自らの肉体での「体験」を伴う「宗教的経験」だっただけに、教祖の言動はなおさらリアルな「真実」に感じられたようだ。

それでも、広瀬は「出家」までするつもりはなかった。大手電機メーカーの研究所に就職も決まり、在家信者として仕事と信仰を両立させていくつもりでいた。

使命感と地獄の恐怖

ところが、麻原は優秀な研究者だった広瀬をどうしても欲しかったらしい。広瀬を呼び出し、「このままでは救済が間に合わない。君たち若い者がやらずに誰がやる。もう自分の都合を言っている場合ではない」などとまくし立てて、「出家」を迫った。

オウムでは、悪業が満ちた日本の社会に生きている者は、特に悪いことをしなくても、死後地獄に落ちる、とされていた。麻原は、そうした人々の魂を、少しでも高い世界に転生させる「救済」活動を行っていて、信者はその手伝いをする存在、という位置づけだった。

広瀬は、使命感をかき立てられた。人々を「救済」しようとしている麻原の手伝いをすることが、自分の「生きる意味」だと思い、その指示に従った。「人類救済」という、一見崇高な目標を掲げて見せることで、オウムは人の役に立ちたいと思う生真面目な若者たちを、絡め取っていったのだ。

オウム信者たちは、地獄の恐怖を、やはり「体験」と共にたっぷりと叩き込まれる。麻原と縁が切れて、無間地獄に落ちることが、彼らにとって何より怖いことだった。広瀬もまた、例外ではない。教団は、こうした「体験」の効力を最大限に活用した。覚せい剤やLSDなどの薬物を使って、手軽に信者たちに「体験」をさせて、教団から離れられない心理状態を作っていった。

転機は1990年

広瀬は1989年3月に、オウムに「出家」した。その年の11月に、オウムは坂本弁護士一家殺害事件を起こすが、広瀬ら信者たちは事実を知らない。むしろ、冤罪を訴える教団の主張こそが「真実」と思い込んだ。

その翌年3月、教団は大量無差別殺人が可能な兵器の開発を始めた。2月の総選挙に教祖ら25人が出馬し、広瀬も候補者の1人となった。結果は惨敗。「票が操作されている」と思い込んだ麻原は、「国家の弾圧を受けている」と被害者意識を募らせた。合法的な手段で社会に影響力を持つことはできないと考えたようで、「これからはヴァジラヤーナでいく」として、武装化に乗り出す。最初は、ボツリヌス菌を生成して生物兵器を作ることだった。

麻原にとってのヴァジラヤーナとは、目的のためには手段を選ばず、非合法な行為も教団の利益のためであれば正当化するというもの。その前年に起こした、坂本弁護士一家殺害事件など、それまでも一部信者に命じて「ヴァジラヤーナの実践」を行わせてはいたが、これを教団の方針と定め、非合法活動に関わる信者を増やしたのだった。

広瀬も、その一員に選ばれた。

以後、プラズマ兵器やレーザー兵器の開発、ロシアに派遣されての武器調査、炭疽菌宣布計画、オーストラリアにおけるウラン調査、自動小銃AK74の1000丁製造など、次々に「ヴァジラヤーナの実践」を命じられた。

犯罪も「救済活動だ」と

そうした指示を与えられた時の心境を、彼は裁判の中でこう語っている。

「違法行為という認識はありましたが、悪いことをするという感覚はありませんでした。むしろ、そういうことにこだわることは、人類救済の気持ちが足りないのだと、そちらの方に罪悪感を感じていました」

それでも、地下鉄サリン事件の指示を受けた時には、愕然とした。

虫も殺さない生活をしてきた彼の中で、人を殺すことになる行為に対して「本能的な驚きと恐怖」が生じ、「人選ミスではないか」という疑問も湧いた。それでも、教祖の指示である限り、「これは救済活動だ」という信じた。

被害者の声が心を揺さぶる

これだけ強固にオウムの価値観に縛られていた広瀬の気持ちが揺れたのは、逮捕後、遺族の調書を読んでからだった。そこには、遺族の悲しみや苦しみ、犯人に対する恨みが綿々と綴られていた。

(これ以上の苦しみを味わわせるのは耐えられない)

そんな思いから、黙秘を解いて、自分の行動に関してだけ自供した。共犯者、特に麻原については、当初は語ることができなかった。それでもオウムから引き離された留置場での生活をする中で、少しずつ疑問が膨らんでいった。

裁判では、麻原の関与も含めて、洗いざらいを語った。「お父さんを返して」と泣き叫ぶ被害者の娘の証言を聞いた後には、しばらく精神に変調を来し、一時は法廷に出て来ることもできない状態にまでなった。

その時期を乗り越えて、彼は自分の心を整理していったようである。

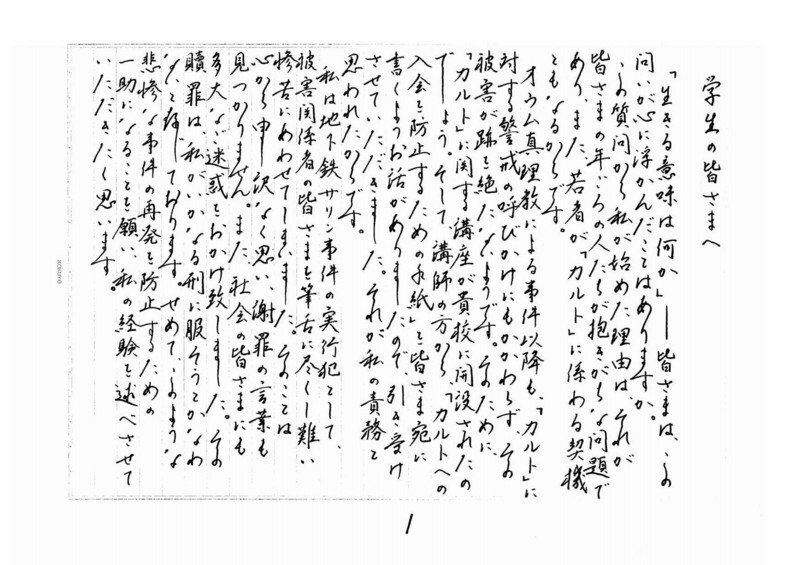

2008年に書いた手記は、宗教取材を行っているジャーナリストから、大学生に「カルトへの入会を防止する手紙」を書くよう依頼され、「それが私の責務と思われ」て執筆した。丁寧なペン字で、誤字や書き直しなどまったくない、きれいに清書された手記は59枚に及ぶ。彼は、「被害者に対して謝罪の手紙を書く時に、汚い字では申し訳ない」と獄中でペン習字を習っていた。

彼は、手記の初めで自分の行為を謝罪し、「その贖罪は、私がいかなる刑に服そうとかなわないと存じております。せめてこのような悲惨な事件の再発を防止するための一助となることを願い、私の経験を述べさせていただきたく思います」と執筆の動機を書いている。

これを書いた後、彼の死刑判決が確定した。日本の拘置所は、死刑囚の外部との接触を厳しく制限するため、今では彼が考えていることを、尋ねることはできない。

死刑囚をカルト対策に活用できないか

しかし、それでいいのだろうか。

地下鉄サリン事件の遺族らは、法務省に対して、死刑囚の面会や執行立ち会いを求めている。遺族代表の高橋シズヱさんは、「死刑が確定した今、何か伝えたいこと、私たちが聞きたいことが裁判とは別にあるんじゃないかと思っています」と言う。

入信した時に20代だった者も、今や40代から50代。弟子たちの多くは教団や教祖から離れ、事件を悔いている。不利なことを言えば刑罰に跳ね返ってくる裁判とは異なる場で、当時を振り返って言うべきことが、彼らにはあるのではないか。

広瀬も、53歳になった。死刑が確定した後に、改めて考えたこともあるだろう。自分自身を冷静に見つめ、若い人たちがカルトから身を守るために協力することが自分の責務と考える彼のような者は、カルト対策のためにもっと活用するべきではないだろうか。

たとえば、カルトに関する研究者やカルト対策を行っている教師から求められれば手紙を出す。拘置所の講堂などで、若い人たちに直接自分の経験を語る。それをビデオ撮影して、各地でのカルト防止教育に役立てる……。そうすれば、オウム事件を知らない人たちが、大学生や社会人になっている今、広瀬のようなカルトで人生を誤った人たちの経験が、教訓として若い世代にも伝わるだろう。

社会と断絶した拘置所の独房で、ただ刑の執行の日を待つだけでなく、そうした活動をさせれば、少しでも社会に贖罪させることも可能なのではないか。さらに言えば、被害者遺族の心情には反するかもしれないが、刑を執行することより、そうした活動を生涯続けさせることの方が、社会にとっては有益かもしれない。

テロリストを作らないために

新宗教は、どこも信者が減少している。その理由を、宗教学者の島田裕己氏はネット検索やSNSの普及だと見る。

「日本の新宗教が信者を増やしたのは、高度成長期に地方から都会に出てきた人を取り込めたことにある。希薄になった人の繋がりを宗教に求めたからだ。しかし、現代の若者は何か困ればスマホがあり、人間関係はSNSで築く。それでは宗教の出る幕がない」(『SAPIO』2月号)

悩みや困り事も、神よりもネットの検索を頼る。とはいえ、広瀬が言うような「生きる意味」に関わる悩みは、ネットやSNSでは容易に回答は得られない。時代が変わっても、「生きる意味」を求める人の心は、変わらないのではないか。とりわけ、人生の選択を前にした若者たちはそうだろう。

もちろん「生きる意味」を宗教に求めるとは限らない。社会の中で、生きがいを見つける人もたくさんいる。そういう人は幸いだ。ただ、そういう人ばかりとは限らない。「生きる意味」や自分の居場所を見つけあぐねて模索するうちに、命のやりとりをするような現場に身を投じる者もいる。

シリアの反政府組織に加わって戦闘に参加し、重傷を負った経験のある鵜澤佳史氏は、その動機を、こう述べている。

「生と死の極限状況に身を置けば、自分の生きる意味が違った視点から見られるかなと」

こうした組織にも、組織にとっての正義があり、真実がある。それが私たちの社会の価値観と対立する時、悲劇が生まれる。

とりわけ、イスラム国(IS)のような組織は、イスラム教をかなり独善的に解釈し、関係者に考える自由を与えないところや行動の極端さなど、相当にカルト性の高い組織である。にもかかわらず、ヨーロッパからやってきて、そうした組織に身を投じる若者がいる。彼らも、彼らなりの「生きる意味」を求め、ISの主張に「真実」や「正義」、リアリティを感じてしまっているのではないだろうか。

「生きる意味」を求めていたはずが、カルト性の高い組織に関わり、人生を台無しにし、テロリズムに走るなどして他者にも被害を及ぼす――そんな人が少しでも減って欲しい。そのためにも、オウムの事件を、変な価値観を持った変な連中がしでかしたとんでもない事件というだけに終わらせず、とりわけ通常では考えられない重大事件に関わった死刑囚たちから、もっと教訓を学ぶ機会が欲しい、と思う。

(広瀬の手記全文はこちらからダウンロードできる)